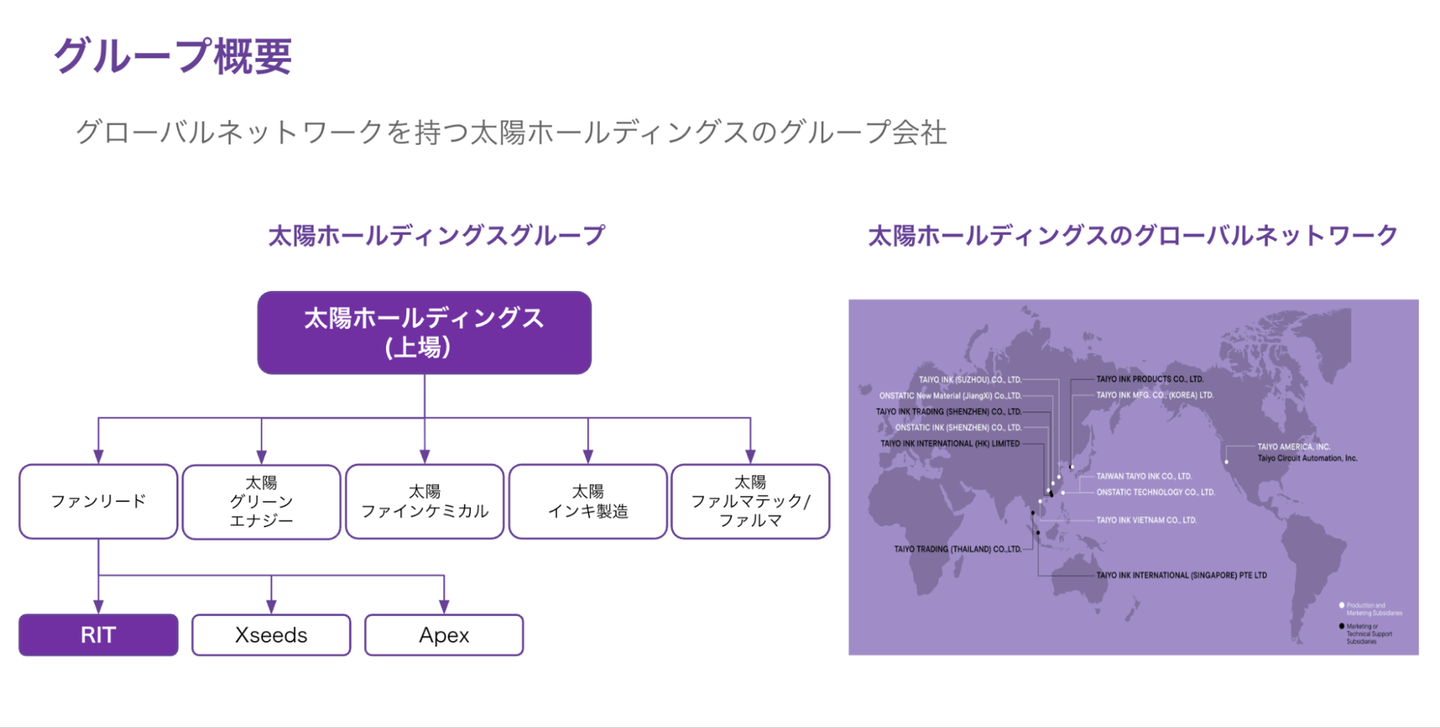

RITに『営業統括部』が新設されました! 太陽ホールディングスの一員として、グループ4社を横断して営業を統括し、製造業のDXを推進するこの部署には、どんな使命が込められているのでしょうか。太陽ホールディングスは、化学やエレクトロニクス分野で世界トップシェアの製品を持ち、グローバルに事業を展開する会社です。その新しい挑戦の一角を担うRITで、営業統括部を先導している神田さんに、部署立ち上げの背景とここで得られる成長の機会についてお伺いしました。

【プロフィール】

取締役 神田武

慶應義塾大学にてコンピュータサイエンスを専攻(工学修士)。シンクタンクでキャリアをスタートした後、AIブームの流れの中でSI系コンサルティングファームに転じ、その後、総合商社で全社横断のデジタル施策を推進。2020年に画像系AIベンチャーの創業に参画。代表取締役として受託とプロダクト開発の両輪を牽引し、収益化を実現。2025年に太陽ホールディングスに入社。RITでは、メンバーの構想力と技術力を組み合わせた高付加価値なソリューションの構築を目指している。

Q:営業統括部の立ち上げに至った背景として、これまでのどんな経験が活きていると思いますか。

神田:これまでのキャリアを振り返ると、いくつかの転機が営業統括部につながっていると感じます。

最初のきっかけは大学時代ですね。当時は情報工学やコンピュータサイエンスを学んでいて、ちょうど2000年代前半にWEBが普及し始めた頃でした。「コンピュータが世の中を変えていくんじゃないか」と直感したことが、今につながる原点になっています。

大きな転機は2014年。SI系のコンサルティングファームに入社し、マネージャーとしてAI関連の案件を任されました。当時はまだ第三次AIブームが始まったばかりで、ディープラーニングをどう活用できるか誰もが模索している状況でした。そんな中で「営業やプロジェクトをリードする人がいない」という局面があり、自分から手を挙げたんです。結果として大きなプロジェクトを任され、打席に立つ経験ができました。特許庁の案件では800以上の業務を洗い出し、AIの活用可能性をアセスメントして、さらに5年計画に落とし込むところまでリードしました。現在も特許庁の主要な施策として継続しています。提案から実行までやり切り、成果を出せたことは最初の大きな成功体験でしたね。

二度目の転機は2020年。上場企業において、子会社(AIベンダー)の立ち上げに参画し、2年目から代表を務めました。立ち上げ時は5人の小さなチームで、採用から企画、営業、組織づくりまで何でも自分がやる状況でした。国立国会図書館向けに古い文献を読み取るOCRをゼロから開発する案件などを手掛け、累計で10億円超の売上、累積黒字を達成しました。受託からプロダクト開発までエンジニアと一緒に走り切った経験は、経営に必要なスキルを一気に学ぶ場になったと思います。一方で、その会社は私の退任後に業績が急速に悪化してしまい、親会社に吸収合併されてしまいました。企画力や営業力を組織に根付かせられなかったことは反省点です。

そして太陽ホールディングスに声をかけてもらいました。世界トップシェアを持つ企業がAIやDXを取り入れれば、さらに競争力を高められる。そう直感したのが参画を決めた理由です。この一連の経験が、新しく営業統括部を立ち上げるにあたり、大きな土台になっていると感じています。

Q:営業統括部を立ち上げることになった理由を教えてください。

神田:営業統括部は、ファンリード社を筆頭にグループ4社を横断して営業をまとめ、シナジーを生み出す役割を担います。これまでは各社ごとに営業が最適化されてしまっていたので、横の連携を強化することでクロスセルを進め、新規案件の獲得にもつなげていきたいと考えています。

さらに、これまでRITには不足していたプリセールスの機能も補います。営業の最前線と技術の橋渡しを担うことで、案件の規模を拡大し、売上の成長を実現していく。単なる営業組織ではなく、事業全体を押し上げる仕組みをつくることが、この部署の使命だと思っています。

若い頃、私はAIという新しい分野で、誰もやる人がいなかったプロジェクトマネージャーの役割に自分から手を挙げました。そのおかげで大きな打席に立ち、経験を積むことができたんです。だからこそ今度は、自分が次の世代にその打席を用意したい。これが営業統括部を立ち上げる上での一番の想いです。

▲太陽ホールディングスとグループ会社の関係図

Q:このポジションの魅力はどんなところですか。

神田:RITという会社自体がまずユニークだと思います。大企業の要素とベンチャーの要素、その両方を持っているんです。

たとえば太陽ホールディングスの一員として、グループ会社の経営層や部長クラスの方々と直接議論できる環境があります。通常のコンサルティングファームやシステム会社だと「クライアントとベンダー」という関係性になりがちですが、ここではグループの仲間として深く関われる。これは大きなメリットだと思います。

また、グループの経営層は30代半ばから40代前半と比較的若く、しかも他社での経営経験を持つ人が多いんです。だからこそ、コンサルや営業で入社したとしても、事業経営に長けた人たちと議論を重ねながら経験を積むことができる。これは他の環境にはなかなかない魅力です。

さらにRIT自体がIPOを目指しています。明確なゴールに向かって、経営目線で事業を考えられるのも大きいと思います。私自身がAI業界で培ってきたネットワークを活かし、先端技術に関わるチャンスも提供できます。製造業の課題に向き合いながら、DXや経営、コンサルティングを幅広く経験できるのは、この環境ならではだと思います。

Q:営業統括部はどんな役割を担う組織になるのでしょうか。

神田:前述した通り、太陽ホールディングスのIT関連4社を横断して営業をまとめることです。会社ごとに営業のやり方がバラバラになってしまっているので、4社の商流やソリューションをつなぎ合わせ、クロスセルを進める司令塔のような存在になります。例えば、エクシーズという関連会社では、XR(VRやAR)に関する強いソリューション開発力を持っています。これをファンリードが保有する製造業・製薬業に展開するなどが考えられます。またAIベンダーなど、技術力を持った他社のソリューションを組み合わせた提案も積極的に進めたいと考えています。最近も、dToshというAIベンダーと、業務分析や業務フロー作成をAIで効率化するソリューションパッケージを共同開発しました。

もうひとつは、太陽ホールディングス全体でDXを推進する役割です。経営層と直接議論しながら、技能継承や新規開発といった社会的に重要、かつ長期的なテーマに取り組んでいく。製造業は既存のやり方が強く根付いているので、一気に変えるのは難しい部分もあります。ただ、その中で確実に成果を積み上げ、未来につながる実績を残すことが期待されています。

Q:社会や市場にとっても大きな意味を持つ仕事ですね。

神田:そう思います。例えば技能継承のテーマでは、ベテランの技術や判断基準を引き出して言語化し、AIエージェントで支援する仕組みを導入しようとしています。これは属人的なノウハウに頼らない体制をつくることにつながり、生産性や競争力を維持するために欠かせない取り組みです。

Q:一緒に働く仲間に、どんなことを求めていますか。

神田:三つあります。

まず、変化を楽しめる人。太陽ホールディングスやグループ各社は常に挑戦を続けています。だからこそ、3か月前と今、半年後と今では状況が大きく変わることも珍しくありません。その変化をストレスに感じるのではなく、前向きに捉えられる人と一緒に働きたいです。

次に、好奇心を持っている人。新しい技術やビジネスに興味を持ち、自分の頭で考えて言語化できる人ですね。本や流行りの言葉をそのままなぞるのではなく、自分なりの視点を持っていることが大事だと思います。

最後に、成果にこだわる人。アイデアを出すだけで終わらせず、それを成果──特に売上という形にまでつなげる努力をできる人を求めています。

スキル面では、企画力と営業力が重要です。企画力というのは、業界の課題を踏まえ、それを解決するソリューションを具体的に設計する力です。受託においては、お客様のニーズをきちんと聞き出し、要件定義に落とし込む力とも言えます。営業力については、経営層と信頼関係を築き、提案から受注まで持っていける力が必要です。とはいえ、経験が浅くても挑戦意欲があれば打席に立てる環境を用意するつもりです。

Q:最後に、この記事を読んでいる方へのメッセージをお願いします。

神田:太陽ホールディングスは、化学分野で世界トップシェアを持つ強みがあります。その中でDXを推進するというのは、とても挑戦的で、しかも社会的にも意味のある取り組みだと感じています。役員や経営層と直接やり取りしながらプロジェクトを進められる環境は、なかなか他にはありません。

RITは大企業とベンチャーの中間のような存在です。太陽ホールディングスのグループ傘下という安定感もありつつ、ベンチャー企業として新しい挑戦にも本気で取り組める。そんな環境だからこそ、挑戦したい人にとっては最高の打席になると思います。

「今の環境では上のポジションが空かず、なかなか昇進できない」「もっと早く大きな役割を担いたい」──そう思っている方には、ぜひ飛び込んできてほしい。成果を出せば、年齢に関係なくそれなりのポジションを任せるつもりです。実際に私自身も若い頃に手を挙げて、大きなプロジェクトを任せてもらったことでキャリアが大きく広がりました。同じような機会をここで提供したいです。

一方で、「受発注で終わる関係ではなく、その先の事業開発もクライアントと一緒に描きたい」「受託とプロダクト開発を両輪で事業として回したい」──そんな思いを持っている方にも、この環境はきっとフィットするはずです。大企業のように型にはまらず、コンサルのように極端なハードワークを前提とすることもない。挑戦と働きやすさのバランスが取れた場所です。その中間で、社会課題の解決に真正面から挑戦できる舞台があります。

製造業の技能継承や人材不足といった社会性が高く、難しいテーマに取り組みながら、自分自身も成長していける。そんな環境で一緒に挑戦したい方と出会えるのを楽しみにしています。

/assets/images/140840/original/c556772f-8ce6-496c-bea3-a69b0ff8820b?1592904756)

/assets/images/140840/original/c556772f-8ce6-496c-bea3-a69b0ff8820b?1592904756)

/assets/images/22179755/original/c556772f-8ce6-496c-bea3-a69b0ff8820b?1759368296)