「採用ができないのは、使っている媒体やサービスのせいではなく、企業の魅力の発信の仕方(見せ方)が原因なのに、、、」

「企業の魅力がまとまったコンテンツなどがあれば少しは改善されそう」

人材業界で働かれている方なら一度はこのようなことを感じたことがあるのではないでしょうか?同時に、そのことがわかっていても、「深く企業の採用課題に入り込めない業務内容(媒体営業など)」「課題はわかっていても抗えない目先のKPI」「そもそも魅力を伝えるノウハウがない」など、様々な理由で本質的な支援ができない現状があるはずです。

本記事では、そのような状態に憤りを感じていた代表の山本が目指す、採用のスタンダードとは何か?どのような課題をどのように解決していくのか?などをご紹介させていただきます。

OTOGIが何をやっているのかを知りたい方は、まずはこちらの記事を読んでみてください!

目次

【大前提】採用サービスにお金を投下するだけでは採用ができない時代に

OTOGIが解決したいことは、盲目的に池のみを変更する、「採用サービス(池)依存問題」

“採用狭報”という考え方について

「採用広報」と「採用狭報」の定義や性質について

話は理解したけどやっぱり認知も取りたい、、、

具体的にどうやっているの?事例を交えてご紹介します!

大まかな流れについて

記事コンテンツの作成について

事例紹介

【事例①】

【事例②】

【事例③】

OTOGIで働く魅力ややりがい

OTOGIの想い

最後に

【大前提】採用サービスにお金を投下するだけでは採用ができない時代に

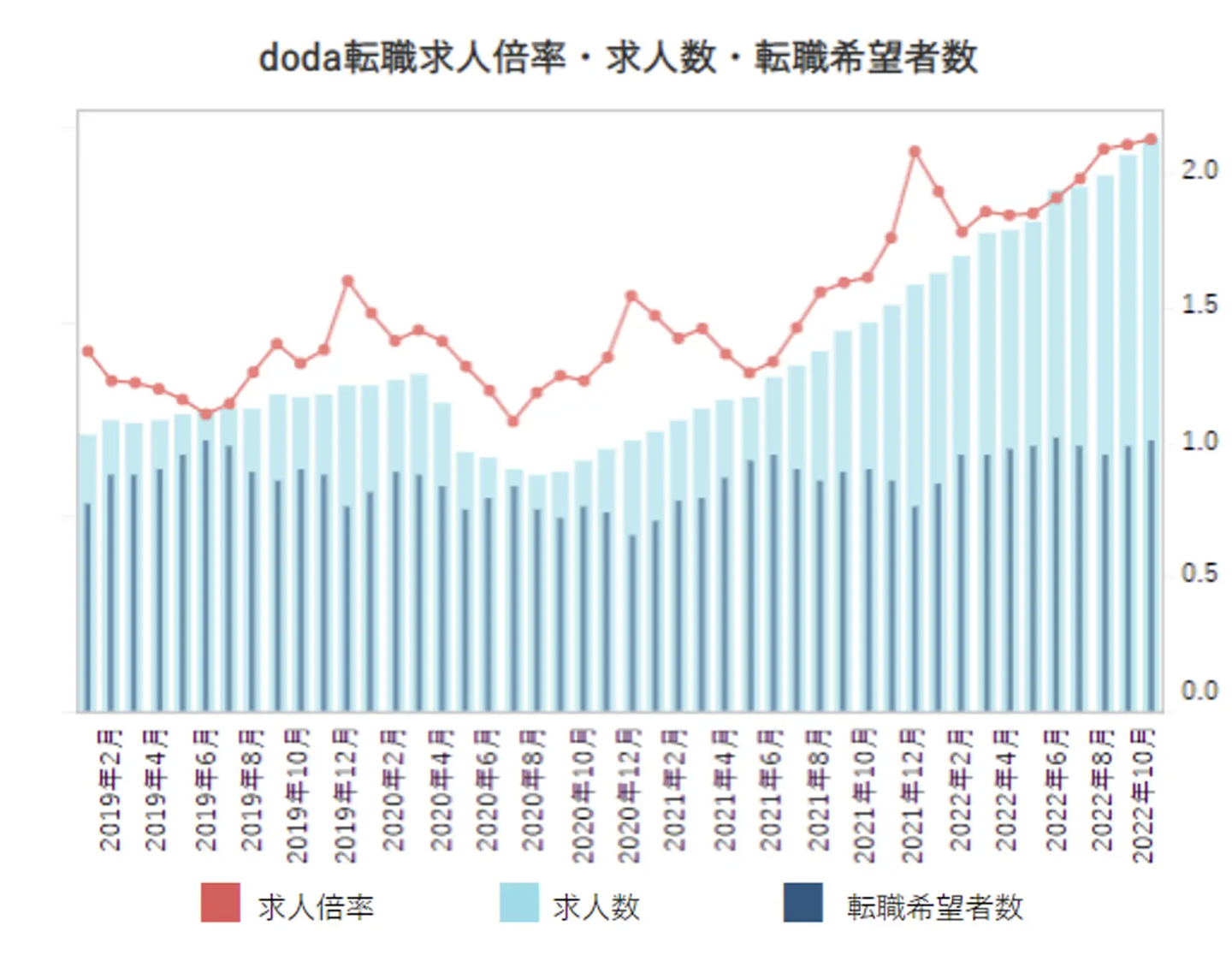

まずは大前提として、日本が直面する(既にしている?)労働力人口問題。図にもある通り、右肩下がりに大幅減少すると言われています。また、それに伴い2022年10月時点ですでに求人倍率は2.13倍を記録しています。求人、つまり仕事の数に対して、転職を考えている人はその半分以下しかいないという事実。人材サービス、コンサルティング、IT・通信業界などは約6-7倍前後を推移しており、本当にぞっとする数字となっています。

![]()

引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000016455.html

このような実態から、さらに人材獲得競争は激化の一途を辿ることが目に見えており、「採用サービスを使う(お金を投下する)だけでは採用ができない時代」にすでに到達していると言えるのではないでしょうか。実際に、平均採用報酬が理論年収の35%といわれている転職エージェント(人材紹介サービス)の中には、理論年収の100%でサービスを展開している企業も出てきているとか。(年収600万円の方を採用すれば、転職エージェントに支払う報酬も600万円ということ)

話が逸れましたが、それほどまでに採用サービスを使うだけでは採用が難しく、今後はどう使っていくか、ひいてはどう自社の魅力を魅せていくかといった「採用サービスの使い方 / 自社の魅せ方」が必須となります。

※労働力減少問題に関しては、採用力の強化だけが手段ではないがここでは割愛(DX化、副業人材の登用など)

OTOGIが解決したいことは、盲目的に池のみを変更する、「採用サービス(池)依存問題」

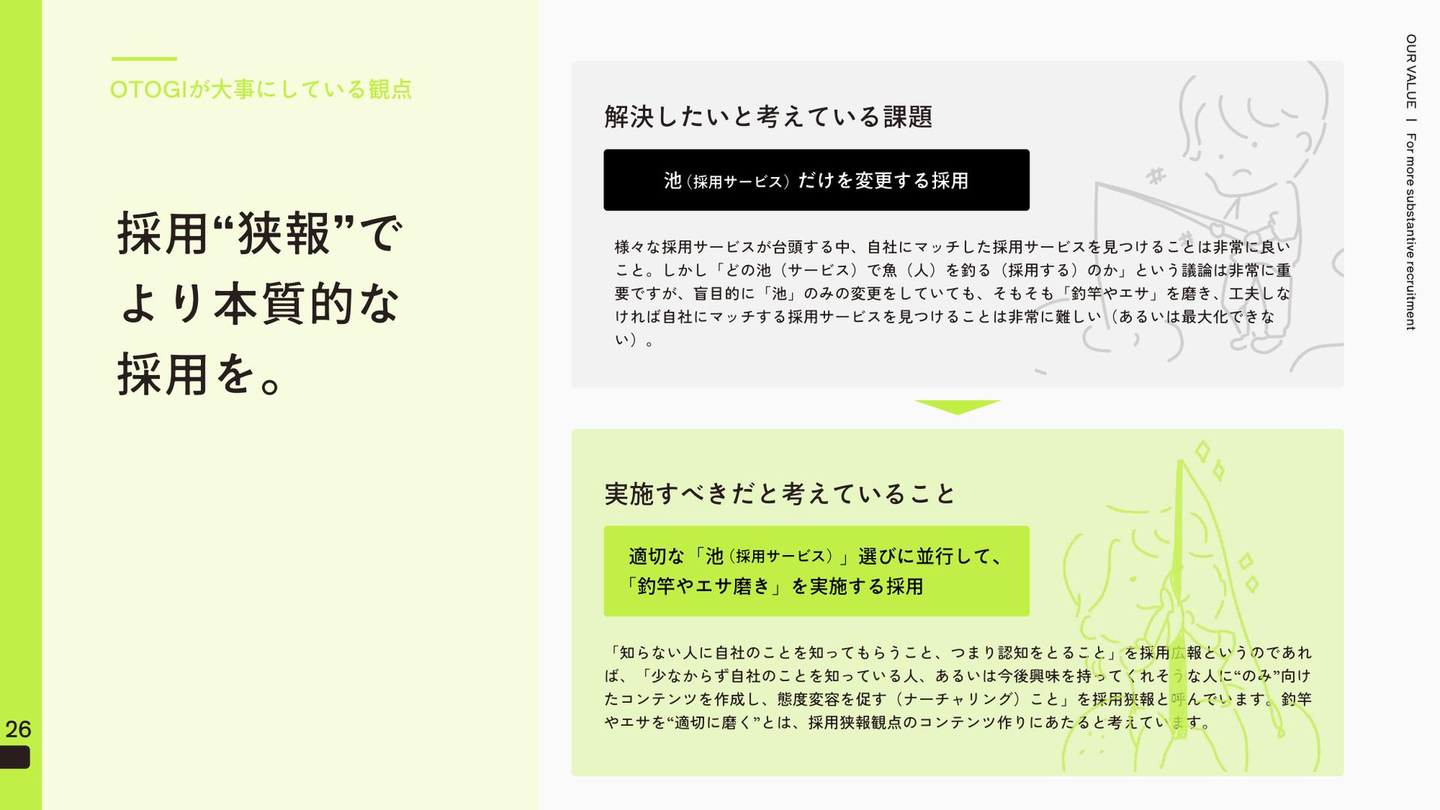

![]()

釈迦に説法かもしれませんが、採用はよく釣りに例えられることがあります。「どの池で魚を釣るのか」ひいては、「どのサービスを使って人を採用するのか」。採用において、ターゲットがどの池(サービス)に一番多いのかを選定することは間違いなく一番重要です。そもそも、その池にターゲットがいないと竿はピクリともしないので。ただ、7年ほどHR業界に身を置き、複数社の採用支援をさせていただく中で、「盲目的に“池のみ”を変更している」企業があまりにも多いと感じています。(データがなくて恐縮です、、、)

具体的にどういうことかと言いますと、Aという媒体に80万円使い、魅せ方や会社の中身のブラッシュアップを検討することもなく、すぐにB→C→D、、、といった具合で池(採用サービス)の変更のみを実施するといったイメージです。また、主観ではありますが、周りの人材業界出身の方々も「この提案している媒体を使うだけでは厳しく、もっと魅了できるものがないと、、、」と言っている印象が強いです。

重要な池選びと同時に、竿や餌を適切に磨く必要があり、池に行ったがボロボロの釣竿を持っていた、そもそも餌自体がついていなかったという状態は意外と少なくありません。当たり前のことを言っているのですが、工数やノウハウ、目先の採用KPIなど様々な理由で重要だと気付きながらできていない企業が非常に多いと感じています。気持ちはわからないでもないのですが、前述した労働力減少問題を考慮すると竿や餌磨きを同時にすることが得策なのではと考えています。

“採用狭報”という考え方について

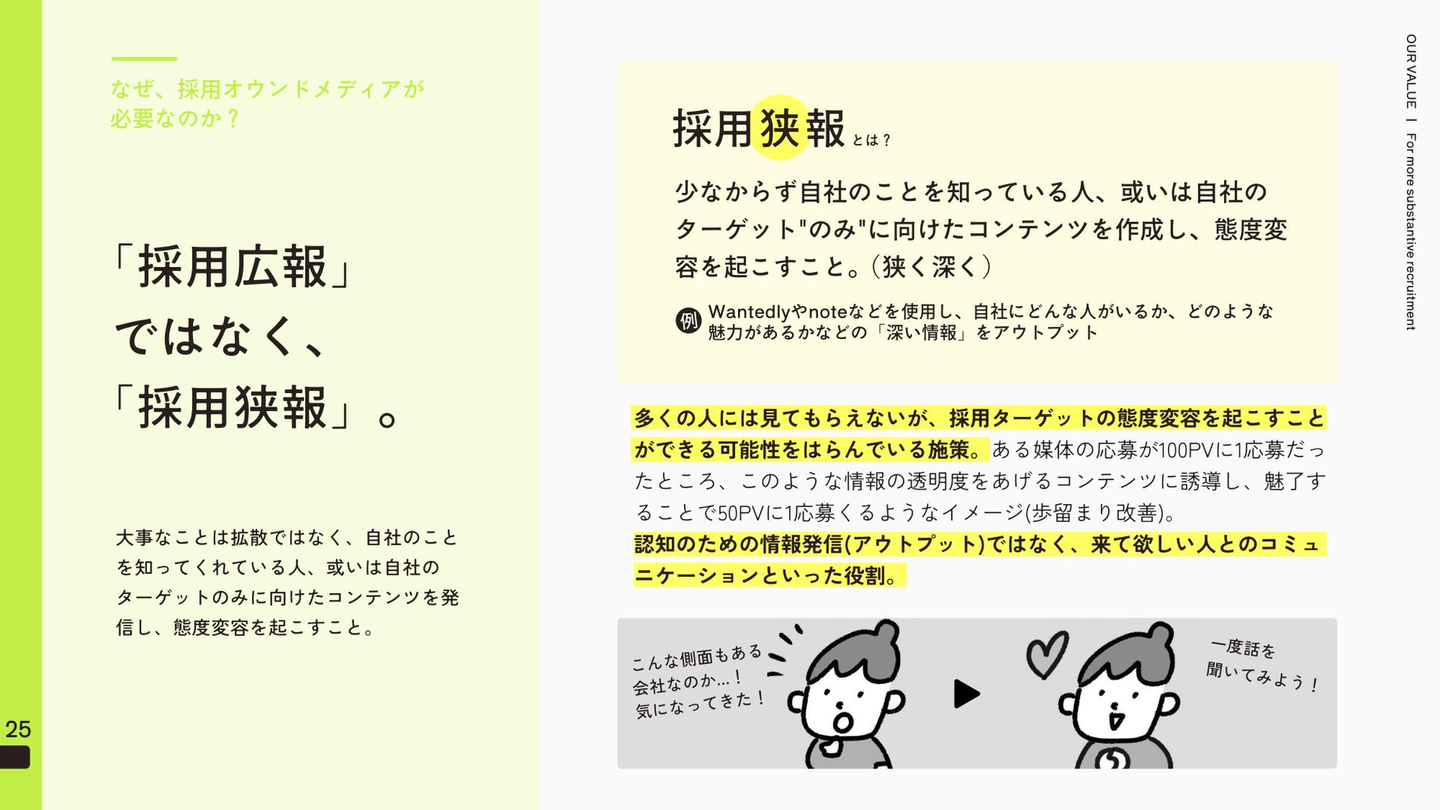

「竿や餌磨き」と聞くと「採用広報」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。ただ、採用広報はハードルが高く、そもそも企業や企業フェーズとして向いているか否かが重要となってきます。その理由を理解するために、まずは採用広報と弊社が推奨している「採用狭報」という考え方についてご紹介させていただきます。

「採用広報」と「採用狭報」の定義や性質について

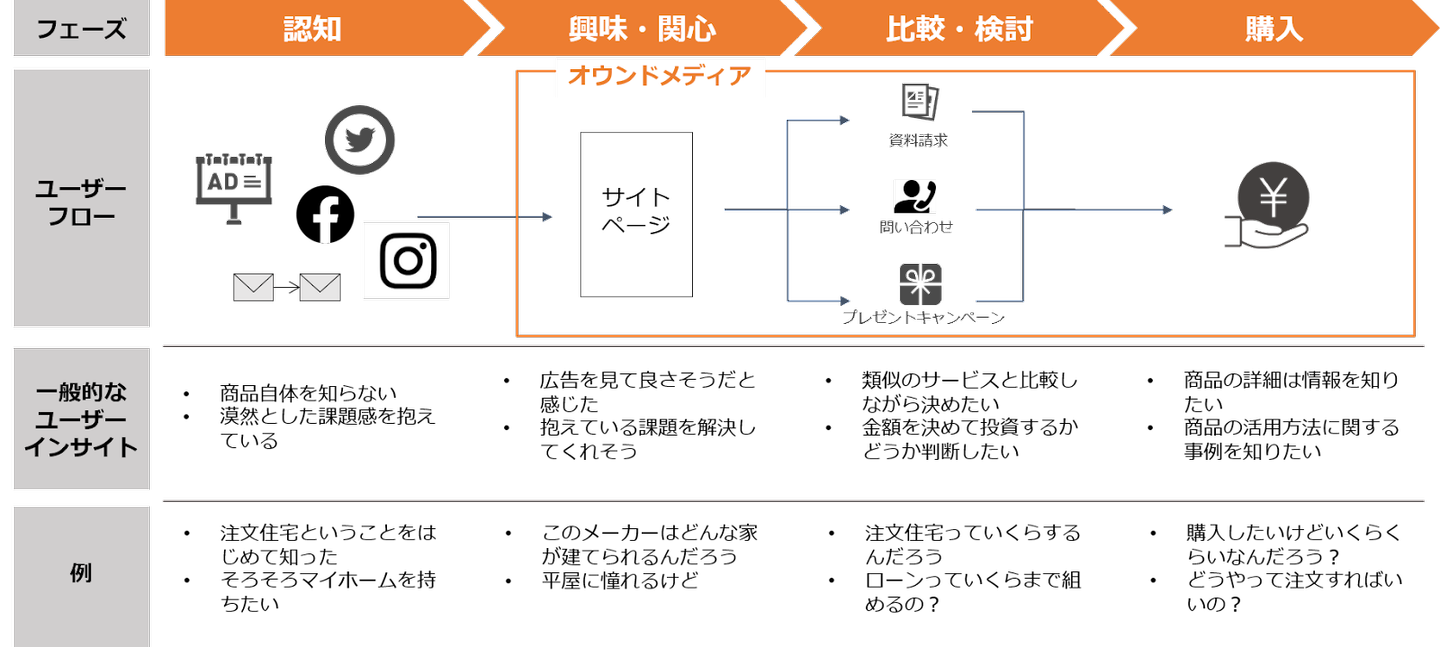

「知らない人に自社のことを知ってもらうこと、つまり認知を取ること」を採用広報と言うのであれば、「少なからず自社のことを知っている人或いは、今後興味を持ってくれそうな人に"のみ"向けたコンテンツを作成し、態度変容を促す(ナーチャリング)こと」を採用狭報と呼んでいます。少しわかりづらい点もあるかと思いますので、マーケティングのいちフレームワークである、カスタマージャーニーマップのフェーズの図をもとに簡単に説明させていただきます。

※採用広報には既存の採用ターゲットとリレーションを築くという意味も含まれていると思いますが、便宜上ここでは割愛

![]()

引用:https://www.willgate.co.jp/promonista/customer-journey-map/

こちらの画像は顧客がWeb上で商品を購入するまでの流れとなっていますが、今回は最上部の「フェーズ」のみを見ていただければと思います。「認知→興味関心→比較検討→意思決定」というステップがあるのですが、これは採用においても同じことが言えます。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、つまり採用狭報とは「認知」ではなく、「認知以降」のことを指しています。上述した、「何かしらで自社のことを知っている方、特に自社の採用ターゲットとなりうる方」のみに向けたコンテンツを作成するため、“広く浅く”ではなく、“狭く深く”刺さりやすい点が特徴としてあげられます。

![]()

![]()

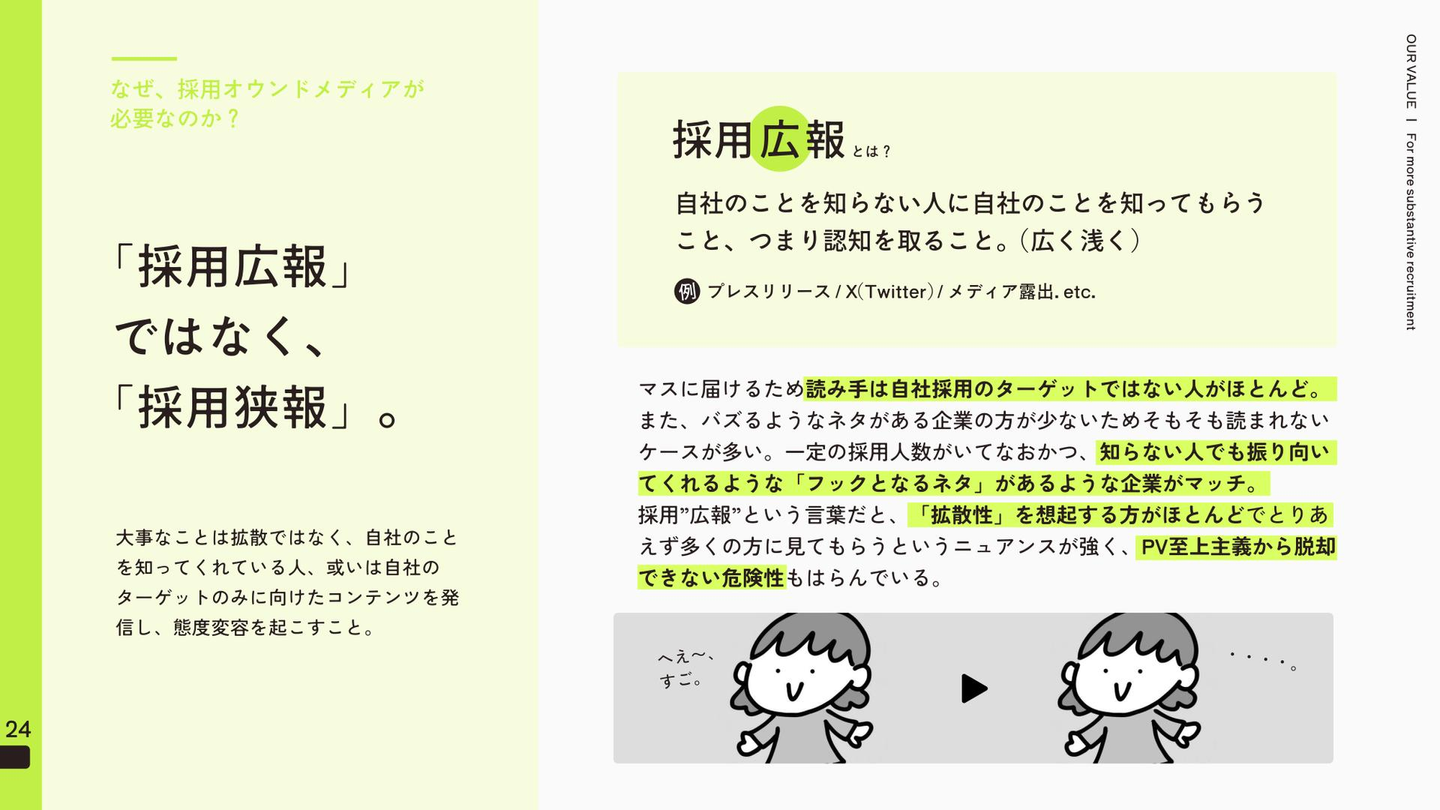

ここで採用広報はハードルが高いとお伝えした話に戻りたいのですが、基本的にはターゲット以外も含むマスに届けるため“広く浅く”なる傾向があります。さらに、自社のことを知らない人たちに自社のことを知ってもらうのですから、「振り向かせるフックとなるようなネタ」が必須となります。例えば、資金調達を●●億円実施、業界初、シリコンバレー出身~、etc…です。これくらいフックがあればその企業のことを知らなくても少しそのコンテンツを見てみようとなりますよね。ただ、冷静に考えてそういったフックとなるネタがある企業がどれくらいあるのかというと、ほとんどの企業が当てはまらないのではないでしょうか。弊社も大切にしている心得なのですが、「興味のない企業の記事は基本、読まれない」ということを前提に考えることが重要な気がしています。また、バズるような、フックとなるようなネタがないのに広く広めようとして、PV数をKPIとおいてしまうが、上記のような理由よりPV数が伸びず、いつ成果が出るのかもわからない暗闇の中を走ることに疲弊して辞めるというケースもよく耳にします。

一方で採用狭報は、何かしらで自社のことを知っている方や今後候補者となりうる方にのみ向けたコンテンツを作っていくため、基本的にはどの企業もできるし、最低限はやっておいた方がよい施策でまさに、“竿や餌を磨く行為”だと認識しています。

話は理解したけどやっぱり認知も取りたい、、、

とはいえ、世の中から全く自社の存在を知られないというのもよくないことなので、最低限の認知獲得は必要です。ただ、「認知を獲得する」だけだと実はすごく簡単でほとんどの企業が既にやっていることなんです。それは、「採用サービスを利用する」ということ。なんだそんなことか、と思う方も少なくないと思うのですが、実際に採用媒体に掲載し、応募に至らなくても数百、数千のPV数が取れていたらそれはもうりっぱな認知といえるのです。冒頭で、「採用サービスを使うだけでは採用ができない時代に」と伝えましたが、重要なのはそこからで、取れたPV数からの応募率をどうあげていくのか、ということ。

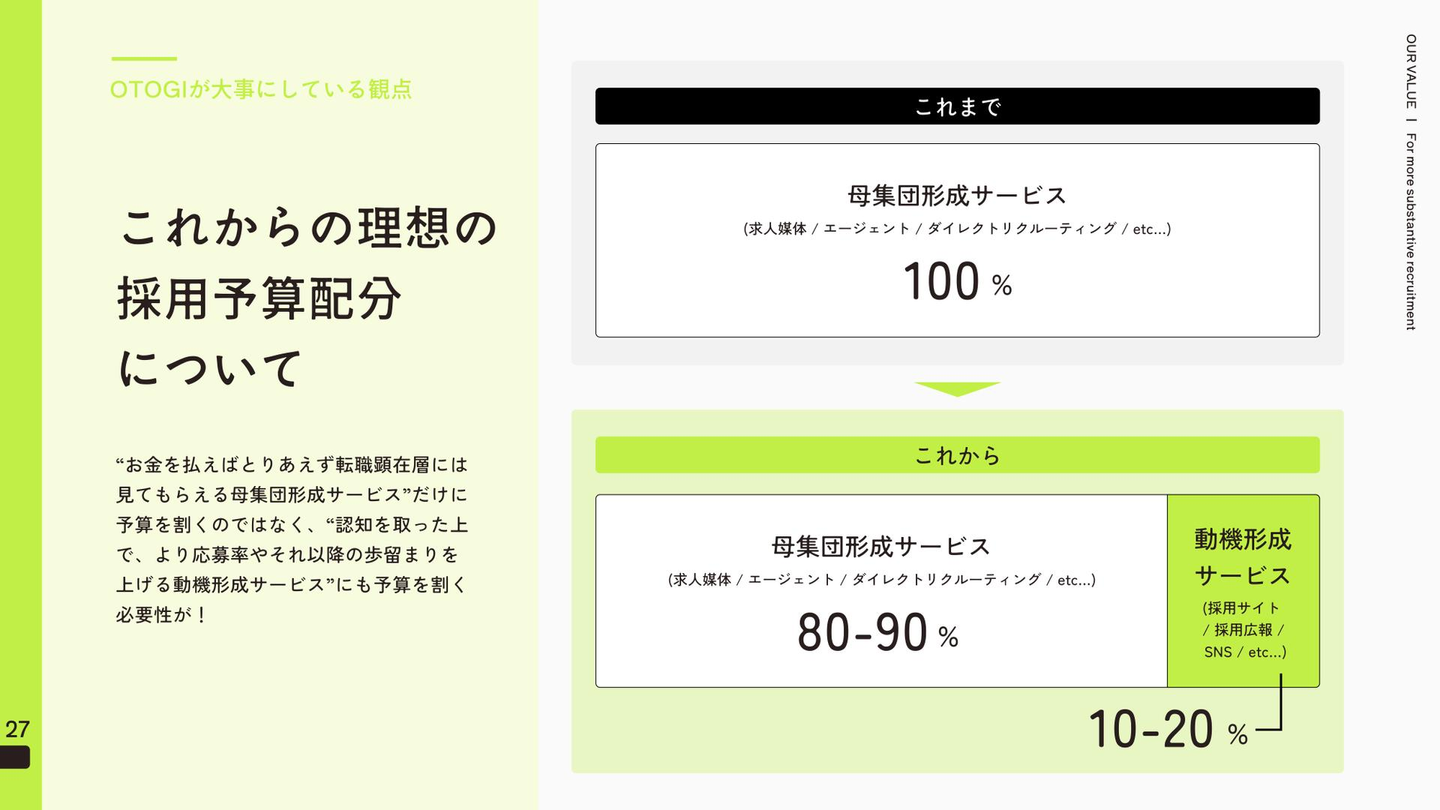

たくさんの採用サービスを利用し、認知を獲得したあとの応募率を最大化させる一手段として採用狭報があると考えています。以下の画像の通り、「母集団形成領域」と「動機形成領域」に投下する予算配分は徐々に変化し、「動機形成領域」への予算投資は必須となると考えています。

![]()

余談ですが、この「採用狭報」というワードは弊社OTOGIが創ったワードではなく、デジタルマーケティング事業を展開されている、ナイル株式会社の人事、渡邉慎平さんの造語でそこから拝借しています。

具体的にどうやっているの?事例を交えてご紹介します!

大まかな流れについて

ここまで大枠の話をしてきましたが、ここからはより具体的なお話ができればと思います。弊社が実施していることは大きく4STEPに分けることができ、以下となります。

STEP1:採用計画、課題、魅力等のキャッチアップ

STEP2:最低限発信すべきコンテンツの作成

STEP3:採用課題に対応したコンテンツの作成

STEP4:本来認知されるべき姿から逆算したコンテンツの作成

ざっくりですが、これを1-2年ほどかけて実施していくイメージです。また、採用計画や採用課題、ターゲットなどは目まぐるしく変わるため、随時キャッチアップをしていき、1-2記事/月ほどのペースで様子を見ながら運用しています。一気に全てを作り込むこともありだとは思うのですが、採用状況は日々変化していくため、このようなアジャイル方の運用が時代にもあっているのではと考えます。

記事コンテンツの作成について

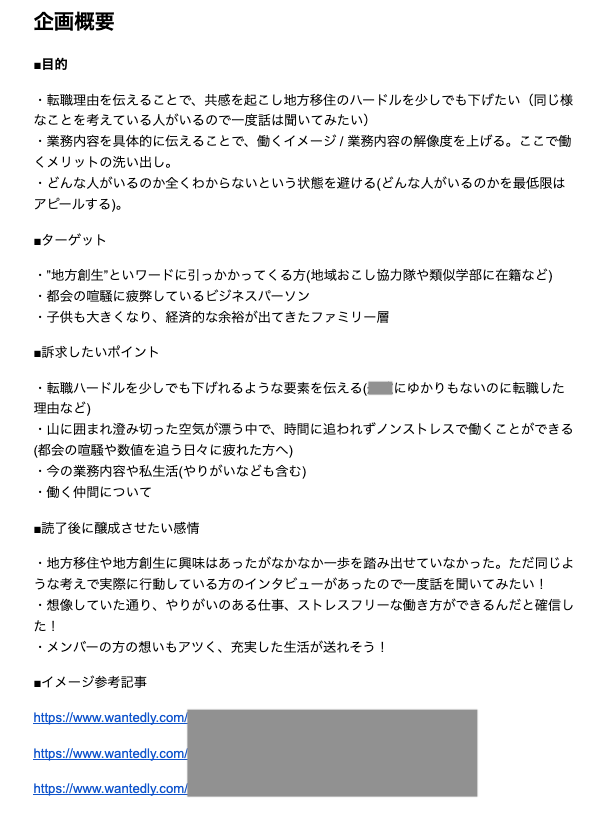

「その記事の目的を果たしている記事」を良い記事の定義と定めているのですが、つまり準備段階で良い記事が出来上がるか否かが決まるということになります。“採用狭報”といっているほどなので1記事コンテンツに対して、以下のような最低限の準備をしていきます。

- 目的

- ターゲット

- 訴求したいポイント

- 読了後に醸成させたい感情

- 想定使用シーン(できれば)

![]()

上記のようなものを設定した上で何を聞いて何を聞かないのか?ということを決めていくため、インタビューでありがちな「結局何を伝えたい記事なのかわからなくなる」ことを未然に防ぐことができます。

事例紹介

よりイメージを持っていただくために、ここでは上記の「大まかな流れのSTEP3」フェーズで実際にあった事例を紹介していきます。

【事例①】

■背景

・自社にマッチするペルソナがわかったので、ペルソナからの応募を増やしたい

■採用課題 / 狙い

・ペルソナである主婦層からの応募を増やすために、自社にいる主婦の働き方を発信

■作成した記事コンテンツ

※ペルソナが明確だったため、notionで特集ページも組みました!

■結果

・最終的にペルソナである主婦層からの応募が310%増に

【事例②】

■背景

・設立間もない会社のため、現時点で今後の壮大なビジョンや構想とのギャップがあり、その点が伝わりきっていない

■採用課題 / 狙い

・描いているビジョンや構想の壮大さ、社会課題への貢献性の高さなどを訴求し、会社の可能性を示唆する

■作成した記事コンテンツ

■結果

・応募率が改善

・中長期で見られ続け、PV数が一番伸びている記事に

【事例③】

■背景

・知名度が高くない会社なので、採用においても信頼を得ることに苦戦

■採用課題 / 狙い

・口コミ評価が高いことを伝え、良いサービスを提供していることを理解してもらい信頼を得る

■作成した記事コンテンツ

■結果

・口コミの点数が高く信頼できる会社だと認識され、応募、採用に至る

以上です。かなり簡易的に説明をしましたが、明確な意図/目的を持ち、採用課題に対応した記事コンテンツを作成しているということをご理解いただければ何よりです。なんの目的も持たない記事コンテンツを量産することほど、悪いことはないと考えているためです。

OTOGIではすでに300記事コンテンツ近くの制作実績があり、個人にフォーカスをしたインタビュー記事以外の記事コンテンツも制作しています。記事コンテンツに適した採用課題を洗い出し、解決し、人事のみなさまの一助になれるよう、さらにサービスのブラッシュアップをはかって参ります。

OTOGIで働く魅力ややりがい

記事コンテンツの制作がメインと思われますが、実は半分くらいは採用戦略や採用狭報戦略といった上流のコンサルのような業務がほとんどだったりします。そもそもコンテンツ企画の段階で、企業の採用戦略や課題についてキャッチアップし、そこを起点に話を進めていくので当たり前なのですが。魅力ややりがいを簡単に箇条書きでまとめます。

- いち企業の採用ブランディングを担うため、上流の採用戦略、採用狭報戦略から携わることができる

- 経営者や人事部長など、ハイレイヤー人材の方々と対峙するため、採用においてのスキルアップや知見を深めることができる

- 中長期のプロジェクトでなおかつ、採用においていち企業の見せ方を変えていくため、成功した時のレバレッジが大きく達成感ややりがいに繋がる

- 1人あたり10社程度のクライアント様を担当いただくため、最速で採用狭報について経験し、学ぶことができる

- “採用狭報を採用のスタンダードに”というミッションを叶えるため、未開拓な領域を開拓するプロセスを一緒に経験することができる(危険な道をいくことは夢中になれて楽しいですよ!)

- etc…

HR業界経験者だと活躍できる場があると感じていますので、ぜひ気になる方はご応募ください!

OTOGIの想い

![]()

上述しましたが、労働人口は明らかに減少する中で生き抜くためには採用力を上げていくしかありません。採用サービスへの依存はより、自社の首を絞めていく行為に繋がっていきます。

「採用サービスを変更するだけの採用を無くしたい」「人材会社だけが優位に立つ状態を無くしたい」「セールスなどは資産が溜まっているのに、採用には資産がたまらず、毎年同じことを繰り返している(それどころから労働人口の問題から年々不利になる)という状態を少しでも和らげたい」

このような想いを持って我々は課題に取り組んでいきます。

OTOGIはまだまだWantedly運用会社として認知されることが多いのですが、その中でもコンテンツ作りに力を入れているのはこのような理由からで、“Wantedly経由の母集団形成を最大化させるだけ”では本質的な支援にならないと考えています。

OTOGIは本気で「採用狭報支援といえばOTOGI」という第一想起を狙い、「採用狭報を採用のスタンダードに」というミッションを叶えにいきます。

最後に

僭越ながら大きなことを語ってしまいましたが、まだまだ組織も小さく、未熟な集団で駆け出し中です。上記のような考えに少しでもご共感いただければ、ぜひお力を貸してください。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」

これは弊社の採用コンセプトです。今世の中にあるような同じことをし続けるのではなく、まだ見ぬ世界、“遠く”をみんなで一緒に目指しませんか?