- プロダクトグロースエンジニア

- 開発ディレクター

- BIエンジニア

- Other occupations (1)

- Development

- Business

| はじめに

こんにちは、ニジボックスでWebディレクターをしている丹羽です。

本記事ではニジボックスで実施しているロジカルシンキング・クリティカルシンキング研修に関する回顧録と題して、内容や様子をご紹介できればと思います。

| 発端と背景

ニジボックスではディレクター業務の根幹を支えるスキルをいかに育てるか、いかに実業務に役立てるかを模索しています。

結論からになりますが、そのスキルは簡単に言うと「合意力」と定義しています。

ディレクターという生き物である以上、この合意力は切っても切り離せないスキルであり、企画・提案・承認を行う上で必須のスキルとなってくるためです。

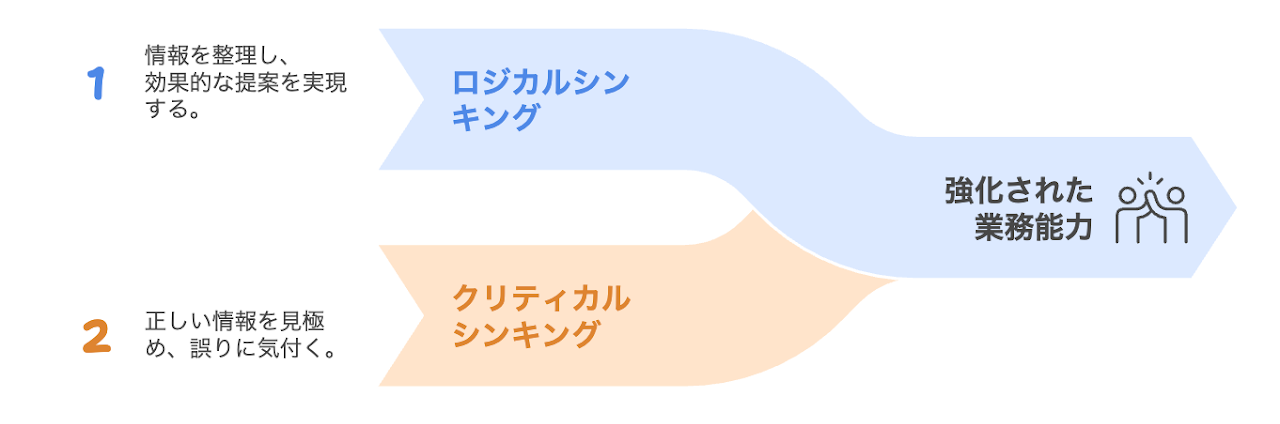

ではその合意力とはなんなのか?を考え、突き詰めていくと「伝える力(ロジカルシンキング)」と「本質を捉える(クリティカルシンキング)」に分解できると考えています。

この二つを鍛え・合わせることで「合意力」を上げることができるとして、ディレクター向けの研修を作成する、というのが事の発端でした。

|目的

背景をまとめると

KGI:合意力を上げ、企画・提案・承認をもらいやすくする(=仕事の質・効率化・機会損失の低減)

∟KPI1:「伝える力(ロジカルシンキング)」の向上

∟KPI2:「本質を捉える(クリティカルシンキング)」の向上

このような目的となります。

では学んでいく2つの思考法についても軽くですが触れてみたいと思います。

ロジカルシンキング

ビジネスシーンでもよく言われる、代表的な思考法と言っていいでしょう。

情報を並べて、体系的に、順序立てて結論を導くオーソドックスな思考法です。

ただし、情報を組み立てるだけではうまくいきません。

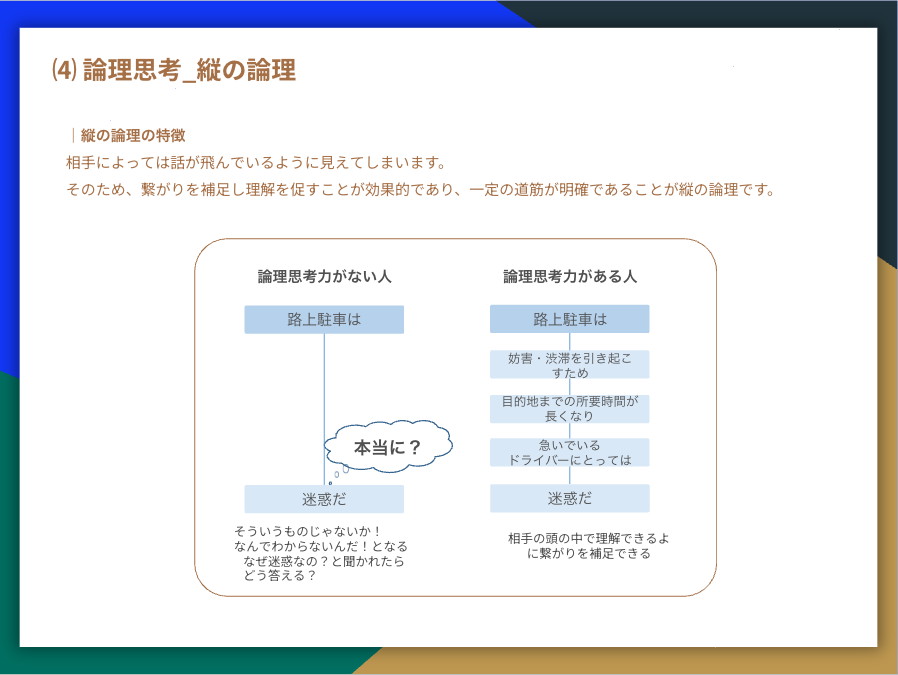

情報の組み立て一つとっても、大きく2つの論理が存在します。

それが「縦の論理」と「横の論理」です。

「縦の論理」は、物事の始まり〜終わりを見た際の、その空白をいかに想定し、補助・補足ができるかというものです。

一般的に禁止されているルールを見た際、「なぜ禁止なんだろう?」と思ったこともあるでしょうが、禁止になるまでの過程が必ず存在し、禁止されている理由・背景・過程を認識できているかいないかの差が大いに影響します。

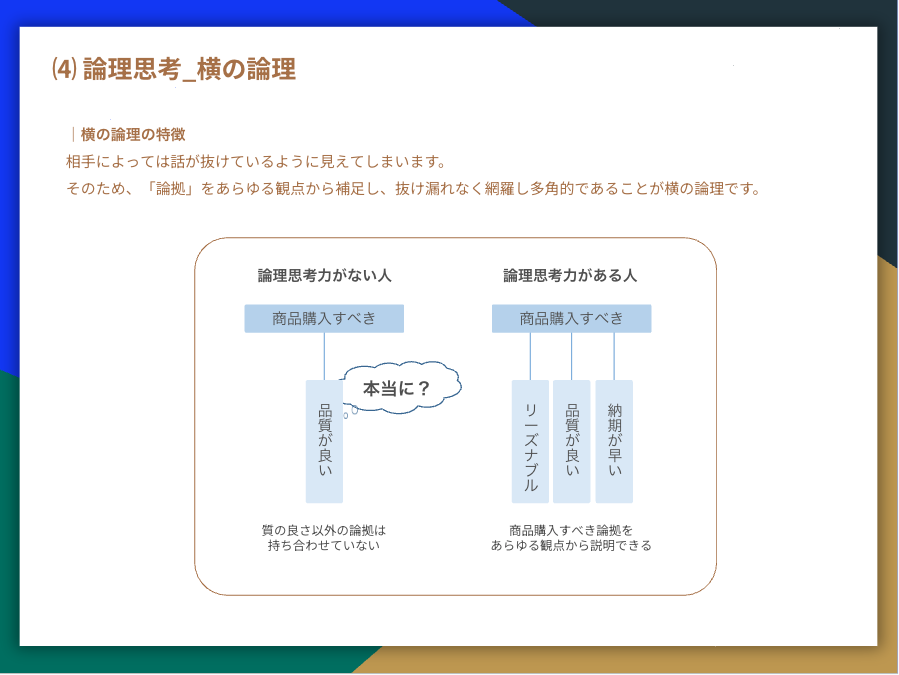

「横の論理」はいわゆるMECE(漏れなく、ダブリなく)であり、結論を補助するにあたって、その判断材料を漏れなく、ダブリなく網羅することを指します。

この他にも「ロジックツリー」や縦と横の論理を織り交ぜたような「ピラミッドストラクチャー」などのフレームワークも存在しますが、これらのフレームワークも一つ一つは決して万能ではなく、飛躍した結論を生み出すこともある、ということを理解しておくのも重要です。

クリティカルシンキングと合わせて実施することで、飛躍しすぎた結論を防ぎながら結論を導いていきます。

クリティカルシンキング

知名度から見るとおそらくロジカルシンキングよりも「初めて聞いた」という人が多い思考法だと思います。

実際に「ロジカル」というのは直訳で「論理的」なので、意味としてはそのままで大変分かりやすいです。

一方「クリティカル」というのは直訳で「重大・危機的」という意味です。「重大・危機的な思考」と言われても、なんだかボンヤリとしていてあんまりピンと来ませんよね。

ざっくり言うと【ロジカルシンキングで組み立てる「情報」がちゃんと正確なものであるか疑ってみましょう】という思考です。

代表的なものに「バイアス」というものがあり、これは「当たり前だと思っていること」「こうだろう、と思い込む先入観」などを指します。

ロジカルシンキングで組み立てる、正確であるべき情報がこうしたバイアスによって狂ってはいないか?をチェックするのがクリティカルシンキングです。

ロジカルシンキングももちろん大事ですが、クリティカルシンキングは情報の確度を担保する上で、非常に重要な役割を持っていると言えます。

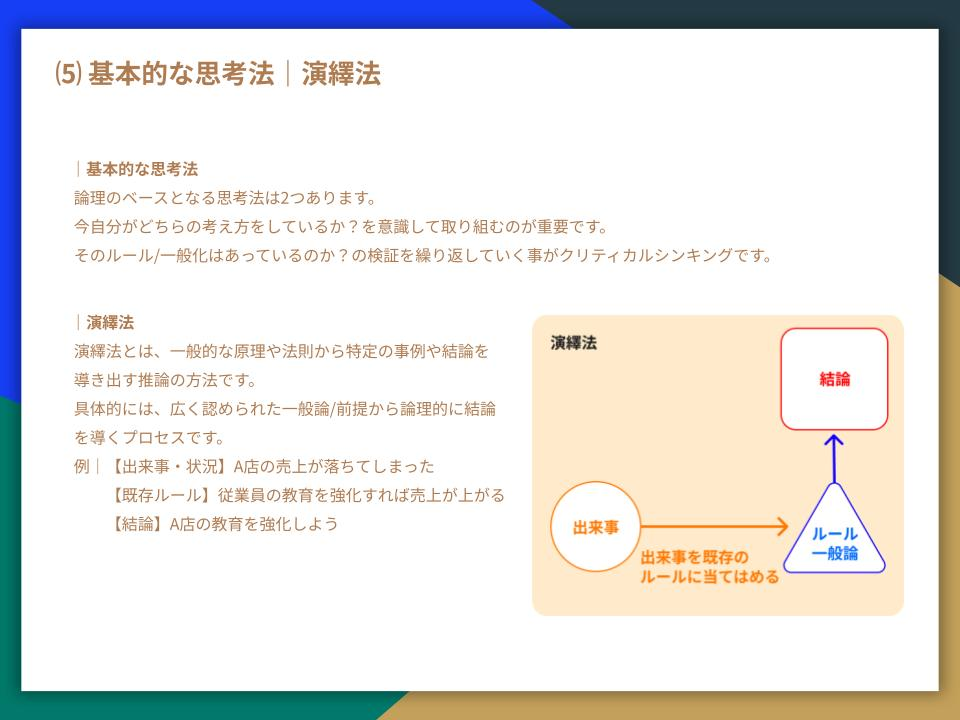

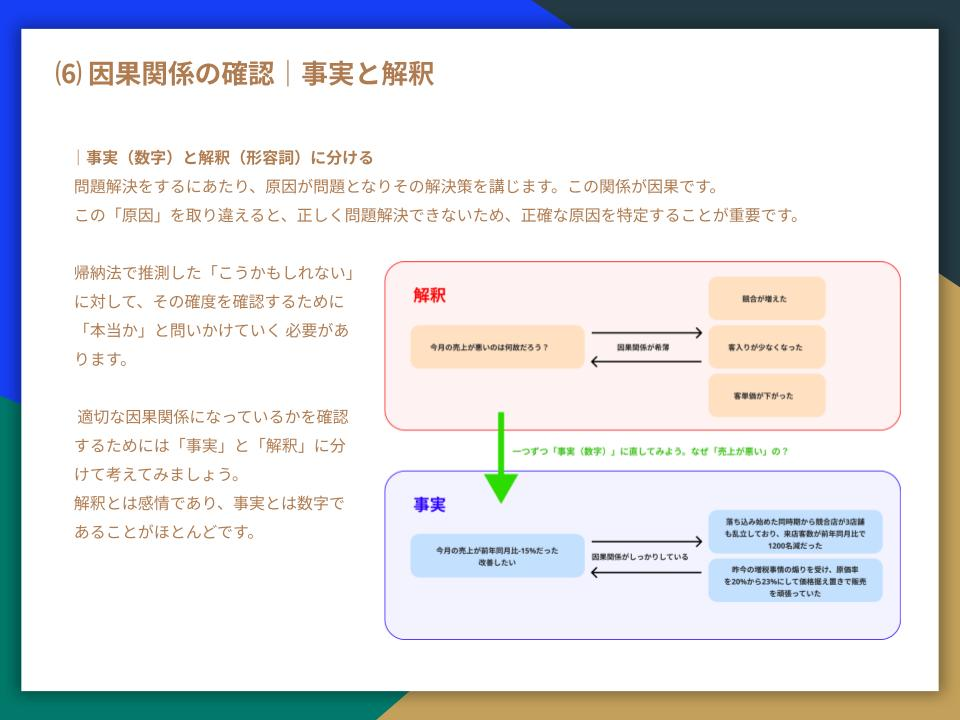

その他にも演繹法・帰納法・事実と解釈といった、結論・仮説を立てる上での指標や注意点などをセットで覚えていきたいです。

※演繹法|一般的なルールに当てはめて結論を導き出す

※帰納法|事実/事例から共通した事象・規則性をルールとし、それを解決したい事象に当てはめて仮説立てすること

※事実と解釈|事実=数字、解釈=感情とし、どれが数字で表せるか?や、どこが感情の部分なのかを冷静に見極める手法。

| 実施とブラッシュアップ

さて、そんなニジボックスでの研修ですが、実はそれなりに試行錯誤・悪戦苦闘しての作成・実施でした。

第一回目の研修では、ロジカル/クリティカルシンキングの概要をある程度インプットした状態の約20名を対象に、オフライン形式で開催したものでした。

全4チームに振り分け、1つのランディングページ(以下LP)をワイヤーフレーム(以下WF)まで作成し、プレゼンするといった内容でした。

実際の業務を想定した情報インプットからアウトプットまでを体験する内容でしたが、幾つかの問題点をフィードバックから抽出しました。

主に

・内容の難度に対し時間が足りない

・グループでの実施となり、研修内容だけでなくメンバーにも気を配らなければならない

といった不満があったことから、そうしたネガティブだった点を改善していくことになりました。

また、事前にLPに関する情報インプットを済ませた上で思案期間を挟んだり、チームごとに集まれる場を別途用意するなど、研修の途中からもテコ入れを随時行いました。

第一回目の研修完了時のアンケートでは、序盤の形式での難しさや、途中からのテコ入れによって満足度の指標が徐々に上がった様子などを集計・見える化することができました。

これらの満足度や感想などを数値化することで、研修の完成度を推し量ることもできるため、テコ入れは結果的に英断だったと感じます。

アンケート項目の多くは「非常に満足・満足・どちらでもない・不満・非常に不満」といった5段階で集計しています。

一番難しいのは自由記載のテキストをどう分析するかにあり、気持ちや本意というものを正確に見ていかないといけません。

集計図は個人の意見が多分に含まれるため割愛いたしますが、その分析から見えてきた課題感を幾つか抜粋して紹介します。

・使うロジカルシンキング、クリティカルシンキングの技法/思考法に偏りが生まれる

初頭効果が色濃くでており、後半で学ぶ思考法についてのアウトプットが減少した。

逆に前半で学ぶ思考法を用いて、ほぼ全員が意識して使用できている。

・時間に対する言及と、コミュニケーションに対する言及が反比例の関係にある。

時間への課題感が最も強く、そこが改善され始めるとコミュニケーション面の課題感を持ち易くなる(そちらに意識を向ける余裕が生まれたと見るべき事象)。

そこへ上述した

・内容の難度に対し時間が足りない

・グループでの実施となり、研修内容だけでなくメンバーにも気を配らなければならない

を合わせ、以降の研修ではそれらの問題を解決するため、目的を絞って研修内容を再構成することとしました。

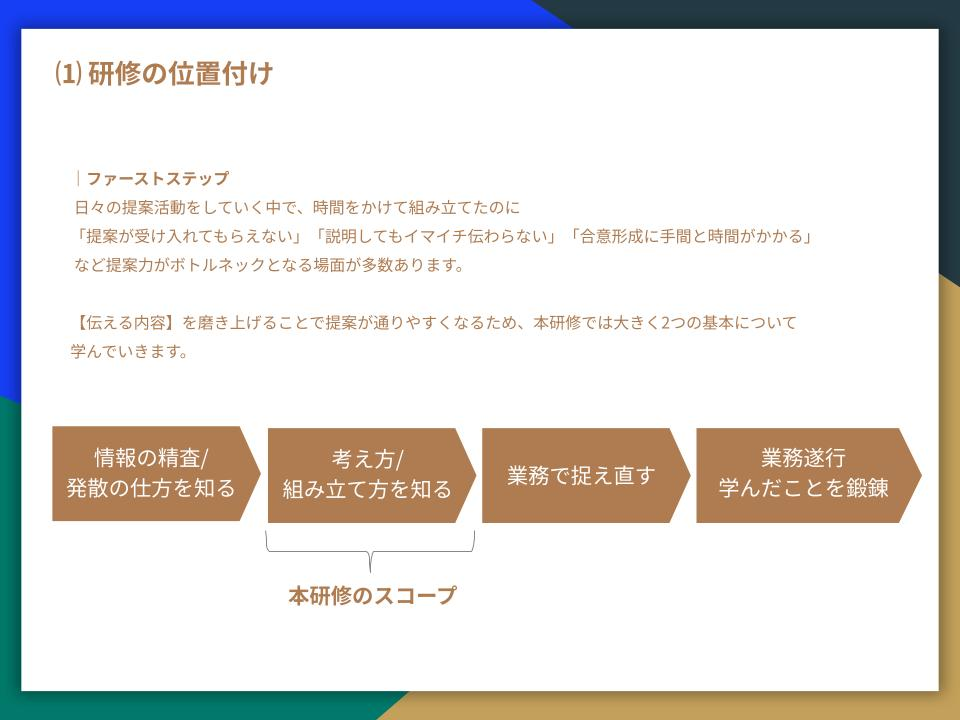

最終的には、「ロジカル/クリティカルシンキングをベースとした総合的なDir能力の向上」から「ロジカル/クリティカルシンキングのみにフィーチャーした初学者向けの研修」と定義し、以下の2点を強く守る内容としました。

・オンラインで且つ個人実施可能な形式とする

▶︎個人実施を前提とし、グループ障壁を解決

▶︎社内Wikiへ常設し、時間捻出の自由度を担保

・ロジカル/クリティカルシンキングの技法/思考法をフラットに学ぶ内容

▶︎一技法に偏らない、社内状況へ最適化した研修資料の新造

この新しい枠組みの研修は、始まったばかりのため25/06時点で分析できるほどのフィードバックはまだ溜まっていませんが、今後も継続的にブラッシュアップができればいいなと考えています。

| 今後

以上が「合意力」の土台を組み立てる【ロジカルシンキング】【クリティカルシンキング】研修設置の回顧録でした。

今後については、初学者向けのコンテンツを用意できたので、それを行った人が次のSTEPとして挑戦するコンテンツを用意したいと思っています。

ロジカルシンキング、クリティカルシンキングどちらも一朝一夕では中々身につかない、難しい題材だと思っています。

最初は「へ〜そんな考え方があるんだ」くらいでいいと思います。

しかし少しずつでも、意識してロジカル/クリティカルな考え方をしてみると、段々見えてくるものがあるのも確かです。

受注率として表れる人もいれば、コミュニケーション面で表れる人もいるでしょう。

それも、意識してではなく自然と行えるようになった頃に、気づかない内に表れる類のスキルだと思います。

まだまだ書ききれていない話もありますが、「仕事上のスキルではあるけれど、日常生活にとっても良い事がある類のスキルです」ということだけ最後お伝えして〆たいと思います。