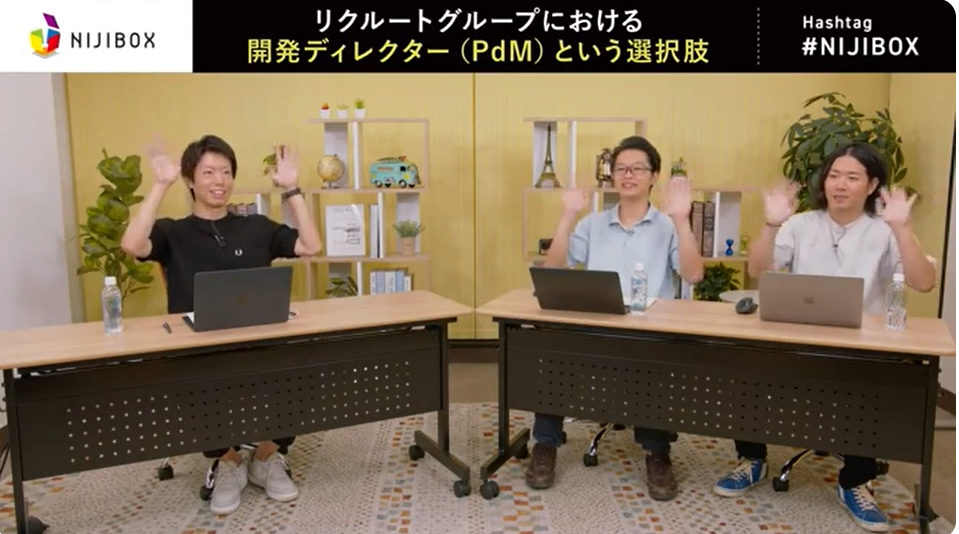

こんにちは!採用担当です。今回は2025年8月に開催されたニジボックス主催オンラインイベントのレポートをお届けします。テーマは『リクルートグループにおける開発ディレクター(PdM)という選択肢』。これまでエンジニアリングの道を歩んできた方にとって、ニジボックスの開発ディレクターというネクストキャリアにはどんな魅力が、またどんなやりがいがあるのかについて、活躍中のディレクターにディスカッションしていただきました。

『リクルートグループにおける開発ディレクター(PdM)という選択肢』

主なトークテーマは…

・ニジボックスにおける開発ディレクターとは?

・印象に残っている仕事について

・仕事を通じて成長を実感したポイント

・仕事をしていて楽しいと思うとき

いずれも実際に経験しないと見えにくいところのある開発ディレクター職の実態に迫るトピックスばかりです。

【登壇者】

長谷川稜|株式会社ニジボックス 開発ディレクション室 旅行開発ディレクショングループ グループリーダー

岩崎将大|株式会社ニジボックス 開発ディレクション室 飲食開発ディレクショングループ グループリーダー

【モデレーター】

綿引直也|株式会社リクルート/株式会社ニジボックス 開発ディレクション室 室長

※2025/8 イベント時の配属

三者三様のキャリア、共通項はエンジニアリング

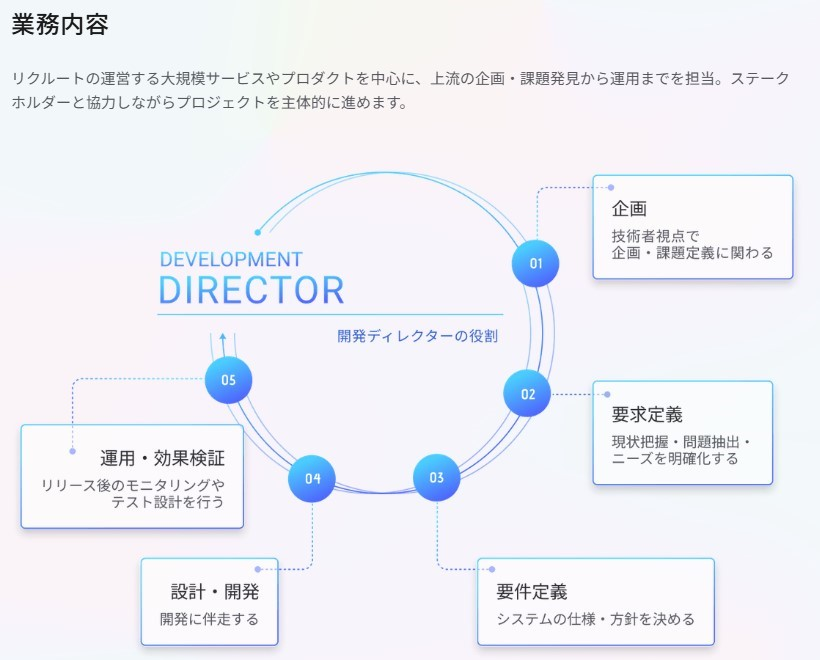

綿引:まずはじめに、ニジボックスにおける開発ディレクターとはどういった職種なのかという基本的なところを私から説明いたします。ニジボックスにおける事業の大きな柱として『リクルート共創』があるのですが、開発ディレクターはまさにこの事業を中心となって推進する存在です。

端的にいえばリクルートのプロダクト開発を担う仕事なのですが、大きな特徴として要件定義や設計だけでなく、その前段である「企画フェーズ」からリクルート社員と共に参画する点があげられます。ユーザーの課題を深く思考し、真の課題は何かを定義するところから携わります。

さらに開発ディレクターはエンジニアリングの知見を生かし、ビジネスサイドと開発のハブとなり、プロダクトをより良い方向へ導くミッションも帯びています。多様な職能を持つ人々をつなぎ合わせ、企画から開発まで一連のプロセスを円滑に進める中心的な役割を担う、非常に重要なポジションといえるでしょう。

私自身、ITコンサルティング会社にてミドルウェアやさまざまな業界の基幹系システム開発の経験を持ってニジボックスに入社しています。現在は『AirPAY』のプロダクトデザインや『Airビジネスツールズ』の業務共通機能の提供などに携わっています。長谷川さんも前職でシステムエンジニアでしたよね。

長谷川:はい、新卒で入社した会社でシステムエンジニアになり、JavaやJavaScriptでのコーディングからプリセールス、要件定義、設計、製造、テスト、リリース、カスタマーサポートまで、小さなシステムを一人で担当していました。ニジボックスへは約3年前に入社し、開発ディレクターに挑戦しています。配属は旅行領域の『じゃらん』で、宿と交通をセットでお得に予約できる『じゃらんパック』や、訪日外国人向けのインバウンドプロダクトなどを担当してきました。

岩崎:私はホテルの基幹システムを扱う会社でエンジニアとして12年ほどキャリアを積んできました。予約や顧客を管理するシステムの開発をメインに、全国のホテルを飛び回ってシステムの導入支援やサーバのリプレースにも立ち会っていました。24時間365日稼働するシステムの保守・運用で、休日夜間のサポート対応も経験。キャリアの後半1年ほど、DX推進プロジェクトのマネージャーを務めたことをきっかけにディレクター業務に興味を持ち、2023年1月にニジボックスへ入社しました。当初は『じゃらん』の遊び体験領域で、掲載店舗様が使う管理画面のディレクションを担当し、今年の4月からは飲食領域のグループリーダーとして『Airレジオーダー』などを担当しています。

綿引:このように三者三様のキャリアを持つ私たちですが、共通項としては前職でエンジニアリングに携わってきたことですよね。今日はその点を踏まえて、エンジニアの方にとってニジボックスの開発ディレクターに対する解像度が上がるようなディスカッションになればと思います。

システムに強いディレクターという存在価値

綿引:ではまず長谷川さんから、普段どのような仕事に携わっていらっしゃるのか、さらに具体的にご説明いただけますでしょうか?

長谷川:私の業務は大きく二つに分けられます。一つが案件推進、もう一つが運用保守です。まず案件推進ですが、『じゃらん』のビジネスサイドの企画担当やマーケティング担当などから要求事項をヒアリングし、課題を整理した上で要件として起案します。まとめた要件は開発チームとすり合わせて設計に落とし込み、ディレクターは設計書やテスト項目書をレビューする形で並走します。そしてリリース後には『Adobe Analytics』や『BigQuery』などを使って効果測定まで行うことで、施策が本当にユーザーのためになったのかを検証するところまで関わります。

綿引:もう一つの運用保守とは?

長谷川:こちらは我々がシステムに強いディレクターとして現場にいるからこその業務です。お客さまや宿泊施設様からのお問い合わせで、システムの仕様を調査しないと回答できないものがあれば我々が調査して回答します。その他、データベースのマスター更新といった定常的な作業も行います。攻めの案件推進と守りの運用保守。この両輪でプロダクトを支えているイメージです。

綿引:岩崎さんは『じゃらん』と、今は『ホットペッパー』系の仕事、両方を経験されていますが、いかがですか?

岩崎:まず『じゃらん』のほうですが、先ほども軽く触れましたが「遊び体験」という旅行先でのアクティビティなどを予約できるサービスの、掲載店舗様向け管理画面を主に担当していました。業務内容は長谷川さんと同様、要件定義からリリース、効果測定までの一連のディレクションと、店舗様からのお問い合わせ対応などです。今年の4月からは飲食領域に移り『Airレジオーダー』に携わっています。みなさんも飲食店で、テーブルのQRコードを読み取って自分のスマホから注文する、という体験をしたことがあるかと思いますが、あのシステムの開発ディレクションです。まだ参画して3ヶ月ほどなので、今は要件定義からリリースまでの開発ディレクションがメインですが、これから徐々に担当業務も増えていくと思います。

大規模プロダクト開発の壁をどう乗り越えるか?

綿引:では次に、これまでに特に印象に残っている仕事についてお伺いしたいと思います。まずは長谷川さん、いかがですか?

長谷川:入社直後に担当した『じゃらんパック』の都道府県ページSEO強化です。これまでに経験したことのない大規模プロダクト開発の洗礼を受けました。特にビジネス、マーケティング、デザイナーなどステークホルダーの多さと、考慮事項の複雑さには驚くばかり。加えて最も悩ましかったのがデザインやUXの知見不足でした。前職では業務システムが中心で顧客の使いやすさを深く考えた経験がなかったため、UI案がなかなか採用されませんでした。

綿引: いわゆる「ユーザー目線で考える」ですよね。ただ口で言うのは簡単ですが、実践するのは難しいと思います。その壁をどう乗り越えたのですか?

長谷川:一人で抱え込まず、UI UXの専門家であるデザイナーさんや情報構造を専門とするデザインディレクターさんといった方々の力を借りて、チームでデザインを練り上げていきました。さらに作り手の仮説を検証するために二つの施策を実践しました。一つはプロトタイプを使ったユーザーインタビューで顧客が迷う点を直接観察・ヒアリング。もう一つはABテストです。ボタン配置などを変えた2パターンのページをユーザーに表示し、どちらがより予約に至るかデータで比較分析。これを繰り返すことで、データに基づき顧客にとって本当に良いUIを判断していきました。

綿引:周囲を巻き込みつつ、定性と定量の両面でユーザーと向き合ったんですね。岩崎さんはどんな仕事が印象に残っていますか?

岩崎:「じゃらん遊び・体験」で担当した電子チケットの機能改修です。従来1回しか使えなかった電子チケットを期間中何度も入場できるイベントに対応させるため、複数回利用可能にし、かつ入場記録も取れるようにするものでした。この案件の最大の特徴は影響範囲が非常に広かった点です。顧客向けのWeb・アプリ、掲載店舗向けの管理画面、そして社内ツールと多岐にわたるシステムに修正が必要でした。また複数の案件が同時にリリースされるタイミングでもあり、他の機能にバッティングしないか注意を払わなければなりません。全ての条件を満たす仕様を考え、整合性を担保するのが一番の苦労ポイントでしたね。またテスト段階でも困難に直面しました。PC上のエミュレーターでは問題なく動作したものの、スマートフォンの実機テストで表示崩れやQRコードが正常に読み取れないといった問題が発生。これにより仕様の再確認とテストのやり直しを余儀なくされました。

綿引:このような複雑で大きな壁をどうやって乗り越えたのですか?

岩崎:アプリ、UX、管理画面の各担当ディレクターが初期段階から密に連携することでリスクを回避しました。週次定例に加え、必要に応じて即座に集まり認識を合わせ、仕様の抜け漏れや既存機能への影響がないか、互いの観点から何度もレビューを重ねましたね。

全てのやりとりはチャットや議事録で記録し「後から誰が見ても経緯が分かる状態」を維持。文章で伝わりにくい部分はオンライン会議を録画・共有しました。この地道な連携とドキュメンテーションの徹底が、複雑な案件を成功に導いた要因だと思います。

思考の転換と新たな視点を手に入れる

綿引:次のトピックスは特にSIerでのエンジニア経験の長い岩崎さんにお伺いしたいのですが、仕事を通じて成長を実感されたポイントなどあれば教えていただけますでしょうか?

岩崎:自分ができなかったことができるようになった。これがなにより大きいと思います。案件に対して「なぜこの仕様になったのか」を、背景や理由まで含めて自分自身で検討し、説明できるようになりました。前職では要件がトップダウンで降りてくることが多く、私たちの仕事は「それをどうやって実現するか」から始まることがほとんどでした。なぜこの要件なんだろう?と疑問に思うことはあっても、そこを深掘りする機会はあまりなかったんです。しかしここでは常に「どうして?」「本質は?」と問われます。この思考の転換が、自分の中では一番の成長だと感じています。

綿引: 思考を転換させるために何か学んだり、取り組んだりしたことはありますか?

岩崎:要件をまとめた資料を作成する際に、できるだけ早い段階で関係者にレビューしてもらうことを徹底しました。さらにその資料には単に仕様を羅列するだけでなく「こういう目的・背景があるから、この仕様にしています」という理由を必ず明記しました。レビューで指摘をもらいながら、自分の中でもロジックを固めていく。この繰り返しが思考の転換を促進するためのトレーニングになったと思います。

綿引:目的を正確に捉えることが何より大事ですよね。新しい機能をリリースすること自体が目的ではなく、その先にいる誰かの不便を解消することが目的。その原点に立ち返って思考することが求められる環境を成長の機会とされたんですね。

岩崎:ありがとうございます。 あともうひとつ成長実感として手応えがあったのは、自分が知らなかったことを手に入れられた点。BtoCサービスに対する考え方、新たな視点を得られたことです。私はこれまでずっとBtoB、それも特定の業務で毎日使うような管理画面の開発に携わってきました。そうしたシステムで重視されるのは、操作のスムーズさと機能の網羅性です。見た目が多少分かりにくくてもマニュアルを整備すればカバーできる、という考え方がデフォルトでした。しかしBtoCサービスでは全くアプローチが違います。不特定多数の、ITリテラシーもさまざまな方が使うわけですから、何よりも「パッと見て、一目で分かる」可読性や、直感的な操作性が重要です。もちろん機能の網羅性も大事ですが、それ以上に情報の優先度の判断をはじめとした編集の視点も求められます。この違いに気づけたことは私にとって大きな財産です。プロダクト開発者としての視野が、格段に広がったと感じています。

自分の意見がプロダクトを動かすという手応え

綿引:では今度は長谷川さんにメインでお答えいただきたいのですが、仕事をしていて楽しいと感じるのはどんな点ですか?

長谷川:岩崎さんの話にも通じますが、トップダウンではなくボトムアップで物事を進められるところです。課題を正しく捉え、ロジックが成り立っていれば現場レベルの意見でもプロダクトに反映されていく。自分の意見が採用され、案件としてリリースされ、そして効果測定によって「予約率が〇%上がった」「売上がこれだけ増えた」と数字として成果が見えた時に最もやりがいを感じますし、楽しい瞬間です。『じゃらん』という誰もが知るサービスを自分の手でより良くしているんだ、という実感がありますね。

綿引: リクルートの社員と一緒に仕事をする中で「長谷川さん、どう思いますか?」と意見を求められるシーンも多いですか?

長谷川: はい、よくありますね。特に普段からロジックを整理して、納得感のある形で物事を進めているディレクターほどより多く意見を求められる傾向にあると感じます。

綿引:お二人はもともとエンジニアとしてキャリアをスタートさせて、何かきっかけがあって開発ディレクターに転身されたと思います。なぜ、技術者の道を極めるのではなく、いわゆるPdMという職種を選んだのでしょうか?

長谷川:私の場合はキャリアアップを考えて転職活動を始めたのがきっかけです。前職では広く浅く経験を積んでいたので、最初はコーディングのスキルをより深められる会社を探していました。そんな中でニジボックスの求人を見つけたんです。いくつか内定をいただいた中で最終的にニジボックスを選んだ決め手は、やはりリクルートの誰もが知る大きなサービスで、自分の意見を反映させながら上流工程にチャレンジしてみたいという思いが強かったからです。

岩崎:私は前職でプロジェクトマネージャーを兼務した経験が大きいです。要件定義や各所との調整業務に面白さを感じ「自分に合っているかもしれない」と思っていました。ただ当時は開発業務との兼務だったので、どちらも中途半端になってしまうもどかしさもありました。そこでディレクション業務一本で自分の力を試してみたいと思ったのが、開発ディレクターを選んだ直接のきっかけです。

綿引:なるほど、ありがとうございます。今日のディスカッションを振り返ると、エンジニアとしてキャリアを歩まれている方のネクストキャリアの選択肢として、ニジボックスの開発ディレクターというポジションは非常に魅力的だとあらためて思いました。もちろん技術を突き詰めていくキャリアも素晴らしいです。しかし、これまで培ってきたエンジニアリングの経験を生かして、よりプロダクトの本質的な課題解決に踏み込んでいく。それは難しさもありますが、本当にチャレンジングな仕事です。技術的なバックグラウンドを過去の経験にすることなく、事業と開発の架け橋となりユーザーにより高い価値を届けるための武器として生かしていきたい方には最適な選択となるのではないかと感じました。

あらためて本日はありがとうございました。

長谷川・岩崎:ありがとうございました。

ここまでお読みいただいてありがとうございました!

3名のディレクターによるトークイベント、いかがでしたか?エンジニアから開発ディレクター(PdM)へのキャリアチェンジについて、具体的な業務内容から仕事の醍醐味までイメージをつかんでいただけたのではないでしょうか。

単に要件を実現するだけでなく常に「なぜ?」を問い、自らの意見でプロダクトを動かしていく手応えや大規模プロダクト開発の壁をチームで乗り越えた経験談からは、この仕事ならではのやりがいが感じられました。またエンジニアとしての経験は事業と開発の架け橋となる上で大きな「武器」になる、とあらためて思いました。

/assets/images/9066581/original/df3a1e3b-5b72-4338-8ae7-d2c9c809ccce?1681354803)

/assets/images/943930/original/0c295f52-de9d-429c-b61a-9aac911e3ab9?1552026332)

/assets/images/18384034/original/xVrxaoW?1719543641)