【前編】ドコドア代表本間の人生を振り返る。ー弊社代表はやんちゃ坊主でしたー | 社員インタビュー

ドコドアの代表として社員を引っ張り続ける本間さん。オフの時に少しずつ明らかになるその半生。社員も全容を知らない本間が歩んできた人生とは、一体どんなものなのでしょうか?今回から2回にわたって、弊社...

https://www.wantedly.com/companies/docodoor/post_articles/493613

前回から2回にわたって、弊社代表本間の人生をインタビューを通してエッセイ風に振り返ります。後編である今回は主に社会人時代についてです。

▼まだ前編を読んでない方はこちらから!

では早速後編スタートです!

大学を中退した私は、スポーツ新聞の求人欄を頼りに職探しを始めました。第一次ITバブルが始まっていた頃に飲食店の開業を目指したり、そもそもスポーツ新聞の求人欄で職探しをするなど、地方に住まう若者はとても情弱だったのです。これが、職を転々とする長い旅の始まりです。詳細を話すとドン引きされるので、大部分は割愛します(笑)。

とはいえ、アングラの世界では、私のような出自がしっかりして、盗みも働かないような(笑)真面目な性格の者は珍しく、どこに行っても重宝されました。二十歳そこそこの若造が、店長やマネージャーに抜擢され、年上の部下を束ねる日々。月収はすぐに100万円を超えて、同年代の中ではかなり稼いでいた方だと思います。

しかし、当然その裏には代償がありました。休みはゼロ。基本は12時間勤務、勤務後はさらに12時間、オーナーの“ありがたい話”を聞くこともあり、今では考えられないような働き方をしていました。36時間連勤は当たり前。60時間連勤すら経験したこともあり、成人式にも出られませんでした。

そんな過酷な環境でも努力を続けた結果、23歳の時に、新潟県三条市・本寺小路の繁華街でレストランバーを開業することができました。しかし、目的が「開業そのもの」になってしまっていたため、経営はうまくいきませんでした。多店舗展開の提案などもありましたが、出資を受けることもできず、そもそもノウハウのない素人は、1年ほどで事業を手放すことに。借金はありませんでしたが、数十万円程度の譲渡金を手にし、再び東京へ。

振り返れば、この時期はまさに「なぜあの時、ああしておかなかったのか」の連続でした。ちょうど第一次ITバブルの真っ只中。大学を中退した自分でも、IT業界に身を投じていれば未来は変わっていたかもしれません。それなのに私は、スポーツ新聞でアングラな仕事を探し、飲食業に飛び込んでいたのです。

環境や出会いの影響をそのまま受け、深く考えることもなく、目先の「楽しそうなこと」ばかりを選んでいた。そしてそれを他責とする。それが、この頃の私でした。

けれど、この時期にも一筋の希望がありました。妻との出会いです。混沌とした毎日の中で、唯一の救い。どんなに迷走していても、この出会いだけは、私の人生にとって確かな光だったと信じています。

東京に戻ってからも、知人を頼りながら、いわゆる“ろくでもない仕事”を転々としていました。そんな中、27歳で結婚。翌年には長男が、さらに2年後には長女が生まれ、ようやく私の人生に「責任」という軸が生まれました。

この頃、ようやく“まともな仕事”に就くことができました。前職となる広告代理店です。大手ではありませんでしたが、私にとっては初めてのちゃんとした就職先でした。

配属されたのは、大手流通企業が展開する新業態ショッピングセンターの広告ディレクション業務。2007年、群馬県に1号店がオープンし、続けて新潟県にも出店。私は長岡市のモールに常駐するディレクターとして、クライアントと机を並べて業務にあたりました。

仕事は多岐にわたり、契約外のクライアントサポートや、社内調整、外部業者のハンドリングなど、名刺の肩書きに収まらない役割を担うことも多々ありました。社内では人質と呼ばれることもあったようです(笑)。クライアントからの信頼を得て、業務の標準化を進めるなど、実績を積み重ねるうちに、ディレクターチームを任されるようになります。

新たにオープンする山梨・埼玉・岐阜・愛知の店舗には泊まり込みで出向き、ディレクターの育成や“人質の心得”を教えるという、後輩からしたら若干迷惑な(笑)指導役も務めました。やがて、現場を後任に引き継ぎ、モール全体の戦略構築や新店舗の広告戦略に関するプレゼンなど、より上流の業務にも関わるようになります。

振り返ると、この時期は「組織に属しながら、自分なりの価値をどう発揮するか」という実践を通して、ビジネスの基礎体力を養った期間でした。そして何より、「家族を守る」という強い動機が、働く原動力になっていたと思います。

広告代理店で経験を積み、ある程度は“無難にこなす”日々を送っていました。新潟オフィスの立ち上げや、新規事業の提案などにも取り組みましたが、組織内の政治に阻まれることも多く、次第に再び「起業」への思いが強まっていきます。この時に、県内企業と関わる機会が多く、ITが経営に活用されていないことに強い問題意識を感じていました。Webマーケティングはおろか、ホームページさえ持っていない企業が多くあったのです。そこで、「中小企業のIT戦略をサポートしたい」と考えるようになり、2011年に新潟を拠点としたドコドア株式会社を設立しました。

とはいえ、過去の失敗がある。今度は家族もいる。無謀な挑戦はできない。そう自分に言い聞かせながら、副業として1年間、地道に感触を確かめ続けました。

そして、2011年2月7日。広告代理事業を軸とした「ドコドア株式会社」を正式に設立しました。創業資金は銀行からの借入850万円。最初のオフィスは、トラックが通るたびに“地震か?”と思うほど揺れるような場所でした。

しかし、そのわずか1ヶ月後。2011年3月11日に東日本大震災が発生します。混乱の中で思い知ったのは、自分には相談できる相手も、頼れるネットワークも何もないという事実でした。そこで、同年6月、地域経済人の集まりである「燕三条青年会議所(JC)」に入会。これが後の経営に大きな影響を与えるきっかけとなります。体重にも大きな影響を与えるきっかけとなり、当時の体重73kgから8年後の卒業時には90kgと肥大するのでした...

設立初年度、仕事はまったくないのに、リクナビで新卒採用を始めました。今思えば無謀ですが、「地方 × ITベンチャー」の珍しさもあり、説明会には予想以上の応募がありました。瞬間的には、応募者数で県内トップに立ったこともあります。実績はゼロ。それでも「イメージの力」を初めて実感した瞬間でした。

仕事は少しずつ増え始めたものの、名刺やロゴなどの小さな案件が中心で、キャッシュフローは常に火の車。車で片道30分かけて4,900円の集金に行ったこともありました。

追い討ちをかけるように、売上の多くを支えていたコンサル契約が突然終了。設立から半年で、いきなり倒産の危機に直面します。銀行に追加融資を頼むも冷たくあしらわれ、やむなく親戚からの借入や自宅を担保にした追加融資でなんとか資金をつなぎました。

この時期に入社してくれたのが、今も会社を支えてくれている五十嵐さんをはじめとする初期メンバーです。あのタイミングで、何の保証もない会社に飛び込んでくれた皆には、今でも心から感謝しています。本当にありがとう。

当時、広告代理事業はジリ貧でしたが、時間だけはあった。その時間をすべて自己研鑽に充て、孫子、コトラー、ランチェスターといった戦略書から、心理学、営業、マーケティングなどの書籍を徹底的に読み漁りました。

そして、「何でも屋」だった広告代理店からの脱却を決意。当時注目されていた「セカンドライフ」と「WordPress」のどちらかに特化しようと考え、実際に両方を試してみた結果、Web事業の強みである「SEO」と相性の良いWordPressに照準を定めました。セカンドライフはエンド側の導入のハードルが高すぎると感じましたが、現在のVRにも同じような課題を感じています。

この「WordPress」と「SEO」の「選択と集中」から、ドコドアのWeb事業が本格的に動き出します。

さらに、業務効率化の一環としてGsuite(現在のGoogle Workspace)に加えてSkypeなども取り入れることとなります。

WordPressとSEOに特化したWeb事業が軌道に乗り始めた頃、オフィスも手狭になり、本社移転を決断しました。土地900坪、建坪200坪という規模の物件を購入し、大規模なリノベーションを実施。開放感のあるワークスペース、6色ハット思考法に基づいた多彩なMTGルーム、バーカウンターや、キッチンの設置によるランチの提供など、社員が誇りを持てる環境づくりを進めました。

本社移転を機に、取材依頼が増え、テレビCMや広告出稿など露出も加速。ブランディングの一環として改めて広告代理店の関連会社も設立し、社内教育にも力を入れはじめました。

その一つが、Compass Conference(CC)の導入です。四半期ごとにMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を再確認し、会社の進むべき方向性を全社員と共有する場を設けました。

この頃、次男と次女が誕生。年齢的にも体力が厳しくなり、長男・長女の手助けがなければ子育ては乗り切れなかったと思います。同時に、業務では営業も制作も経営企画も自分が見ていた状況から、徐々に「権限委譲」が進むきっかけにもなりました。

しかし、ここで新たな問題が浮上します。

社内チャットやSFA(Salesforce)の導入で効率化を図ったつもりが、コミュニケーションの齟齬やToDoの管理漏れが頻発。人は増えても、売上は伸びず、赤字が拡大。さらに深刻だったのは、現場が問題を“問題として認識していなかった”ことです。

この状況を打開すべく、私はあえて強権的なマイクロマネジメントを開始。現場からの不満を承知のうえで、再び細部まで目を光らせる体制に戻しました。

そんな中、リクルート出身の春日さんが入社。当時の標準化された営業フローから逸脱しながらも、彼の提案には明確なロジックと成果がありました。私は彼を営業リーダーに抜擢。それが、組織が再び息を吹き返すターニングポイントになります。

そして再びSFAを導入し、営業活動を“見える化”。Web事業の売上・利益はV字回復を果たし、組織改革も一気に進展しました。

そして、時を同じくして、コロナが世界を襲います。

世の中がパニックに包まれる中、当社ではすでにのGoogle Workspace、Zoom、Chatworkなどのリモート体制が整っていたこともあり、大きな混乱はありませんでした。が、資金繰りの不安はずっとつきまとっていました。

さらに追い打ちのように、コロナ禍で母が他界。兄も妹も医療従事者として東京におり、帰省が難しい中での葬儀。社内でもクラスターが発生し、大きな混乱に直面する場面もありました。

それでも、会社は前に進み続けました。2020年には3年ぶりの黒字化を達成。

この年、Saas事業にも本格参入。外部開発から自社開発に切り替え、2020年夏にはモバイルアプリ開発のSaaS事業をリリースしました。

苦しい中でも、手を止めず、歩みを止めず。仲間に恵まれたからこそ、会社は“逆境を成長の種”に変えていくことができました。

SaaSとして展開するapplimoの販売は、正直、最初は苦戦続きでした。そんな中、あるビジネスの大先輩との出会いが事業の転機となります。壁打ちを重ね、何度も事業内容をブラッシュアップ。その結果、権威あるピッチコンテストで審査員特別賞を受賞し、applimoの可能性に光が差し込みます。

この追い風を受けて、増資が一気に進みます。そのタイミングで面接に来たのが、公認会計士であり、スタートアップの上場支援などを行っていたハイスペックな安達さん。売上拡大が急務だった当時、普通なら営業人材を優先すべき局面。それでも、「今、必要なのは財務と戦略だ」と判断し、思い切って採用。結果として、資金調達や融資の体制が一気に安定し、私自身も経営に集中できるようになりました。

安達さんは、私より一回り以上若いにもかかわらず、経営者としての視点も鋭く、私が見落としがちな視点から率直に助言をくれる存在です。その影響もあり、「マイクロマネジメント経営」から、「マクロマネジメント経営」へと徐々に舵を切っていきます。

そして春日さんをCOOに、安達さんをCFOとして、会社の中枢を担う体制が整いました。さらに、有井さんを初めての人事担当として迎え入れ、組織課題の抽出や退職率の改善も加速度的に進行。このインタビュー記事も、そんな改革の成果の一つです。

JCでは理事長職を終えて、2019年に卒業しました。卒業してからは夜の会食が大幅に減って早めに帰宅するのですが、家庭では「いつも居ない人がいる...」という気まずい雰囲気に。定年後に煙たがられるお父さんのアレです。ちょうどそのとき、資金調達で東京出張が多く、オリンピックでホテルの予約が難しくなっていたこともあり、東京でプチ単身赴任を検討します。当然、家族は大賛成(笑)金帰月来で政治家みたいな生活を送っていました。

これらのストレスもあって、5年ぶりの健康診断では「γ-GTRが150超え...」、「脇腹骨折」、「右足の肉離れ」で松葉杖生活。最後は「脳溢血」で死ぬ直前まで逝きました。

ただし、Salesforceやfreeeの活用によってPL(損益計算書)やBS(貸借対照表)が正しく共有され、営業や開発の月報がフォーマット化されたことによって、ようやく私は「現場の指揮」から、新規事業開発や資本業務提携などの「未来の構想」へと、役割を移すことができるようになっていきました。

そんな中で直面したのが、資金調達の問題でした。

サブスクリプションモデルの低迷により、SaaS事業全体の評価が市場で低下し、追加の資金調達が困難になっていたのです。売上自体は伸びていたものの、それ以上に開発コストが重くのしかかり、次第に経営を圧迫するまでになっていました。

一方でSaaS事業から派生した受託型のApp開発事業は好調でした。この状況を踏まえ、最終的にSaaS事業はラクスルグループに売却する決断をしました。

この頃からM&Aに関する打診をいただくことが増え、最初は話を聞くだけでしたが、人手不足が続く中、受託開発会社としての市場評価や、何より社員一人ひとりが高く評価されていることに喜びを覚え、自信と手応え感じていました。そして、成長ドライブであったSaaS事業を手放した今、次のステージへ進むべく、エアトリグループの中核企業であるハイブリッドテクノロジーズ株式会社とのM&Aを決断しました。このシナジーによって、さらなる成長を続けていきます。

Web事業では、さらなる効率化と価格最適化を追求していきます。

現在、Web制作市場の中でも開発に特化した「インタラクティブ領域」は約2,000億円規模ですが、すでに縮小傾向にあります。ローコストサービスが急増する中、中価格帯のサービスは淘汰されつつあります。

こうした中、私たちは「高品質 × 低価格」を実現する新たなWebサービスの開発に取り組んでいます。自社の資産である「Design Storage(DS)」のノウハウを活用し、WordPressテーマとしてパッケージ化。ディレクション不要の完成形サービスとして、社外への提供も視野に入れています。

App開発事業では、Flutterを用いた受託開発を強化。SaaS事業で培った開発ノウハウを活かしながら、市場のニーズに即したサービスを展開していきます。さらに自社独自のCMSである「FDS(Flutter Design Storage)」の開発や、「Flutter Flow」を活用したプロダクト開発にも注力し、「高品質・中価格帯」のニーズにも応えていく方針です。

また、両事業にまたがる形で、Webマーケティングを起点としたCRM・MAツール、MEO対策、さらにはそのコンサルティングまでを含めたアップセル/クロスセル体制を構築中。クライアントの成果に直結する「本質的な提案」ができるチームづくりを進めています。

そして今後は、AIを駆使した業務効率化によって、社内の生産性を最大限に引き上げると同時に、そのノウハウをサービス化し、クライアントへも提供できる体制を整えていきます。

ここまで歩んできた道を振り返ると、いつも大きな転機には「人との出会い」がありました。 過去の失敗も、寄り道も、すべてが今の自分をつくる土台。どんな時も支えてくれた仲間や家族には、心から感謝しています。

高級な料理でも、一人で食べたら味気ないもの。でも、たとえどんな質素な食事でも、大切な人と分かち合えば、何倍も美味しく感じられます。

仕事も同じで、「誰と働くか」で、人生の景色は大きく変わります。

「どこで働くか」「何を仕事にするか」も、もちろん大切です。でも、それ以上に「誰と働くか」を大切にしていきたいと思っています。

これからもドコドアは、“人”を軸に、私たちのミッションである「良質なものが正しく評価される社会づくり」の実現に向けて、地方から世界へ挑戦を続けていきます。

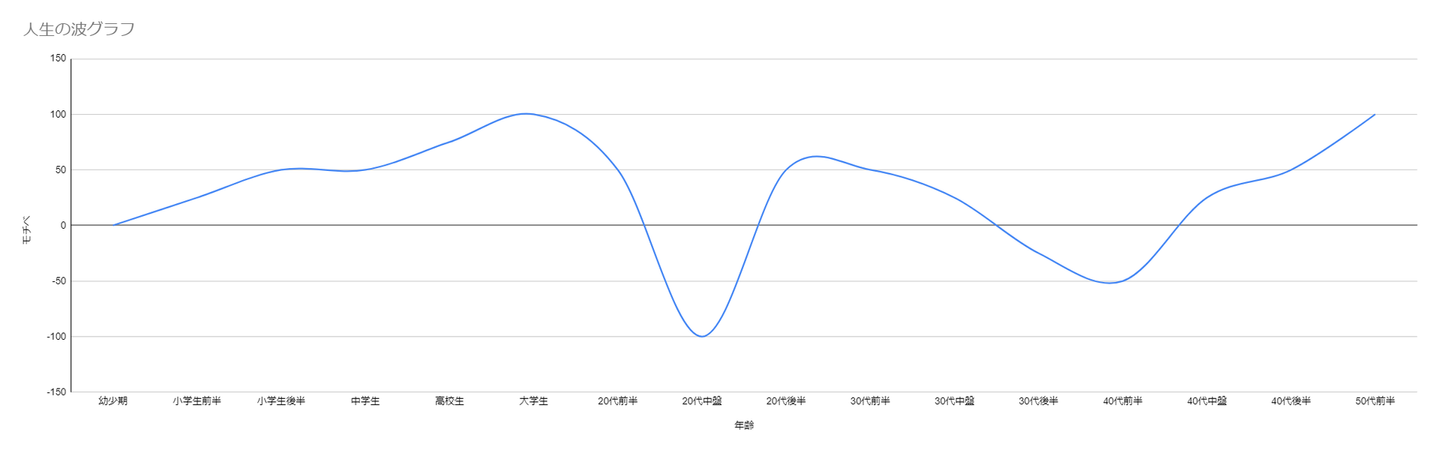

▼人生の波グラフも書いてみてもらいました!(20代がかなりどん底ですね・・・)

様々な苦難を乗り越えてきた代表と素敵な仲間たちがいるドコドアです!ご興味を持っていただけた方は、是非お気軽に「話を聞きに行きたい」を!!