こんにちは!

マーケティング担当の濱岸と申します。

金融での個人・法人セールス、ITベンチャーでのSaaS営業、5~10名規模のマネジメントを経て「Tobe-Ru」に入社しました。マーケターとしての実務はここが初めてです。だからこそ、この1年で自分に何が起きたのかを、背伸びせずに書いてみます。20代後半で「もっと成長したいけれど、どんな環境が合うのか分からない」と感じている方の参考になればうれしいです。

私にとっての「成長」

私にとって成長は、思い描く理想像に少しずつ近づくことと、課題を一つずつ減らしていくことの積み重ねです。大きなジャンプではなく、小さな前進が続く状態。その実感があると、人は自然と前を向ける―そのように感じています。

入社1年で直面した課題

最初に揺れたのは「報・連・相」と「自走の設計」でした。

リモートでは、意思決定の経緯まで“見える化”しないと伝わりません。入社当初の私は、良かれと思って打ち手を急ぎ、場当たり的になりがちで、共有も十分ではありませんでした。自由度の高い環境は長所も短所も際立ちます。

そんな私に、代表の戸澤が1on1で率直にフィードバックをくれました。耳が痛い指摘も多かったのですが、弱みをきちんと教えてもらえる環境は貴重で、「変わろう」と素直に思えた出来事でした。

どう乗り越え、どう変わったか

まず、意思決定の型を作りました。

目的 → 仮説 → 打ち手 → 計測 → 次アクション をワンセットで、こまめに共有週次で「やったこと」より学びを中心に言語化

朝のルーティンを固定(6:00起床→6kmウォーキング→始業)。通勤がない分、習慣で精度を担保

次に、社外インプットを増やしました。

セミナー参加、交流会での壁打ち、書籍からの学びを継続し、得た知見は社内チャットの自分チャンネルで発信。自分の学びを会社の資産にしたい―そう思い「発信まで」を仕事に含めるようにしました。

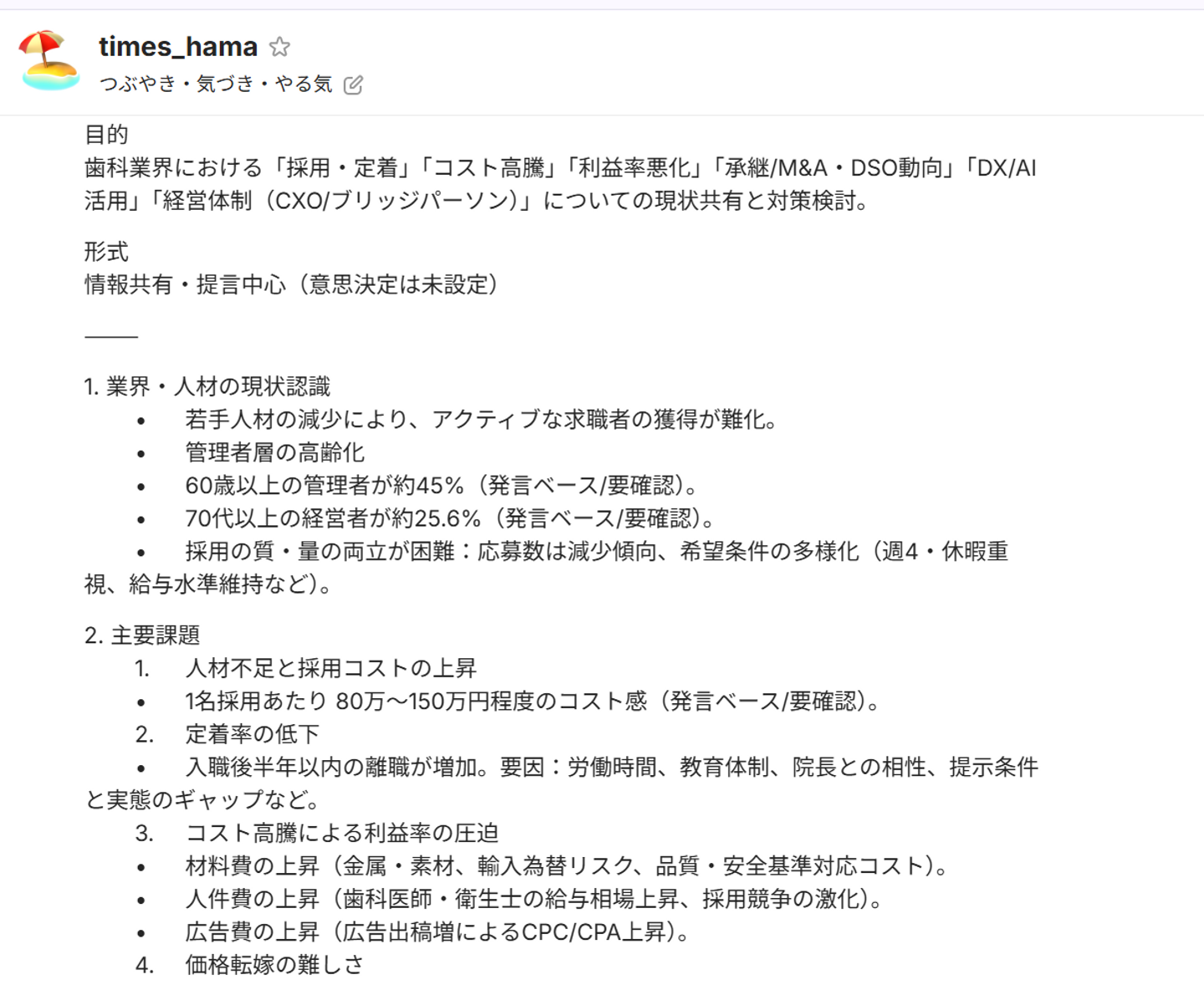

▼発信例

成長できた“理由”―人事評価制度という土台

この1年で変化できた背景には、Tobe-Ruの人事評価制度が大きくあります。

当社には「ワーキングプロミス」という行動指針があり、3か月に一度、自分の評価と代表の評価を並べて振り返ります。項目は、挑戦心/機会・出会い/信念/永続・熱中/気づき/最新・更新の6つ。

毎四半期のフィードバックで「今回はどこができたか/足りなかったか」を落ち着いて見直せるため、成長の軸がぶれません。指針が“あるだけ”で運用されない会社も経験してきましたが、ここは回す仕組みが生きていると感じます。

さらに360度評価も導入されています。最初は正直つらく、欠点ばかりに目が行きました。いまは「現状把握のための鏡」として受け止めています。最初は最低点でもいいと腹を括ると、次にやることが明確になり、むしろ心が軽くなりました。評価は怖がる対象ではなく、次の一手を決める材料だと学びました。

具体的に伸びたこと

スキル面

課題定義と仮説構築のスピードが上がり、打ち手が鎖のようにつながるように

クリエイティブ/広告運用/イベント施策など隣接領域のキャッチアップ力が向上

言葉の設計(コピー、トーン&マナー)でプロダクト思想との一貫性を意識

代表との距離が近く、経営の視点を施策に反映できるように

マインド面

会社の思いや提供価値を施策に落とし込む姿勢が定着

「自分が正しい」より「組織が強くなる」を優先

成果は“個人の武勇伝”ではなく、再現できる仕組みで残す

(「代えの利かない自分」への憧れは、言語化不足の裏返しでした)

いま、自分に合う会社を探しているあなたへ

少しだけ提案です。抽象的で大丈夫なので、次の3つを言語化してみてはいかがでしょうか?

1)5年後、どうなっていたいか(理想像)

2)そのために、何が足りないか(苦手の正体)

3)受け身をやめるために、明日から変える一つの行動は何か

環境はきっかけに過ぎませんが、Tobe-Ruは自分で自分を鍛える環境になり得ると感じています。自由度が高い分、弱さも強さも増幅します。ただ、ワーキングプロミスと360度評価という土台が、進む方向を何度でも正してくれる。

まだまだ道半ばですが、同じように「これからもっと頑張りたい」と思う方とは、お話ししてみたいです。お互いのやり方を持ち寄って、一歩ずつ前に進めたらうれしいです。