Fracta Leapの主要部門であるEPC Divisionは、水資源の課題解決のために、産業分野の水処理プラントの設計・調達・工事(EPC)向けソリューション開発を行っている事業部。現在は14人の社員とおよそ50名弱のパートナーからなるチーム(2024年12月時点)でソリューションの開発・PoC・実装と、 さらに新たな事業開発に取り組んでいます。EPC Divisionを率いる村井真也Chief Product Officerに、事業のこれまでと今を聞きました。

プロフィール

村井 真也

EPC Div.

Chief Product Officer

パラマウントベッドでセンサー研究開発・新規事業立上げ、リクルートでデジタル × ヘルスケアの研究開発に従事した後に、Fracta Leapの立上げメンバーとして参画。水処理プラントの設計・調達・工事(EPC)向けソリューション開発と、新規事業開発を行っているEPC Divisionをリード。

目次

水処理プラントのコア「基本設計」の自動化に挑む

アプリ間の連携を見据えた開発体制

水処理の国内最大手から信頼を得るまで

新規事業開発「次世代EPC」が始動

大きな変革にワクワクする組織

水処理プラントのコア「基本設計」の自動化に挑む

大量の工業用水を使用する産業界。特に今、脚光を浴びている半導体産業では、製造工程で大量の水を必要とし、水処理のニーズも高まっています。まず、ちょっとわかりにくい産業界の水事情から、村井CPOに聞きました。

村井:

「工場は、大量の工業用水を引いて使用します。生活用水より安く調達できますが、純度は低く、使える水質にする水処理の必要が生まれます。たとえば富士山の近くではバナジウムが多く、それを除去する必要があるなど、地域によっても質は様々。さらに工場で生産する製品によって要求される水質は異なるので、水を処理する装置の種類や数、繋げ方も変わります。敷地の傾斜や形状を考慮し、“流れる”という水の特性を活かしながら、配置や配管を考える必要もあり、水処理プラントの設計は複雑なオーダーメイドになります。できる企業は限られていて、しかも多くの設計ノウハウが経験豊富なエンジニアの頭の中だけにある状況。この暗黙知をデジタルで再構築することで、設計期間を短縮し、熟練者でなくても設計できるようにすることが、私たちが目指している『設計自動化』です。設計作業の工数は約6割を削減できる見通しを持っています」。

“水処理”と一言でまとめられるプロセスはとても複雑で、そのプラント設計は知的財産の塊とも言えるもの。その難解な知の解明に挑み、デジタルで効率や再現性を高めること。EPC Divisionメンバーの挑戦はそこにありました。

※水処理プラントとは?

自然界の水を使用目的に合った水質に変えたり、使用後の排水に含まれる有害物質を取り除いたりと、水に様々な処理を行なう設備のこと

アプリ間の連携を見据えた開発体制

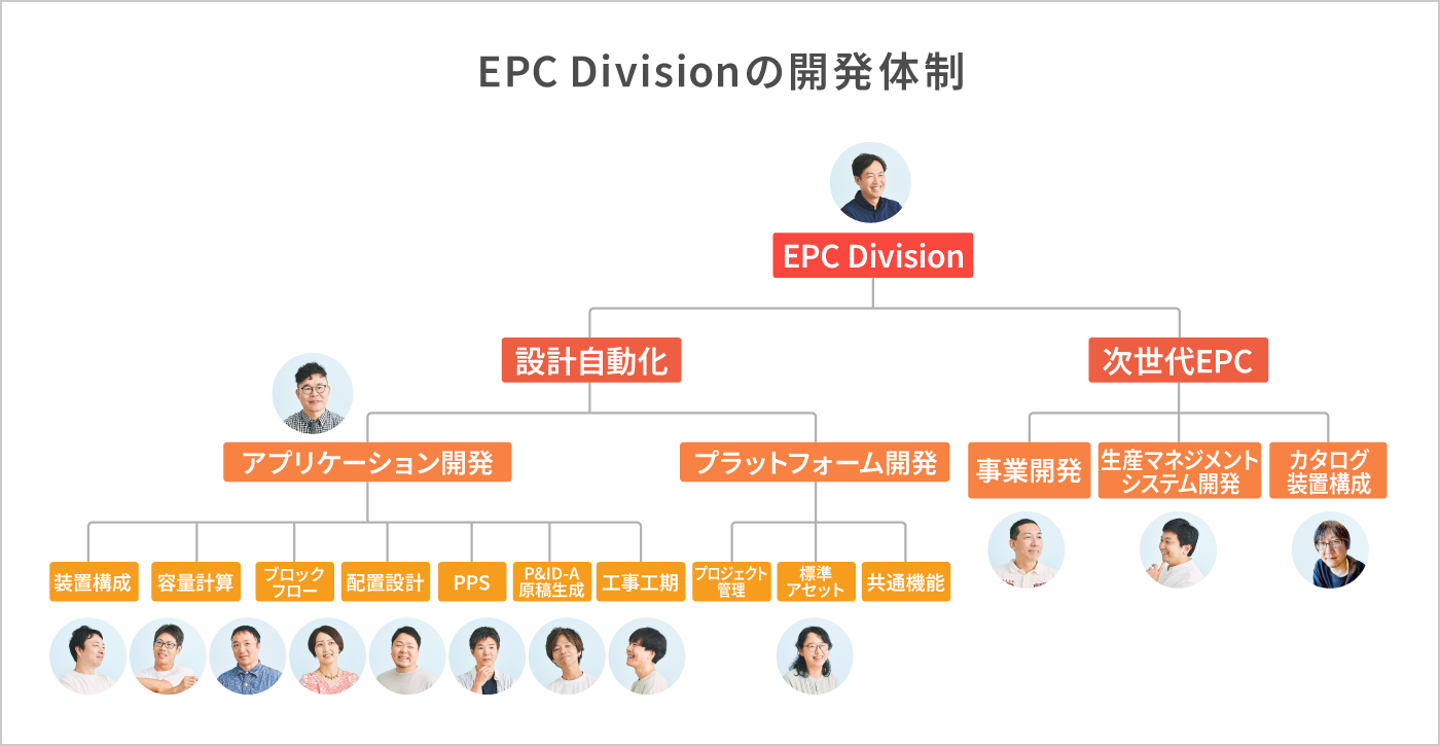

どのようなチームで「設計自動化」を実現しようとしているのか。次に開発体制について聞きました。

村井:

「基本設計を分解したプロセスごとに、『装置構成』『容量計算』『ブロックフロー』『配置設計』などの7つのアプリケーションを開発しています。このアプリケーションごとにワーキンググループがあって、それらを連携するワーキングも含めると8つのワーキングがあります。さらに横のつながりをスムーズにするための『プラットフォーム開発』を行うチームもあって、横に長い組織なのが特徴です」。

これだけの数のアプリケーションを、横の連携も図りながら開発しているのは、この規模のスタートアップではあまりないこと。さらに各ワーキングには、パートナー企業である水処理大手・栗田工業で各設計プロセスを担当してきた技術者が参画。彼らが多くの経験を通じて蓄積している知をFracta Leapメンバーがヒアリングによって引き出し、アプリケーションやアルゴリズムに落としていきます。

村井:

「デジタルに落とすには明確に定義しなければいけないわけですが、人間が行っている判断は明確な定義が難しいもの。リモートだけでなく、1〜2週間に1回はオフィスで顔を合わせて議論をしながら一緒に考える打ち合わせが行われています」。

水処理の国内最大手から信頼を得るまで

水処理の国内最大手である栗田工業との連携は、2020年1月にスタートしています。今でこそ確立してきた信頼関係も、当初は全くなかったと村井CPOは言います。

村井:

「水処理を長年やってきた方から見れば『きみたちで本当に大丈夫なのか』と思われるのは当然です。ただ、それは徐々に変えていくことができました。しつこいと思われそうなほど質問して水処理を学びながら、あるべき形をデジタルの側から考え抜いて提言する。私たちがそうするうちに、水処理に真剣に向き合う人間たちだと感じてもらえるようになったのだと思います」。

「委託・受託の関係ではなく、あくまでもフラットな開発パートナーであることも、私たちが大事にしてきたところ。栗田工業、Fracta Leapのそれぞれが実現したいことを持ち、協働する関係です」。

2022年秋に、一つのアプリケーションを単体でリリースした頃から、開発スピードも栗田工業との協働も加速。3つのアプリケーションを連携したプロダクトを開発すると、栗田工業の手掛ける複数の実案件での検証が行われるなど、いよいよ実証段階へ進むプロダクトも出てきています。開発中のアプリケーション全体が実際の案件で利用可能になる見込みは2025年。水処理プラントづくりを大きく変えるときを目指し、メンバーの努力は続きます。

新規事業開発「次世代EPC」が始動

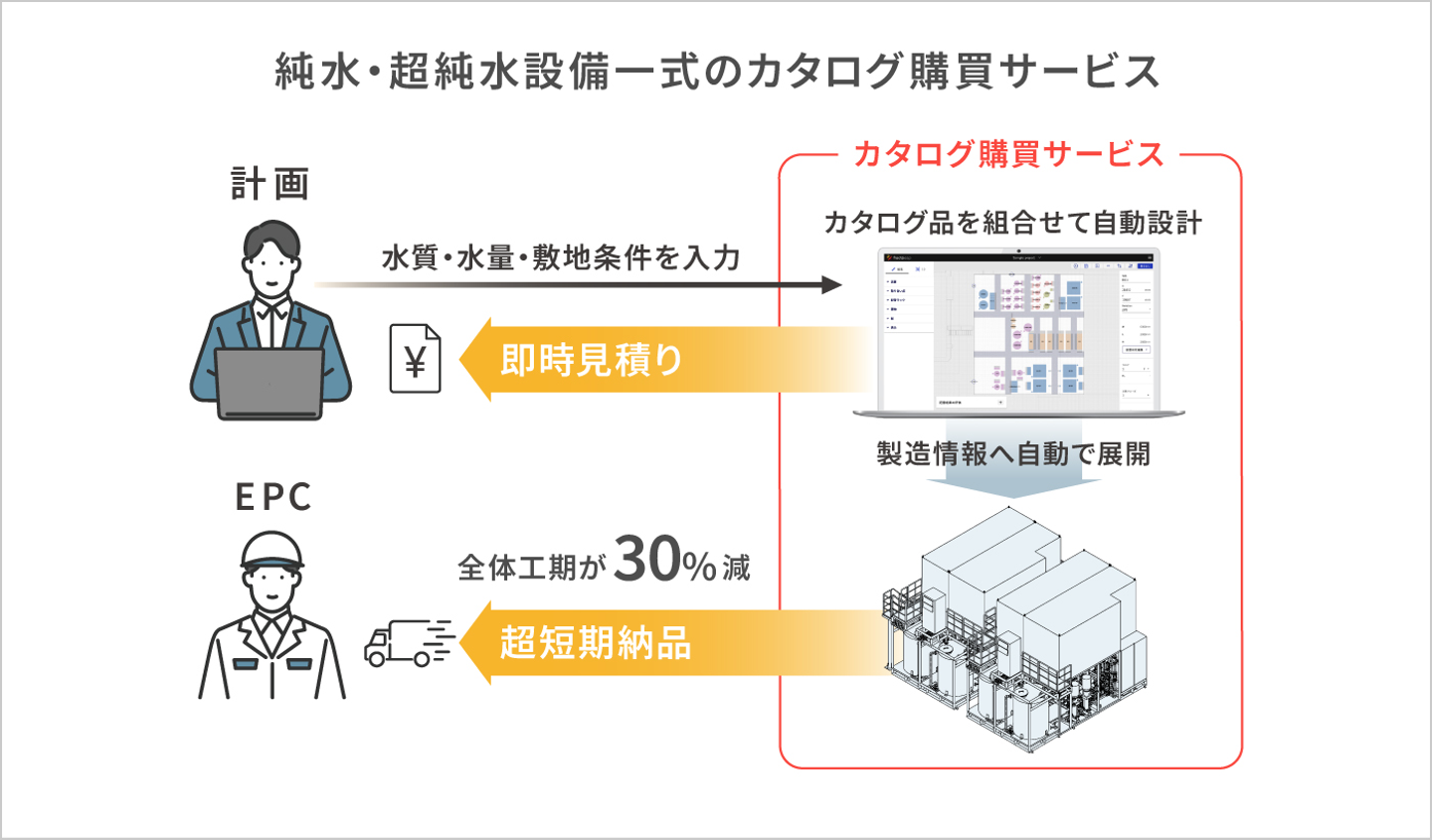

設計自動化の開発と並行して、EPC Divisionではもう一つの事業開発が少数精鋭で始まっていました。村井CPOが「次世代EPC」と呼ぶその構想とは、どのようなものなのでしょうか。

村井:

「設計自動化がフルオーダーメイドの水処理プラント設計をサポートするものであるのに対して、検討を始めている『次世代EPC』は、レディメイドのEPCです。今後7年で2倍になると言われている電子産業の水処理プラントニーズに応えていくには、すべてをフルオーダーメイドで応えるのではなく、レディメイドの設備をカタログ購買できる仕組みが必要になると私たちは見込んでいます。複数の装置を並べてつないだ水処理プラント一式をレディメイドで提供するという考え方と、私たちの設計自動化技術を活用してシミュレーションや配置を支援するという考え方で、プロトタイプをつくっての検証や、生産・販売の仕組みづくりを進めています」。

EPC Divisionの提供するソリューションが、水処理プラントの設計支援だけでなく、プラントを現場に届けることにも踏み込もうとしています。

大きな変革にワクワクする組織

今までにないプロダクト開発に挑むEPC Division。人数も増えつつある組織のマネジメントで、村井CPOが大切にしていることを聞きました。

村井:

「一つのアプリケーションで完結しないので、横で話すことが本当に多いことが特徴。横の繋がりを意識的に大事にしてくれているメンバーが多いと思います。PdM、アルゴリズムエンジニア、ソフトウェアエンジニア、CADエンジニアたちが、担当も職種も問わず、7〜8人でミーティングしている光景がよく見られる。メンバーの多くが、デジタル技術としておもしろいというレベル感ではなく、水資源の問題やプロダクトが社会に与える影響の大きさを理解して、この仕事はすごくおもしろいと思ってくれている。これは大事にし続けたいこと。産業に非連続な変革をもたらして、多くの人に驚きをもたらす。このワクワクに共感してもらえたらと思っています」。

エンターテイナーのように働くことをモットーとする村井CPOは、プレゼンテーションやミーティングでもユーモアを交えながら情熱を伝えてくれます。対話し繋がりながら前進し続けているEPC Division。大きな変革にリーチするときが着実に近づいています。

※ 記載内容は2024年12月時点のものです

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/20194271/original/c9ed5cec-3cda-4e6b-adfd-74760dd65e4d?1755157288)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)