「同じコーヒー豆を、同じ手順で淹れているはずなのに、なぜだかあの人のコーヒーはホッとする」そんな経験をしたことはないでしょうか。そういう瞬間にこそ、バリスタの感性が宿っているのかもしれません。私たちが美味しいコーヒーに求めているものは、舌の上の感覚だけでは語り切れないのかも……美味しさと安心感、ヒトとモノとちょっとした出来事が重なる、そんなとき一杯のコーヒーは、深く染み入ってくる気がするのです。

ブルーボトルコーヒーの日本進出直後から長年働き、デンマークの名店La Cabraを経て、2024年にKurasuへジョインしたRina (本名:Tamura Rina)は、ホッとしてもらえる「優しさ」が感じられる美味しい一杯を大切にしてきたといいます。

国内外のコーヒーカルチャーをまたぎながらキャリアを築いてきたRina。その道のりは「好き」を貫きながらも、「好き」を手仕事にする現実と向き合い、「優しさ」「成長」「暮らし」のバランスを問い続けてきた日々でした。今回は、それらのバランスをどう維持してきたのかも伺いつつ、Rinaのキャリアストーリーを追いかけてみようと思います。

留学中、看板のない店で飲んだ一杯が、コーヒーの道をひらいた

ーーRinaさんがコーヒー業界を志すようになったきっかけは?

実は、最初はコーヒーではなく、デザインの仕事をしたいと思っていたんです。大学では英語を学んでいたんですが、学生の頃に一度休学して、サンフランシスコに留学しました。当時は、まさかバリスタになろうなんて考えてもいなくて。ただ、留学費用を貯めるため、タリーズコーヒーでアルバイトをしていた時に、ハンドドリップで試飲を配っていたことがあって。ブラックコーヒーは飲めなかったはずなのに、ハンドドリップした一杯が、なぜか美味しかったんですよね。「あれ、深煎りのコーヒーって、淹れたてだとこんなに美味しいんだ」って驚いたのを覚えています。

その頃、当時の副店長さんがくれた雑誌があって。2012年に刊行されたBRUTUSの『おいしいコーヒーの進化論』だったと思います。

ーー懐かしいですね!2012年か……

LAやサンフランシスコのコーヒーショップがたくさん紹介されていて、その世界観にすごく惹かれて。あの頃の私は、雑誌に載っている広告をつくれるような、そういうデザイナーになりたいと思っていました。フォントにこだわったり、ビジュアルに物語を宿したり。だから、デザインを学ぶために、現地のカレッジでシルクスクリーンや活版印刷の授業を受けることにしたんです。めちゃくちゃ楽しかったですね。

(写真:本店で飲んで感動した、エルサルバドルのコーヒー)

それから自然と、BRUTUSに載っていたお店を巡るようになって。その中で、ブルーボトルの本店に足を運んだんです。まだ日本に上陸する前でした。行ってみると、青いボトルのマークが描かれただけの、看板もない小さな店舗に、なぜか人がずらっと並んでいて。エルサルバドルのコーヒーを飲んだんですけど……あの味はいまでも鮮明に覚えています。本当に美味しくて、「コーヒーって、こんなに記憶に残るものなんだ」って思いました。

1年の留学を終えて帰国し、復学したあとの就職活動では、正直すごく悩んでいて。ちょうどそのタイミングで、2015年にブルーボトルの1号店が清澄白河にできるって知って。「バリスタ経験もないし、たぶん無理だろうな」と思いつつ、それでも受けてみることにしました。

ーー結果として、そこがRinaさんの一つの原体験になったんですね。やっぱり、現地での体験が大きかったですか?

そうですね。当時、日本で感じたかった空気が、ブルーボトルにはあったんです。あの空間に、もう一度触れてみたかった。それに、自分の中でデザインへの熱が少しずつ変わってきていた時期でもあって。「好き」と「仕事」は必ずしも一致しないとか、デザインをする中で「アイデアを出すことって、思っていた以上に難しいな」とか、「視点が違うな」とか……。そういう悩みが積み重なっていたからこそ、「これを続けるのが意地なのか、志なのか」と考えた末に、一度、デザインは手放す選択をしたんです。

それでも、「きっとこれは、どこかで役に立つ」と信じていたし、なにより、コーヒーの世界にはどんどん惹かれていった。そう思わせてくれるくらい、コーヒーには不思議な魅力がありましたね。

ーーすごく共感します。

コーヒーを選んだ理由としてもう一つ、「人」っていう要素がありましたね。デザインは後からでも学べるかもしれないと思っていたのですが、コーヒーを淹れている「この人たち」とは今しか出会えないし、今しか働けないと思ったんですね。当時のブルーボトルのバリスタさんたちを見ると、そんなことを感じました。バリスタという職業の楽しさって、仲間という要素は一つあるのかなと。

とにかくコーヒーについては、突き詰めたい欲と、「今だな!」という瞬間が合致しましたね。

(写真:ジェームス・フリーマンと共に)

もともとブルーボトルという会社は、創業者のジェームス・フリーマンが自宅のガレージではじめたことが大きな事業になって、でも今も、その創業者の想いが受け継がれているんです。コーヒーにちゃんとフォーカスできる空間づくりをしていて、看板をシンプルにしているとか、エスプレッソを自負しているから、メニュー板にエスプレッソメニューを一番上に置くとか、そういう意志にもとづくデザインがとてもかっこいいと思ったんです。

「この人たちと働きたい」で決めたバリスタキャリア

ーーそれで、ブルーボトルへ入社されたんですか?

そうです。 やらない後悔よりやる後悔だと思って、「1号店の清澄白河店で働きたいです」と面接を受けたら、合格させてもらえたんです。後から採用の理由を聞いたら、愛を感じたというか、「やっぱり1号店を見た感動を知っている人に働いてほしい」という気持ちだったそうです。

ブルーボトルで6年というと、バリスタとしては長いと思われる方も多いかもしれませんが、自分の中ではあっという間に時間が過ぎていった感覚です。成長しながらも、長くいたいと思える会社でしたね。

(写真:ブルーボトル社内の勉強会で、トライアンギュレーションを行ったとき)

ーーその後、デンマークには、どういう理由で渡航することになるんですか?

ブルーボトルで働きながら、いろんな場所でコーヒーホッピングしていたのですが、当時、海外からのポップアップでデンマークのコーヒーブランド「La Cabra」が出店していて。そこで飲んだコーヒーは今も忘れない品種がSudan Lumeだったんですけど、「これがコーヒー?!」となりましたね。日本でもLa Cabraのサブスクリプションに登録できることを知り、そのまま登録。浅煎り攻めているなー、とか、当時の自分からしても面白いコーヒーが多くて。

(写真:La Cabraのポップアップ、オーナーさんとのツーショット等)

ずっと情報を追っていたら、オーナーさんが来るポップアップが東京で開催されるのを知りました。そこに行くとオーナーさんが私のことを覚えてくれていて、サブスクリプションをしていることも知ってくれていたんです。「いつでもデンマークおいでよ」と誘ってくれた、その距離感がすごく新鮮で、「デンマークって気になるな……」と思うようになりましたね。

私はそれまで、一人旅っていうのをしたことがなくて。デンマークという場所も知らないし、まず行ってみようと、休暇の制度を使い渡航しました。首都のコペンハーゲンから車で5時間ぐらい離れた場所にオーフス(Aarhus)という小さな田舎町があって、そこにLa Cabraがあるんです。実際にLa Cabraの本店を訪れた際は、お店のスタッフも「常連だね〜、ようこそ!」みたいなムードで迎え入れてくれました。

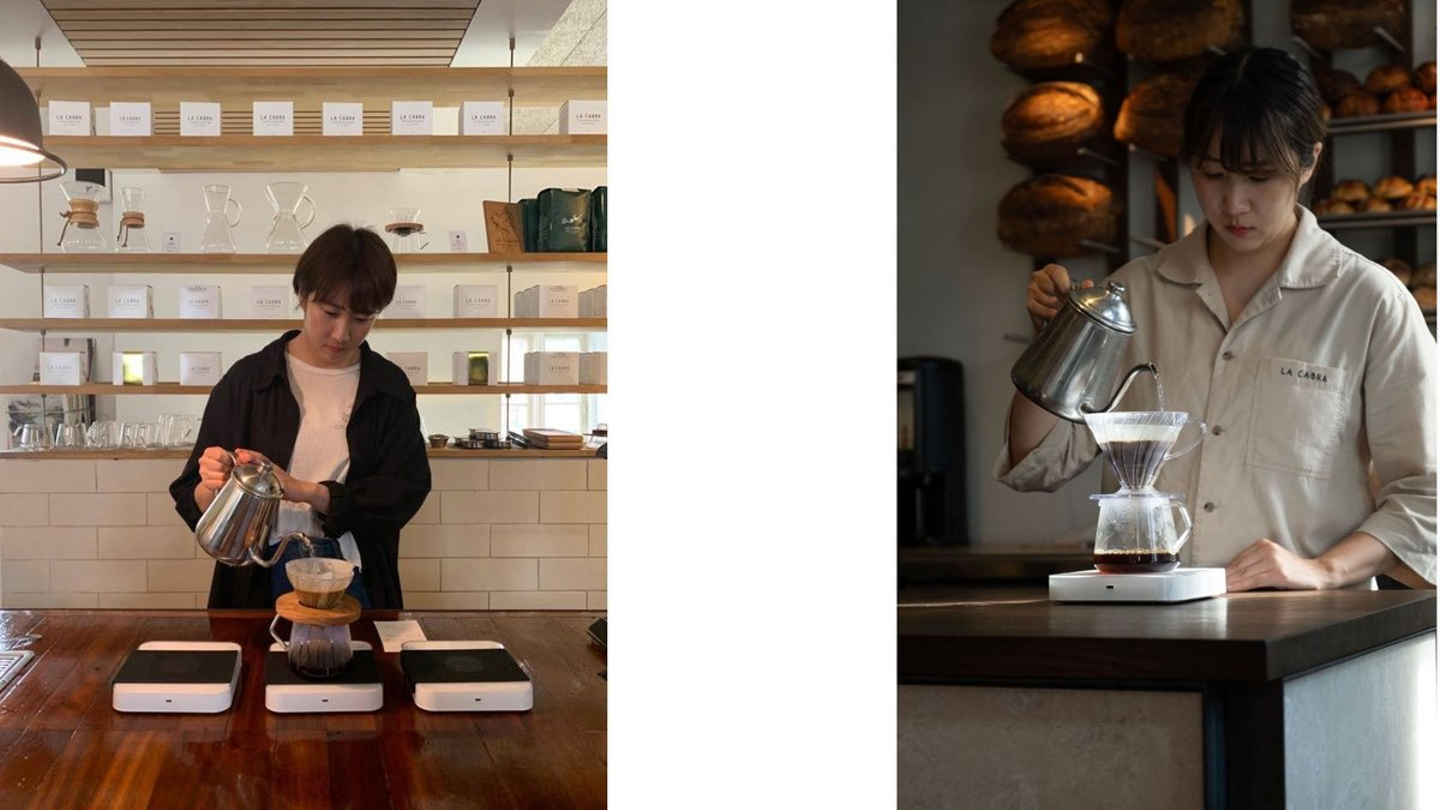

(写真左:旅の途中でLa Cabraで淹れたコーヒー)

(写真右:その後、ワーキングホリデー中に働いているときの様子)

La Cabraはすごくローカルに根ざしているお店なんです。コーヒーを飲んでいるみんなが幸せそうに見えて、「なんだこの世界は!」と純粋に感動しました。スマートフォンを見ている人がいないとか、レジにかかる時間が長くても誰も怒らないな、とか。その場で知り合ったバリスタさんが「このあと予定ないなら、一緒にワイン飲みにいこう」とカジュアルに街案内をしてくれたり。この人たちと一緒に働きたい、と心から思いました。

いざ帰国して、「デンマークに行こう!」と決めたタイミングで、自分のバリスタの腕に対する不安が湧き上がってきました。そこで、今はデンマークで通用する技術を身につける期間だと決めて、馬喰町にあるカフェ「abno」で働くことになったんです。デンマークのロースター「Coffee Collective」の豆を使用していて、デンマークへのワーホリ前のいい心構えになるかもしれないと。もともとコーヒーをやると決めたときに、ブルーボトルのやり方しか知らなかったということもあり、もう少し経験を積んで、コーヒーに対する創造性を磨きたいという気持ちもありました。

別のコーヒーショップで勤めることで、違う感覚を学べたのはよかったですね。味の取り方とか、エイジングのさせ方とか。これまでと全部異なったので、毎日「なぜ」という疑問と、「だからこうなるのか」という納得を繰り返しながら、考える幅を広げていけたと思います。

それで、いざ心構えもできて、渡航しようとするタイミングで新型コロナウイルスが流行。当時、年齢的にも二十代後半でワーキングホリデーの期限が迫っていたタイミングでもあり、焦る気持ちもありましたね。デンマークに行けないとなったときの、違う方向性も考えた方が良いのかな、とも悩みました。

回り道の先で出会った、コーヒー、人、そして異文化との共生

ーー新型コロナウイルスはいろいろな人に、立ち止まって考える時間を与えましたよね。

当時、ブルーボトルが群馬の白井屋カフェを出そうとするタイミングだったんです。関東や関西に出店したことはあっても、それ以外の県外に進出しようとしたことは初めてのことだったんです。コロナウイルスの影響もあると思うんですけど、東京での暮らしが疲れてきたというか、どこか生き急いでいる感じもして。ふと、忙しい日々を過ごした後の自分に何が残っているんだろうと、振り返ってみたら、何も思い出せなくて。

環境を変えることは大事だなと思い、県外に出てみようと決めて、希望を出したところ、群馬のオープニングメンバーとしてジョインできることに。この異動に伴って、リードバリスタとしてマネジメント側に回ることになり、人の成長を支えないといけないという立場になりました。もともとすごく苦手意識がある分野だったのですが、自分のキャリアのことを考え、前向きに挑戦したいと思いました。

当時のチームはビギナーが多く、自分もどうコミュニケーションを取るべきか悩みました。しかし、試行錯誤を繰り返す中で、マネジメントを苦手だと思っていた理由が「教えないといけない」という思い込みだったことに気づきました。そうではなく、「人の成長を支えて喜んで、並走する感覚」でいいんだなと。人を育てることの喜びみたいな、新しい気づきを得ました。

あと、当時、ブルーボトルの社内コンペティションがあって、受賞するとドリンクが商品化されるのですが、そこで提案したカクテルが受賞して。

ーーすごいですね!

「ジャスミン・カスカラ・イマージョン」という名前です!

そのあとは、ブルーボトルの社内ラテアート大会にも出ました。バリスタとして、味を取るスキルも重要だけど、魅せるスキルも重要だと思ったので。スワンのラテアートも好きですが、どちらかというと、リーフとかロゼッタといった繊細さの求められるものも好きなんです。ラテアート大会では、評価項目として絵のバランスとか、対称性といった部分が求められます。その点、スワンってかっこよく見えるけど、綺麗に描くのは難しくて、評価されにくいと言われて。だからこそスワンで勝負をして、3位になれたんです。

そういう経験を経て、自分なりの結果に対する納得感に満足して、ワーホリに行く決意ができましたね。

(写真:ラテアート大会で3位になったときに描いたスワン)

ーーーデンマークに渡航されて、1年間。帰国しようと決められた理由はありますか?

デンマークに行って、もちろん暮らしのペースもゆっくりで、長くいたいなという気持ちもありました。でも、コーヒーを極めるという意味では、そこにい続ける意義を見出せなくなったんです。

デンマークのワーキングホリデーでは半年間だけ働けるのですが、その短い期間でもヘッドバリスタを任せてくれたり、仲間にも恵まれて、きちんと評価してもらえた。その喜びが大きくて、そのとき、改めて「自分はコーヒーが好きなんだな」と気づかされました。

その上で、外の世界を見てはじめて、いい意味で「やっぱり私は日本人だな」と感じたんですよね。仕事に対して、成長を求めているところもあったりして。

デンマークはすごく自由で、それが魅力でもあったけれど、自分には「ある程度の不自由の中で自由を見出す」みたいなスタイルの方が、性に合っているのかもしれないと思いました。逆に、日本の「勤勉さ」は、海外では一つの強みとして評価される場面もあるな、とも感じました。

ーーLa Cabraで働かれていたときの環境や人間関係も、今の自分に影響していると思いますか。

そうですね。デンマーク人の気質なのか、意外と人見知りの人が多いんです。でも一度心を開くと、とことん深くなれる。一度一緒に飲みに行くだけで、すごく仲良くなれるような文化もあって。

当時仲が良かったヘッドバリスタのAdamは、今思えば、まさに絵に描いたような「海外のバリスタ」という感じでした。物事をはっきり言うし、態度の悪いお客様にはしっかり意見するタイプ。でもその潔さが私には新鮮に思えて、好きでした。

(写真:La Cabraでの仕事の一コマ)

Adamはもともと画家志望で、本格的に画家業に専念したいと思ったタイミングで、私を後任のヘッドバリスタに推してくれたんです。La Cabraでダイヤルイン(エスプレッソを提供するために味を調整する作業)をしたときに、「Rinaなら味を取る力がある」と認めてくれて、オーナーに「任せられる」と話してくれたようで。それもあり、味の「擦り合わせ」ができる力も、海外でやっていくうえでとても大事だと感じました。今も彼とは仲良くしていて、将来私が独立したら、彼にお店で個展をしてもらおうって約束しています。

そういえば、コーヒー以外のセカンドジョブを持つバリスタたちの姿も、文化の違いとして印象的でした。副業しているからプロフェッショナルではない、という話ではなくて、むしろ相乗効果につながっている。La Cabraでは、ほとんどのスタッフがセカンドジョブを持っていたんです。Adamのようにアーティストをしながらバリスタをしている人もいれば、弁護士の勉強をしながら働いている人もいて。実は、La Cabraのオーナーもアーティストで、音楽や絵に強いこだわりがあって。その感性が表れているお店の雰囲気も、私はすごく好きでしたね。

自由度の高さというか、バリスタとして次のステージに進んだり、セカンドジョブに本腰を入れたりするときなど、明るく「卒業する文化」みたいなものも含めて、すごく「海外らしさ」を実感しました。もちろん、その後に常連として通ってくれたり、コミュニティとしてつながりが続いていくのも素敵だと思います。

やわらかくて、でも太い。そんなチームを空気のように支えたい

ーー帰国後は、どういうきっかけでKurasuと出会いましたか?

最初は、地元に近い東京で求人を探していたのですが、働きたいと思えるお店がなかったんですよね。ブルーボトル6年、La Cabraでも働いていたこともあって、自分のバリスタとしてのスタイルというか、コーヒーとの関わり方というのは、ある程度、明確にできていて。

周囲のバリスタ仲間たちには、競技大会レベルで精密にコーヒーを抽出するような店舗も勧められたけれど、なんだか、今じゃないなという感覚がありました。

それで、東京に絞らず、とにかく「巡り合うための旅」に出てみようと思ったんです。住んでみたい場所から選んで、結果的に京都に行くことになりました。京都の雰囲気には、どこかデンマークに似ているところもあって。余白のある感覚、暮らしを大事にできる部分というか。それでいて「職人の街」でもある部分が、手仕事で生きていきたい私の肌に合う気がしました。

ーーKurasuに入った当初、どんな印象を持ちましたか?

Kurasuは、私にとってはLa Cabraとブルーボトルを合わせたような存在にも感じられました。組織としての枠組みはちゃんと作りながら、自由度も高くしようとしている。だからLa Cabraの次に、直感的に「ここで働きたい」と思ったのかもしれません。

自由度が高いこと、失敗ができる環境、挑戦ができること、チームで会社を動かしていけるというのは、Kurasuならではの大きな魅力だと思います。一人ひとりが個性を持っていて、やりがいを感じやすい職場です。

今は、組織図や役職に求められる技能など、これまで感覚的にしてきた部分を、言葉として明文化しようとしているタイミングでもあります。ルールというより、求める人物像を明確にしていくことで、みんなが同じ目線に立てる。いろんなチームが立ち上がっている今だからこそ、会社としても大きく成長しようとしていて、個人としてもバランスを取るために試行錯誤できるいい時期だと思います。

実は7月から夷川店のマネージャーになるので、チームメンバーと、一緒に頑張っていきたいと思っていますね。

ーーこういうマネージャーがいいな、みたいなマネージャー像ってありますか?

マネジメントって、難しいですよね! でも、一つ大事にしたいことを挙げるとしたら、現場から完全に離れてしまわず、一緒にカウンターに立つ機会を持つことは重要だなと。現場にいることで、お客様にも仲間にも寄り添えると思うんです。その際の「優しさ」は自分のテーマでもあって、生きていく上で大切にしている価値観です。

ーーその「優しさ」をどんな場面で意識的に活かしていきたいと考えていますか?

マネージャーとして、現場にいることで安心感を与えることは大事だと思っています。空気をやわらかくするというか。バリスタの理想像って、大会で優勝してスキルの高さを見せるようなイメージがあるかもしれませんが、私は、優しさと厳しさは両立できると思っていて、憧れるバリスタの方々も、そんなイメージなんです。らしさを持ちつつ、チームもお客様の空気も包み込める。そういう人物でいたいと思います。

実は「優しいね」と言われることは多いけれど、それが自分の短所なのかもしれないと悩むこともあります。優しすぎるんじゃないか、とか。優しさって、人を守る武器にもなるし、ときには毒にもなる。それを知っているからこそ、優しさを軸に置いていたいんです。「この人が淹れるコーヒーは全部優しい」と思われたい(笑)。ホッとしてもらいたいですね。

私の強みも弱みも「優しさ」だと思っているので、今後はしっかりと強みとして発揮していきたいです。

ーー優しさと厳しさ、両方を持つというのは簡単なことではないと思いますが、ご自身の中でどんなバランスを意識していますか。

ホスピタリティが、優しさにつながると思っていて。優しさは共感力でもある。共感するから、人より早く気づける。それは接客にも活きてくると思うんです。

味の擦り合わせもそれに似ていて、あらかじめある答えを合わせにいくというより、擦り合わせの中で答えが浮かび上がってくるような感覚。Kurasuには、いろんなバックグラウンドを持つ人が集まっているからこそ、それぞれの視点を交差させて、自分の中にも新しい気づきが生まれる。味のコメントひとつにしても、共感しようとすることが大事だと思っています。

バリスタって難しいけど、そこが面白いところでもあります。「この人に会いたい」と思ってもらえるような存在って、なぜそう思われるのかを考えると、個々のあり方が大事だなと。

個人店ではなくブランドとして、バリスタ一人ひとりが輝いている。そんなバリスタがKurasuのファンを生んでいると思います。バリスタだけでなく、オフィスメンバーも含めて、Kurasuには「優しい人」が多く集まっていると思う。だからこそ、しっかり時間をかけて擦り合わせていけば、これからも良い文化や仕組みができていくんじゃないかと感じています。

ーーご自身がKurasuの中で、どんな存在になれたらいいなと考えていますか?

デンマークから帰国したあと、実は独立を考えた時期もありました。でも、自分はまだ高められる、もっと変化のある組織の中で責任を持ってマネジメント経験を積みたい、と思い直しました。私もタリーズ時代の副店長、ブルーボトルでのバリスタたち、La Cabraのスタッフたちと様々な「人」との時間を経て今の姿に至っています。あたりまえで目新しくない回答かもしれませんが「安心できる人」、「空気のように溶け込んで包み込める存在」でいたいと思いますね。

ーー本日はお時間をいただき、本当にありがとうございました。Rinaさんらしい「優しさのある挑戦」が、これからも多くの人に届いていくことを願っています。

インタビューを終えて

「優しさ」「成長」「暮らし」⋯⋯Rinaさんのインタビューをまとめながら思い浮かんだキーワードです。どれも素敵な言葉の響きを持つが、一方で抽象度が高くて、例えば「優しさとは何か?」と、どれも「?」を抱かせる言葉たちであります。もちろん、答えは一つではないし、変わりゆくものかもしれません。

Rinaさんとは、仕事終わりにEbisugawa店の2階でインタビューをしました。インタビューは1時間を予定していましたが、話が盛り上がり気が付けば1時間半になっていました。6月10日の梅雨どき、にわか雨とは呼べないスコールのように屋根に降り注ぐ激しい雨音が、インタビュー録音から聞こえていました。

7月1日、出梅の空もいよいよといった感じがなく、なんだかあっけなくはじまった月初めに原稿を書き終えました。録音の最後に、Rinaさんに聞いた好きなコーヒーの質問の声が聞こえ、Rinaさんが好きなコーヒーは、ケニアらしいです。夏と言えばケニアという、スペシャルティコーヒー、バリスタ同士の一つの季語ではないかなと。ケニアのアイスといえば、なんだか安心感がイメージ。

Kurasuは、ブルーボトルとLa Cabraの「あいだ」のようにも感じると、自身の原体験と重ねるRinaさんの言葉に、どこか「ハッ」とさせられました。これからも、じっくりRinaさんとチームメンバーの美味しいコーヒーを飲みにEbisugawa店に訪れたいです!

(photo: Ai Mizobuchi / text: Jongmin)

Kurasuは、一緒に働く仲間を募集しています!

Kurasuでは、コーヒーを通じて人々の暮らしを豊かにし、笑顔溢れる社会を実現するビジョンに共感するメンバーを募集しています。

一人ひとりの情熱と知識を大切にし、自由な発想と責任感を育む環境のなかで、生産者から消費者まで、コーヒーに関わる全ての関係者とのつながりを深める経験が得られる、そんな場所です。

変化を恐れず、新しい価値を追求し、市場の変化に対応するKurasuで、コーヒー産業のグローバルリーダーとして共に成長しましょう。

/assets/images/7404595/original/584bde25-50c7-43e2-a8be-5d8cc934cdea?1629870325)

/assets/images/7404595/original/584bde25-50c7-43e2-a8be-5d8cc934cdea?1629870325)

/assets/images/7404595/original/584bde25-50c7-43e2-a8be-5d8cc934cdea?1629870325)