こんにちは、ジコウです。

この連載【ジコウでの“はたらく”を解剖してみた】では、私たちが日々の仕事を通じてどんな価値観を大切にしているのかを、言葉にしてお届けしています。

前回の記事では、ジコウのカルチャーである「学び方を学ぶ場」を支える人材ポリシーの中から、「学習柔軟性」と「ネガティブ・ケイパビリティ」をご紹介しました。

今回はその続編として、残る2つの重要なポリシー「自己開放性」と「利己と利他(リコモリタ)」について、ジコウの平田と、最近入社した永尾の対話形式でお届けします。

目次

- ポリシー③:自己開放性──「まだできない」をオープンにすることから始まる学び

- ポリシー④:利己と利他(リコモリタ)──まず自分を満たし、溢れた分で他者へ貢献する

- まとめ:自分の「まだできない」を認め、しなやかに生きる場所

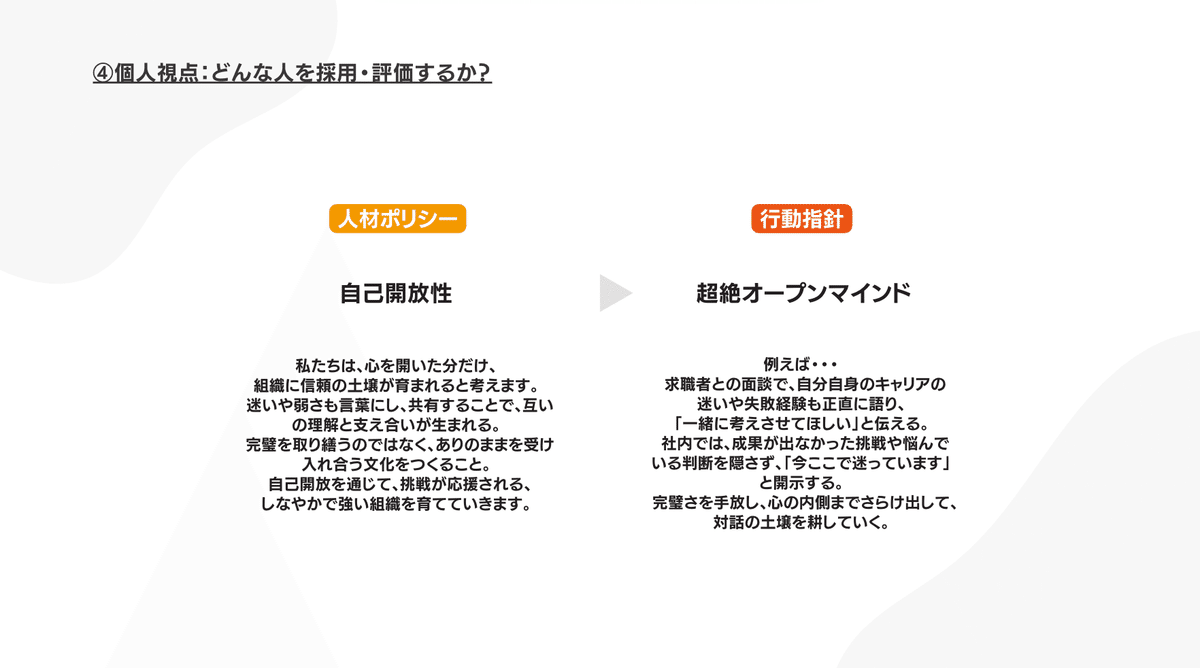

ポリシー③:自己開放性──「まだできない」をオープンにすることから始まる学び

平田: ジコウのカルチャーの根幹には、「学び方を学ぶ場」という考えがあります。その土台の上で、私たちは「自己開放性」というものをすごく重要視しているんです。これは、「自分が今、何ができて、何が苦手なのか」を、他者にも、そして自分自身にもオープンにすることだと考えています。

永尾: なぜ、そこまでオープンにすることが重要なんですか? なんだか、ちょっと勇気が要りそうですね。

平田: なぜなら、私たちは「人は変われる」って信じているからです。少しずつ、1%ずつでも変化できる。この前提があるからこそ、「自分で考えて行動する」面白さや、仕事のやりがいを感じられるのだと思うんです。そして、その変化の最初の出発点が、自分をオープンにすることだと考えているんですよ。

永尾: なるほど。「できないこと」をオープンにするのって、特に今の世の中だと抵抗がある人が多い気がします。顧客に対して「知らない」「できない」って伝えるのは、信頼を損なっちゃうんじゃないかって不安も大きいと思うんですが、そうした中でも、「解放」へと踏み出せる人には、どんな共通点があるんでしょうか?

平田: うーん、私自身も、まだまだ「怖さ」を感じる瞬間は正直あります。ただ、大事なのは「できないことをシェアしたら、意外と受け入れてもらえた」っていう、たとえ小さくてもそうした経験を掴むこと、そしてそれに対して「報酬」を得ることだと考えていますね。

例えば、お客様に対して何かを提供するとき、「お客様以上に自分は何かを知っていなきゃいけない」って、勝手に理想像を作りすぎちゃうことってありますよね。でも、実際はお客様の方が業務を深く知っているケースって多いと思うんです。そうした時に、素直に「教えてください」って質問することから始めるのがいいんじゃないかなって。これは「できない」って言うことじゃなくて、対話のきっかけだと捉えるんですよ。

永尾: 確かに、お客様に教えてもらう、っていう発想は、すごく対等な関係性ですね。具体的なエピソードがあればぜひ聞きたいです。

平田: まさに今私たちが手がけている「科学機器人材センター」の事業がそうです。立ち上げ当初、私たちメンバー全員が文系出身で、科学機器の領域については全くの素人でした。でも、その「知らない」を隠すんじゃなくて、お客様に「教えてもらいながら、この領域をより良くしていきたい」っていう私たちの「志」や「熱意」を伝えたんです。そうしたら、お客様は「これはこうだよ」って教えてくださって、怒られることは一度もありませんでした。むしろ、「こうするといいよ」って積極的に教えてもらえる関係性が築けたんです。私たちは採用の専門家としてお客様を支援し、専門外の科学機器領域については教えてもらう。まさに「餅は餅屋」じゃないですけど、互いの得意・不得意を補完し合う「キャッチボール」が今、すごく楽しくできています。

永尾: それはすごいですね! 「できない」ことを「やったことがない」や「慣れていない」って捉え直す視点も、すごく大事だと感じました。

平田: そうなんです。「できない」と決めつけるんじゃなくて、「まだやったことないだけ」って考える。これは、ジコウが大切にするカルチャーの根底にある考え方ですね。やったことがないだけ、慣れていないだけなら、一歩踏み出せばできるようになる可能性が広がる。そうすることで、物事はよりオープンに進んでいくと信じています。

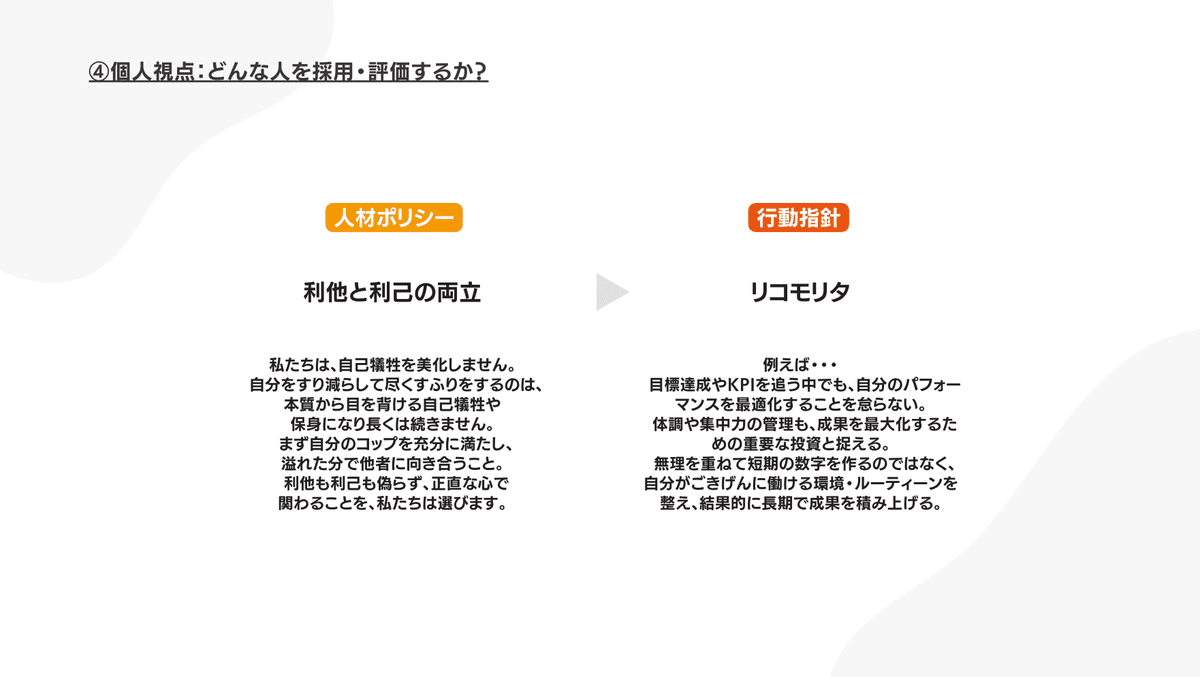

ポリシー④:利己と利他(リコモリタ)──まず自分を満たし、溢れた分で他者へ貢献する

永尾: もう一つのユニークなポリシーが「利己と利他(リコモリタ)」ですね。これはどのような意味合いなんでしょうか?

平田: これはすごく重要な概念だと考えています。学び方を学ぶ場において、自分自身が学ぶ上で、「他者との比較」とか「他者のため」っていう思いが強すぎると、矢印が他者ばかりに向いちゃって、自分自身の変化に集中できなかったり、自分を犠牲にして他者の学習に合わせすぎちゃったりすることがあるんですよ。私たちは、これをあまり推奨していません。

私たちは、「利己と利他」の両立を目指すと書いていますが、行動指針としては、一旦「自分自身」に寄せて考えることを重視しています。まず自分自身のために成長し、学びましょう、と。

永尾: 自分自身のために、ですか。なんだか、意外な感じがします。

平田: はい。これは、自分の「コップ」を満たすことに例えられます。自分自身のコップを満たすことによって、溢れた分で初めて他者に貢献できる。そうじゃないと、長続きしないからです。学び方を学ぶ場って、一朝一夕でできるものじゃなくて、長い時間をかけて作っていくものですし、マラソンのようにずっとやり続けるもの。相手のために何かをしようっていう「利他」が強すぎると、自分自身の健康や気持ち、コンディションを犠牲にしてしまって、最終的に心を壊したり、体調を崩したりしてしまう可能性があるんです。

だからこそ、まず自分自身がご機嫌でい続けるための「利己」のコップを埋める。日本人的な発想だと「利他」をすごく重んじる文化があると思うんですけど、僕らはまず「自分のコップを満たそう」っていうところから出発するのが、学び方を学ぶ場においては重要だと考えています。あえて、ちょっと極端に見えるような書き方をしているのは、そのためですね。

永尾: とても大事なことだと感じる一方で、やっぱり数字を追い求めたり、成果を出すことが求められる中で、「自分のため」っていう意識を強く持つことのバランスって難しいなと感じることもあります。どのようにバランスを取ると良いんでしょうか?

平田: それはやっぱり、短期でその成果を追いすぎるんじゃなくて、少し時間を伸ばして、自分自身の成長スピードに合わせた目標設定をすることが重要だと考えています。

例えば、「明日、望む姿に変われるか」って言われたら、そうではないですよね。だからこそ、目標を1ヶ月後とか1年後に置く、っていうように、目標の高さは変えなくても、その期間を少し伸ばすことはすごく有効だと感じています。

そして何よりも、自分自身のコンディション、つまり心の健康、体の健康を含めた状態をより良くしていくことが、非常に重要な要素なんです。自分が不機嫌だったり体調が悪い時って、当然ながら、誰かのためにっていう気持ちにはなれませんし、そもそも何か新しいことを学ぶということ自体に活力が湧きませんよね。

無理やり不健康な状態で目標を達成しても、結局次の目標を追いかけるための体力がない状態でカラカラになっちゃう。それだと、その目標達成においてはいいかもしれないけれど、次の次の目標、その先の目標まで見据えると、自分自身を適切にケアすることも、非常に重要なことだと考えています。

まとめ:自分の「まだできない」を認め、しなやかに生きる場所

永尾: 「自己開放性」と「利己と利他」について、ジコウではこの二つがどのように結びついていると感じますか?

平田: そうですね。ジコウでは、自分の輪郭をはっきり持ち、「まだできないこと」を恐れずに他者に開いていくこと、そして自分自身のコップを満たし、その「あふれる熱量」で他者に貢献することは、両立できるどころか、むしろセットであるべきだと考えています。

「自分をそのままに扱える柔らかさ」 「そのままの自分が、誰かの役に立つという不思議」

そんな状態を、仕事のなかで日常的につくっていける組織でありたい。

ジコウではこの2つの姿勢を、人材ポリシーとして大切にしながら、組織づくりを続けています。

次回は、こうしたカルチャーが、具体的にどんなプロセスや仕組みで運用されているのか──「日々の実践」について、さらに深く掘り下げていきたいと思います。