たこ一の社長にある日突然就任してから3年。

たこ一(株式会社ヤマタ)とはいったいどんな会社なのかを分析してきました。

その結果、たこ一の特徴は3つあることに気付きました。

- ① 水産部門が売上の44%を担っている(業界平均13%)

- ② 坪効率(一坪当たりの売上高)が1,000万円を超えている(業界平均400万)

- ③ 来店客数が年間420万人もいる

こちらのストーリーで上記の①②は先述した通りなので、今日は③「なぜ小さな店が年間420万人もの来客を獲得しているのか」というテーマで書いてみたいと思います。

大阪、兵庫に9店舗を構える当社は1日1万4千人の来店客数を誇ります。

年間300日営業するので420万人になります。

1店舗当たりの平均来客数は約1500人/日です。

小型スーパー(売場面積100坪程度)の客数目安(業界平均)800人ほどと言われています。

業界目安のおよそ倍の集客を獲得していると言っていいのではないでしょうか。

しかも、たこ一の営業時間は朝10時~夕方6時半なので、営業時間は8時間半しか営業していない上に、木曜日が定休日でこの数字ですから、一般的なスーパーに比べるとハンデを背負っていながら達成している数字です。

リアル店舗において集客できるかどうかは、超重要指標ですので、これはたこ一の強みと言えます。

では、なぜ小さな店が集客を獲得できるのかという社長の見解をお話ししたいと思います。

- 商品品質

- 低価格

この2つが大きな要因ではないかと思います。

商売には、絶対に外してはいけない大原則があります。

それが「いいものやすく」です。まさに、たこ一は全店を上げて、この原理原則に全振りしているのです。

その1 商品品質について

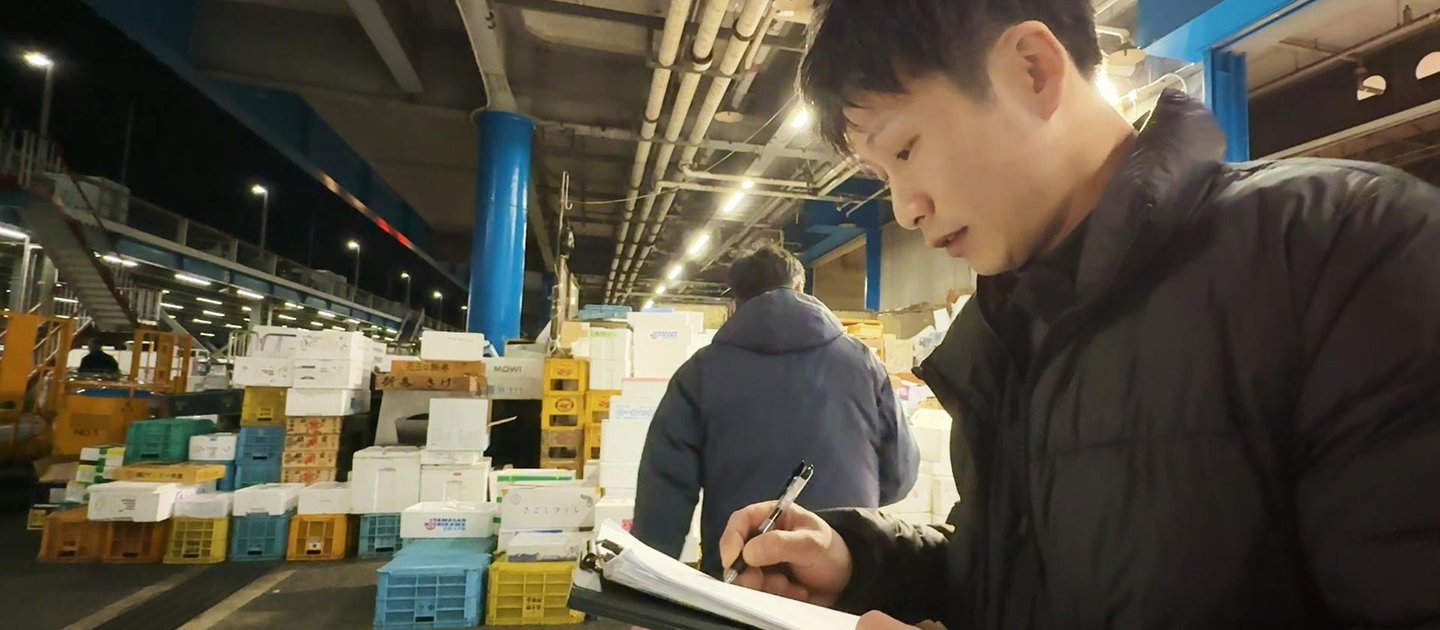

たこ一では商品の仕入を、大阪府中央卸売市場(通称:北部市場)で行っています。

我々は毎日市場へ足を運び、商品を直接見て買い付けを行います。

さらに、たこ一ではお店ごとに仕入担当者が配属されていて、「自店舗の商品は自分で選定し仕入れる」ということをやっています。当社ではこれを「個店仕入」と呼んでいます。

商品選定→値段交渉→買い付け→配送→店着→値付け→加工→陳列→売り切り

この一連の商品管理をすべてひとつの店舗で完結しています。

「何を仕入れるか?」

仕入の時点で、鮮度の悪いものやおいしくないものを仕入れてはなりません。

当たり前のことですが、市場に行って商品を見て仕入していれば、悪い商品を買い付けることはありません。

市場で試食しながら買い付けることもできますし、商品に触れることもできます。

どんなに見た目の良いキャベツでも手で持ってみることで、その重量感ははじめて知ることができます。仕入れの時点で、目利きされて選定されているのです。

さらに言うと、その商品を店着まで自社トラック(たこトラと呼んでいますw)で運ぶわけですから、間違いのない商品、自信のある商品を直接店に並べることができるわけです。

市場から直接運びますので、30分前まで市場に並んでいた新鮮な食材が店頭に並ぶという鮮度管理は申し分ないのではないでしょうか。

こうして店頭を彩る、数々の新鮮食材。

そのひとつひとつを我々は店内で加工して商品化し、販売していきます。

買い付け、商品化から陳列までの一切をひとつの店舗で完結させることで、店頭には常に新鮮でおいしい商品が並ぶ循環を維持しているわけです。

これが、たこ一の商品品質を高次元で保つ理由であり、集客の原動力といえます。

みなさんも、どうせ買うなら信用できるいいものを買いたいですよね(笑)

その2 低価格

市場に毎日仕入れに行っていると、「バイイングパワー」というのが存在していることに気付かされます。

毎日大量の商品が全国から集まってくる市場という場所。

そこにはその荷物をさばく「仲買さん」がいらっしゃいます。

我々は、この「仲買さん」から商品を買い付けるわけですが、大量の商品をさばく必要のある仲買さんにとっていかにして「いい客」になれるかというのが重要ではないかと思っています。

僕の仮説が正しければ、仲買さんにとっての「いい客」とは2種類あって。

ひとつは、高い値段で買ってくれる客。

もうひとつは、大量に買ってくれる客。です。

我々が目を付けたのは、後者の「大量に買ってくれる客」になるということです。

仲買さんのもとには毎日大量の商品が集まってきます。

今日残せば、明日はさらに増えるわけで、売りさばかないと在庫は増えてしまう一方です。(もちろん天候不順で商品が足りないこともあると思いますが)

そこで、必要になってくるのが「バイイングパワー」です。

「たくさん仕入れて、たくさん売る」という循環をつくることが重要。

たくさん仕入れて仲買さんにとって「いい客=ありがたい客」になれば仕入れ値も当然下がっていきます。

我々は、定番商品を多く持たず、その日の仕入状況に合わせて大量に入荷した商品をその場その場で買いあさっていくという手法を取ってきたのです。

この方法により、バイイングパワーを身に着けたたこ一は北部市場で多くのシェアを獲得し、安く仕入れができる環境を築いていったのです。

伝家の宝刀「全部買うからまけてくれ」と市場で堂々と言える商売は大事です。

もちろん買い付けたモノを我々は店で売り切る必要がありますから、必死で売ってきました。お客様も「こんな(良い)商品がこんな値段で買えるのか!?」と驚かれています。

このように毎日市場に通い、「いい客」になることで低価格戦略を実現してきたのです。

まとめ

以上のように、高品質な食材を安く提供することで、商売の原点ともいえる「いいものやすく」を地でいき、商売の本流に挑戦してきたからこそ、たこ一には年間420万人もの来客があるのではないでしょうか?

なんだそんな当たり前のことかよ!とツッコまれそうですが、テクノロジーの発展とともに、革新的な商売が注目される現代において、時代を逆流しているかのようなたこ一の生き様。

しかし、僕は社長としてそれが頼もしく、そして、「強い」ものに感じずにはいられません。

商売の原点を地でいくスーパーこそが「生鮮スーパーたこ一」なのです。

我々は、「関西一、強いスーパーへ。」というビジョンのもと、「強さ」というのをテーマに商売に挑戦しています。

「強さ」とは商売の原理原則を忠実に現実化し、商売の原点ここにあり!と言わしめるようなたくましさを指すのではないかと思っています。

「いいものやすく」は当たり前のことかもしれませんが、それを実現するための環境を持ち、社員一人一人がそれを店舗で実現できる自走性に僕はたこ一の繁栄をかけているのです。

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

集客については、まだまだノウハウがたくさんあります。

次回も、集客力ということをテーマにもう少し掘り下げてみたいと思います。お楽しみに!!