このAI時代、あなたのマーケターとしてのキャリアは大丈夫か?

突然ですが、質問です。

「2年後のあなたの仕事、AIに奪われていませんか?」

はじめまして、REHATCH株式会社 CCO(Chief Customer Officer)の平野です。今回、AIの成長が著しいマーケティング業界で、今後どういうスキルが必要で、どういうキャリアをマーケターは歩んで行けばいいのか、そんなテーマで記事を書こうと思います。

合わせて、弊社REHATCHで行っているマーケ×AIオーケストレーション(AX)の取り組みもまとめたいと思います。AI時代のマーケティングに携わる人にはぜひ見てほしいです。

AIはマーケターの仕事を奪うのか?

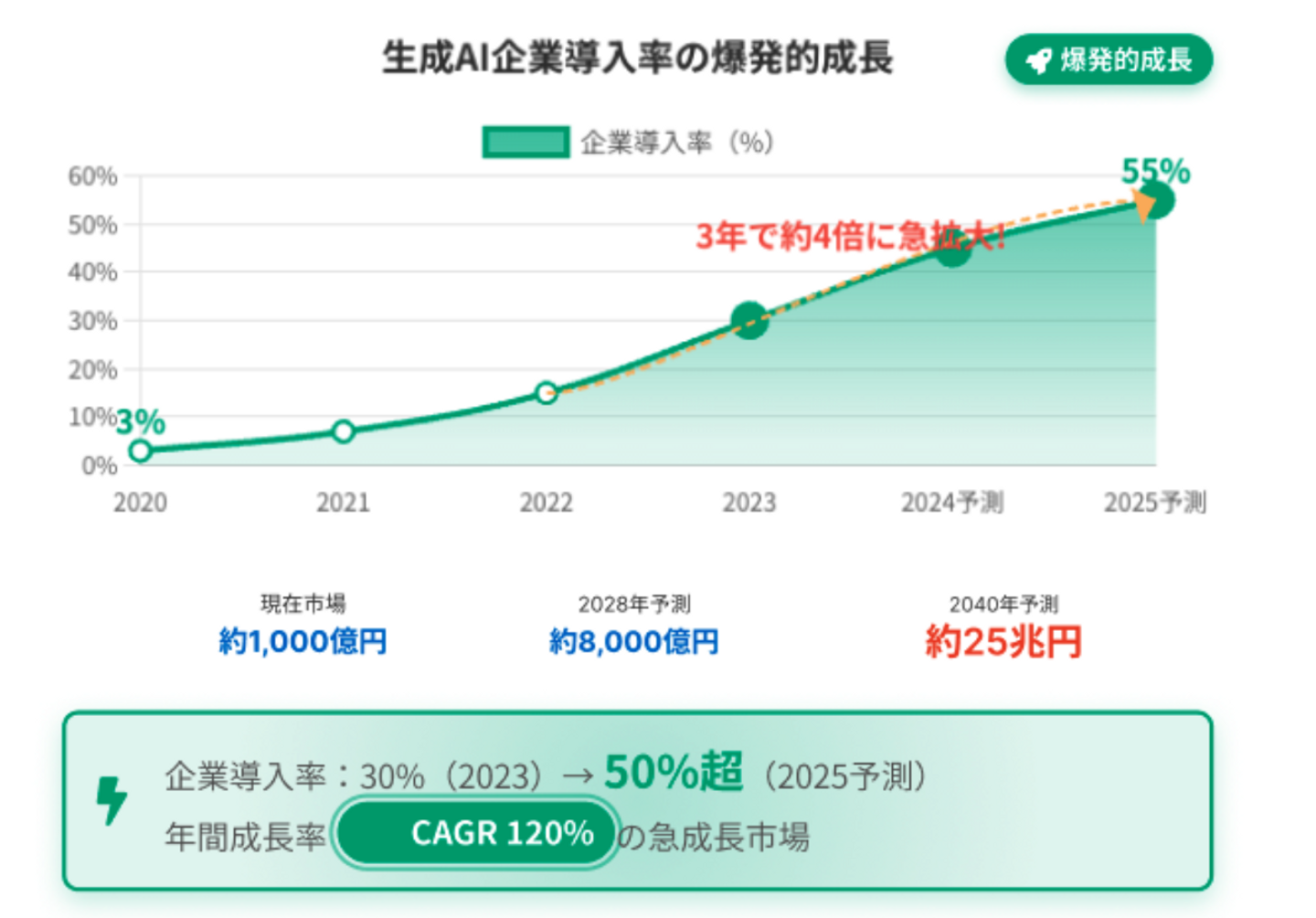

GartnerやMcKinseyの最新調査でも、生成AIがマーケティング業務の約70%を代替すると予測されています。マーケティング業界でも確実にその波は来ていて、広告運用はP-MAX、AI-MAX、ASCなど媒体側のAI自動化が急速に進み、従来月20時間もかかっていた運用工数は5時間まで短縮されています。SEOコンテンツも同様で、AIライティングツールで月100記事を量産する企業が当たり前になっています。LPもデザイン知識ゼロの人がAIを使って高品質なデザインを15分で作成し、動画クリエイティブはモデル不要でAI生成素材を使って大量生産される時代になりました。

AIとの共創は必至。AIを業務に「使っている」人は数多いれど、それで本当によいのか。未来の自分たちの仕事はどうなるのか。関心が強い人が多いと思います。

そのアンサーでいくと、「GPTやClaudeを使えるだけの人は生き残れない。」だと思っています。それができるのは本当にスタートライン。そこからAIを戦略的に統合し、既存業務に組み込んで、業務効率を上げるのではなく、パフォーマンス、クオリティ改善まで主導できる人が求められます。REHATCHではこれを、事業成長を設計できる"AIオーケストレーター"としての能力、と定義しています。

具体的にどういうことなのか、REHATCHはそこにどう取り組んでいるのか、次の章で触れたいと思います。

REHATCHで推進しているマーケティングの「AIオーケストレーション(AX)」

2023年から始まった全社AI革命

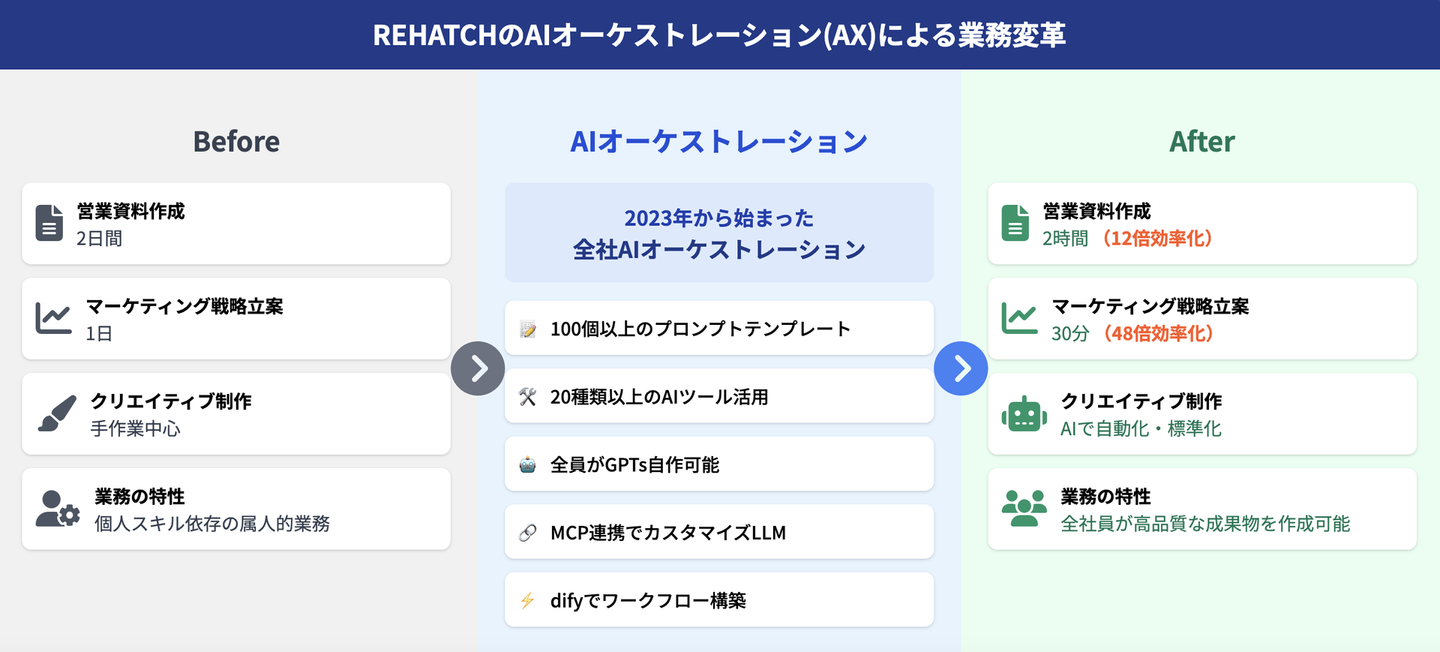

私たちREHATCHは、2023年から全社的にAI推進を進めています。ただし、単に「AIツールを導入した」レベルの話ではありません。

全メンバーが「AIを業務に落とし込める」レベルまで到達しています。全員がGPTsを自作して業務効率化を実現し、difyでAIワークフローやAIエージェントを構築。毎日Slackで最新AI情報をシェアしながら、良い点・悪い点・業務活用事例を共有しています。気づけば100個以上の業務特化プロンプトテンプレートが社内に蓄積され、20種類以上のAIツールが日常的に活用されています。最近では、LLMとMCP連携をして社員一人ひとりの考え方や過去の履歴をRAGとして残しておくことで、全員が個人カスタマイズされたLLMを活用するところまで至りました。

具体的なAIオーケストレーション(AX)事例

たとえば営業資料作成。従来2日かかっていた企業分析や財務データの競合分析が、今では2時間で完了します。試行錯誤の結果、ChatGPTのディープリサーチと、Claudeの言語化能力と、GenSparkの資料作成、そこにFigmaをかけ合わせて、高クオリティの資料作成まで落とし込んでいます。新規営業も、既存クライアントのアップセル営業でも使っています。業務時間を短縮したのではなく、時間さえあればもっと高いクオリティの準備を行いたい、提案の具体性を突き詰めたい。これをAIをフルカスタマイズして実現しているわけです。

他にも、CSチームが作るマーケティング戦略の叩き台作成は1日仕事だったのが30分になっています。これも大事なのは、時間が短縮できたことではなくて、必要最低限の情報が揃い、その上での戦略仮説案が複数揃っている状態を作れたことなんですよね。本当にその上で大事なのは、そこから分析を深掘ったり、より競合との差別化や勝ち筋を複数のパターンから考えベストな戦略や施策に落とすところ。これが一部のエンプラ企業だけではなく、SMBも含めたほぼ全てのクライアントで実践できるようになったことが価値ですね。

クリエイティブ制作についても革新的に変わりました。ここで大事なのが、数を量産できることだけでなく、制作するにあたっての背景理解や訴求軸、コピーへの落とし込み順序立てて行うところ。これをAXの過程で全社員共通で考えられるようになったことです。裏側でクリエイティブ案を考えるに必要なステップをワークフロー化しているので、社員全員のクオリティを標準化し、ボトムアップできたことが大きな価値ですね。そのうえで、コピーを5分で100個出したり、過去の勝ち筋を元にした静止画ラフ制作を営業だけで作れたり、AIモデルを使って動画素材を作って完成度80%の動画が作れたりしています。BGMもオリジナル音源を用途別に自動生成しています。

AIを主軸としたプロダクト開発

より我々が目指す世界線を実現するために、さらに、これらの知見を活かして、AI機能を主軸としたプロダクト開発も複数進めています。

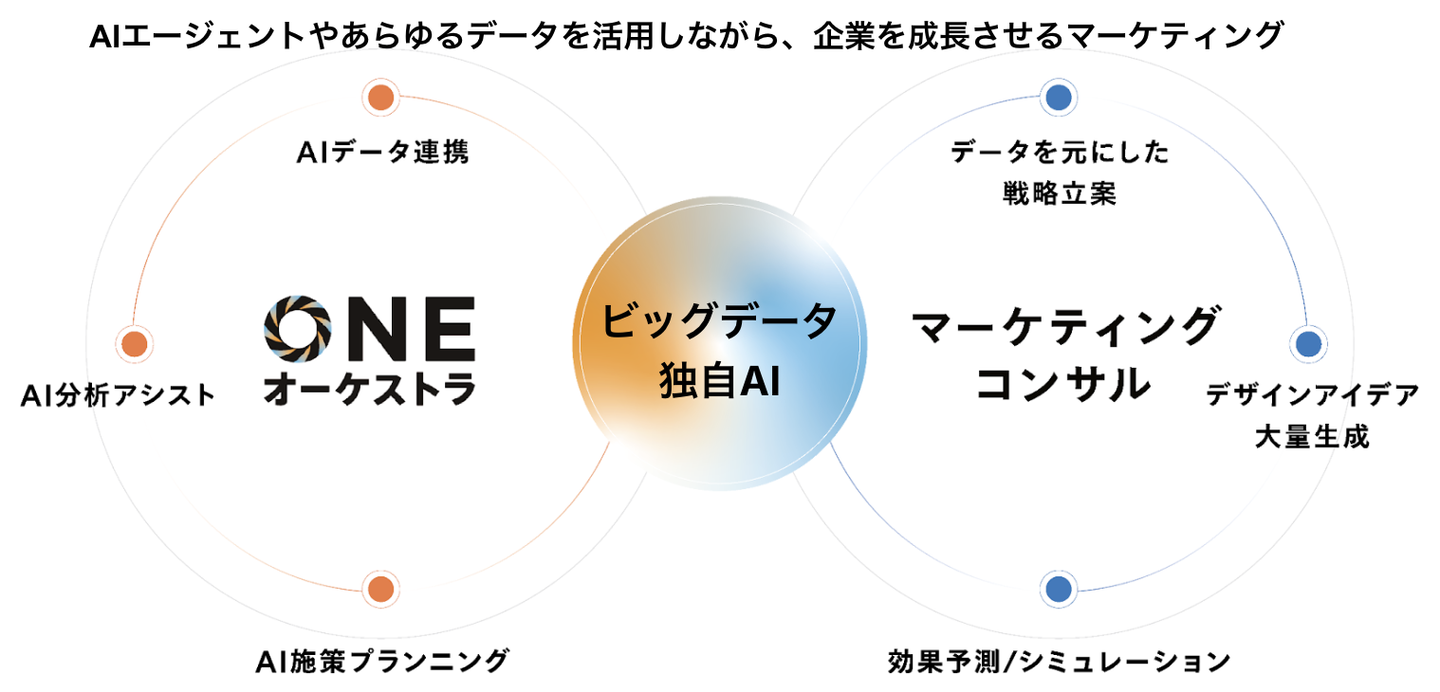

現在大きく進めているのは、マーケティングデータ統合・AI分析プラットフォームの「ONEオーケストラ」と、AI駆動のキャリア形成プラットフォームの「LEAPLACE」の2種類です。

(こちらはあとで触れます)

REHATCHが目指す世界線

最適な意思決定を量産し、日本のGDPを底上げする

REHATCHのビジョンは「意思決定で、世界をうごかす。」です。

toBの経営・マーケティング領域、AIイネーブルメント事業、どちらも「意思決定」がその後の成否を分けます。この意思決定を正しくできるようにしたい。そのためには、大量の情報を収集・整理する力、未来の展望を明確に描く力、今すべき打ち手を導き出す力の3つが必要です。そこにAIの力を使うのは、もはや必然だと考えています。

経営目線でのマーケティング支援

REHATCHの設立時、私も含めボードメンバーは、事業会社やコンサルティングファーム、両方の経験を持つメンバーでほとんど構成されていました。そのときから「マーケティングを支援」したいわけではなく、企業が一気にARRをグロースしたり、利益を最大化し成長しながら継続していくことにコミットしたいという想いをずっと持っております。

REHATCHで最初にやったのはデータ統合の仕組みを作ること。それでデータ基盤の構築を含めたダッシュボードツール「ONE」を作りました。マーケティングや顧客、経営のデータを一元化し、それをもとに戦略や施策を考えていくことから始めたわけです。この取り組みはコロナ前から着手をしていましたね。ここにAIが誕生して主流になってきた。もともとあるデータ統合のプロダクトがあるからこそ、そこにAIを掛け合わせることで他社にはできない強みが発揮できるわけです。

そうなると、人がやるべきマーケティングアクションが変わります。広告運用や細かい実行部分は代替できるツールを駆使してやればいい(この流れはもっと加速していく)。逆に人は、クライアントの事業を深く理解し、経営目線での戦略立案からマーケティング実行まで一気通貫で支援すること、ここに置かれる比重が大きくなります。この流れを理解せずに、広告運用力に特化してキャリアを積んだり、それを武器にフリーランスとして稼いだりしている人をたくさん見ますが、中長期でみたときの市場価値が大きく下がってくると確信していますね。

自社プロダクト「ONEオーケストラ」がどう起因するのか

我々が様々な企業のマーケティング・セールスを支援するにあたり、殆どの企業が抱えている課題があります。

まず、データが散在している問題。広告データはGoogle Ads、顧客データはSalesforce、Web行動データはGA4、オフラインデータはExcel...これらを統合するだけで膨大な時間がかかります。

次に、手作業による非効率と属人化。週次レポート作成に丸1日かかり、分析は特定メンバーに依存。結果として戦略立案の時間が取れないという悪循環に陥ります。

そして成果指標がバラバラという問題。マーケはCPAで評価され、営業は商談数で評価され、経営はLTVで判断する。これでは部門間の連携が機能するはずがありません。

僕らはこれを解決するために「ONEオーケストラ」のAI Agentを開発しています。

まず各種APIコネクタでデータを自動収集して一元化。BigQueryとdbtを使って自動的にデータをクレンジングし、LLMが重要な変化を自動検知して要約します。それを自社BIやLooker Studioなどでリアルタイムにダッシュボード化し、Slackへの定期通知などを自動で行います。

上記を行うことで、クライアント社内での成果指標が統一されます。CACからLTVまで一気通貫で可視化し、MQLからSQL、商談、受注まで、ファネル全体を統合管理。これにより部門横断での"共通言語"が確立されるんです。

このデータ収集〜データを元にした戦略立て→施策実行。この超重要なプロセスを一元化しているのがONEオーケストラです。

最終的には広告代理店は消滅していくかもしれません(海外ではインハウス運用が主流ということもあり、日本もその波は徐々にきていますので)。そのときに、事業会社側で様々な意思決定をするときの手段になれれば、という事を考えています。

2027年展望:マーケター/コンサルタントの進化

上記で述べた「AIオーケストレーション(AX)」というスキル。AI群を統合して戦略設計〜施策への落とし込みを行い、クリエイティブな問題解決をしながら、クライアントとの関係構築をしてプロジェクトを推進する動きのことを述べています。今後個々の施策に特化してやることへの価値は薄れていくことで、人間はより上流の仕事をできるようにならなければいけません。加えて、AXを推進できる力が全員必須になります。

僕らはこのAXを前提としたマーケティングのことを、「オーケストレーション マーケティング」と呼んでいます。AIとマーケティングが切っても切り離せないこの世の中で、オーケストレーション マーケティングをどこまで体現できているか。これは弊社だけでなく、様々なマーケティング会社の判断指標として持っておくのがおすすめです。

REHATCHとはどんな会社なのか?カルチャーやキャリアパスは?

高裁量×高成長のカルチャー

創業から一貫して資金調達を行わず、自分たちの支援事業で作ったキャッシュをプロダクト開発に投資しています。外部株主がいないため、ユーザーにフォーカスできる。意思決定スピードは圧倒的に速い。この2年で事業M&Aを2件、新規プロダクトを4つ、垂直立ち上げしてきています。全ての意思決定を自分たちでできる環境が、このスピード感を生み出す理由の1つですね。PMF前に必ず全員携われる。このフェーズにチャレンジできる環境は早々ないと思いますね。めちゃくちゃ面白いです。

REHATCHの組織文化はとにかくフラット。役職関係なくプロダクト提案ができ、失敗を恐れない挑戦文化が根付いています。CXOレイヤーに直接意見を出せるところはなかなかないでしょう。

CSメンバーについては、全員を"事業グロース伴走者"として育成しています。OJTとインプット機会の創出、ロープレ、REHATCH独自の研修やリバースメンタリング制度を通じて、実践的なスキルを身につけていきます。社員一人ひとりがT2D3を掲げて自己研鑽中。組織規模としても、現在は20名から30名、50名、そして100名への拡大フェーズにあり、急成長を続けています。

AI技術面では、会社としてAI投資に1億円を投じると代表が掲げていることもあり、現時点で10種類以上の生成AIツールを全社標準で導入しております。これに限らず、クライアントの支援に必要な手段は積極的に取り入れていきます。

REHATCH組織開発スタイルについて

人材育成にも本気です。僕自身が新卒で入った会社でマネジメントを大失敗した経験があり、どうやったらメンバーひとりひとりが自分と向き合って全力で成長とパフォーマンス最大化をできるか考えています。ダニエル・キム氏の「成功循環モデル」を大事にしているのですが、一人ひとりと向き合うところから始めないとマネジメントは失敗するので。。。そのため、社員は週1、業務委託の方でも月1で1on1をやっています。フィードバックだけでなく、その人の伸びしろや成長機会はどこにあるのか、そこに向かっていけているのか、なにか変えるとしたらその根本はなにか、そういうことを話すようにしています。

とはいえ0→1を作り上げていく力は身につけるためにまず任せる、そのためREHATCHでは、入社1年で新規事業PMを任された例もあれば、最短1年半で役員に昇格して経営を任せていく実績もあります。成果にコミットすれば、裁量は無限大に広がります。

オーケストレーション マーケティングの未来を共に

AIによって仕事が奪われる時代。でも、それは同時に、AIを使いこなして新たな価値を生み出すチャンスでもあります。

私たちREHATCHは、その最前線で戦っています。クライアントの事業成長を本気で実現し、日本のGDPを底上げする。そのために、AIとプロダクトの力を最大限に活用する。

もしあなたが、単なる「AIを使える人」ではなく「AIで事業を変革する人」になりたい。経営視点でマーケティングを設計したい。プロダクト開発の醍醐味を味わいたい。そんな想いを持っているなら、ぜひ一度話を聞きに来てください!

/assets/images/8983792/original/d921db74-069a-4b85-b8f4-0accb7296bcd?1646366402)

/assets/images/8983792/original/d921db74-069a-4b85-b8f4-0accb7296bcd?1646366402)

/assets/images/8983792/original/d921db74-069a-4b85-b8f4-0accb7296bcd?1646366402)