社内の問い合わせ向けにNotebookLMで回答AIを追加してみた | DevelopersIO

CMP及びメンバーズサービスについて、社内で発生する問い合わせ向けとしてNotebookLMによる回答AIを設置してみました。課題はソースの更新辺りでしょう。

https://dev.classmethod.jp/articles/20250318-adding-a-reception-ai-to-notebooklm-for-internal-inquiries/

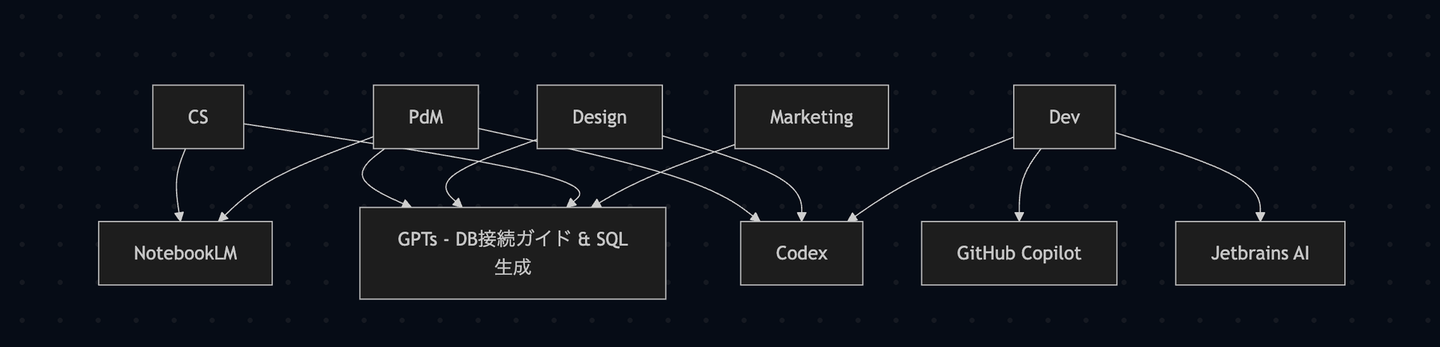

lit.link と TieUps では、チーム間コミュニケーションを AIで橋渡しすることで、チーム間のやり取りを省力化し、クリエイティブでコアな仕事に集中できるようにしています。

NotebookLM で CS の声を丸ごと検索し、Codex で開発コストを即算出、専用 GPTs で誰でも安全に DB を叩ける——そんな “AIによる橋渡し” があるから、PdM・Design・Dev・CS・Marketing それぞれのチームがスムーズ動けるのです。

本稿では導入の全体像と各チームでの使い方、さらに他社事例も交えながら “AI ネイティブ” な開発の裏側を紹介します。

まずはここ 「人間同士のコミュニケーションは課題が多い」ということについて考えます

ここを私たちはチーム間のAIツールやAIエージェントを使うことで解決しています。

チーム(CS, PdM, Design, Marketing, Dev)がそれぞれの業務に応じたAIツール / AIエージェントを使います。

NotebookLMの活用事例としては社内の問い合わせに使ったものもあり、弊社でも開発寄りのナレッジを非エンジニアチームでも扱えるようにしています。

仕様をCodex に投げ、「ドメイン追加が必要か」「影響範囲は?」などをざっくり算出することで、Devチームに聞かないと見えづらかった開発コストが非エンジニアでもある程度出せるようになりました。

弊社では全チームがDBを扱える体制を目指しており、その導入ガイド、SQL生成にGPTsを使っています。

DBに接続できるところまではガイドがあれば難なく出来ますが、実際にデータを見るためにSQLを考えるとなると難易度が上がります。

これを解決するため、テーブル定義や過去のSQL例を読み込ませたGPTsをプロダクトごとに用意し、「こういうデータが見たいんだけど〜」と思った時にDevチームに聞くのではなく、自分でSQLを作れるようにしています。

海外ではPdMがSQLを使えることのメリットがいくつか記事になっており、AIでそこをやりやすくした形です。

これらの記事でも「SQL を学ぶことでデータチームへの依存を減らし、意思決定を高速化できる」と説かれており、lit.link / TieUps でも非エンジニアが 1 行も書かずに集計できる環境を整備しています。

Devチーム以外がDBを扱うにあたってリスク対策も行なっています。

これにより「誰でも DB を叩ける」自由度と、漏洩や破壊を起こさない安全性を両立しています。

このようなSQLフレンドリーな会社でエンジニアをしてみたい方はぜひ一度カジュアルにお話しましょう!

Codex でユニットテストのスケルトンを生成し、テスト作成・メンテの手間が大幅に減りました。

テスト以外でも、issue を詳細に書くことでコード自体の生成も成功していますが、込み入った実装やファイル跨ぎの変更などは人間が仕上げるフローが前提です。

使っているツールについてはCodex以外にもGithub CopilotだったりJetbrains AI、GPTシリーズ、Claudeをエンジニア次第で取り入れています。

このあたりは日進月歩が激しい分野でもあるので、他社事例を見つつ随時AIツールを取り入れています。

また、コードレビュー / テスト環境での確認もAIエージェントが一部担える可能性があるため、内部で試験中です。

Figmaで作られたデザインを実装issueにする際、Codexにissueを分解させてissueにしています。Devチームであればコードを把握しているのでそのまま実装issueに出来ますが、ジョインして日が浅いエンジニアや、把握していない箇所も含め網羅的に下書きを作ってくれるためissueの解像度が上がりました。

既存のコードベースを読み込んで生成してくれるというところはこの手のAIエージェントを使う最大のメリットで、他だとClaude Codeも同じ用途で使えますが、ローカル環境にセットアップが必要なため、WebクライアントでGitHubを繋げればすぐに使えるところにCodexへの軍配が上がります。

「コードを書く。SQL を叩く。ユーザー対応する。—— ぜんぶ、 AI がつなぐ。」

開発・CS・デザイン・PdM・マーケまで、lit.link / TieUps では すべての職種に AI エージェントが溶け込んで います。

チーム間のやり取りはAIがなめらかに繋いでお手軽になり、「アイデア → 実装 → リリース」がエンハンスとされています。

もし “AI を使い倒し、職域を超えてプロダクトを前に進めたい” と思ったなら、まずはカジュアル面談で話しましょう。次のイテレーションを一緒に描けるエンジニアを待っています。