- AWSエンジニア

- IT事務 エンジニア

- ToB Sales

- Other occupations (8)

- Development

- Business

- Other

テラスカイ・テクノロジーズ(以下、テラテク)では、有志社員が運営を担って月2回、「勉強会」を実施しています。7月16日(水)は本社ラウンジにて「プレゼンの神」として有名な澤円氏をスペシャルゲストとしてお招きした特別講演会を実施しました。ここでは、澤氏による「AI時代を生き抜くためのマインドセット」と題した講演のサマリーを紹介させていただきます。

<以下、澤氏講演サマリー>

Webの進化と「個」の時代

インターネットは、この20年で劇的な進化を遂げました。Web 1.0ではメールやHTMLによる情報の一方通行が中心でした。Web 2.0になるとスマートフォンとSNSの登場により、双方向のコミュニケーションが可能になり、データは爆発的に増加しました。この10年でデータ量は30倍にもなっています。

そして、Web 3.0。ブロックチェーン技術を基盤とし、「個」の時代が到来します。個人がテクノロジーを使いこなし、DAO(分散型自律組織)やトークンエコノミーといった形で、経済活動を分散化していく時代です。

コロナ禍は、この変化をさらに加速させました。移動の制限は、データ通信の重要性を高め、会社に行くことと仕事をすることが分離されるきっかけとなりました。もはや、新しいレストランを探すときに、いきなり飛び込む人は少数派でしょう。まずインターネットで検索する。つまり、お店は「(ネット上の)データになっていなければ存在しない」のです。これは、すべての企業がテクノロジーカンパニーになるべき時代だということを示しています。

ワークライフハーモニーとAIの台頭

コロナによるリモートワークの普及によりオフィスの中と外の境界はあいまいになり、「ワークライフバランス」から「ワークライフハーモニー」へと移行しているといえます。仕事と生活が調和し、より豊かな人生を送るための基盤となるのが、まさにAIです。しかし、「AIは仕事を奪うのか?」という不安の声も聞かれます。歴史を振り返れば、この答えは明らかです。

これまでの産業革命を振り返ってみましょう。人類の歴史は、テクノロジーの進化とそれに伴う社会構造の変化の歴史です。

第一次産業革命は蒸気機関による紡績業の発展は、マンチェスターで労働人口を減少させました。当時、ラッダイト運動のように「機械を打ち壊せば仕事が戻る」と考える人々もいましたが、結果としてホワイトカラーという新しい働き方が生まれ、自動化が進みました。生産性が向上し、人々は豊かな時間を得て、土日にサッカーを楽しむようになりました。世界のサッカーのトップチームのエンブレムにマンチェスターの名が二つあるのは偶然ではありません。

次に第二次産業革命。この時に中核的な進化を遂げた自動車は当初「悪魔の乗り物」と呼ばれました。ビクトリア女王も「こんなうるさくて臭いものはいらない」と受け入れなかったほどです。しかし、1900年代にフォードが自動車工場を設立。「もし顧客に望むものを聞いたらもっと早い馬が欲しいというだろう」と述べたように、人々が自らのニーズを言葉にできない中で、自動車はわずか10年で社会に浸透しました。人は自分の求めているものを言葉にできるとは限らないということを示しています。

そして第三次産業革命が1995年頃からのインターネットの普及です。当初は「こんなものはビジネスで使えない」「ビジネスには専用線が必要だ」と懐疑的な声が多数ありました。しかし、あのビル・ゲイツやメディア王といわれるマードックもインターネットメディアの成立をはじめは否定しました。すぐに意見を覆したのですが。

残念ながら、日本はこの波に乗り遅れました。「失われた30年」と言われるように、1995年を境に日本の名目GDPは経済成長しなくなりました。「ガラケーのほうがよい」という意識や、「新しいものに手を出さない」「事例をくれくれ」という姿勢が、この停滞を生み出した一因かもしれません。

そして、今私たちは第四次産業革命、AIの時代に直面しています。過去30年間、テクノロジーは人類の生活を豊かにしてきましたが、これほど劇的に社会構造を変える可能性を秘めた技術は初めてです。

AI時代に必要なマインドセット

AIが進化するにつれて、私たちの直面する課題は、よりパーソナルに、より細かくなっています。これからの時代は、個別最適化が鍵となります。そこで重要なのがペルソナ思考。たとえば、「リラックスした朝の時間を大切にする人」のように、具体的なペルソナを設定し、人の行動や気持ちにフォーカスする。このような「何のために?」というデザイン思考のアプローチがイノベーションを生む源泉となります。

デザインとは「誰かのために」行うものであり、制約があるからこそ洗練されることがあります。ポルシェのデザインも、制約から生まれたと言われています。「The Newest is the best (最新のものが最高である)」という言葉もあるように、常に新しいものに挑戦し、制約を研磨剤として活用できるかが問われます。

AI時代において、組織のあり方も大きく変わります。経営者は全体像を描き、ビジョンを示す役割で、メンバーは細かい部分にまで精通し、実行する役割を担います。マネージャーは経営者のビジョンと現場の細分化された情報を「通訳」する役割になります。抽象的思考ができるマネージャーが求められ、個別の解像度が高い世界と全体像をつなぐ翻訳機能が不可欠です。

「ビジネスから社会貢献を抜くと犯罪」という言葉があります。これは肝に銘じるべき言葉です。経営者はビジョンにコミットしてほしいと願い、マネージャーはメンバーがビジョンを実現できる環境を整えるのが仕事になっていきます。

AIは人類のパートナー

これからAIの真価が発揮されます。AIは人間のように面倒くさがらず、飽きることもない。そして何よりも、機嫌が悪くなりません。 AIは人類のパートナーであり、AIを使いこなす人がこれからの時代において活躍するでしょう。私たちはAIと共存し、より生産的で豊かな未来を築くことができます。

一緒に未来をつくりましょう! ありがとうございました!

- 質疑応答

Q.AIの発達とともに人間の考える力、思考力はなくなってしまうのではないでしょうか?

AIは、私たちの思考そのものを奪うのではなく、思考の位置をシフトさせます。これまでは「正しくすること」に重きが置かれ、法律に触れるかどうか、前年より売上が伸びるかどうかといった基準で評価されてきました。しかし、これらはAIに任せられる領域です。

これからは、「自分の好きなことを考える」時間が最大化されます。AIを活用することで、自分の時間を最大化し、楽しいことを考える時間を増やすことができます。

そのような時代に大切なのは「will(意思)」を持つこと。他人と自分は異なり、極めて独善的で超中心的な存在であることを認識した上で、他者に対してどう貢献するか。この組み合わせこそが、幸せに生きるための思考の方向性となります。

Q.AIによる犯罪も高度化しています。それらに対してどう対策すればよいですか?

犯罪は最新のテクノロジーが駆使されます。「ビジネスから社会貢献を抜くと犯罪」という言葉の通りです。彼らは最新の技術を使うという前提に立ち、「致命傷を受けない」ということで自分を防御することが最善の対策になります。例えば、全財産を一か所に置かないように分散させて管理するなど。そうしておけば、相手の攻撃は成功するかもしれませんが、私たちは致命傷を受けない状態を作ることが可能です。そのためには、常に備え、致命傷が何を意味するのかを定義しておくことが重要。攻撃者が常に上であるという認識を持ち、謙虚に学び続ける姿勢が求められます。

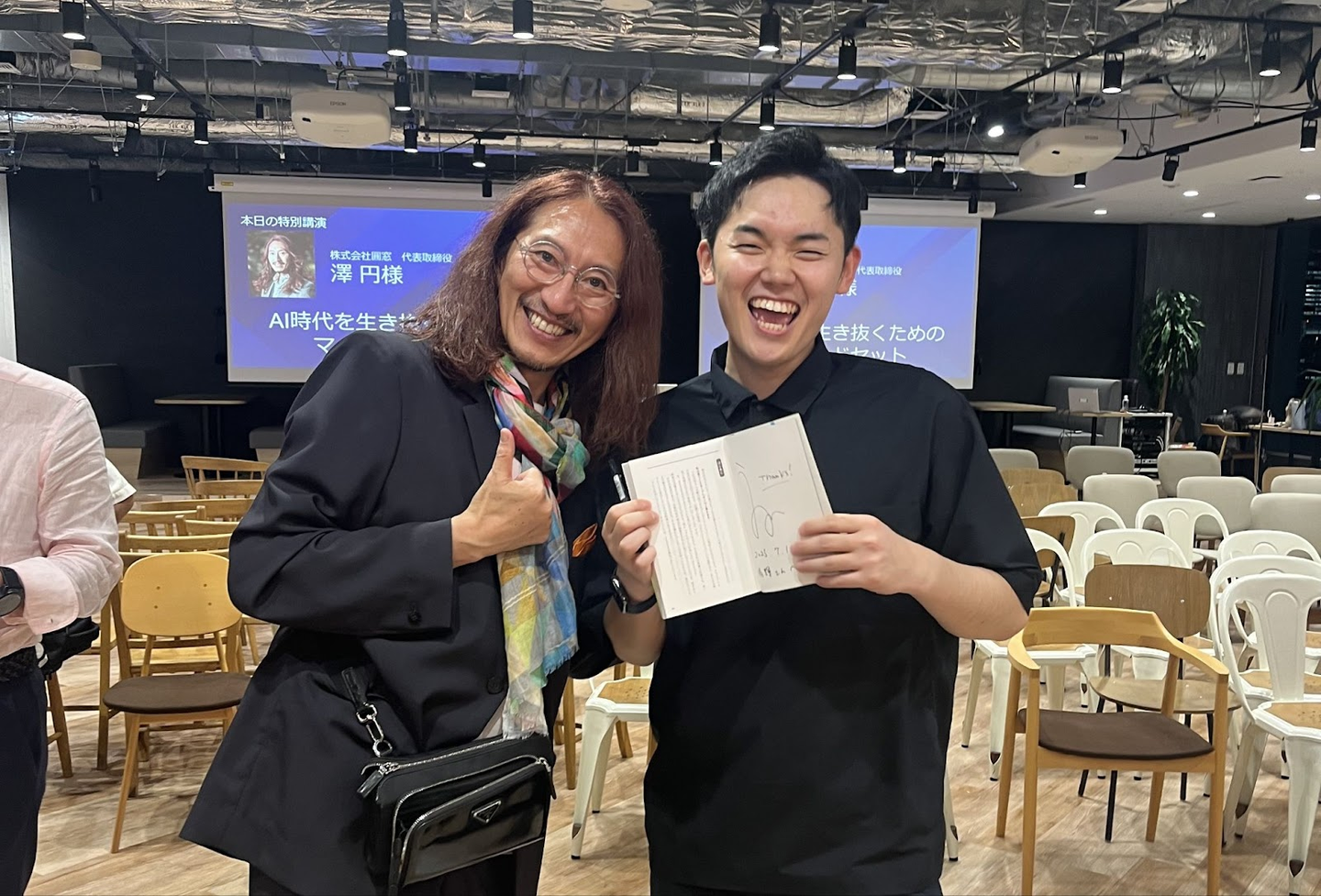

講演の後の懇親会で、社員からのサインにも快く応えてくださる澤さん

/assets/images/21120284/original/25cf17d7-df8f-42bf-b00a-bc763c9f824d?1747291215)

/assets/images/15463519/original/073dd67a-d414-41f0-992d-010cac1e8c88?1698109666)

/assets/images/15463519/original/073dd67a-d414-41f0-992d-010cac1e8c88?1698109666)