アンドパッドはおかげさまで建築・建設業界の 21.6 万社、 55.0 万人の毎日の業務を支えるプラットフォームとなりました。7 年連続シェア No.1 (*)、 それでも、まだまだアンドパッドは新規事業・新規プロダクトを開発し続けています。この記事の公開日からの 1 年間を見てみても ANDPADサーモ、 ANDPAD請求管理、 ANDPAD BPO 、 ANDPAD電子納品、 ANDPAD入退場管理、 ANDPAD早受取 β 版と、新規プロダクト/サービスがリリースされています。

(*) 『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア(ミックITリポート2024年12月号)』(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ)

そのアンドパッドの新規プロダクト/事業に中心的に携わっているのが、 PdM の 米山 諒 です。起業CTO 経験もある米山が、アンドパッドで新規事業/プロダクトに携わる面白さ、伸びしろ、裾の広さ、そして自らがアンドパッドの新しい顔として作っている ANDPAD早受取 をはじめとする FinTech のサービスについてインタビューしました !

米山 諒

プロダクト本部 部長

早稲田大学大学院在学中、創業期のビズリーチにインターンとして参加。 2011 年 4 月、リクルートに入社し、プロデューサーとして新規事業の立ち上げ、事業運営責任者を務める。 フリーランスとして複数社のスタートアップを支援後、株式会社 LiB を創業し取締役 CTO に。 現在はアンドパッドのプロダクト本部の部長として、主に新規事業/プロダクトの開発に携わる。

―― 米山さんは 前回の記事 では "組織開発部" に焦点を当てていましたが、今は PdM として辣腕を振るっています。 その経緯を伺わせてください。

米山 : 前回の記事は入社のタイミングでインタビューされたものでした。当時はエンジニアの採用をさらに加速させるというフェーズで、私が過去に人材サービスに携わっていたこと、そして自身もコードを書くエンジニアの気持ちがわかることから、組織開発部として採用の活性化を任されました。アンドパッドの技術スタックが Ruby だけでなく Go や 機械学習といった多様な領域に広がってきたことで、様々なタイプのエンジニアにアンドパッドの様々な顔を見せる広報を含めた活動の強化に取り組むことになりました。

―― いつからPdMを担当されたのですか?

米山 : 実は PdM の仕事は、組織開発部長のミッションと並行し、兼務していました。SaaSをプラットフォームとして活かしながら、新しいビジネスモデルとしてFinTech の事業検討をひっそりと進めていました。SaaS x FinTech はグローバルトレンドとしては当たり前になり、アンドパッドも前々から時間をかけて検討していました。

―― なるほど。組織開発部長という肩書きを持ちながら、裏側では新規事業の立ち上げを PdM として進めていたのですね。 組織開発部の立ち上げも進めていたので、とても大変そうです。

米山 : そうですね。ただ、私は比較的飽き性なので(笑)、色々なことをやるのが好きなんです。頭を切り替えながら多様な業務に取り組むのは、個人的には楽しいと感じています。

アンドパッドにおける新規事業開発の独自性

―― 米山さんは起業経験に加え、たくさんの新規事業を行ってこられてますが、アンドパッドでの新規事業開発の違いについてお聞かせください。

米山 : 共通する部分は、やはりゼロから作るので、 PdM という役割や名前にこだわりすぎず、様々な視点を持つ必要があることです。プロダクトはもちろん得意な領域であり、責任を持つ部分ですが、プロダクト単体だけでは事業は成り立ちません。何よりもお客様のサクセスが重要ですし、事業全体の中でプロダクトがどのような役割を担うべきかを考えるのは、起業でも新規事業でも共通しています。最終的な責任は自分にあり、社長になったつもりで取り組むことが求められます。

一方で、アンドパッドで新規事業を行うことと、ゼロから起業して作ることでは違いもあります。起業する場合は本当に何もないところから資産ゼロで全てを自分で作り上げます。しかし、アンドパッドの場合は、既存プロダクトや顧客資産を生かした上で、どう事業を構築していくかが重要になります。つまりアンドパッドの 約10年の歴史や文脈をきちんと理解しないと、ちぐはぐなものができてしまう可能性があります。既存の文脈を承継しつつ、新しいものを作り出すことが非常に重要だと感じています。

―― 確かに、資産があるというのは大きな違いかもしれませんね。 ちなみに、どちらの方がより楽しいと感じますか?

米山 : どちらも異なる楽しさがあります。しいて言うなら、新卒入社した会社で新規事業を担当していた時も、その会社には長い歴史があり、その上での新規事業でした。当時は新卒で若かったので、会社のしがらみが面倒だと感じてしまう未熟さもありました。しかし、自分で起業してゼロから作ることの難しさも知った上で、今はアンドパッドの既存資産を生かすことで、より大きなことができるという感覚があります。

―― なるほど。アンドパッドの新規事業の独自性についてもう少し詳しく聞かせてください。

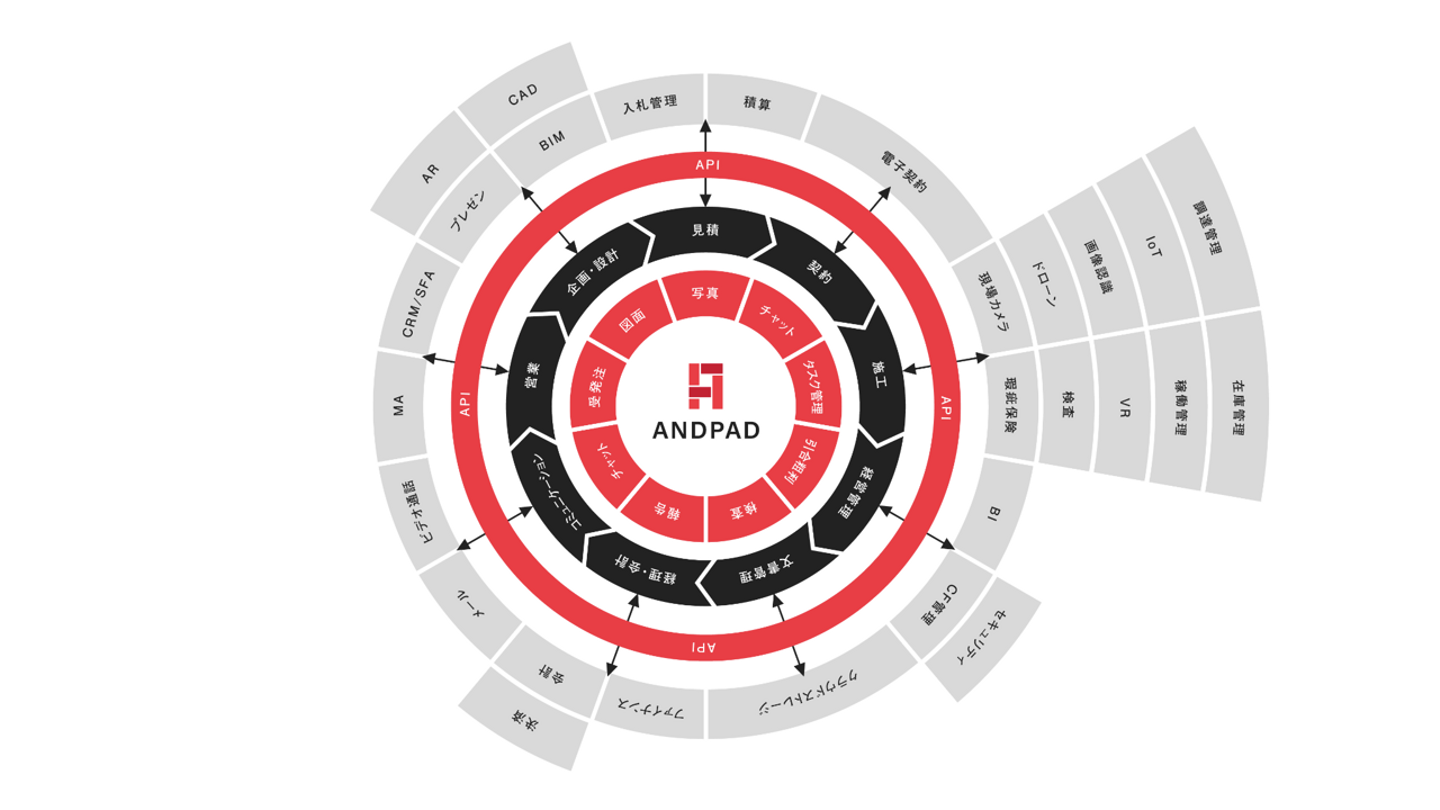

米山 : ANDPADは、複数のプロダクトから構成されています。一方で、それを利用するお客様の業務は一連の流れで繋がっています。案件や契約管理、図面設計や積算、取引先への資材や工事発注、工程管理、検査、お施主様との定期的なやり取りなど建築・建設の仕事は多岐に渡り、それらをANDPAD一つで管理できるのが特徴でもあります。そのため、新しいプロダクトや新規事業を立ち上げる際も、既存プロダクトとの一貫性のある UX が求められます。ここが大きな違いであり、面白さでもあります。

―― 「全体としてこうあるべき」という中で、個別の事業が連携しているかどうかは重要ですよね。お客様からすれば、すべて「アンドパッド」のサービスですものね。

米山 : まさにそうです。繋がりを考えずに「これをやってみよう、あれをやってみよう」と進めてしまうと、良いUXにならず、お客様からすると「ANDPADを導入したけど便利になったかよく分からない」という事態にもなりかねません。

新規事業開発で活躍する PdM に必要なスキル

―― そのように考えると、アンドパッドで新規事業やプロダクト開発をする上で、どのような人が活躍できる、あるいはどのようなスキルが必要だとお考えですか?

米山 : SaaS に限らず、 PdM としてプロダクトを通じて UX を磨くスキルは当然必要です。それに加えて、アンドパッドでは担当プロダクトと他の既存製品との繋がりも大切です。このため、担当プロダクトだけでなく、その外側にあるお客様の業務全体の流れやANDPAD全体のプロダクト利用体験を学んでいく必要があります。頭の中に構造的な「建築・建設の業務地図」が入っていて、その中で自分の担当製品がどの部分を担っているかをマッピングする感覚です。 そうした視野の広さを持つことに興味を持てるかどうかが、活躍できるポイントだと思います。

――確かに、「地図」があると判断しやすそうですね。ただ、この「地図」を作るのが非常に難しそうです。 どうすれば良いのでしょうか?

米山 : まずはお客様の業務の「入り口から出口まで」の繋がりをきちんと見ることが重要だと思います。どんな仕事もお客様あってのものですから、どこからお客様が顧客を見つけて仕事が生まれるのかという営業接点に始まり、仕事を完了したら請求してお金が入ってくるという仕事の流れ全体を理解することです。アンドパッドには様々な業態のお客様がいますし、それによってこの業務の流れも異なります。それを1社ずつ理解しようとするのが、お客様の問題点を把握するための重要なポイントであり、どの会社でも変わらない部分だと思います。

―― 米山さん自身が、実際にお客様のところに行って業務を横で見せてもらったり、一次情報を積極的に取りに行かれている印象を受けます。一方で、n = 1 のお客様の情報だけでは PdM は難しいと思うのですが、どのようにその情報を捉えているのですか?

米山 : 私は個人的に、一次情報は n = 1 で深く見ることが非常に重要だと考えています。特に MVP や PMF する前の段階では、「事例にまとめない」ということをよく言います。例えば、最初に 5 社に試してもらうとしたら、その 5 社の共通項を探すのではなく、 5 社それぞれの個別事例を、まるでインタビュー記事のように深く掘り下げて見ていくんです。

その n = 1 の個別事例とソフトウェアを作ることは切り離して考えます。ソフトウェアは、抽象化して効率的に管理できる設計を考えますが、その設計と個別事例を並べた時に、「ここが噛み合わない」「この機能がマッチしない」といったズレが必ず出てきます。そのズレを収めるため、どう補強するか、どう修正していくかを考えます。

例えるなら、振り子のようなイメージで、振れ幅を抑えていくようなものです。片側は n = 1 のバラバラの個別事例の話、もう片側はお客様の状況は一度傍に置いて「こうあるべき」と考えるソフトウェア的な理想設計。最初は振れ幅が大きいかもしれませんが、これを何度も行き来しながら、徐々に狭めて真ん中に集約する。また、SaaSを活用して業務をするために、お客様側にも変わっていただきたい部分が出てきます。個別事情に依存しないように、汎用的で多くの人にとって嬉しい形に「良い塩梅」を探すことが事業作りかもしれません。なにより、アンドパッドのカスタマーサクセスとカスタマーサポートが頼もしいので、お客様に寄り添いつつANDPADを活用した新しいDXを模索できます。このためPdMとしてはソフトウェアとしての理想を考えても良いと思っています。

―― 今の話をしている時、米山さんはとても楽しそうですね。 アンドパッドで新規事業をやっている中で、喜びはどこにありますか?

米山 : お客様からのフィードバックは嬉しいです。何より自分の作ったプロダクトが狙い通り実際に使われているのを見るのも楽しいです。利用者全員にフィットするわけではないという不安も持ちながら、振り子を収斂させてプロダクトを作り、結果として5社、10社と徐々にたくさんのお客様に満足してもらえると、「ああ、狙い通りに設計できたな」という達成感があります。これはとても楽しいです。

また、新規事業を進める際は、プロダクトに限らず、マーケティングや営業戦略、投資アロケーションといった様々な観点があります。それぞれの話がバラバラに見えても、全て統合して一点にまとめる、複雑怪奇なものを良い塩梅に収束させていくプロセスも楽しいです。

―― 新規事業には「早く作る」というプレッシャーもあると思います。 このバランスをどう取っていますか?

米山 : 難しいところですね。ただ、何をするにしても早い方が良いと思っています。早めに間違いに気づくことも含めて、早く試行錯誤することが重要です。あとで軌道修正できるのであれば、基本的にはやってみるべきという考え方です。とはいえ、大失敗に繋がり、事業を止めざるを得なくなるようなことは避けるべきです。

そのため、未来を信じてポジティブに「こうやったらお客様が喜ぶ」と考える一方で、頭の裏側では 9 割くらい「でも、こうなったらどうしよう」「こうなったら嫌だな」というような、最悪のシナリオを慎重に考えています。事業を考える時、実は憂鬱なことが多いんです。

―― プレッシャーもありますよね。

米山 : 色々な人に聞くと「ここはどうするんですか?」と考慮外のことを聞かれて「検討します」となることもあります。でも、それで憂鬱な顔をしているとみんなが自信をなくしてしまうので、表には出さないようにしています(笑)。

米山が語るアンドパッドと FinTech の未来

―― 米山さんご自身の今後、そしてアンドパッドの現在と未来について聞かせてください。

米山 : 私自身は、元々技術と経営を繋ぎたいという思いがあり、ビジネスと技術をうまくまとめ、それによって価値を出していくことに興味があります。この思いは変わらず、それを通じて良いプロダクトを作り続けたいと思っています。

私がアンドパッドでメインに携わっているのが 「ANDPAD早受取」 をはじめとする FinTech サービスです。このサービスは建築・建設のドメイン知識と金融系のドメイン知識の両方が必要で、これらは入社してから学んでいます。金融ならではの特有の制約条件もあり、サービス運営上のオペレーションが発生するので、それに合わせたプロダクト設計をしなければならない点が特に難しかったです。

―― これからどのように進めようとしていますか?

米山 : SaaSとFinTechは、事業立ち上げのプロセスが異なります。SaaSは提供社数を絞り、お客様の業務フィットを確かめながら慎重にPMFを目指します。一方で、FinTechはPMFに向けた検証に一定規模の利用者数が必要です。これは数が少ないと金融特有のリスク分散ができないからです。一方で、大規模に展開し過ぎて問題が起きれば大事故になってしまう。この見極めが、金融特有の事業立ち上げモデルだと思います。

―― 確かに、早めに失敗するという従来のような作り方ができないのですね。

米山 : はい。早く小さく失敗するというのが非常に難しいと感じています。とはいえ、新規事業における早めの失敗の原理原則は変わらないので、プロダクトとオペレーションの設計を重ね合わせて工夫を凝らしたり、アンドパッドの既存プロダクトを活かす方法を試行錯誤しています。実際、アンドパッドの既存プロダクトと連携することで、実はインフラ、セキュリティ、与信審査モデルなど "当たり前品質" の一部をスキップして開発が進められています。ANDPAD をベースにすることで "高速道路" に乗れるところもあります。

―― それは面白いですね!

米山 : SaaS としてのアンドパッドだけでなく、 FinTech との掛け算によってアンドパッドに新しい顔ができ、社会的な意義や業界へのインパクトをさらに大きくしていけると思っています。SaaS として高めていくべきところもまだまだありますが、それに加えて新しいジャンルの事業を開拓することに貢献したいと思っています。

―― アンドパッドの新しい顔というのは新規事業の醍醐味ですね。

米山 : SaaSとしてのANDPAD は、現場の職人から経営者まで様々な方が毎日ログインして利用されています。一方でFinTech は、使いたい時に使いたいだけ利用するサービスです。どちらかというと ECに近いモデルだと捉えています。必要になった時に想起されて利用してもらうプロダクトなので「アンドパッドは FinTech もやっているんだ」という認知を広げる施策が必要で、まさしく新しい顔を作ろうとしています。

―― 面白いですね。アンドパッドというと SaaS というイメージが強いですが、 SaaS でのキャリアを考えている人だけでなく、 FinTech のような新しい領域に興味がある人にもアピールできそうです。

米山 : まさにその通りです。業界に特化し、お客様の根深い問題まで深く掘り下げて業界全体を DX する SaaS の PdM に挑戦したい人にも、それだけではない新しい事業を立ち上げたい PdM にとっても、今後はチャンスが増えていくと思います。

もちろん、SaaSとしてのアンドパッドも面白いタイミングです。建築・建設業界はとても大きく、まだアンドパッドがカバーできていない業務も残っています。さらに、様々な業務データを元にしたAI 活用がSaaSを加速するタイミングを迎えています。また今後は 標準機能としてAI ありきで新規プロダクトを作ることが当たり前になっていくでしょう。"SaaS is dead." とも表現される 歴史が変わるタイミングで、アンドパッドの PdM として携わることはとても楽しいと思います。

―― アンドパッドには様々なデータもあるので AI 活用のチャンスが溢れていますね。 本日はありがとうございました !

米山 : こちらこそありがとうございました。

アンドパッドで新規事業/プロダクトをつくる面白さを感じてもらえましたか? 建築・建設業界にはこれからも FinTech と同様に、建築・建設業界ドメイン × 〇〇 ドメインという掛け算のサービス・プロダクトが生まれる余地がたくさんあります。 アンドパッドでは PdM だけでなくエンジニアやデザイナー、 CRE 、カスタマーサクセスなどなど様々なポジションが協力し、新規事業/プロダクトをつくっています !

新規プロダクト/事業開発が好きな方はぜひカジュアル面談やポジションにご応募ください。 特に FinTech の話は面白いですよ~ !!

/assets/images/3213875/original/0c3a42a8-7238-437a-9080-a43552905010?1760427319)

/assets/images/5005916/original/cfb868de-638f-44e1-8f8e-b8e63f273e48?1589330015)

/assets/images/7744224/original/cfb868de-638f-44e1-8f8e-b8e63f273e48?1633930861)