キャビンがつくる未来の里山~木のおはなし~ | 株式会社allbeans

Wantedlyストーリーも第4弾になりました。今回は、allbeansが目指す、未来の里山にまつわる「木のおはなし」です。自然ゆたかな里山の資源と課題allbeansがある高知県は、県土の84...

https://www.wantedly.com/companies/allbeans/post_articles/1022062

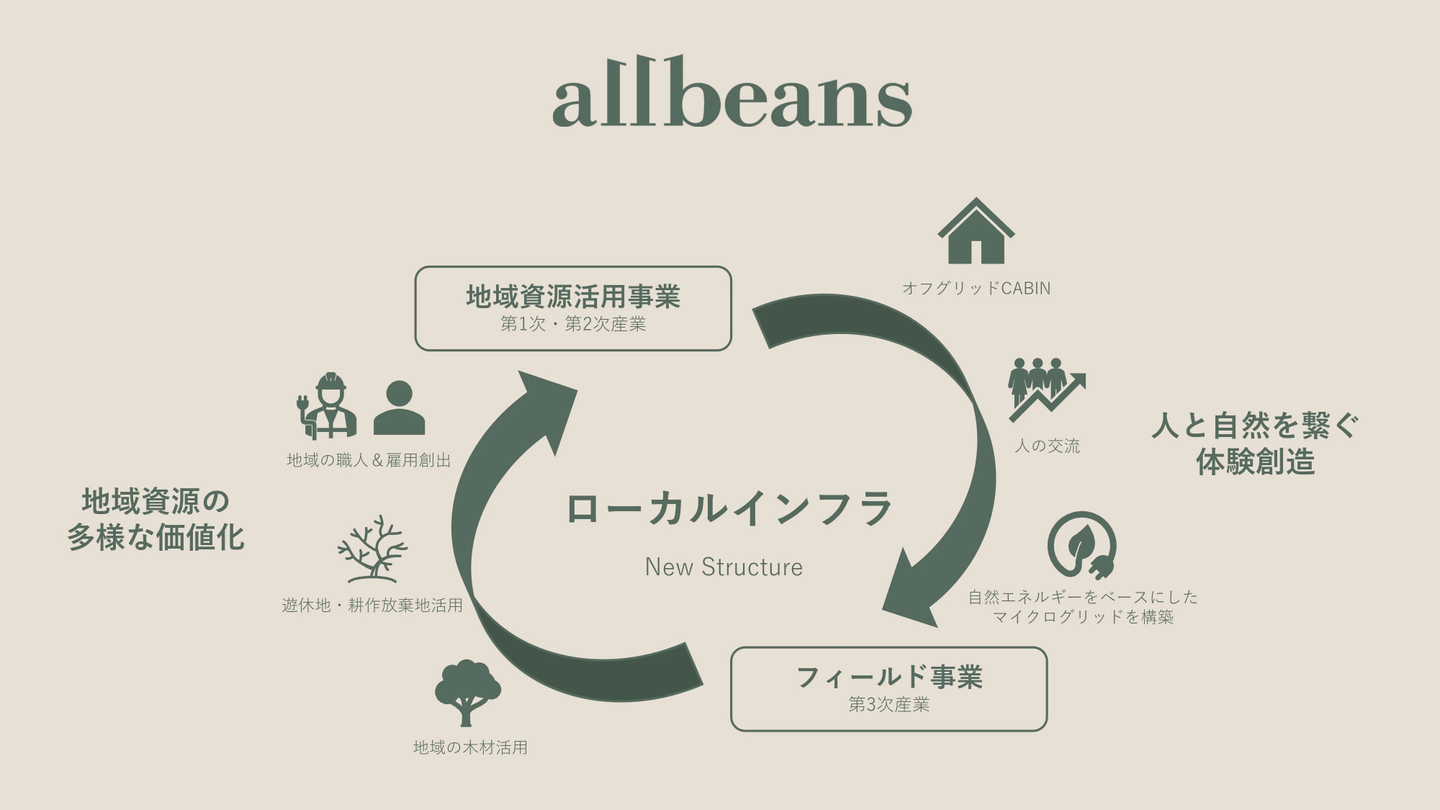

allbeansは自然エネルギーの力で運営する宿泊施設。

平時はホテルですが、災害時には避難所としても活用できます。

そして、allbeansホテルのキャビンは、

地域の木で、地元の職人さんの力を借りてつくりました。

なぜ、ホテルが地域にそこまで根差すのか。

それはキャビンを中心に地域資源が循環する仕組みをつくることで、

未来に豊かな里山を残したい、そんな考えがあります。

今回はキャビンに込めた想いについて、allbeansの代表 近藤のほか、

設計士の梅原さんに伺った話を綴ります。(以下、敬称略)

キャビンのコンセプトは「神社」

キャビン設計はプロダクト開発

キャビンでの体験をよりいいものにするために

高知でキャビンをつくるということ

地球とつながる喜びを。

株式会社allbeans

株式会社allbeans

代表取締役 近藤拓茉(こんどう・たくま)

1995年徳島県生まれ、高知県香美市在住。大学卒業後、高知県内にて宿泊施設の立上運営を行う。2023年10月に株式会社allbeansを設立。持続可能な未来の里山をつくるため、地域資源の循環に努める。温泉と登山が好き。

株式会社風憬社

梅原佑司(うめばらゆうじ)

建築家、1980年高知県生まれ。高知工科大学大学院 工学研究科 基盤工学専攻 修了後、堀部安嗣建築設計事務所にて堀部安嗣に師事。2010年高知に帰郷し独立、2019年株式会社風憬社設立。高知及び全国にて、住宅から商業建築・公共建築まで幅広く建築設計・監理を行う。

全国津々浦々にあり、どの地域でも変わらぬ姿で佇む神社。

「神社のように自然と人をつなぐ場所にしたい」

この想いからキャビンの設計は始まりました。

近藤:神社は日本人にとって、自然と共生した暮らしの原点だと思っています。

四隅に柱を打って神聖な空間をつくり、その中央には屋代というからっぽの空間がある。つまり、神社は「空白を抱いている」とも言えます。何もない空間はものが宿る可能性を秘めていて、神様もそこに入るかもしれない。人々はその「かもしれない」に手を合わせ、願いを入れることで心のよりどころとする。人と自然をつなぐ「場」として神社があり、日本人の自然に対する想いを形づくっていると思います。

このコンセプトを現代に取り入れて「からっぽ」だからこそ誰でも入ることができる空間をつくる。そして、このキャビンが、その土地が持つ風景とお客様をつなぐ媒体になるようにという想いから、神社のイメージを大切にしています。

近藤:あと、木材の循環の点についても神社は関わり深いです。例えば、伊勢神宮は20年に一度、式年遷宮のために作り替えますよね。境内で木を育て、その木を使って新しい社殿を建てるという文化が1300年も続いています。神社は人の暮らしに寄り添い、地元で採れた木を使って建てる。allbeansのキャビンもそういう存在でありたいと思っています。

近藤:設計の打ち合わせを始めたのは3年くらい前からかな。最初は動かせるタイプではなく、置き型のキャビンを考えていました。そこから、誰でも手軽にホテルを始めることができる仕組み、土地にダメージを与えない方法を模索し、今のような可動式のキャビンになりました。

梅原:このキャビンをつくる過程は全てが手探り。オフグリッドに関しても細かいところは勉強が必要なので、近藤くんの方がはるかに大変ですよ。

近藤:大変だったことでいうと、職人さんの確保が難しかったですね。水道や電気が通る場所に建てることが当たり前。allbeansのキャビンがあるのはインフラが繋がっていない耕作放棄地だった場所なので、前例がないからと、職人さんに断られたこともありました。

近藤:あと、設計も木材の調達もフルオーダーで、ひとつひとつがプロジェクトのようなものです。だからこそ、職人さんたちとコミュニケーションを丁寧に重ねることが大切だと痛感しました。発注で認識の違いがあると時間や資金にもロスが出ます。コミュニケーションを大切にしなければいけないと思いました。

梅原:普通ならコスト重視でやらないところに一手間をかけています。例えば、シャワールームの壁板に溝を彫ってシャープなデザインに見せたり、換気扇が見えないようにルーバーで隠したり。こうした細かいことの積み重ねで空間の「質」が変わり、allbeansのコンセプトも分かってもらえます。

近藤:そうですね、一手間で体験の「質」はすごく変わります。より木に包まれた空間にして他のものが目に入らないように意識しています。部屋に入ったときに大きな窓に目が向くよう、窓に向かって壁板を張ることで視線を誘導しています。コンセプトを体験してもらうために、こうした細かい積み重ねが、お客様の心地いい体験に繋がればと思います。

梅原:それができたのは職人さんのおかげですよね。だって、板に溝を彫るのも手間じゃないですか。それにキャビンの壁板の幅も全部特注です。工場には規格があるけれど、全部一から挽いてもらっています。普通は既製品を使うのが当たり前です。

近藤:製材屋さんには、細かいオーダーにも答えていただきました。

梅原:木の板ひとつとっても、たくさんの人に支えられていますね。

梅原:近藤くんが目指す中山間地域の課題解決に対して、このキャビンは一つのアプローチになると思います。地域に還元したり、そこから何かを生み出したりする仕組みがいい。地域の木を使ってキャビンをつくる木の循環も、キャビンをハブに地域課題を解決するというビジョンも。これから、全国の中山間地域がインフラを維持できなくなるという危機感、そういう点に興味を持つ人は多いのではないでしょうか。

近藤:田舎での暮らしを維持して行くのは本当に厳しいと思います。子どもはいないし、税金も集まらないし、路線バスの便数も減っている。暮らしが成り立たないから山間部から人がいなくなる。水道や電気の維持管理が難しいのもそうです。そんな中山間地域の課題を、宿泊事業を通して解決するというのが一番のビジョンですね。

梅原:これからは高知の里山から全国に向けて展開できるように、高知で体制を整えていかないといけない段階ですね。高知県香美市の木材でキャビンを作って全国に届け、その中で雇用を生み出す。そういうところにallbeansの良さがあると思います。田舎から全国に向けていいものを作る、そこをやらなきゃいけない。

近藤:それが一番大変ですね。経済合理性との戦いです。資金の面で言うと、田舎にいるよりも都会に出ていった方が便利。それでも、この想い、ローカルインフラをつくるために高知でやっています。

梅原:この想いは誰にでも共感してもらえるもの。そこを大事にしなきゃいけないですよね。

近藤:お客様にも思いを伝えていけたらいいなと思います。コンセプトはずっと大切に守っていきたいです。

近藤:自然共生型キャビンをしていて思うのは、価格の安さや便利さ以外の軸で消費活動が進む仕組みが生まれたらいいなと思います。雨水を濾過・滅菌した水を使い、太陽光で発電して運営しているので、キャビンは自然の影響を受けやすい。もちろん、お客様からご指摘をいただくこともあります。それでも、コンセプトでもある「地球とつながる喜び」を楽しんでいただけるように、丁寧に伝えていかなければいけない。そう思っています。

梅原:自然エネルギーで動いていることをお客様に理解してもらう、それも含めてオフグリッドということなんでしょうね。

近藤:四季の移ろいや一日の太陽の動きを感じ、地球の循環を体験してもらう。お客様の心地良さを担保しながら、自然共生型ホテルの運営をどう実現していくのか。そのためにシステム開発も行っています。「地球とつながる喜び」をどうお客様と共有していけるかですね。

「持続可能なローカルの創造」をミッションに、電気と水を自給する自然共生型ホテル「allbeans」を運営。キャビンを通して「自由な時間」を提供し、人にも自然にも心地いい暮らしを実現します。

地球とつながる喜びを。

ホームページ:https://allbeans.jp/

Instagram:@allbeans.jp