【AIで金融を変える】金融機関での勤務から芽生えた問題意識。この挑戦に人生を賭ける。TempestAI COO 宮本裕揮

はじめまして!

はじめまして。TempestAI共同創業者の宮本裕揮(みやもとゆうき)です。この文章を読んでくださっているあなたに、まず最初に伝えたいのは「私は最初から特別な人間だったわけではない」ということです。大きな肩書きや華やかな実績があったわけではなく、ただ「何か大きなことを成し遂げたい」という思いを抱え、手探りで行動を積み重ねてきました。

それでも今、TempestAIを仲間たちと立ち上げ、金融の世界にAIを実装する挑戦をしています。この道のりは偶然ではなく、過去の選択と行動の延長線上にあります。ここからの物語を通じて、なぜ私がTempestAIを共に立ち上げ、今も全力で走り続けているのかを知っていただけたら嬉しいです

▲どこよりも地味な装飾のブース。展示会ではトークで人を惹きつけ、どこよりも多く商談に繋げました。

何者でもなかった日々

大学に入った当初、私は何者でもありませんでした。目立った肩書きもなく、誇れるような実績もなく、ただ漠然と「金融の世界で大きなことを成し遂げたい」という漠然とした思いだけを胸に抱えていました。私の高校時代の最も優れた決断の一つは、金融をやるために東大の理科一類に入学するという決断をしたことです。高校時代から株式投資やNFT、仮想通貨売買を経験していた私は、数学やコンピュータの力を元に金融の世界で大きなことを成し遂げたいと思っていました。そんな思いを持て余しながらも、心の中には常に「このままでは終われない」という焦りのような感情がありました。

親友と授業を抜け出しては、カフェやベンチに腰掛け、何時間も語り合いました。「これからの時代に必要とされるスキルは何か」「僕たちはどんな人生を生きるべきか」。答えのない問いを真剣にぶつけ合い、理想と現実の狭間で揺れながら、少しずつ自分の生き方を模索していました。周囲が就職活動や資格取得に目を向ける中、私たちはもっと根源的な問いに取り憑かれていたのかもしれません。

考えるだけでは前に進めない。そう思った私は、「行動することでしか未来は変わらない」という信念を持ち始めました。その象徴的な行動のひとつが、渋谷の路上での経験です。英語を本気で身につけたいと思った私は、外国人観光客に次々と声をかけ、会話を続けました。もちろん最初は拙い英語で、うまく伝わらないことばかり。それでも相手の反応を見て必死に言葉を探し、身振り手振りを交えて伝えようとするうちに、会話が成り立つ瞬間が生まれる。気づけば始発が来るまで路上で話し続ける夜もありました。

その体験は、単に英語を学ぶという目的を超えて、自分にとって大きな意味を持ちました。「できないからやらない」のではなく、「できないからこそ挑戦する」。この姿勢を持てたことで、私は初めて「行動力こそが自分を形作る武器になる」と確信しました。

何者でもなかったあの頃、特別な才能があったわけではありません。ただ必死に動き続け、失敗を恐れず挑み続けること。その積み重ねが、後に起業へとつながる土台をつくっていったのだと思います。

▲最も何者でもない写真

金融機関での修行

次のステップは、金融の“現場”に身を置くことでした。最初に飛び込んだのはクオンツファンド。朝一番のマーケットミーティングから一日が始まり、リスク、ディーリング、ミドルの席が混ざるフロアの空気を吸い込みながら、私はモデルと運用の狭間に立ち続けました。担当したのは、因子モデルの再現とバックテスト基盤の整備、シグナルのリーケージ潰し、手数料・スリッページ・流動性制約を織り込んだ実運用前提の検証。VaR/Expected Shortfall、ストレスシナリオの点検、ドローダウン時の想定行動のドキュメント化まで、机上の数式を“運用できる仕様”へ落とす作業に向き合いました。

▲セキュリティの観点から流石に元職場の写真は載せられないので、AIで忠実に再現したダミーです

同時期に、市場のレポーティング業務でも現場に入りました。決算書と取引履歴、担保評価を突き合わせ、与信方針と稟議のロジックを目の当たりにする。審査会議では、数字だけではなく、規程・法令・レピュテーションの観点がどのように意思決定に影響するかを学びました。日次・週次のレポーティングを半自動化するために、Excelマクロの置き換えやデータ抽出のスクリプト化にも取り組み、現場の“面倒くささ”を手で解消することの価値を実感しました。

この期間に徹底して叩き込まれたのは、「モデルは道具、意思決定は人と制度」という当たり前の事実です。美しいアルゴリズムも、運用制約と規制の前では簡単に形を変える。だからこそ、数字の背後にある経済の動き、制度設計、そして人間の心理まで合わせ鏡で見る癖を身につけました。のちにAIと金融を結びつけるとき、この“現場の視点”こそが私の強みになっていきます。

池田蒼との出会い。その日中に共同創業を決意の出会い

その後、人生の大きな転機となる出会いが訪れました。東大で開催されたソフトバンク主催のハッカソン、そのチームアップ交流会に参加しました。いくつかの机に分かれて参加者同士がプロダクトのアイデアを語り合う場の中で、「俺の夢は完全な金融予測モデルを構築することだ」と人生を通して何を実現したいのか熱く語る私に対し、一人だけ真剣に応えてくれる人がいました。「大規模言語モデルは株価や経済指標の数値的な動きだけでなく、定性的な文脈も見ることができる。そこにヒントがあるはず」と仮説をぶつけ、テーブル移動の合図が出てもなおずっとそのテーブルで語り続けました。

イベントが終わった後も話は尽きず、場所を移して宮下公園へ。夜風が冷たくなっていく中で、終電ギリギリまで語り合いました。金融の未来をどう変えるか、AIはどのように社会を動かすか、自分たちに何ができるのか。大学生らしい無鉄砲さと、本気の熱量が交錯する時間でした。

彼は、一般入試よりも難関といわれる東京大学推薦入試を、日本株投資の実績を武器に突破してきた人物でした。金融市場は一般に「ランダムウォーク」とされるなか、定性的な文脈にこそ鍵があるという仮説を持ち、それを大規模言語モデルの技術で解き明かそうとしていた。その視座は高く、単なる学生起業家の枠を超えたものでした。さらに、起業やビジネスに対する視座の高さも際立っていました。未来の市場をどう動かすか、AIで何を変えるか、その議論の鋭さは群を抜いていました。

ただ、私が最も惹かれたのは理屈以上の部分です。無鉄砲なまでの行動力、鋭い論理展開、そして何よりも本気の熱意。宮下公園で終電を逃すまで語り合った夜、私は「一緒にやるならこの人だ」と直感しました。

ここから、毎朝集まって議論を重ね、TempestAIへとつながる最初の一歩が始まりました。

▲ 2024年11月8日。宮下公園で終電まで語り合った。

ビジネスプランを練り上げる日々

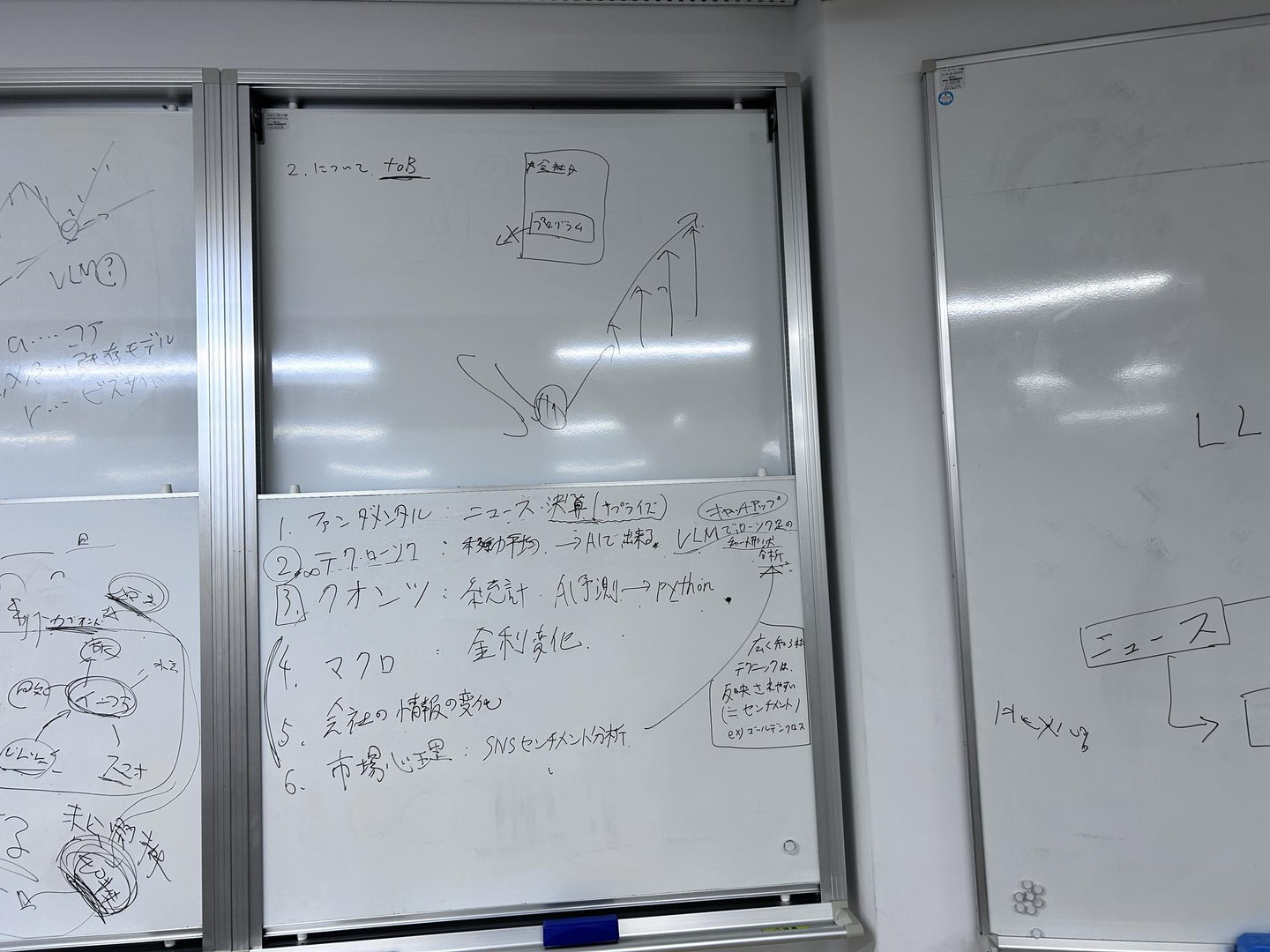

池田との出会いをきっかけに、私たちは毎日のように議論を重ねるようになりました。舞台は東大のKOMCEEと呼ばれる教室。朝早くからホワイトボードを占領し、ビジネスモデルや市場仮説を書き殴りながら、互いにアイデアをぶつけ合いました。壁一面が数式とフローチャートで埋まり、日が暮れるころには新しい仮説がまた生まれる。そんな日々が続きました。

当初、私たちは受託アンチから始まりました。実際、当時の東大界隈ではAI受託開発がブームのようになっていましたが、私たちはもっと大きな構想を描いていたのです。それは、言語モデルを核とした自動運用ファンド――イメージとしてはWealthNaviの上位互換をつくることでした。AIが投資判断を行い、全てを運用する仕組み。これこそが次の時代を切り拓くと信じていました。

しかし、議論を重ね、実際に金融の現場を見ていく中で限界に気づきました。既存の言語モデルでは、金融のトップ層が持つような深い思考や暗黙知を捉えることはできない。彼らの意思決定を形式知化し、学習させるには、現場データや実際の業務知見が不可欠でした。

そこで私たちは発想を転換しました。まずは「受託」という形で金融機関と組み、データと現場の課題に直接触れ、実績を積み上げていく。その延長線上にしか、本当に社会を変えるAIは存在しない。そう考えるようになったのです。

▲毎朝東大の教室でホワイトボードを占領してビジネスプランを練り上げていく

並行してVC巡りを行い、プロダクトをどう形にするかを考え、最新の論文をリサーチし、仲間を集める活動も進めました。東大界隈の友人や金融・コンサル業界にいる先輩たちにも声をかけ、「誰とならこの大きな挑戦を実現できるか」を必死に探しました。

受託アンチから始まった私たちの議論は、現実を直視しながらも大きな理想を失わない姿勢へと変わっていきました。その積み重ねが、のちにTempestAIという形へと結晶していったのです。

さあ、その挑戦を共にしませんか?

TempestAIは、まだ始まったばかりの物語です。私たちが歩んできた道は、無鉄砲な行動、深い議論、そして現場で得た学びの積み重ねでした。けれど、これから先の物語は、さらに大きく、さらに速く展開していきます。

金融という社会の根幹を支える領域で、本当に意味のあるAIを実装する。その挑戦は、一社や一人では成し遂げられません。多様な経験やスキルを持った仲間が集まり、本気で未来を変える意志を共有することでしか実現できないのです。

このストーリーをここまで読んでくださったあなたには、ぜひ「観客」ではなく「共演者」として加わっていただきたい。私たちのカルチャーは“仲良しの友達集団”ではなく、同じ目標に向かって全力で進む“同志”の集まりです。役割や専門は違っても、目指す方向はひとつ。その未来を共に切り拓いていきましょう。

▲展示会場(ポートメッセ名古屋)の隣であるだけで、別に中に入ってはいない

▲展示会の慰労会

/assets/images/22052047/original/8ed1181c-3af1-4b27-bfbb-ad08676e7dad?1757749809)

/assets/images/22042116/original/0b94b048-fcba-4d6d-9405-5596581403a0?1757648102)

/assets/images/22042116/original/0b94b048-fcba-4d6d-9405-5596581403a0?1757648102)