- 2027年新卒エンジニア採用

- B2CプロダクトのPdM

- 2027年新卒ビジネス職採用

- Other occupations (19)

- Development

- Business

- Other

※掲載内容は2025年2月時点の情報です。

UI・UXをデザインするだけじゃない? タクシーアプリ『GO』をはじめとするさまざまなプロダクトのデザインを手がけるのが、その名の通りプロダクトデザイングループです。

今回はプロダクトデザイングループから、遠藤岳史、室津悠樹、大西哲也、山本直子の4名が登場。彼らがプロダクトデザイングループの仕事の意義や特にこだわっているポイントを語ります。彼らのエピソードから見えてきた、いくつかの共通点とは。

変化の多い時代をサバイブするデザイナーを目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

「未来のために今できることを」プロダクトデザイナーたちの足跡

世の中になかった価値を届けていくデザイン

複雑な問題を紐解く面白さ

遠藤 岳史 プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン1グループ グループマネージャー

Webデザイナー、UI・UXデザイナーとして経験を積んだ後、2020年11月、GO(当時Mobility Technologies)へ入社。タクシーアプリ『GO』と後部座席タブレットのデザインを担当。配車注文前後〜乗車中・下車のユーザー体験設計に横断的に携わる。

室津 悠樹 プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン2グループ グループマネージャー

Webデザイナーとして経験を積んだ後、2017年1月にJapanTaxiへ入社。タクシーの後部座席タブレット、乗務員アプリにおけるデザイン業務を幅広く担当。

大西 哲也 プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン1グループ

メディア事業を主とする会社でWebデザイナー、プロダクトマネージャーとして経験を積んだ後、「世の中のためになるものをつくりたい」という想いで2022年5月にGOへ入社。

山本 直子 プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン2グループ 山本 直子

大学で美術・デザインを専攻し、地方のベンチャー企業へWebデザイナーとして就職。その後、上京し、Web制作会社やSIerなどでUI/UXを担当する。自社サービスのデザインに関わるべく、2018年にJapanTaxiへ入社。

「未来のために今できることを」プロダクトデザイナーたちの足跡

——遠藤さん、室津さんは以前のインタビューでこれまでのキャリアについてお話しいただいているので、今回は大西さん、山本さんに入社の経緯をお聞きしたいと思います。

プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン1グループ 大西 哲也

大西:私の場合は、「世の中のためになるものをつくりたい」という想いが強かったからです。子どもが産まれたタイミングや、30歳を過ぎたあたりで自身の中での世の中の捉え方が変わっていくのを感じていたとき思い出したのが、地元での移動の原体験でした。

地方出身ならではの視点かもしれませんが、生活していたときから元々、電車や路線バスの便数が少なく、移動に不便を感じていましたが、さらに減便・廃線などが実態として起きていることに課題意識を強く感じていました。そこで、親族が暮らす「地元地域の交通問題を解決したい」という気持ちが強くなり、最も早く実現できそうな環境としてGOを選びました。自分がタクシーアプリ『GO』のユーザーだったことも決め手のひとつです。

山本:私の前職はSIerなのですが、GOの前身となるJapanTaxiで元同僚がエンジニアとして働いていて。その方から「デザイナーが足りないから、どう?」とリファラルのお話を受けたことがきっかけです。

実は、転職活動をしようとしていたタイミングだったのですが、どうしてもSIerでは受託業務がメインで、予算や納期が決まっているため、できることに制限がかかってしまう。「デザインでもっと良くしたい」と思っても、手をつけられないような状況にモヤモヤしていました。自社サービスを開発している会社に絞ろうとしていたタイミングで声をかけてもらったので、ありがたかったです。

プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン2グループ 山本 直子

——プロダクトデザイナーの仕事はどのような変遷を遂げてきているのでしょうか?

室津:基本的にやっていること自体に変化はありません。ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスのデザインを通じて、プロダクトを開発しています。ただ言われたことをやるのではなく、世の中の動きやサービスのビジョンなどを踏まえてメンバーとディスカッションして、 「未来のために、直近はこうするべき」と形にしていく仕事です。規模もどんどん大きくなっています。

山本:入社当時を振り返ると、ここまでGOが組織としても提供プロダクトとしても大きくなるとは思いませんでしたね。同時に、より複雑性は増してきているとも感じています。

世の中になかった価値を届けていくデザイン

—— 会社やサービスのフェーズがどんどん変化している環境下において、GOのプロダクトデザインにはどんな特徴がありますか?

遠藤:大きく分けて2つあります。ひとつは、サービスがオンラインだけでは完結しないこと。

さまざまなプロダクトが複数絡み合っていて、相互に連携しあって、ユーザーへ価値を届けている。タクシーアプリ『GO』だけにフォーカスしても、タクシーを呼びたいユーザーのスマートフォンのアプリ、配車リクエストをした際に乗務員の方たちが操作するアプリ、車内決済の際の後部座席タブレットなど、オンラインだけではなくオフラインまですべての体験をつないで、ユーザーへ価値を提供している点は大きな特徴です。

もうひとつは、さまざまなフェーズのプロダクトが展開されていることです。

社内では0→1や1→10、10→100といったさまざまなフェーズのプロダクトが進行しているので、手を挙げれば挑戦もできる。また、バックグラウンドが様々なデザイナーであっても能力を発揮できるし、新しい経験にもチャレンジしやすい環境だと考えています。私の経験上の話ですが、スタートアップやベンチャーの規模感の会社では、一企業で多様なフェーズに関われる機会はなかなかできないのではないかなと。

山本: 私個人としては、新規事業のようにまだ世の中にないプロダクトに関われるときと世の中の役に立つプロダクトに関われるときが一番ワクワクします。

例えば、ドライバー特化の求人サービス『GOジョブ』については最近、新機能も備えたプロダクトとしてリニューアルしました。昨今のドライバー不足という社会課題を解決しようとしている側面もあり、まだまだ課題も多いですが、とてもやり甲斐があります。

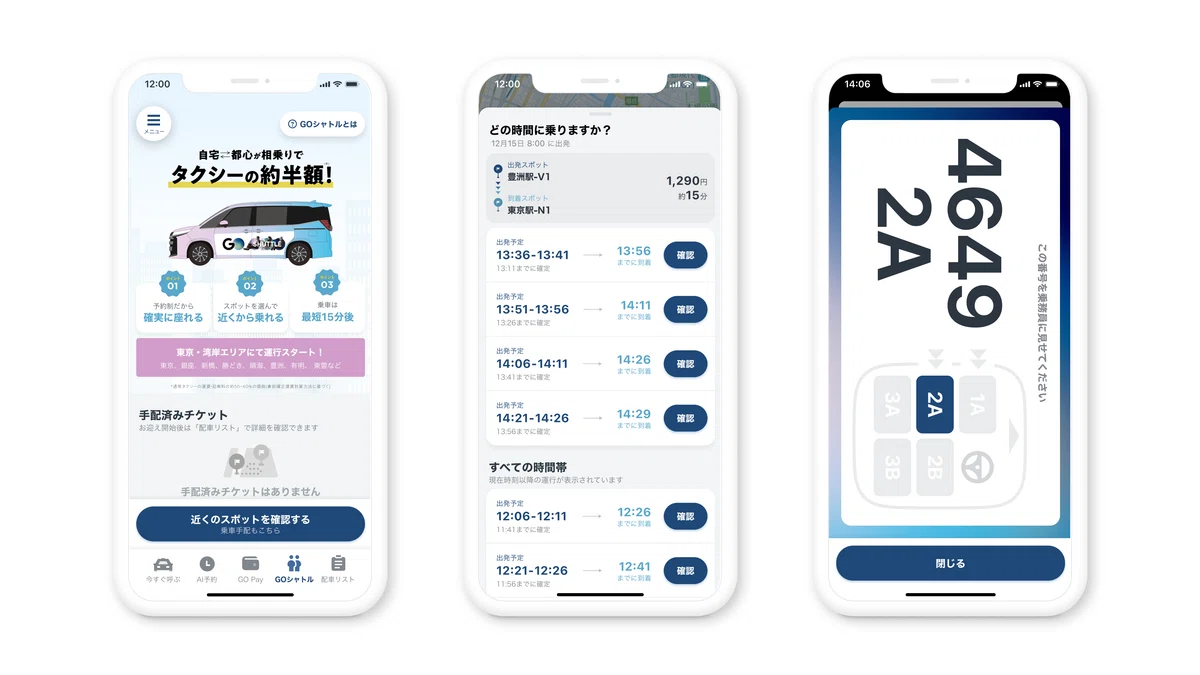

室津: つい最近で言うと、大西さんが関わった『GO SHUTTLE』というプロダクトもそうですね。ユーザーの皆さんに対して移動の選択肢を増やし、より移動の体験向上を目指した相乗りサービスです。新しい取り組みのためまだまだ課題は多いですが、これまでにないアプローチでも着実に実行していける技術力と規模が備わってきているので、デザイナーとして仕事の意義を感じやすいです。

大西: まさにそうですね。『GO SHUTTLE』はタクシーの約5、6割程度の料金での移動を相乗りをすることで実現しています。だから、タクシーがこれまで移動の選択肢に入っていなかった人でも「今日は疲れていて座りたいから最寄り駅まで相乗りする」という選択がしやすくなる。これまでタクシーに乗車する頻度が少なかった方々の新たな移動の手段となったら嬉しいなと思いながら日々取り組んでいます。

『GO SHUTTLE』の利用画面

—— これまで、工夫したことや苦労したことを教えてください。

大西: デザイナーの仕事全般に通じることなのですが、GOの次の柱になるようなプロダクトの場合、関わる人も多く、その分さまざまな観点から出てくる意見を「じゃあこういう形にしましょう」と落としどころを見つけていくことは、結構大変です。

ただ、プロジェクトの中で、ステークホルダーの「プロダクトの解像度を上げる部分」や「段取りして進める部分」はデザイナーの腕の見せ所でもあり、面白さに通じる部分でもあると思っています。

山本:私は、ライドシェアドライバーに関わるシステムの開発が思い出に残っています。当時あまり先行きが見えていない状況で、PdM、エンジニアと一緒に仮説立てしながら開発を進めていったことが印象的でした。

室津:デザイナーに限った話ではないのですが、お二人の話を聞いていて改めて感じるのは、特に最近のGOで個人プレーだけで仕事するのはほぼ無理ということです。他のデザイナーや他のロールと壁なくコラボレーションしてシナジーを生み出していくことが、世の中に価値のあるものを提供し続けていくうえで必要不可欠になってきています。

プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン2グループ グループマネージャー 室津 悠樹

山本:会社のバリューにも「全方よし。」という言葉があるように、個人の視点に加えて、ユーザー視点、さらにはタクシー事業者の方や乗務員・ドライバーの方などさまざまな視点が大事になってきます。

単なる全体最適化とは違って、それぞれの視点を取り入れながら、サービスを成り立たせていかなくてはいけない。とても難しいのですが、妥協してはいけないポイントです。

ただ、プロセスを可視化できることもデザイナーの職能だと思っています。基本的に業務はリモートワークで、出社は月に1回程度。プロジェクトによっては週に数日集まることもありますが、「オンラインでできることはオンラインにしよう」という方針です。

だから、可視化のスキルがあれば、プロジェクトにおいてミスなくコミュニケーションをとっていくことができる。手前味噌な言い方になってしまいますが、「全方よし。」を実現していくためにも、大事な役割を担っていると言えるのかもしれません。

複雑な問題を紐解く面白さ

—— 今後のグループとしてのビジョンを教えてください。

遠藤:個人的に、バリューにある「違いを力に。」を強く意識しています。事業成長に伴い組織としても大きくなっていく中で、さまざまなバックグラウンドのメンバーが入社してきているので、それぞれのスペシャリティを掛け合わせながら、挑戦するものは挑戦しつつ、足元を固めるものは固めて……と攻守のバランスをとっていきたい。

攻めのところで言うと、プロダクトデザイナーが持つ最大の武器の一つは、情報を整理し可視化するスキルと捉えています。

様々なプロジェクトにおいて、積極的に情報を掴み具体化した上で、そこから生まれる新たな課題や論点をスピーディーに可視化することで、議論が空中戦にならず、意思決定の質やスピードを向上させることができるのではないかと。

逆に守りのところは、デザイナー単独で突っ走ってしまうと方向性がズレる可能性があるので、アウトプットに対して様々な視点で相互レビューなどを取り入れながら、GOのプロダクトとしての一貫性や品質の維持・向上を面で取り組める体制作りをしていきたい。

まだまだ組織としてもこれからのフェーズなので試行錯誤しながらチャレンジしていきたいですね。

—— そのうえで、どのような人たちと一緒に働きたいですか?

室津:複雑な問題を解いていくことが好きな方には、ぜひオススメしたい会社です。ただ、本当に複雑すぎる部分もあるので、そこは一緒に試行錯誤しながら紐解いていけたら嬉しいです。

まとめると、課題解決のためにデザイナーとして何ができるかを考え、アクションしていくことにやりがいを感じる方、また、多様なメンバーやステークホルダーと共創していくことに楽しさを感じる方と一緒に働きたいですね。

自分たちが想い描く未来に向けてみんなで着実にサービスを形にしていくことができれば、一人で答えの見えない問題に取り組むよりも、きっと楽しいはずです。

大西: 私は世の中の不便を解決していくことにコミットしています。だから、「デザイナーの仕事の領域はここからここまでという線引きをする」より、高い視座や熱量で課題解決に向き合ってくれる方(結果的に職域を越境してしまうような方)と一緒に働きたいです。

プロダクトマネジメント本部 デザイン部 プロダクトデザイン1グループ グループマネージャーの遠藤はリモートでインタビューに参加

遠藤:私からは2つあります。1つは、ビジネス視点で物事を捉えたり関心が高い方とも一緒に働きたいなと考えています。先ほど室津さんが話したように、仕事自体はUIやUXのデザインですが、事業に直結するものに携わっているわけですから。

自分たちの仕事が事業に与える影響やリリース後の数値変化などをキャッチアップして、データを読み解き、分析して、ネクストアクションにつなげていける方をぜひお迎えしたいと思います。

もう1つは、変化を楽しめる方だと嬉しいです。 今のモビリティ業界は特に変化が激しいタイミングです。会長や社長も「100年に一度」と表現したり、海外でも自動運転が盛り上がっていたり、社会的・政治的背景を受けてダイナミックに変化しようとしています。そんなタイミングだからこそ、変化を柔軟に受け入れて、咀嚼してバリューを発揮できる方と一緒に働きたい。

そんな変化の激しいタイミングにおいてプロダクトデザイナーとして最前線で関われることは、その後のキャリアにおいて、とても有意義で価値あるものになっていくはずですから。

■ 採用情報

GOでは、共に働く仲間を募集中です。

興味がある方は、お気軽にご連絡ください!

/assets/images/12872791/original/b1b6dcc2-682d-4b70-935c-793272aa2335?1680485233)

/assets/images/12872791/original/b1b6dcc2-682d-4b70-935c-793272aa2335?1680485233)

/assets/images/12872791/original/b1b6dcc2-682d-4b70-935c-793272aa2335?1680485233)