- フロントエンジニア

- WEBディレクター

- バックエンドエンジニア

- Other occupations (3)

- Development

- Business

クリエイティブ業界でデザイナーとして働き初めてから30年が経ちました。

現在は十数年前に起業し、クリエイティブ会社の経営の一端を担っています。

当時を振り返ってみるとテクノロジーの進歩も著しく、制作環境やスタイルも大きく変化したと感じます。当時のデザイン業界は個人事務所が多く、大きなデザイン会社でも自分のスキルをフル活用し、仕事を勝ち取って、一人で納品まで完遂する、サバイバルの様な厳しい競争原理の環境だったと記憶しています。

その時代から考えると、制作環境は完全デジタル化となり、インターネットも普及し、情報の流通スピードと量が激変するとともに、消費者とのタッチポイントも大きく様変わりし、クリエイティブを提供する場もアナログからデジタルへと主戦場が移りました。

その変化に応じる様にクリエイティブの制作環境やスタイル、そしてマインドも大きく変わったと感じます。

その中でも感じる大きな変化は『個人』ではなくエンジニアやディレクターなど、職域を横断して集められた『チーム』という複数人で制作する事が主流となった事です。

現在の仕事の多くは一人で業務を完結する事は難しく、チームまたは会社組織として業務を請け負う事が多くなったと思います。今回はその働き方の変化を経験した上で、私が考える『組織で働くこと』について、少しお話したいと思います。

仕事で感じる『ギャップ』

私は採用フローにおいて最終面接を担当しており、ここ数年、面接で訪れる求職者に必ず確認する質問があります。

その質問とは

『あなたが会社の後輩に「働くとは何ですか?」と質問されたら、何と答えますか?』

という質問です。

この質問をされた求職者の多くは、一瞬フリーズしたり、沈黙の間を埋める様に話をつなぎながら、思考の整理をされる方が多い様に感じます。

「働く」という事は、義務教育の過程から当然の事として提示され、真摯に向き合う機会も少ないように感じます。

「働かない」という事を決めた人であれば、明確な理由をスラスラ提示できると思いますが、その逆は難しいと自分でも思います。我ながら意地の悪い質問だと自覚していますが、大切な質問とも考えています。

その結果、職域を問わず、いただく回答は「自己実現のために働く」という内容が殆どです。

勿論、「自己実現のために働く」という回答は間違いではありません、とても大切な事です。

30年前であれば勿論のこと、現在でも個人事業主やギルド型の組織ではあれば上記の回答だけで充分であるとも思います。

ただ私たちの様な会社組織で働く上では「自己実現のために」だけでは不十分だと考えています。

会社組織を前提にして「働く」という事を考えた場合「自己実現を達成する過程で、会社と何を共有するか」という事も大切な考えだと思います。

終身雇用という日本独自の考え方はとっくの昔に淘汰されましたが、終身雇用でなくとも会社に在籍する期間は、何かしら会社と等価交換が必須となります。

では会社と何を交換すれば良いのか?というと、考える視点は意外とシンプルです。下記の2つの価値向上に直接的でも間接的にでも寄与する事だと考えています。

会社としての社会的価値

社会の課題を解決し、人々の生活や環境を豊かにする事業活動

会社としての経済的価値

利益や売上の多寡だけではなく、会社が社会の経済システムの中で果たす役割

上記の交換するという感覚が希薄となる事に私は「ギャップ」を感じているのだと考えています。

『働く』という事を考える時に個人的な視点はとても大切にされていますが、会社(組織)という視点が、希薄である事に一抹の不安を感じています。

キャリアパスという視点の落とし穴

また社内スタッフとの面談や採用面接など、さまざまタイミングで『キャリアパス』という言葉を耳にする機会が多くあります。キャリアパスの内容は職場環境や発する人または受け手の解釈により有用性の判断が変わってしまう事があると思います。

では『キャリアパス』とは何なのか?ChatGPT先生に聞いてみました。

ChatGPT先生によるとキャリアパスとは「個人が仕事を通じてどのように成長し、どのような役割やポジションに進んでいくかを示す道筋」とのこと。

キャリアパスの種類

A.スペシャリスト型 ・・・ ある分野を極めて専門性を高める

B.マネジメント型 ・・・ チームや組織をまとめ成果を高める

C.ダブルラダー型 ・・・ 専門性とマネジメント

※型の考え方は他にもあるかもしれません。

小規模の会社では管理職としての階層を多重に設定する事が難しく、マネジメント型の視点だけでキャリアパスを考えると、すぐ頭打ちとなってしまう傾向があると思います。

そのため、私たちの様な規模の会社ではスペシャリスト型×マネジメント型の2つの道で考えるダブルラダー型(Dual Ladder Model)の考え方を取り入れている会社が多いと思います。

見過ごしやすい落とし穴として『キャリアパス』は、個人のキャリアパス≠会社と共有するキャリアパスとなり、2つは必ずしも完全一致では無いということです。

キャリアパスは段階的にマイルストーンを設定し、その実現に向けて必要なスキルを明確にし、一つずつ積み上げてゆく事が基本です。

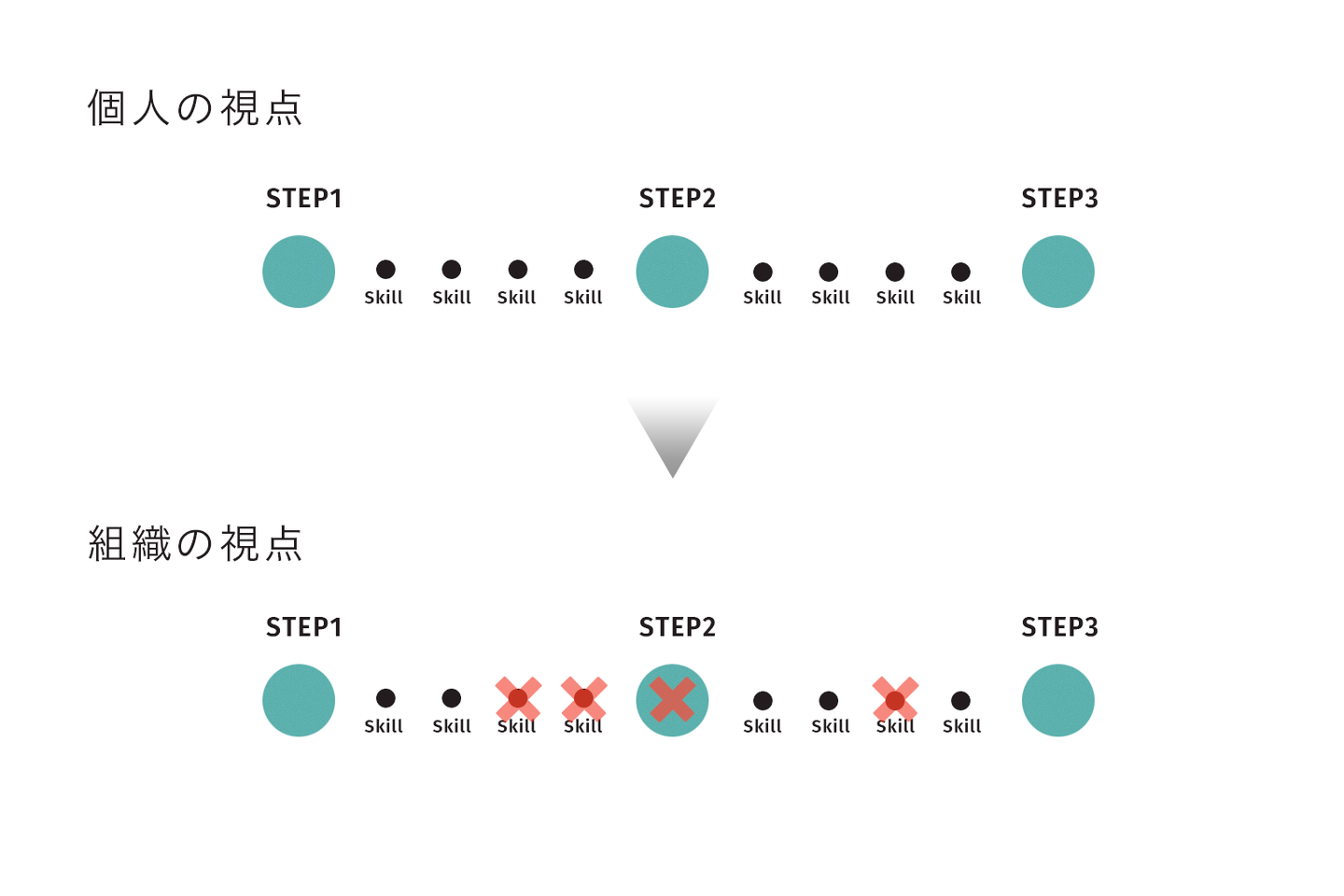

マイルストーンの考え方や必要なスキルについて、個人と組織の考えが一致するものもあれば、一致しないものもあると考えています。

その様な事を踏まえると、自分が属する組織がどの様な考え方か客観的な視点で見極めた上で、『キャリアパス』という言葉を使用する必要があると考えています。

そのTPOを間違えると、上司や面接官との間に認識の乖離が生まれ、有用では無いと判断されてしまう事があると思います。

また近年ではマネージメント業務は負荷が高く、評価と対価が見合わないと感じる人も多く、それらは敬遠される傾向にあるという記事を多く見かけます。

それに加えワークライフバランス、副業の推進、リスキリングなど、社会や組織視点ではなく個人を中心に据え、やりがいや成長を重んじる傾向がとても強いと感じます。

会社や面接の場で使用される『キャリアパス』は、組織や会社視点で語られる事は少なく、かなり個に傾倒したプランに聞こえる事が多いと感じます。

前段で述べている事と重複しますが、あなたの考えるキャリアパスが、伝える相手にとって理解もしくは共感してもらえる内容なのか、客観的な視点で判断する事がとても重要だと考えています。

仕事を通して自分と向き合い、自分の人生を考える事は、どちらかというと必須事項だと考えます。

しかし、その個人的な視点に終始し考察や修練を重ねるだけで、より良い人生が送れるとも思えないと感じます。

「個」で成長できる事と、「組織」で成長できる事の2つの視点で、仕事に向き合う事ができると、いろいろと視野と選択肢が広がり「働く」ことについて、新たな発見もあるのではないかと考えています。