こんにちは!TOKIUMでインターンをしている慶應義塾大学の蒲原です。現在は社内AI推進担当として、全社研修・勉強会の企画、登壇を通じて全社のAI活用レベルを底上げすることや、コンサルタントのように部署を横断しながらAIを活用した業務効率化を推進しています。

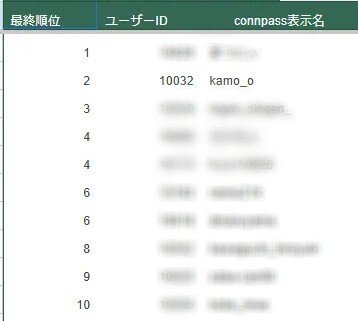

この記事では、外部で開催されたハッカソンに出て140人中2位を獲得し、その勢いをTOKIUM社内の課題解決につなげた話をお伝えしたいと思います。

「インターンって雑用ばかりでしょ?」そう思っている学生さんも多いかもしれません。しかしTOKIUMでは、インターン生でも最新のAI技術を駆使して、会社の事業や組織に大きなインパクトを与えることができます。

外部ハッカソンで2位の勢いを、社内課題の解決に

ハッカソンに初挑戦、成長を実感した瞬間

2025年7月、Difyに特化したハッカソンがあるという情報を耳にしました。Difyとは、AIアプリケーションを簡単に構築・運用するためのローコード開発プラットフォームです。TOKIUMのインターン業務でDifyに触れる機会があり、Difyの面白さにハマっていたため、参加してみることにしました。

初めての外部でのオフラインイベントで、学生の参加者は私一人。7名の登壇者から実際の活用事例を聞いた後、ハッカソンのお題である「SaaS企業の営業部が商談中に使う社内チャットボットの開発」に取り組みました。

結果は参加者140人中2位。審査員の方からは「社会人より社会人している成果物とプレゼンだった」というコメントをいただきました。このコメントは順位以上にうれしく、これまでの自分の成長が外部の方にも認められたことで、自信がつきました。

ハッカソンでの経験をTOKIUMの課題解決へ

これまで蓄えた知識やハッカソンで培った経験を活かし、「Difyを使って会社のために何か成果を出したい」と考えた私は、社内の課題を探しました。

着目したのは、営業やインサイドセールス部門がお客様からの問い合わせを社内Slackチャンネルで質問する際の業務フローです。

質問に回答する社員の負担が大きいことや、回答までに時間がかかってしまうことが課題でした。回答を待つ間に顧客対応の機会を逃してしまう可能性もあり、改善の余地があると感じました。

そこで、製品情報や過去のやり取りを学習させたAIチャットボットがあれば瞬時に回答できるはずだと考え、開発に着手しました。

しかし、AI推進には大きな問題がひとつ。いくら便利なツールを作っても「結局使われない」ということがよくあります。ツールを利用するためのアクセスやプロンプトを考える手間が、定着を妨げてしまうことが多いからです。

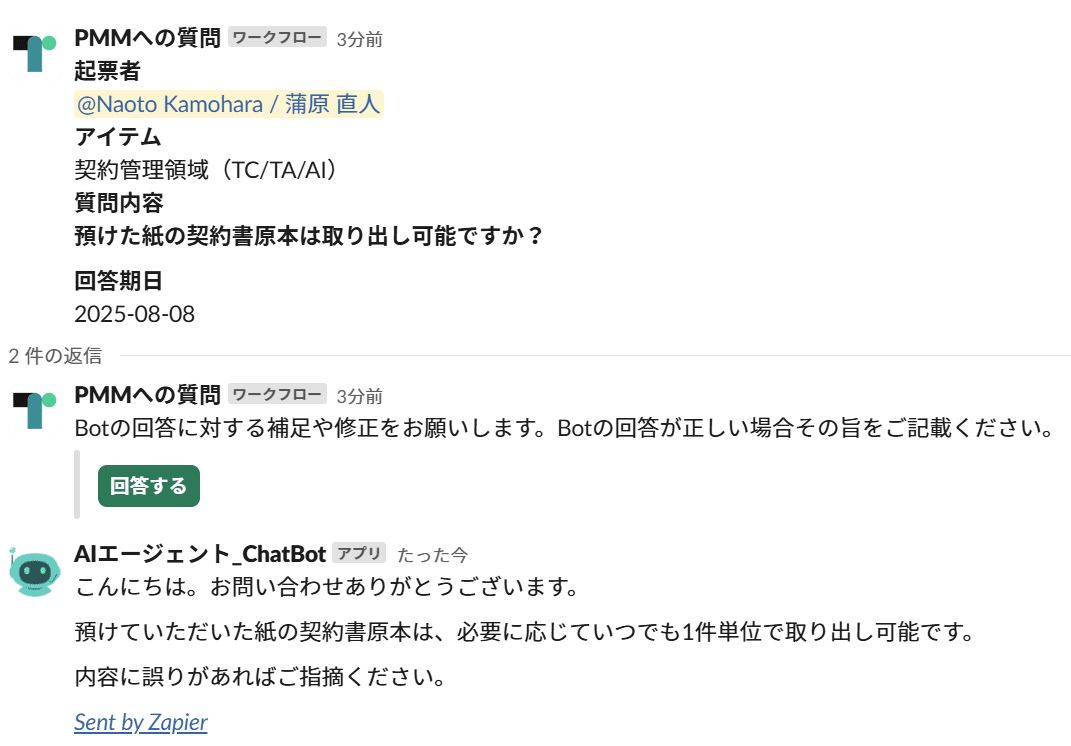

そこで考えたのが、「利用者が意識しなくても、質問が投稿されたら自動で反応するSlackボット」でした。普段通りチャンネルに質問を投稿するだけで、AIが自動で回答してくれる。これなら確実に使ってもらえると考えました。

技術構成と実装のポイント:GAS×Dify×Zapierで実現

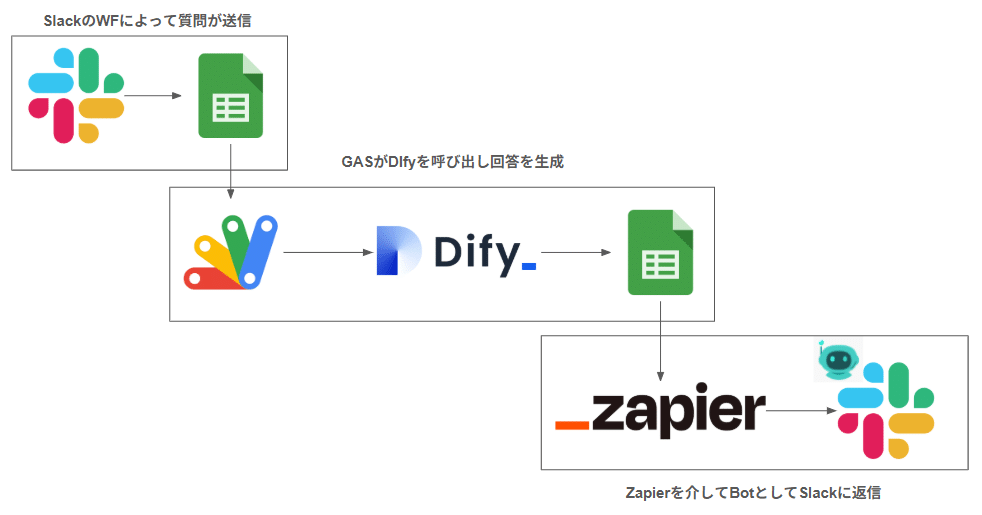

開発には、Google Apps Script(GAS)、Dify、Zapierという3つのツールを連携させました。

全体のフローは以下の通りです。

1.Slackのワークフローがスプレッドシートに質問やURLなどの情報を書き込む

2.その情報をGASが検知してDifyのAPIを呼び出し回答を作成

3.最後に回答の更新をZapierが検知してSlackに回答を送る

各フェーズにおけるポイントを解説します。

① スプレッドシートでのQA管理

QAを蓄積するためのスプレッドシートを作成しました。このスプレッドシートは、どんどんQAが溜まる保管庫として機能し、将来的にはAIの学習データとしても活用できます。列構成では、質問内容とSlackURLを必ず含めるようにしています。SlackURLをもとに最後にSlackに自動で返信する仕組みを構築するためです。

② DifyでのAI回答生成

Difyでは、回答を生成するチャットボットを構築しました。重要なのは開始ノードの変数設定です。Difyではフロー開始時に必須入力項目を設定でき、質問内容(question)とスプレッドシートの行番号(row_number)を入力変数として設定することで、後にGASからAPIを呼び出すときに引数として設定できます。

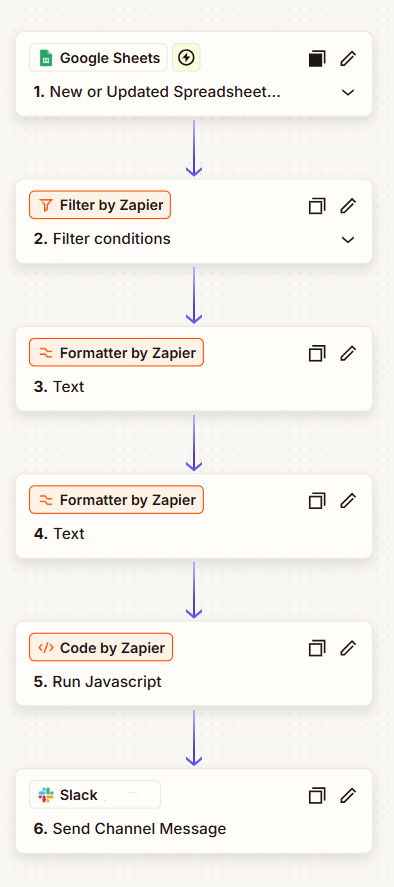

③ Zapierでの自動返信

最後にSlackに回答を届ける仕組みをZapierを用いて構築しました。スプレッドシートに回答が書き込まれたことをトリガーにSlackに返信するZapを作成しています。SlackURLから質問のスレッドを識別し、そのスレッドに回答が返信されるように設定しました。

これまで学んだAI知識を総動員した開発でした。

この開発で最も工夫したのは、利用者の行動を変えずに価値を提供することです。普段使っているSlackに、普段通りの使い方でAIの力を加えることで、導入のハードルを徹底的に下げました。

開発を通して学んだこと

今回の開発を通じて、技術面だけでなく、課題解決のアプローチについても多くを学びました。

課題発見:日常業務の観察から生まれる改善機会

社内のSlackチャンネルを見ていて「回答者の負担が大きそうだな」「質問者も待ち時間で困ってそうだな」という気づきから始まりました。日常の業務フローをよく観察することで、改善のヒントが見えてきます。

解決設計:「使われるツール」を作るための工夫

どんなに優秀なAIを作っても、使ってもらえなければ意味がありません。今回は「わざわざ新しいツールを使わなくても、普段通り質問を投稿するだけで自動的に回答が返ってくる」という設計にしました。利用者の行動を変えずに価値を提供することが、ツール定着の鍵だと感じています。

AI活用の本質:思考の拡張ツール

TOKIUMでAIに触れる中で気づいたのは、AIは思考の代替ではなく「拡張」だということです。普段から効率化することを考えるのが好きな私にとって、AIは相性の良いツールでした。

また、実際の開発を通じて身につけた、AI時代の開発Tipsもシェアします。

① とにかくAIと壁打ちして方針を定める

開発を始める前に、まずAIと対話します。「こんなツールを作りたいんだけど、どのAIツールを使って開発すればいい?」「他にもっと良い方法はない?」AIとの壁打ちを通じて、自分では思いつかなかった新たなアイデアが生まれることもあります。

② フロー図を必ず作成する

作成に入る前に、必ず全体のフローを紙に書き出します。システム全体の理解度が格段に上がり、より良い方法がないか俯瞰的に検討でき、後から確認もできます。アナログな方法ですが、AI時代だからこそ効果的だと感じています。

③ 段階的に作成してつなげる

一気に全部作るのではなく部品ごとに作成し、その後部品を組み合わせるとうまく実装できます。

今回は以下の順番で開発しました:

- Difyで回答作成:チャットボット本体を作成

- DifyとGASの連携:API連携でGASからDifyを呼び出す仕組みを構築

- ZapierでSlackに返信:最後にSlackで自動返信する仕組みを構築

小さい部品を作って動作確認して、つなぎ合わせて大きくしていくことが重要だと考えています。

インターン生が全社に影響を与えるTOKIUMの文化

全社朝会での発表と反響

TOKIUMには、全社朝会でAIの活用事例を共有する「1日1事例」という時間があり、このAIチャットボットの成果を発表することになりました。

インターン生の私が全社員の前で発表するのは緊張しましたが、反応は予想以上でした。

「これはすごい!とても便利で助かる」 「うちの部署でもマネしようと思いました」 「どうやって作ったか詳細を教えてください!」

などと多くの社員の方から声をかけていただき、開発方法についての質問が相次ぎました。社員の方々の常に学ぶ姿勢やインターン生であっても対等な立場でお話ししてくださる柔らかさなど、TOKIUMの社風を肌で感じました。

なぜこの挑戦ができたのか?TOKIUMの文化

この開発を成功させることができたのは、TOKIUMの「主体性を尊重した任せる文化」のおかげです。

- マーケティング部長の戸田さんは、積極的に何かに挑戦する環境や機会を提供してくれました。

- TOKIUMのAI推進の先駆者である新田さんは、「とりあえずやってみたら?」「蒲原くんならできるんじゃない?」とよく言ってくださいました。

- マーケティング部の佐藤さんには、目的と大枠の方向性を示していただいた上で「あとは良い感じにお願いします」と、ゴールまでの道のりを自分で考えさせてもらえる裁量を与えていただきました。

社員の方々は、ただ任せっきりにするのではなく、忙しい中でも必ずフィードバックの時間を設けてくださいました。こうした裁量とフィードバックがある環境のおかげで、インターン生とは思えない大きな仕事に挑戦し、成長することができたのだと思います。

最後に

チャットボットに関して、今後は回答精度の向上・フィードバックループの実装・部署ごとのカスタマイズなど様々な改善を進めています。

技術的な挑戦はこれからも続きますが、「インターンでも全社に影響のある仕事ができている」という手応えを感じています。

TOKIUMでは、インターン生も一人のメンバーとして、実際の課題に対して自分の力で道を切り開いていきます。全社朝会で発表する機会もあれば、自分の作ったツールが全社に展開される可能性もあります。

最先端のAI技術に触れながら、自分のアイデアを形にできる環境。失敗を恐れず挑戦できる文化。こうした環境で、一緒に成長していける仲間を探しています。

「未来につながる時を生む」という志に共感してくれる方のご応募をお待ちしています!

/assets/images/21400572/original/c09dfcc9-0d2f-49d8-9a49-adf5c31ec6c9?1750406288)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)