- Web Engineer

- Product Manager

- SRE

- Other occupations (3)

- Development

- Business

「この業務、非効率だな」「もっと早く、もっと簡単に、目の前の課題を解決できたら…」あらゆるビジネスパーソンが、一度はそう願うのではないでしょうか。

TOKIUMでは、そんなビジネスの課題をAIの力を活用して「秒速」で現実のものにしています。

中でも、多くの企業で発生し、煩雑な業務として認識されている購買稟議の管理。今回は、この課題をAIで解決した仕掛け人、元エンジニアであり現在はCFOを務める西山さんに、お話を伺いました。

いかにしてこのシステムが生まれ、AIを駆使した「秒速開発」が実現したのか、そしてそれがビジネスの未来にどのような影響を与えるのか。

TOKIUMが「仕組み改善」にかける本気と、社員一人ひとりの「自ら考え挑戦する」文化を深掘りします。

目次

プロフィール

CFOが挑む、煩雑な購買稟議の業務プロセス改善

元エンジニアのCFOがAIで挑む「仕組み改善」

AIとの“壁打ち”が生んだ秒速開発の舞台裏

ビジネスパーソンにはAI活用が必須になる?-西山さんが見据える“未来のビジネスパーソン像”

プロフィール

執行役員 CFO コーポレート本部長 西山 希

東京大学工学部卒業後、2017年にインターンとして参画していたTOKIUMに入社。CS・開発を経て2020年コーポレートカルチャー部長就任、人事やコンプライアンスの側面から組織拡大を牽引。2025年、執行役員 CFO コーポレート本部長就任。

CFOが挑む、煩雑な購買稟議の業務プロセス改善

── 今回は「稟議管理システム」について伺います。これまでの課題と、それを解決するシステム開発に至った具体的なきっかけについて教えてください。

多くの企業にとって、購買稟議の承認が滞ったり、更新間近の契約に気づかなかったりすることは少なくないと思います。TOKIUMも例外ではありませんでした。 購買稟議は各部ごとに管理をしていますが、これが業務効率の低下、ひいてはコーポレート・ガバナンス上のリスクとなっていると課題を感じていました。

購買稟議の管理業務が煩雑になる主な要因として、現場の運用に課題がありました。弊社で利用しているワークフローシステムでは稟議の承認権限が個人に紐づく設計となっており、担当者の異動や退職があると稟議情報の引継ぎが困難でした。これにより、過去の情報を見つけるために多くの時間と労力がかかっていました。

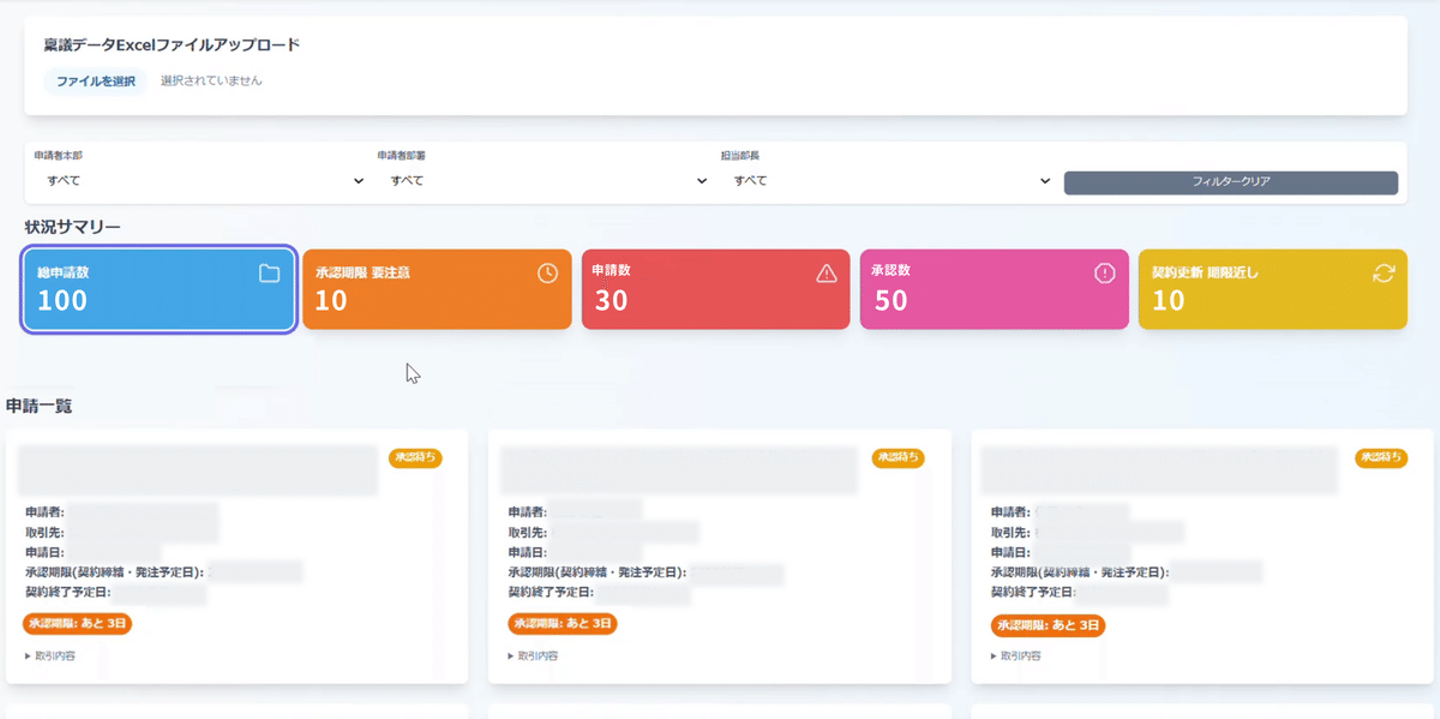

── この課題を解決したシステムは、具体的にどのような内容なのでしょうか?

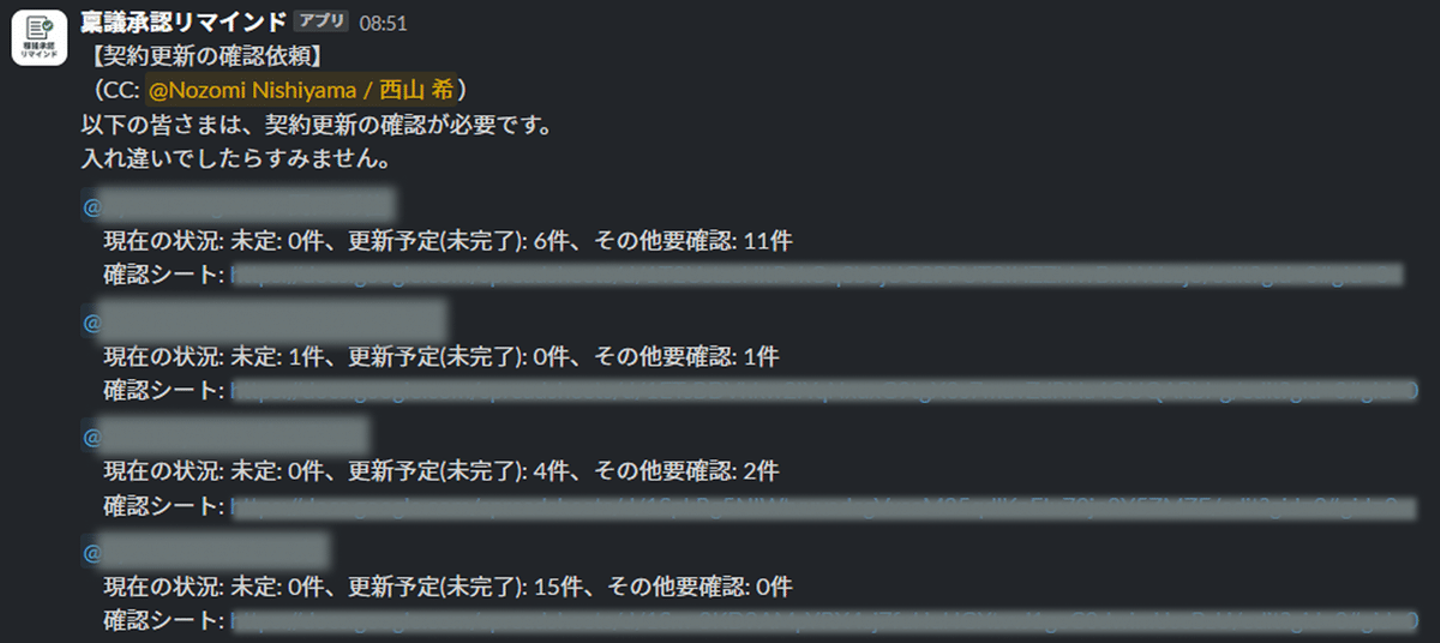

開発したシステムはとてもシンプルです。部署ごとに過去の稟議申請をとりまとめ、契約期限が近付いたものを部長ごとに社内のチャットツールに自動通知するというものです。

裏側では、自社の稟議システムから全データを日時で取得し、それぞれの稟議の担当部長やチャットツールのIDなどの情報をGoogle Apps Script(GAS)とAPIで自動的に紐づけています。

契約更新が近づいている稟議を自動で判別し、リマインド通知を送る機能も追加しました。さらに、契約更新日が近い稟議を部長ごとにスプレッドシートで一覧表示できるようにしています。

元エンジニアのCFOがAIで挑む「仕組み改善」

──なぜ、このシステムをご自身で開発しようと思われたのですか?

CFO就任以前、私はエンジニアとして自社SaaSの開発に携わっていました。この経験に加え、進化し続けるAIツールを活用し、今回の課題解決に挑もうと考えました。

このシステム開発の根底には、TOKIUMのバリューである「仕組みカイゼン」の考え方があります。

稟議の更新漏れや、その確認作業の非効率な部分を「誰かのせい」として個人を責めるのではなく、「仕組みで解決する」。TOKIUMには「人ではなく、仕組みに原因を求める」という価値観が深く根付いています。

「稟議が一覧化されておらず管理に手間がかかるなら、それを仕組みで解決できないか」と、常に根本原因を追究し、システムやプロセスそのものを改善するアプローチを模索してきました。この「仕組みカイゼン」へのこだわりが、今回のプロジェクトを大きく前進させました。

AIとの“壁打ち”が生んだ秒速開発の舞台裏

── 今回のシステム開発ではどのようにして開発を進められたのでしょうか?

Google AI StudioとGASをメインで使いAIにプロンプト(指示)を出し、GASのコードを生成してもらいました。そこから私がAIと対話しながら細部をチューニングし、意図した通りの動きになるよう調整していったのです。

私の主な役割は、AIが生成したコードが意図通りに動くかを確認し、必要に応じてプロンプトを修正することです。AIは私にとって「壁打ち相手」でした。これにより、開発のプロセスと品質チェックを効率的に両立させました。

──生成AIを活用したことで、従来の開発プロセスと比べてどのような「変化」を感じましたか?

開発速度が圧倒的に速くなりました。私が数時間かかるようなコードであっても、AIはわずか数十秒で出力、完成させてくれます。これまでのAI開発ではバグ修正に手間取ることが多かったのですが、最近はバグもほとんどなく、スムーズに進む印象です。開発のハードルが大幅に下がったと感じています。

従来の開発では、最初に全ての仕様を固めてから着手することが多かったですが、今回はとにかくまず「動くものを作る」「作りながら考える」ことを意識しました。

開発途中、「こうなったらもっと便利なのに」というアイデアが浮かぶたび、すぐにAIに指示を出して反映させました。最初はAIを活用してUIのプロトタイプを作ってみましたが、結果として社内チャットツールのリマインドで事足りると判断し、確認が必要な部長に対してチャット上で自動通知を行う設計に切り替えました。

AIをフル活用して試行錯誤をすることで、アイデアの反映速度が劇的に上がり、稟議を管理する部長にとって本当に使いやすいシステムになったと感じています。

当初設計していたプロトタイプのUI

チャット上でのリマインド通知

── AIを使いこなす難しさやコツなどはありますか?

プロンプト作成の重要性を痛感しました。曖昧な指示では意図しない挙動になったり、最悪の場合、大切なデータが上書きされてしまうこともありました。AIは良くも悪くも指示に基づいて処理を実行するため、どれだけ詳細に確実な指示を与えられるかが、AIに意図通りのコードを生成してもらう鍵だと学びました。

ビジネスパーソンにはAI活用が必須になる?-西山さんが見据える“未来のビジネスパーソン像”

── 今回の開発を通じて、西山さんが”人の役割”という観点で最も「変化」を感じた点はどんなところですか?それは、未来のビジネスパーソンに求められる能力とどのように繋がるとお考えでしょうか?

AI技術の進化により、これまでは「自分にはできない」と諦めていた業務効率化が、自らの手で実現できるようになった点です。エンジニアでなくとも、AIを使えばシステム開発や業務自動化ができる時代になりました。

高性能なAIツールが手軽に使えるようになった今、企業の競争力はAIの「活用度合い」で大きく差が出ます。個人の働き方においても、AIを活用して業務効率化を試みる人と、課題意識で終わる人との間に大きな差が生まれています。

変化の激しい時代だからこそ、これからのビジネスパーソンには、特定のツールを使いこなすスキルだけでなく、変化に適応し続けられる学習意欲と試行錯誤力が不可欠です。新しいツールが出たら「まずは触ってみる」というマインドセットが非常に大切であり、それによってAIが持つポテンシャルを最大限に引き出し、生産性高く事業に貢献する力が身につくでしょう。

── 最後に、未来の仲間に向けてメッセージをお願いします。

TOKIUMには、新しい技術に積極的に挑戦できる環境、そして個人の成長を後押しする文化があります。AI活用を促進するために、AI促進賞与制度を新設したり、通常業務は行わず丸1日AIに触れる全社研修を開催したりと、AI活用に対してもすごくオープンです。

また、良い事例を積極的に共有する「共有歓迎」の文化も根付いています。AI技術の活用事例は、誰もが簡単に真似できるようドキュメント化されており、次の取り組みに活かせるよう運営されています。

このように、常に新しい技術をキャッチアップし、自身のスキルをアップデートしようとするメンバーが多いのも、「調べ、考え、挑戦する文化」がTOKIUMにあるからだと感じています。

AI技術を業務で存分に活用し、生産性高く事業に貢献することが、これからのビジネスにおいて不可欠な要素です。 そうしたTOKIUMの環境だからこそ、私たちはAIとともにビジネスの未来を切り拓けると確信しています。

ぜひ私たちと一緒に、ビジネスの未来を切り拓いていきましょう。

/assets/images/21400776/original/4f672465-f11b-491b-bba3-2e94f1e68741?1750407506)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)