こんにちは!タスキーグループでインターンをしている泉水です!

タスキーには、日々のちょっとした感謝や賞賛をメンバー同士で送り合える「ほめタス」という文化があります。

「ありがとう!」「助かったよ!」そんな気持ちを、気軽に「言葉とポイント」で伝えられる、社内ならではの仕組みです。

でも、実際に「送りたくなる瞬間」ってどんな時なんでしょう。

「うれしかった!」「ちょっと勇気がいった!」

――その背景には、送り手の想いや工夫があるはずです。

今回は、普段からほめタスを積極的に活用しているお二人に登場いただき、

「ほめる」「ほめられる」がチームにもたらすものについて、じっくり語っていただきました!

目次

ほめタスとは?

「褒めたくなる」のはどんなとき?

ほめタスは些細なことでも気軽に送ってOK!

感謝以上に伝えたい。「この人のここが素敵!」

義務じゃなくていい。「やりたいからやる」で十分!

ほめタスのこれからとは??

おわりに

ほめタスとは?

「ほめタス」は、TASKYグループが独自に導入したピアボーナス制度で、スタッフ同士が感謝や賞賛の気持ちを気軽に伝え合い、ポイントという形で“ありがとう”を贈り合う仕組みです!

社内公募で決定したこの名称は、「peer(仲間・同僚)」と「bonus(報酬)」を組み合わせた制度であるピアボーナスの考え方をベースに、完全オリジナルのアプリを通じて運用していて、褒めたい相手にメッセージカードを添えて投稿すると、社内チャットにたすにゃんから通知が届くほか、投稿内容は全スタッフに共有されます🐈

⇩ほめタスについてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!⇩

ポイントは、褒めた人、褒められた人どちらにも付与され、社内で活用できる仕組みとなっています。ほめタスアプリ内では、自分宛のメッセージや他の投稿内容、ポイントの状況などを確認でき、毎月のMJ会議では特に印象的な投稿が紹介されるなど、スタッフ同士の前向きな関わりを可視化・称賛し合う文化の定着を目指しています。

さらに、昨年から「年間ベストタスキーマン」🏆の表彰もスタート。ほめタス運用チームが、タスキーのCultureをもっとも体現していると感じたメンバーを「ベストタスキーマン」から選出し、年に一度発表しています。

そんな「ほめタス」が、実際にはどんな場面で送られているのか――。

ここからは、昨年受賞者「年間ベストタスキーマン」のスタッフの対談を通して、「どのように日常的に活用されているのか」「社内文化にどんな変化が起きているのか」をご紹介します!

「褒めたくなる」のはどんなとき?

泉水:お二人はどんなタイミングで「ほめタス」を送ることが多いですか?

笹氣さん: 私は在宅勤務が多く、会社にあまりいないので、チャットでのやり取りの中で「助かったな」「ここが良かったな」ということを忘れないように自分のチャットにメモしています。そして夜にまとめて書くことが多いですかね。

みゆさん: 私も、嬉しいなと思っても業務中はなかなか集中できないので、退勤後、パソコンを閉じてから「よし、書こうかな~」という感じで一気に送ることが多いです!

どうやらお二人とも、その場ですぐに送るのではなく、一日を振り返りながら、少し落ち着いた時間にまとめて送るスタイルのようです。これなら「送るタイミングを逃した!」と焦る必要もなさそうですね。

ほめタスは些細なことでも気軽に送ってOK!

泉水:正直、ほめタスを送るときに、「これ、みんなに通知されるの迷惑かな……?」って思っちゃうときがあるんです。

みゆさん:実際のところ、日々いろんな通知が飛び交っているので、ほめタスの投稿もその中に自然と紛れるくらいの感覚です。それに、ほめタスって、私にとってはちょっとした“お手紙”みたいな感覚なんですよね。自分の気持ちを少しだけ添えて伝えられる場というか。

笹氣さん:私はそもそもほめタス通知のこと気にしたことないですね(笑)というか、むしろ“些細な褒めこそ”送りたいなって思ってます。

泉水:たしかに、受け取る側も、ちょっとしたことに気づいてもらえると、嬉しいですよね。なんだか送るハードルが下がった気がします!

感謝以上に伝えたい。「この人のここが素敵!」

泉水:ほめタスを書くときってどんなことを意識してますか?

笹氣さん: ほめタスのコンセプトが「ポジティブな告げ口」なので、感謝を伝える場というより、「この人のこんなところが良かったよ」と皆に知らせる場だと思っています。だから「ありがとう」で終わるのではなく、「こんなところが素敵」「頼りになる」という視点で書くようにしていますね。

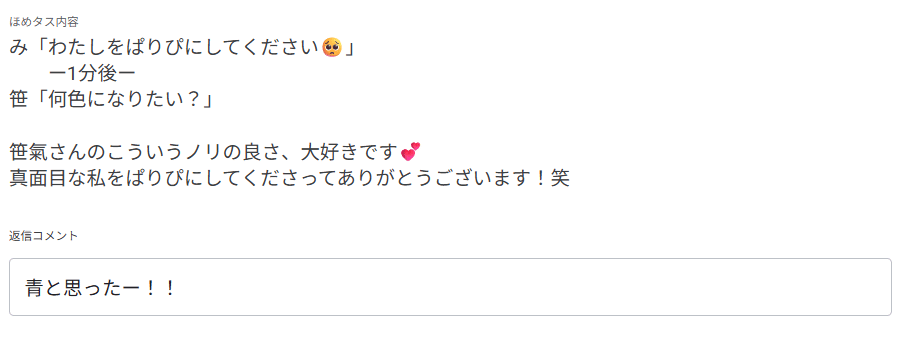

みゆさん: 私は、本当に日常の些細なことでいいと思っています。「服のタグを教えてくれてありがとう」とか、読んだ人がくすっと笑ってくれたらいいなと思って書くこともあります。この前、笹氣さんには「パリピにしてくれてありがとうございます」って送りました(笑)。

笹氣さんのおかげで、パリピ仕様になったアバターのみゆさん。

笹氣さん:みゆさんから、ゆるっとしたほめタスが来たので、私もその雰囲気に合わせて、「青だと思ったーーーー!」って、軽いノリで返したんですよね(笑)私も、ちゃんと真面目に返信しようと思えば、もっと真面目な内容にできたんですけどね?!(笑)

実際のほめタスのやり取りです!二人ともノリがいいですね♪

みゆさん:なんか、真面目な会話って、仕事の中でいくらでもできますよね。でも、チャットってそのままそれやるのはちょっと違うなっていう感覚があって。ほめタスはちょっとふざけても許される雰囲気があるのがいいなと思ってます!多少、文章にふざけを入れても誰も悲しくならないというか。。!

泉水:実は私、「これって実際の業務と関係ないけど、送っていいのかな…?」って迷ったことがあって。。!なかなかみんなが見れるほめタスで軽く送るのが難しいというか😭

みゆさん:別に「真面目なことしか書いちゃダメ」って決まりはないし、勤務中に気づいたことだったら何でもいいと思います!たとえば「備品をきれいに直してくれてた」とか、「ちょっとした声かけが嬉しかった」とか。仕事に直結してなくても、タスキーで働く中で、いいな~って思ったことは、全部OKだと思いますよ。

笹氣さん:私も、あんまりかしこまらずに「話してくれてうれしかった」とか、「気づいてくれて助かった」とか、普段の会話の延長で書いてるよ。むしろ、真面目に書こうとしすぎると手が止まっちゃうからね。

みゆさん:大事なのって、「気づくこと」だと思うんです。でも、そもそも“気づこう”と思ってないと気づけないから。だからこそ、こういう仕組みがあることで、「あ、これも褒めていいんだ」って感覚が社内に増えていくといいなと思ってます!

義務じゃなくていい。「やりたいからやる」で十分!

泉水: 「送ったことない人」、「頻繁にほめタスを使わない人」にアドバイスがあれば是非伺いたいです。。。!

笹氣さん: 文章を書くのが苦手なら、会話のような感じで「これ、めちゃめちゃ助かりました!」くらいの勢いで書けばいいんです。それでもハードルが高いなら、まずは自分がもらった「ほめタス」に「ありがとうございます」と返信することから始めるのがいいんじゃないかな。

みゆさん: そうですね。まずは「ほめタス」というフィールドに入ってみて、その場の雰囲気に慣れるのが大事だと思います。

笹氣さん: そうそう!「まずほめタスというアプリに慣れよ」ってことです。

泉水:なるほど。無理して「送らなきゃ!」って思わなくてもいいんですね。

みゆさん:ほめタスって、あくまで“気持ちが動いたとき”に使えばいいものなんです。「絶対送らなきゃいけない」ってなった瞬間に、なんだか義務っぽくなってしまう。それはちょっと違うなと思っていて。

笹氣さん: 義務になると、一気に使いにくくなるんですよね。「評価っぽさ」も出ちゃうし。

泉水: そうですね。「褒める=評価される」ってなると、ちょっと緊張しちゃいますし。

みゆさん: でもほめタスって、そういうものではないんです。上下関係も関係ないし、評価にも直結しない。だからこそ、フラットな気持ちで誰でも褒められる。「タスキーの〇〇さんが、タスキーの△△さんを褒める」っていう、ただそれだけのこと。とってもシンプルで、でもあったかい文化だと思います!

ほめタスのこれからとは??

泉水:今後ほめタスがどんなふうに育っていくといいなと思いますか?

笹氣さん: やっぱり“文化として根付く”ってことが一番かな。強制じゃなく、なんとなく自然に、「いいなと思ったら書く」っていう感覚が広がっていったらいいなと。

みゆさん: あとは、「自分では投稿できないけど共感したい」って人向けに、共感マークとかリアクション機能があっても面白いかもしれませんね。「私もそう思ってたよ!」って、気軽に気持ちを重ねられる場所になると、より多くの人が関われる気がします。

(ちなみに、記事を書いている現在、リアクション機能は、すでにアップデート済です!運営チーム、仕事が素早いですね✨)

泉水: 確かに、それがあるともっと参加しやすくなりそうですね!

みゆさん: 何より、ほめタスは「みんなが使いたくなるツール」であってほしいです。「使う人=前向きな人」みたいなイメージができると、逆に使いづらくなっちゃうので。「ただいいなと思ったから書いた」っていう、それだけの気軽さで関われるのが理想ですね!

おわりに

今回の対談を通して感じたのは、「ほめタス」はツールというより“きっかけ”なのかもしれない、ということ。誰かのいいところを素直に認めるきっかけ。感謝をことばにするきっかけ。そして、相手をもっと知ろうとするきっかけ。

そんな「ちょっといい文化」が、タスキーの中で、静かに、でも確実に広がっているのを感じました。

あなたも今日、「ちょっといいな」と思った誰かに、そっと「ポジティブな告げ口」をしてみませんか?

また次回の記事も楽しみにしてください👋

インタビュー日:2025年6月

/assets/images/21258877/original/ec5b9013-e872-4af1-b04a-ca53f9418c8c?1748924528)

/assets/images/3201540/original/9a9f0fb1-c811-4290-b657-2e73566c1287?1594014431)

/assets/images/3201540/original/9a9f0fb1-c811-4290-b657-2e73566c1287?1594014431)