はじめに

Part1の記事(こちら)に続き、STYLE PORTのCSOのTottiがSTYLE PORTの事業成長可能性を深掘ります。

前回の記事ではビジネスよりの視点で事業の成長戦略についてお話させていただきました。

今回の記事では、その成長戦略の要となるプロダクト開発の視点で、CTOの木村 將(masa)に質問させていただきながら、事業の魅力や今後のチャレンジについてお話いただきます。

目次

はじめに

まずは木村さんの経歴について教えてください

スタイルポートの開発体制

STYLE PORTのプロダクトロードマップ

大手不動産デベロッパーのDX推進パートナーとして

この先の開発組織の課題

どんな人が活躍しそうですか?

さいごに

まずは木村さんの経歴について教えてください

totti:まずは木村さんがエンジニアとしてどのようなキャリアを辿ってこられたのか、教えてください。

masa:私はもともとSIerとしてキャリアをスタートし、大手携帯電話会社でシステム設計などを手掛けた後、エムスリー株式会社には約12年間在籍しました。

エムスリーでは、エンジニアリンググループのグループ長としてチームのマネジメントを担当するようになり、徐々に事業責任者として責任範囲を広げ、新規事業のスピンオフやM&A後の買収企業の再建なども経験しました。この過程で、顧客との折衝の最前線に立ち、技術と事業の架け橋として働く経験を積んでいきました。

エムスリーでの経験は非常に貴重なものでしたが、そこから5年先に自分がやっていることがなんとなく見えてしまった気がしたんです。ベンチャーのヒリヒリとした環境の中、もっと不確実性を楽しみたい。そんな想いが心のどこかに芽生えていたのかもしれません。次第に新しい挑戦を求めるようになっていきました。

そんな中、以前エムスリーの取締役であり、STYLE PORTの共同創業者であり取締役の中條さんがSTYLEPORTという会社を始め、新しいことにチャレンジしていることを聞きました。

STYLE PORTを選んだ理由は、不動産業界そのものというよりも、3D技術や空間表現の進化が人々の暮らしや働き方に革命をもたらす可能性に大きな魅力を感じ、今に至っています。現在はCTOとして技術戦略を牽引し、プロダクトグループ全体のビジョンと実行を担当しています。

totti:プレイヤーとしてのエンジニアから、急成長スタートアップでの事業拡大を経験し、CTOになるというのはとてもきれいなキャリアステップだと思うのですが、この背景にある木村さんのエンジニアとしてのモチベーションの変化を教えてください。

masa:振り返ってみると、私のエンジニアとしての原点は純粋に自分でモノをつくる楽しさでした。コードを書いて動くものを作り出す、その喜びが何よりも大きかったんです。でも、キャリアを積むにつれて、一人で作るよりも『チームで大きなことを成し遂げる』ことにより大きな充実感を見出すようになりました。

テコを効かせるという言葉がありますが、これは開発だけでなく人材育成にも当てはまると思います。一人の力には限界がありますが、優秀なチームを構築することで大きな成果を生み出せる。そこに気づいてからは、どうすれば良いチームが作れるかを考えるようにしながら、チームビルディングを進めています。

スタイルポートの開発体制

totti:ありがとうございます。では早速スタイルポートの開発組織について深掘りしていこうと思います。スタイルポートのROOV事業には大きく①3Dデジタルツイン空間体験システムと②接客活動支援CXプラットフォームのプロダクト群がありますよね。現在の主戦場である新築マンション現場でいうと、マンションを購入するときにモデルルームに行きますが、あの商談の場で使われる3D空間や、プレゼンテーションツールが挙げられます。(詳しくはPart1参照)プロダクトの人間でない私からしても開発のための専門性が全然違うのでは、と想像するのですが、どのような開発体制を組んでいるんですか?

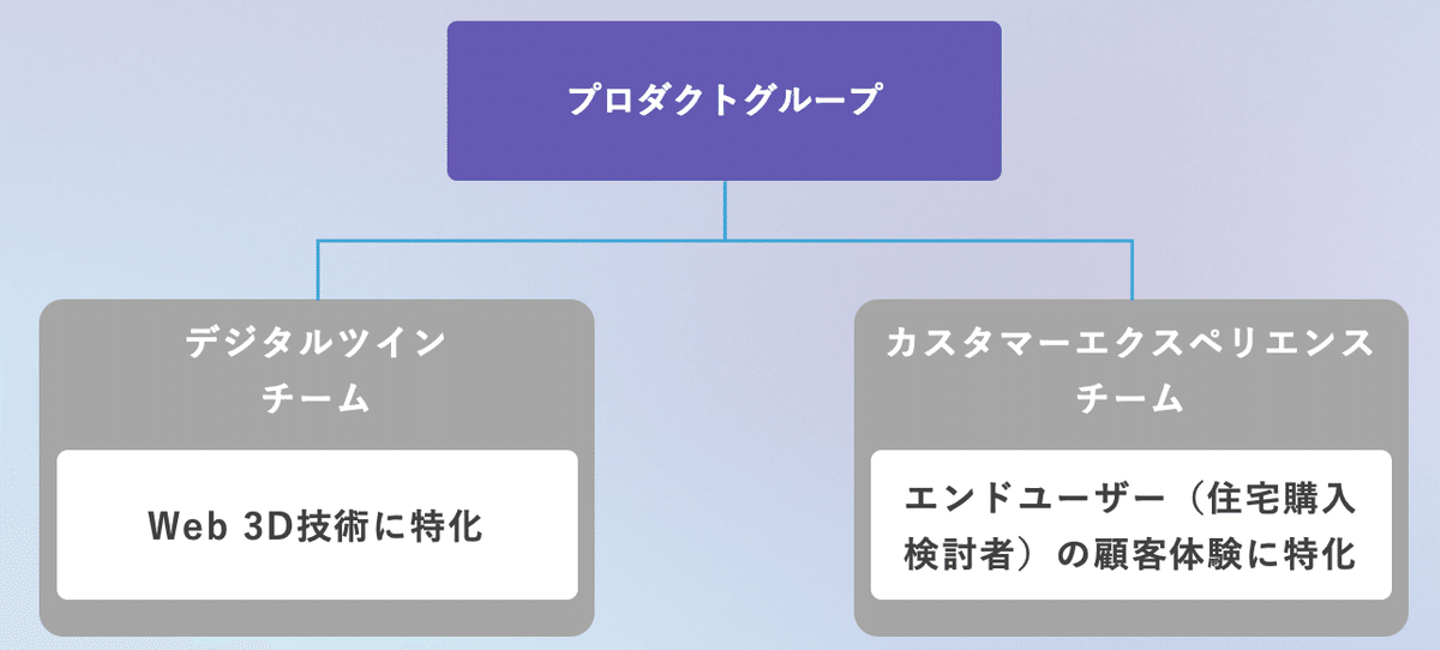

masa:スタイルポートの開発組織は「プロダクトグループ」という1グループに集約させています。開発体制としてはデジタルツイン領域に特化したチームと、クライアントに対し直接的なDXソリューション提供するカスタマーエクスペリエンス(CX)チームに分け、それぞれのチームに必要な専門人材を配置しています。

まず、デジタルツインチームですが、我々の強みを決定的にしているWeb 3D技術に特化したチームです。そこではWebアプリケーションの知識だけでなく、3DをWebで動かすための深い知識が必要です。

それこそ三角関数を用いて画像処理を行ったり、端末のGPUを効率的に動かすための低レイヤーの設計が求められます。こういった専門人材の獲得は容易ではありません。

そこで2021年にWeb 3Dに特化した専門チームを組織することを宣言し、この専門性の強い訴求でもって求心力をもたせることにしました。今ではPrincipal 3D Engineerの上松を中心にWeb 3D専門チームとしてしっかりとした体制が作られています。

❓スタイルポートにおけるPrincipalとは

余談ですが、プロダクトグループにおけるPrincipalといったタイトルは「その技術領域の最高意思決定者。CTOの意見より優先される」といった定義にしています。この Principal のタイトルを持つのはWeb 3D技術領域の上松とAI技術領域の橋上のみです。この2人は専門技術領域のおいて、控えめに言って国内トップクラスです。このような優秀な人材を中心に十分な裁量をもったチームが組織されています。

さて、もう一つのCXチームですが、これは Customer Experience の略です。ここのCustomerというのは、我々の顧客であるデベロッパーではなく、その先の住宅購入を検討する一般のお客様のことを指します。我々のビジネスは直接的な顧客のその先にいるエンドユーザーの体験を重視しているんです。

このチームに求められるのは、BtoCにつながる本質的なDXへの深い理解とそれを実現するための設計力です。

具体例として新築マンション販売プロセスを考えると、認知からの集客、物件理解からの反響獲得、商談への誘導、クロージング、契約、入居までのサポートといった複雑さがあり、垂直統合されたサービス思想が求められます。この複雑で困難な要件を満たすためにはシステムがどう動いているか全体で見ることがとても重要になります。

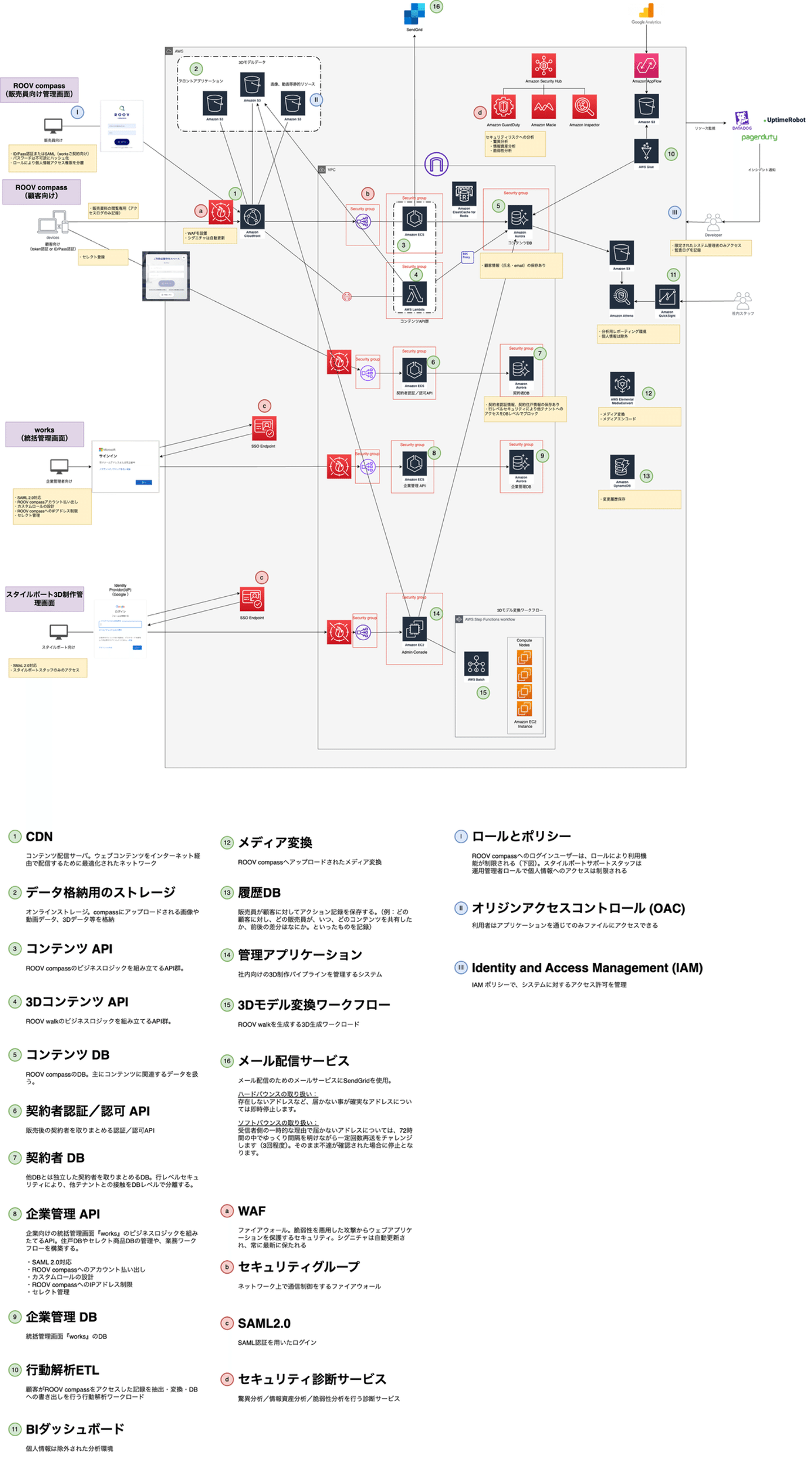

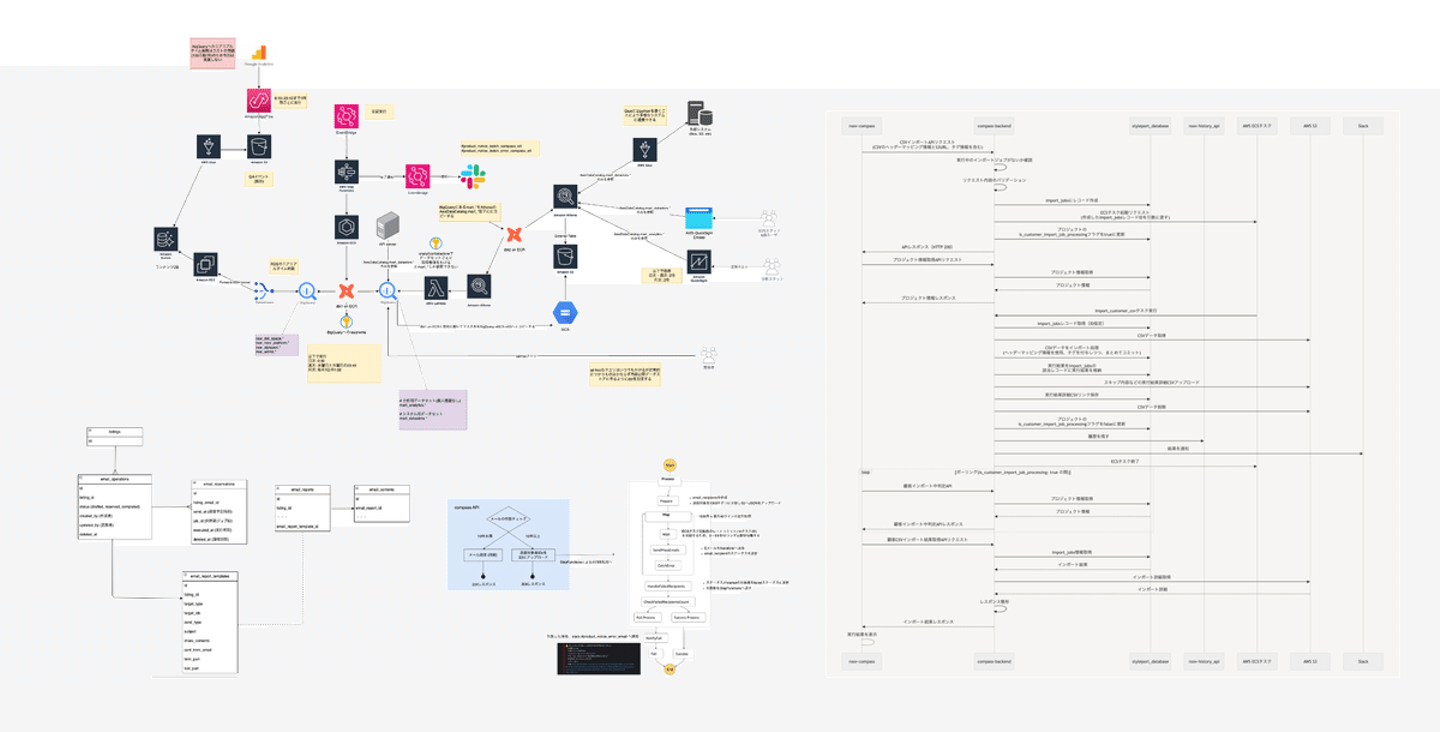

このチームでは設計力を重視したフルスタック人材を多く揃えています。設計力とは、コードだけしか書けないのではなく、自分が「なぜこういった設計にしたのか?」をしっかり説明する力ですね。皆、構成図、シーケンス図、ER図あたりを描きながら技術文書としてまとめ、関係者にフィードバックをもらいながら進めています。

ROOVのワークロード例

アーキテクチャ図やER図、シーケンス図など事前に必要な設計をしっかり行い、

設計レビューを経て全体のコンセンサスを得ながら進めている

STYLE PORTのプロダクトロードマップ

totti:ありがとうございます。STYLE PORTは3Dによる空間体験(デジタルツイン)と顧客接点(CX)の2つの軸でDXを推進しているので、それに特化した開発体制が組まれていることがよくわかりました。

これを不動産というドメインで実行し、業界のDXを推進しているのですが、今後どのような開発ロードマップを想定されているかもお話しいただけますか?

実は私が初めて木村さんとお話したのは、昨年STYLE PORTに入社するかどうかを検討させていただいている時に、是非プロダクトの責任者の方ともお話ししてみたいとお願いしたときでしたよね。あの時木村さんがプロダクトロードマップをZoomで映しながら、今どこまで開発できていて、この先どう登って行こうとしているのかを説明してくれたのを今でも覚えています。凄まじい事業の解像度だなと驚いたのですが、あのロードマップの誕生背景なども教えてください。

masa:実は、お見せしたロードマップは2022年3月に経営合宿を行ったものをベースとして作成したものなんです。世の中にないサービスを作っているので当たり前っちゃ当たり前なのですが、当時は、「今、重要だと思われるモノをやっているつもりだが、本当にそれが正しいのか?」がわからず、メンバーにも「なぜこのタイミングでこれをやっているのか」がうまく説明が出来ない状態だったんです。

もちろん、経営陣の頭にはそれぞれの勝ち筋というのがあるのですが、私自身が共通認識をもつために言語化して適切に現場に落とし込むための戦略マップの必要性を感じていました。

そんな中、折よく経営合宿の企画を頼まれ、1泊2日の経営合宿を行ったんです。そこでは 2022年から2026年度までの事業をどう登っていくか、不動産のバリューチェーンにおいて我々が出せる価値について概念的な議論はすっ飛ばして、ビジネスプランや数字を固めながら抽象度の高いコンセプトを作り出していくというアプローチをとりました。これによって事業の解像度がめちゃくちゃ上がりました。

経営合宿での1日半かけた超濃密なディスカッション

<例えば以下のような事について>

1.ポートフォリオの整理、ポジショニング

2.制約、弱みの抽出

3.優先施策の整理(収益機会 /収益獲得 /競争力強化 /スケール /ビジネスモデル /ポジショニング)

4.時間軸、取組順位

5.HR /チーム

6.プライシング→ビジネスモデル→Go 2 Market

7.売上計画 /コストプランニング

数寄屋造りの屋敷という非日常体験で頭を柔らかくして実施

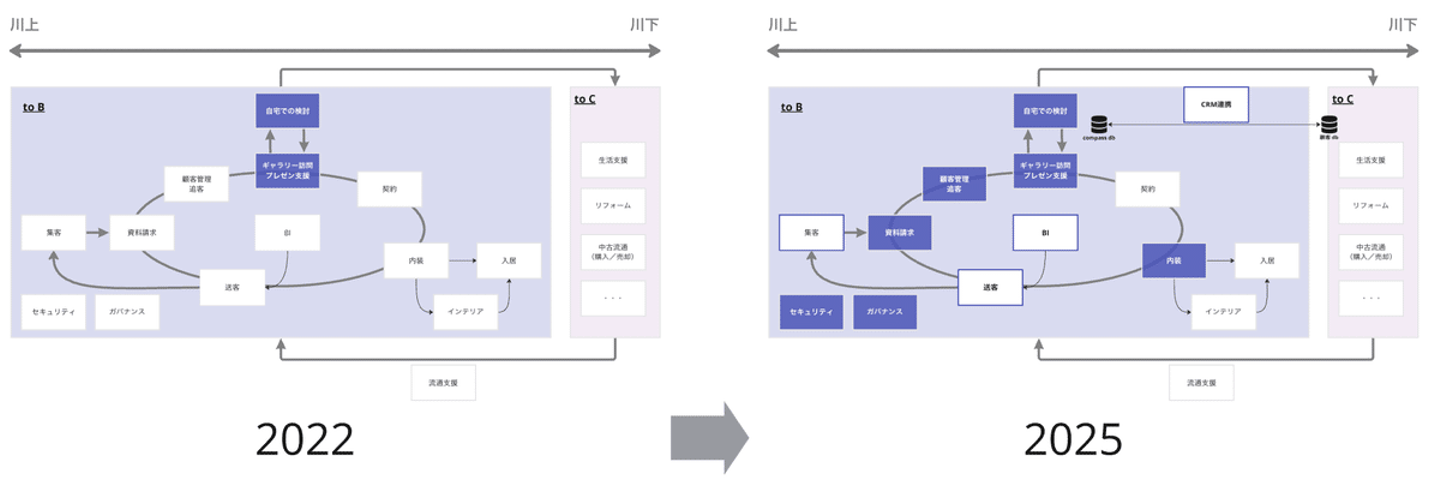

このときの内容を元に、最終的に20個ほどのマスがある戦略マップを作りました。戦略にリーチ出来ているかという点では、2022年当時は10%程度だったものが2025年の今では40%のマスにまで広げられています。

また、事業主である不動産デベロッパーとの事業開発や彼らの要望をインプットに、このマス自体が広がっていることも我々の強みとなっていると思います。

プロダクトロードマップの進化

大手不動産デベロッパーのDX推進パートナーとして

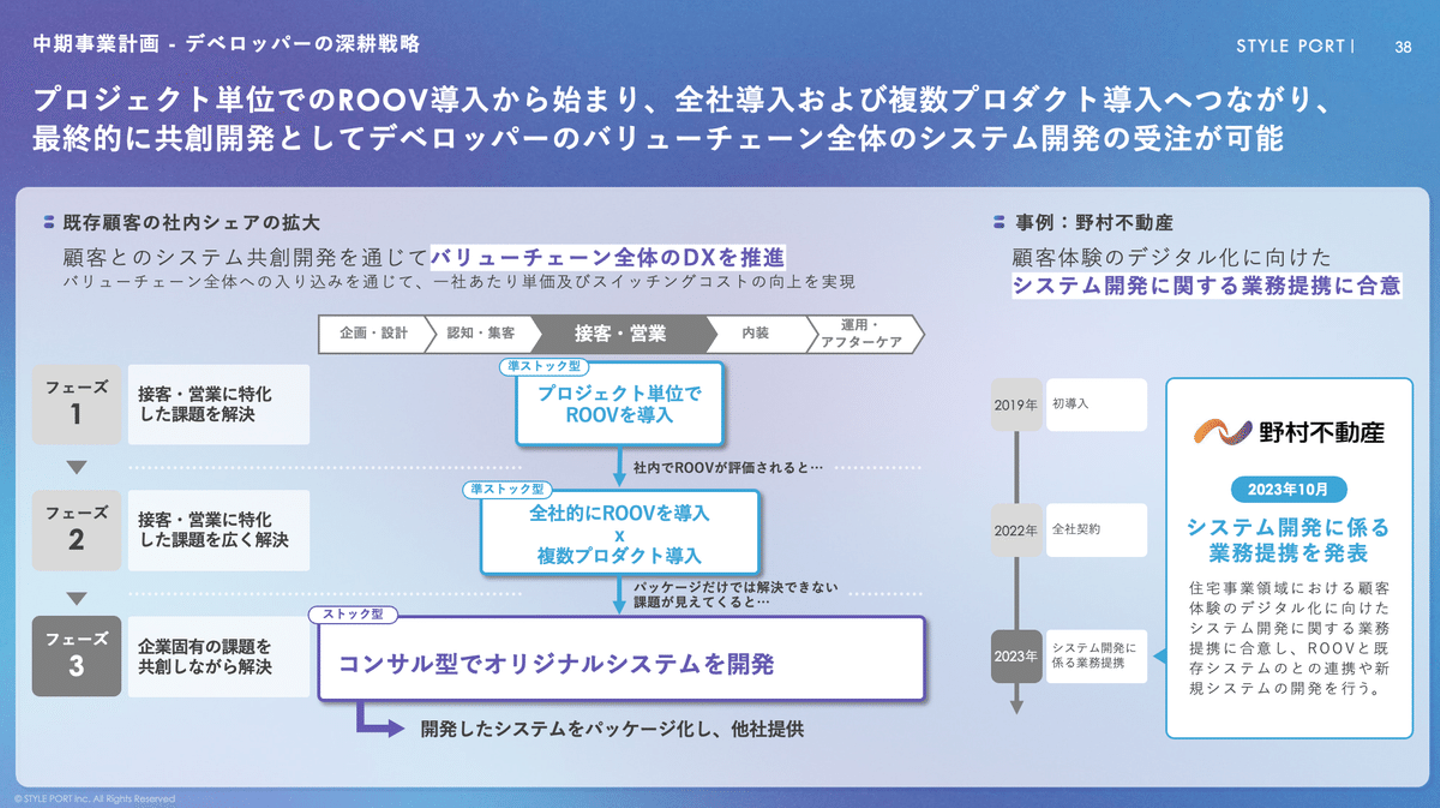

totti:ロードマップの最後に触れていただいた不動産デベロッパーとの事業開発についても聞かせてください。前回の記事の振り返りとなりますが、STYLE PORTの事業成長において、デベロッパー1社あたりの売上をどのようにして最大化していくのかが最も重要な要素になってきますよね。下記は成長戦略の1枚ですが、うちの事業成長は大きく3つのフェーズで語ることができて:

フェーズ1:PJ単位でのプロダクト導入

フェーズ2:全社でのプロダクト導入 x 複数プロダクト導入

フェーズ3:コンサル型でオリジナルシステムを開発

特にフェーズ2の複数プロダクトを導入することでプロジェクト単価が大きく増えますが、そのプロダクトを新しく生み出していくプロセスや、フェーズ3のコンサル型でオリジナルシステムを開発するというのは、”プロダクトの開発者”というより”ビジネスパートナー”として顧客のフロントに立つことが求められると思います。

木村さんはCTOとして開発組織のトップであると同時に、ゴリゴリと常にお客様と相対し事業開発を推進していますが、ビジネス要求を開発に繋げるためにはとても多種多様な要望やエンプラ企業からの強いプレッシャーが想像されます。木村さんがデベロッパーの皆様と相対する時に気をつけていることを教えてください。

masa:先にプロダクトを作る思想についてお話しますね。

不動産DXを促進するROOVは、2019年にデジタルモデルハウスのROOV walk、2020年に住宅販売支援プラットフォームのROOV compassと、マンション販売に特化したサービスとしてスタートしています。複雑な住宅販売の商談デジタル化は業界としては画期的で、一定、我々が市場を作ってきたという自負があります。ですが市場が拡大していくにつれライバルとの競争も熾烈になると予測されていました。

「点から線へそして面へ」

これは2021年10月の全社総会における代表からのメッセージです。「対面接客ツールからビジネス支援サービスへ」「現場課題から企業課題へ」「短期的取引から継続的取引へ」このようなより上位の概念から価値提供範囲の拡大をしていこうというメッセージなのですが、実にROOV compass をローンチしてからわずか1年後にはこのような話をしているんですね。もちろん先ほどの経営合宿でもこのテーマで多くの時間を話し合っています。

我々プロダクトグループの信念・思想はこのときの話をベースに組み立てられ、上位概念で物事を考えるようにしています。

先程の質問にお答えしますと、私たちの成功は、目の前のお客様の成功、さらには業界全体の成功へとつながるという信念を持っています。

そのため、指示されたことをそのまま行うのではなく、私たちの理念に反する場合にはNoを言うこともあります。判断基準のベースにあるのは、スタイルポートの信念と思想に沿っているかどうかです。この点が、受託開発と共創開発の本質的な違いです。

ただし私たちがすべて正しく、周りが間違っているということはありません。立派な思想があっても、現場を無視した正論は絵に描いた餅に過ぎません。そうならないためには、顧客となるデベロッパーの懐に入り込み、信頼を得て本音を引き出すことが重要です。真の理解を得るためには、実際の業務フローや課題を肌で感じる必要があります。

しかし、この過程にこそ、バリューチェーン深耕の醍醐味があります。顧客のニーズを把握し、両社がWin-WInな方向へ向かっていく感覚は非常に嬉しいものです。

この先の開発組織の課題

totti:ありがとうございます。最後に話を少し未来に向けてみましょうか。

丁度昨年末に2025~2027年の中期事業計画を策定しましたね。これまでの事業成長も十分大きなものでしたが、ここから先3年もかなりストレッチな目標を掲げていると思っています。開発目線で、この先どのような課題が想定できますか?

masa:利用されるフェーズの変化に伴う技術的要求の変化です。

サービスの利用シーンが多様化するにつれて、プロジェクト数やユーザー数が劇的に増加し、同時に求められる情報の性質も変化しています。例えば、ROOV compassは当初プロジェクト(物件)単位での導入でしたが、数が増えると横断的に管理したいニーズが生まれます。

すると全物件への導入が合理的な選択となります。全物件導入により利用シーンは大幅に拡大し、さらに顧客の検討状況情報との連携といった発展的なニーズも生まれてきます。このように考慮すべき要素が爆発的に増加しており、新たな技術的経験や知見が不可欠になっています。

どんな人が活躍しそうですか?

totti:上記中期事業計画を策定する中で、この先の人員拡大プランも立てていただきましたね。この先のフェーズでどのような人を求めていて、どんな人がフィットしそうだと考えていますか?

masa:このAI時代、経験の浅いエンジニアでも一定のコーディング力は出せるようになっています。そうすると単なるコーディングの力だけではなく、設計力が物を言ってくると思います。

やはりサービス規模が拡大していくと、昔の設計では成り立たないことが多く出てきます。スタートアップの非連続成長では前年比300%以上の成長とか平気で出ますので、それが2年続いたとすると、シンプルに利用者数が10倍とかに変わってくるわけですね。そうした「当時は最適だと思ったけど今は違う」といった急激な変化に対して最適解を出せるかどうかだと思います。

例えばROOV compassにはプロモーション目的の一括メール配信機能があるのですが、小さい規模のときは数百件の考慮で済んでいたものが、いきなり万単位の顧客へ一斉配信メールを実現したいといった要望に変わるわけです。そうすると前提が変わるので、当然今までのアーキテクチャでは限界が出ます。そうしたときにメール配信の仕組みそのものを変える柔軟な発想と設計力があるかどうかが問われます。

あとは最後に大事なのは、スタートアップの不確実性や困難さを楽しめる人です。やり切る力とか困難な課題への挑戦とか、「何が何でもやってやるぞ!」といったコミットメントの強い方は魅力的に見えます。

やはりゼロイチから始めて急成長を経験してきた人は強いです。事業のステージにおいて考えや自分の役割を柔軟に変えていける人はとても魅力的です。スタイルポートの場合、エンジニアが各自で裁量大きく抽象から具体まで携われ、さらに充実したフィードバックを受ける体制がありますので、困難さを楽しめる優秀なエンジニアにとってこれ以上ないほどやりがいのある環境だと思っています。

totti:なるほど、ここから先の拡大フェーズでは、これまで積み上げてきた物にとらわれず、ゼロから構築したり、その時々で必要な設計を柔軟に考えていくことが求められるというわけですね。業界のトップ企業の皆様を相手に、これまでにないデジタルツインによる空間 x 顧客接点で業界のDXを拡大するためには、まだまだ非連続的な進化が求められそうでワクワクしますね。

さいごに

totti:今回はCTO木村と開発組織の全体像と、特にCXチームの開発にフォーカスをおいてお話しさせていただきました。次はデジタルツインチームの深掘りをしていきたいと思います。

左:CTO木村(masa)、右:CSO栃内(totti)