- プロダクトマネージャー

- Webエンジニア

- アカウントプランナー

- Other occupations (3)

- Development

- Business

GitHub Copilot、CursorなどのAIコード補完ツールの登場、さらに自律型AIソフトエンジニアDevinの正式リリースなど、加速度的に変化している開発環境。アプリの開発・提供が主たる事業領域であるスタディプラスにとっても重大なテーマになっています。この変化にスタディプラスはどう向き合っていくのか、エンジニアが目指していることとは。

今回は当社が提供している「Studyplus」「Studyplus for School」のサービス企画や開発、運用改善などを担うプロダクト部についてご紹介します。取締役でプロダクト部長を務める島田豊にインタビューしました。

島田 豊(しまだ ゆたか)取締役兼プロダクト部部長

2018年入社、Studyplusのプロダクト企画に従事した後、2020年執行役員就任。2023年6月に取締役就任。当社参画前は、KLab株式会社にて広報および新規事業に従事したのち、マーケティング部を立ち上げて部長に。その後、株式会社DonutsにてWebメディアの事業責任者を担当。

目次

- AIの進化についてどう感じている?

- 「学び変化する」ことを大事にしたい

- 「スタディプラスが人生にとって重要」と思ってもらえる会社にしたい

- 一緒に働く仲間を探しています

- 学習者中心の事業を展開しています

AIの進化についてどう感じている?

ー唐突ですが、ここ数年のAIの進化スピードすごいですよね、率直にどう感じているのか、まず聞きたいなと。

島田:AIって、今できないことでも1カ月後、3カ月後、あるいは1週間後にはもうできるようになっていたりするんですよね。これを活用するか、しないかで生産性が10倍、100倍変わってくる。このスピード感に対して怖さもありますが、乗り遅れないようにしたいと感じましたね。

スタディプラスではAI技術を活用した新たな機能開発や、既存機能の改善に対して投資を強化しました。例えば、AIを活用した質問対応機能や、個々の学習進捗や学習目標に合わせた教材や学習プランを提案する機能などの開発を検討しています。

ー会社として、ここで動くべきだ。となったという感じですか?

島田:そうですね、スタディプラスは学習ログを貯めているサービスなので、機械学習とAIを活用すると、この学習ログをすごく生かせるようになるのではと感じているんです。

ー詳しく教えてください。

島田:例えば、合格者がどういうプロセスで勉強して成績がアップしたか、というログや蓄積されたデータをAIや機械学習を使って活用できれば、ユーザーである受験生にとって良い機能を提供できるようになりますよね。そうしたチャレンジをしていこうと考えているんです。

ーそこでエンジニアの力がさらに重要になってくると

島田:そうです。幸い、当社には技術習得に対して意欲があるエンジニアがいるので、会社としても後押ししようという動きがあります。AI、そしてエンジニアにもしっかり投資していきます。具体的には、機械学習やAIに精通した専門家による支援や、有志メンバーによる技術勉強会を実施しています。

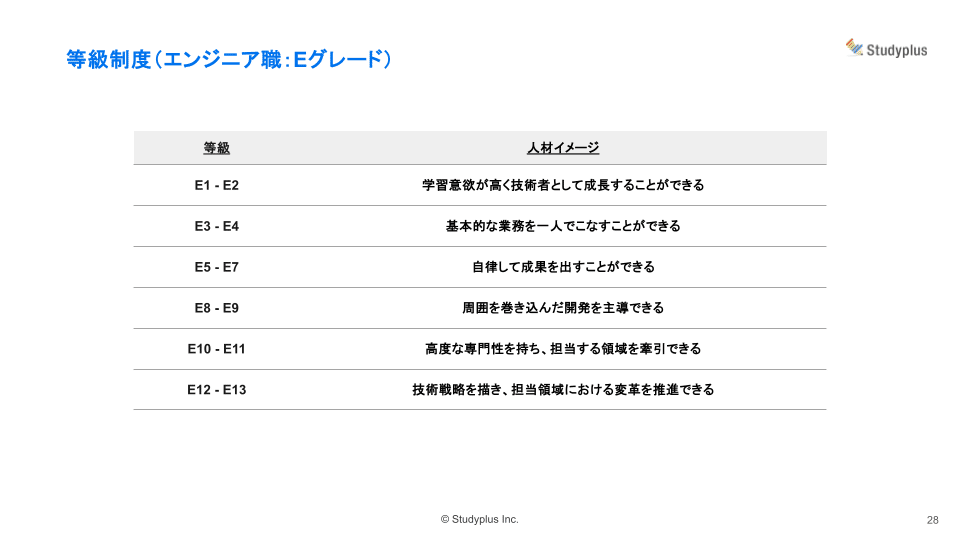

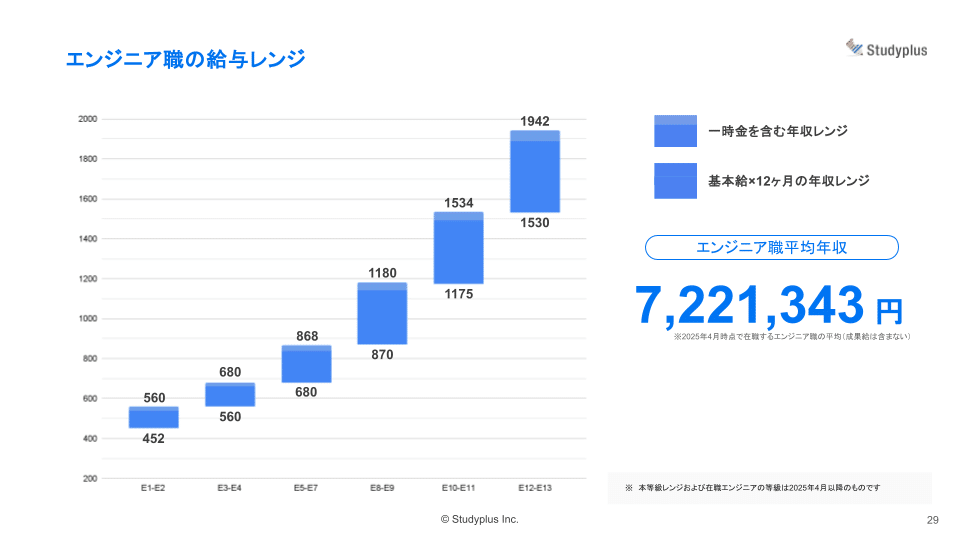

エンジニア職に、より高度な専門性が求められるとして、スタディプラスは等級テーブルと給与レンジの上方修正を行いました。エンジニアの技術力向上は会社の将来を担うと考えています。

「学び変化する」ことを大事にしたい

ー世間では今まさに「エンジニアの獲得競争」という感じですよね・・・そんな中でスタディプラスのエンジニアらしさ、アピールしたいですね。

島田:はい。うちのバリューに「学び変化する」がありますが、こうしたバリューをエンジニアが体現しているのは当社「らしさ」かもしれないですね。

ー勉強熱心な方々が多いと

島田:少し特徴的な事例ですけど、塾バイト。本当にその名の通り、塾にバイトをしに行くというものです。これは、「Studyplus for School」を導入してる塾の現場で、先生がどのように「Studyplus for School」を使っているか、生徒とのコミュニケーションの中で生かせているのか、逆に使えていない部分はないかなど、塾の現場にチューターとして入り、身をもって観察する取り組みです。塾バイトを通じて、ユーザーの課題を肌で感じ、施策オーナーとして、自ら課題解決に取り組む。まさに「学び変化する」を体現している取り組みだと思います。

ー生徒さんたちも「誰だろう」・・・って思ったでしょうね。

島田:最初は「なんか知らないおじさんがいる」という感じだったようです。でも質問に答えられると「ちゃんと勉強教えてくれる人」みたいになったようです(笑)

でも本当の目的は、本質的なユーザー理解です。そのエンジニアはそのあと「施策オーナー」という取り組みを発案してくれました。施策オーナーとは、ある機能の要件定義や仕様策定、事業部や関係部署との連携まで含めて、ディレクターではなくエンジニアがオーナーシップをもって担当するという取り組みです。最初は個人的なトライとして始めたんですが、徐々に他のエンジニアにも広がっています。

ー「学び変化する」の輪が広がり始めているんですね・・・プロダクト部の書籍購入が多いのも「学び変化する」な気がします。

島田:エンジニアは勉強するための本を、一定金額内であれば事前申請なしで購入して良いという制度があるんですが、みなさん驚くほど活用しています。誰かに強要されたからではなく、自分の成長のために購入して学習している人が多いので、学びたい、という人が多い環境なのかもしれませんね。

ー開発においても「学び」を大事にしているのがスタディプラスらしさなのかもしれませんね。

島田:ユーザー、お客さん、業界に向き合い続けることができるかってすごく大事だと思っています。エンジニアは開発だけしておけばいい、ではなくて課題に一緒に取り組んで欲しいと思っているし、そういうカルチャーを作っていきたいなと思っています。

「スタディプラスが人生にとって重要」と思ってもらえる会社にしたい

ー2018年に入社されて今年でスタディプラス9年目になりますが・・・ずばりどんな会社だと思いますか?

島田:なんだろうな、助け合うことを、すごくきちんとやる会社だと感じます。人を助けることに見返りを求めない人が多いなと。たとえ直接的な評価にならなくても、人間としてやるべきこと、助けるべきことはスッとやる。そうした文化を強く感じるかもしれないですね。

ーそれはどうしてなんでしょうか。

島田:やっぱり廣瀬さんの考えが浸透しているのかなと思います。私より古くからいるメンバーは少ないんですが、廣瀬さんが「ユーザーのためにならないことはやるべきじゃない」と常に言うので、それが隅々まで浸透している感覚は強いですね。言葉としてだけではなくて「これどうしましょう」と判断が求められる場面できちんとそっちに(ユーザーのためになる方向に)倒すので、そうした日々のコミュニケーションの積み重ねが文化になっていると感じます。

ー島田さん自身も同じ思いですか?

島田:そうですね。うちがここまでやれてきている理由って、ちゃんとユーザーに支持され続けているという、ここの一点だと思うので。そこを裏切った瞬間に壊れていくと思うんですよね。なのでしっかり守って、ユーザーに支持し続けられることが大事であり、生命線だと思っています。

ー島田さんはプロダクト部長と取締役という二つの役割を持っているので、それぞれの立場で聞きたいのですが、まずはプロダクト部としてどんな未来を作っていきたいですか?

島田:日本の子どもたちが、学ぶことは楽しいと感じて、自己実現して、明るい未来を信じられる状態を作りたい。たぶん自分のお子さんにはそうなってほしいと、みんな思いますよね。スタプラは「学ぶ喜びをすべての人へ」と掲げていますが、これはやらされる学びや教育ではなくて、本人にとって楽しさを追究できる自発的な学びです。例えば、AI技術を活用した個別最適化された学習体験の提供や、学習コミュニティの活性化などを通して、子供たちがそれを実感できる環境を作っていきたいですね。

ー取締役としてこれからのスタディプラスにどんな思いがありますか。

島田:スタディプラスで働くことによって学びや成長の機会があって、できればずっと残り続けてほしい。5年、10年、20年と働く人が普通に増えてく状態がうれしいですが、そうでなかったとしてもスタディプラスにいた期間がその人の人生にとって重要であるような、成長や学びを感じられる会社でありたいなと思います。

島田さん率いるプロダクト部に興味のある方はぜひカジュアル面談からでもお待ちしています!

/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)

/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)

/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)