『プログラミングなんて無理!』と思った私が、教室づくりでやっていること | 夢見る株式会社

こんにちは。入社4年目のいしだです。大阪にある、もりのみや校で教室長をしています。前回の記事 ↓↓ 読んでいただいた方ありがとうございました。いろいろコメントいただいたりして、嬉しいです。今回...

https://www.wantedly.com/companies/robo-done/post_articles/1008082

こんにちは。入社4年目のいしだです。

大阪のもりのみや校で教室長をしています。

前回の記事も、読んでいただいた方ありがとうございました。

プログラミングはじめての方に共感されたのか、今回もたくさん読んでもらえて嬉しいです。

(文系でも意外とどうにかなります!)

今回は、先月あった、あるクラスの発表会の話を書こうと思います。

1、2年生のときから見ているクラスなので、

もう4年の付き合いです。

元気が有り余っている子、ほんわかしている子。

一番に挙手してくれる子、発表が苦手な子。

ときどき変な動きをしてる子(?)

教室に来たらいつもスマホゲームの話をしてくれる子…

(この前も、私の好きなキャラのカードを見せてくれました。笑)

毎週会っていると分からないですが、

ときおり昔の写真や動画を見返すとみんな一回り小さくて、

やっぱり成長しているんだなあ…としみじみ思ったり。

(ちなみに動画の中では、

変顔して踊りながらロボットを動かしたり、

爆笑したり叫んだりしていました。

楽しさを身体で表現しているだけで、ちゃんとレッスンはしています。大丈夫です。笑)

いまは少し高学年としての落ち着きが出てきましたが、

最初の頃はそれはもう、全体的にエネルギッシュだったクラスです。

先日、1年のまとめとして発表を行いました。

ロボ団では、低学年のクラスで、簡単なブロックを組み合わせてプログラミングを行うところからスタート。

カリキュラムが進むと、本格的なプログラミング言語であるPython(パイソン)を学びます。

このクラスも早いものでpython学習に入って1年。

まとめの回を迎えました。

今回の発表のテーマは、

「4種類のロボットから1つ選び、改造やプログラミングで楽しい作品にすること」。

「どんなロボットにしたら面白いか」を自分たちで考え、それを形にします。

同時に、自分のことをまとめたスライドも作ります。

「好きなこと、得意なこと、苦手なこと」

「できるようになったこと」

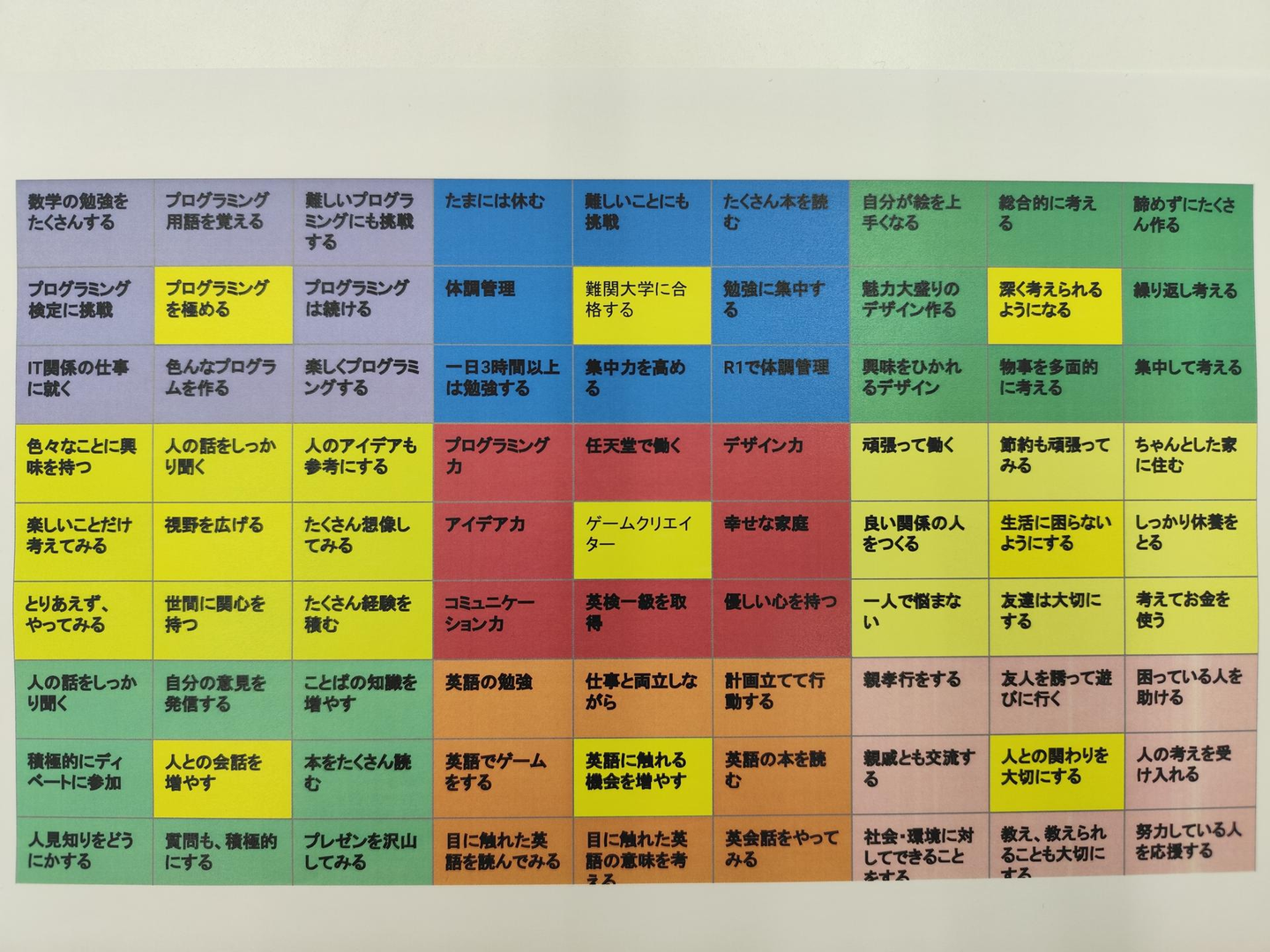

特徴的なのは、マンダラートを作成することです。

マンダラートとは

9×9のマスに目標とそれを叶えるための要素を書き出していく発想法。

中心に「夢」や「目標」、「なりたい自分」を置き、周囲のマスに具体的なステップを書いて整理していきます。

大谷翔平さんが高校生のときに作成していた話も有名で、聞いたことがある方も多いかもしれません。

子どもたちも半年かけて、少しずつスライドの準備を進めました。

レッスンでは、真ん中の9マスだけ書ければ良いのですが、

中には81マス全て埋める子もいます。

小学生だと、9マス埋めるのも結構難しいと思います。

でも、意外とすいすい書く子も。

もちろん苦手な子もいて、うんうん唸って頭を悩ませたり。

それぞれができる範囲で、自分と向き合って書いていました。

どんなことを書いているか、のぞいてみると。。。

「投資家になる」

そんな将来の夢や、

「社会の成績5にする」

直近で頑張りたいことを真ん中のマスに置く子もいます。

他には、「ゲーム」。

ゲームをたくさんやりこみたいんだね。

大人から見ると、

「それはマンダラートにわざわざ書くものかな?(^^;) 」

と思うかもしれません。私も一瞬考えます。

でも、それが本人がいま興味があることなら、

私はそれをテーマに書いてもいいと思っています。

小学生なら「ゲームしたい!」は正直で、素直な気もします。

まだなりたいものが分からないなら、無理やり将来の夢をつくらなくてもいい。

目の前の好きなことをテーマにして、

マンダラートに入れる要素を考える練習をすれば良いと思うのです。

それも今のその子にとって十分学びになります。

ちなみに「ゲーム」を真ん中のマスに入れる子は毎年一定います。

その子は、ゲームをするために、周りのマスに「勉強する」と書いていました。

おうちのルールでしょうか。えらいです。

本番の日は、1年間の最後のレッスン。

ロボットの改造やプログラム、発表の練習など最終調整し、

順番を決めて発表が始まります。

一人ずつ前のモニターにスライドを映してプレゼンし、

そのあと、作ったロボットの説明と、プログラミングを動かして実演します。

発表は順調に進み、ついに最後の一人。

この日の最後は、発表が苦手な子でした。

去年も同じようにスライドを作って発表する機会があったのですが、

そのときは前に出れませんでした。

(相談の上、スタッフが代理で発表しました)

今回も、順番が回ってきたものの、いすに顔を伏せたまま動かない。。

今年も難しいかな。。どうかな。

でも、やれるだけ背中は押したい。

大きな声で、クラス全体に、

「みんなで応援しようよ!」

と声をかけました。

すると、

「がんばれ!」

「おれも発表いやだったけどやったし、まあやれるよ」

「発表しないほうが黒歴史やろ!」

「ロボットの動き、変なの作ったんでしょ? 見たい!」

みんな声をかけてくれます。ありがとう。。

とはいえ、みんなは自分の発表が終わって緊張は解け、表情はすっきり。

もりのみや校はカーペットが敷いてあるので、床でも快適です。

床にのびのび座ったり、おうちでくつろいでいるような体制で応援する子も。

なんだいその格好は (^^;) 笑

全体的に脱力して、雰囲気はゆるい。

ゆるいけど、そんな中、応援の声はあたたかく続きます。

このクラスだからこそ生まれる、独特の空気感。

大人はじっと信じて待ちます。5分か、10分か。。

スタッフの一人が、隣でそっと、励ましの声をかけ続けてくれています。

教室の外では、保護者の方やきょうだいも見守っています。

いつもより見られている環境。

少なからずプレッシャーはあるよね。どうなるかな。。。

もぞ、と動いて、ついに前に出てきました。

気持ちを決めたようで、発表の準備を進めます。

「全部を発表!」はちょっとまだハードルが高かったようで、スタッフと分担して発表。

最初のスライド2枚はスタッフが発表し、そこからバトンタッチ。

3枚目からは本人が声を出して、見事堂々とやりきりました。

ロボットの実演は、最終調整が上手くできておらず、

一部思い通りに動かないところもありましたが、

あとで一緒に見直し、当初のイメージ通りに動かすことができました。

最後までやりきってくれて、クラス全体から、大きな拍手。

ちょっと照れくさそうな笑顔が見えました。

発表の様子は動画で撮り、後日コメントと一緒に保護者に共有しています。

プログラミングの技術や知識も学びますが、

それ以外の力も確実に育っていて、私自身、とても嬉しく感じました。

お母さまからも、

「これまでは支援級だったのが、今年から普通級に入り、少しずつ成長しています。

いつも寄り添ってくれて、本当に先生方のおかげです。」

と嬉しい言葉をいただきました。

ロボ団は、ケアサービスや療育ではありません。

カリキュラムがあって、クラスでレッスンを進めていく形式です。

でも、個性や特性は人それぞれ。

「得意や苦手」「できる・できない」、

成長のスピードもさまざまです。

はじめては上手くいかないことや、何回も失敗することもあります。

でも、だからといって

「やらない」

「あきらめる」

「自分は / あの子はできないから」

というのはもったいない。

できる限りで、「できる」を増やす応援ができればと思っています。

大人ができるのは環境を用意することだけ。

最後に一歩踏み出して挑戦するのは、子どもたち自身です。

今回も、前に立ってやれたのは、本人の力。

そして、それを後押しした同じクラスのみんなの力があったからこそだと思います。

できなかったことができるようになる。

応援した側も、される側も、きっとお互いになにかを得て、クラスとしても一つ経験ができました。

子どもは子ども同士でしか学べない、成長できないこともある。

そう改めて感じた出来事でした。

年に1度だけ開催する、全国イベントの会場内も見学できる特別ミートアップです ♪

気になった方はこちらから ↓↓ お気軽に参加ください (*^^*)