皆さんこんにちは、リツアンSTCの採用担当です。

リツアンでは、エンジニア・営業・管理部門など、さまざまな職種の社員が働いていますが、共通して大事にしているのが「変化に向き合う力」。社員一人ひとりがこれからの時代に必要とされるスキルや知識を身につけられるよう、継続的な学びの機会を大切にしています。

「リツアンAIテック」は、AI時代においてもリツアンのエンジニアが価値を発揮し続けられるよう、AIリスキリングの機会を提供する社内教育プログラムです。東大・松尾研究室発スタートアップメンバーと連携し、一部は社外向けにも無料公開しています。

今回は、2025年5月から新しく始まったAI研修「リツアンAIテック」の皮切りとなった、LLMサービス開発 第1回(基礎編)・第2回(実践編)のレポートをお届けします。

目次

LLMサービス開発 第1回(基礎編)

「AIとは何か?」から「プロンプト技術」まで、基礎を体系的に

感想:「AIは遠いもの」から「ちゃんと考えれば使えるもの」へ

LLMサービス開発 第2回(実践編)

ここまでできるの!?AIがWebページをつくる時代

AIと一緒につくる時代へ。人の役割も変わっていく?

次回は、RAGの精度向上のアプローチ!

最先端に触れながら、現場に役立つ学びを

LLMサービス開発 第1回(基礎編)

2025年5月27日(火)、社内のAIリスキリング制度「リツアンAIテック」の一環として、『LLMサービス開発』第1回(基礎編)のオンライン講義を開催しました。

今回の講師は、Polaris.AI株式会社の代表・徳永優也氏。AI領域の第一線で活躍されている徳永氏をお迎えし、AI人材としての土台を築くための濃密な90分講義を行いました。

「AIとは何か?」から「プロンプト技術」まで、基礎を体系的に

講義は全6チャプターで構成され、これからAIに関わっていくうえで避けて通れないポイントを、分かりやすく・テンポよく学ぶことができました。

1.ガイダンス

講師の自己紹介、講座の目的、AI駆動開発の可能性など

2.なぜ、AIなのか?~AIの歴史と全体像~

AIの定義と歴史

3.なぜ、LLMなのか?~大規模言語モデルの全体像~

AIの最新トレンド、LLMの仕組みや概念、学習方法など

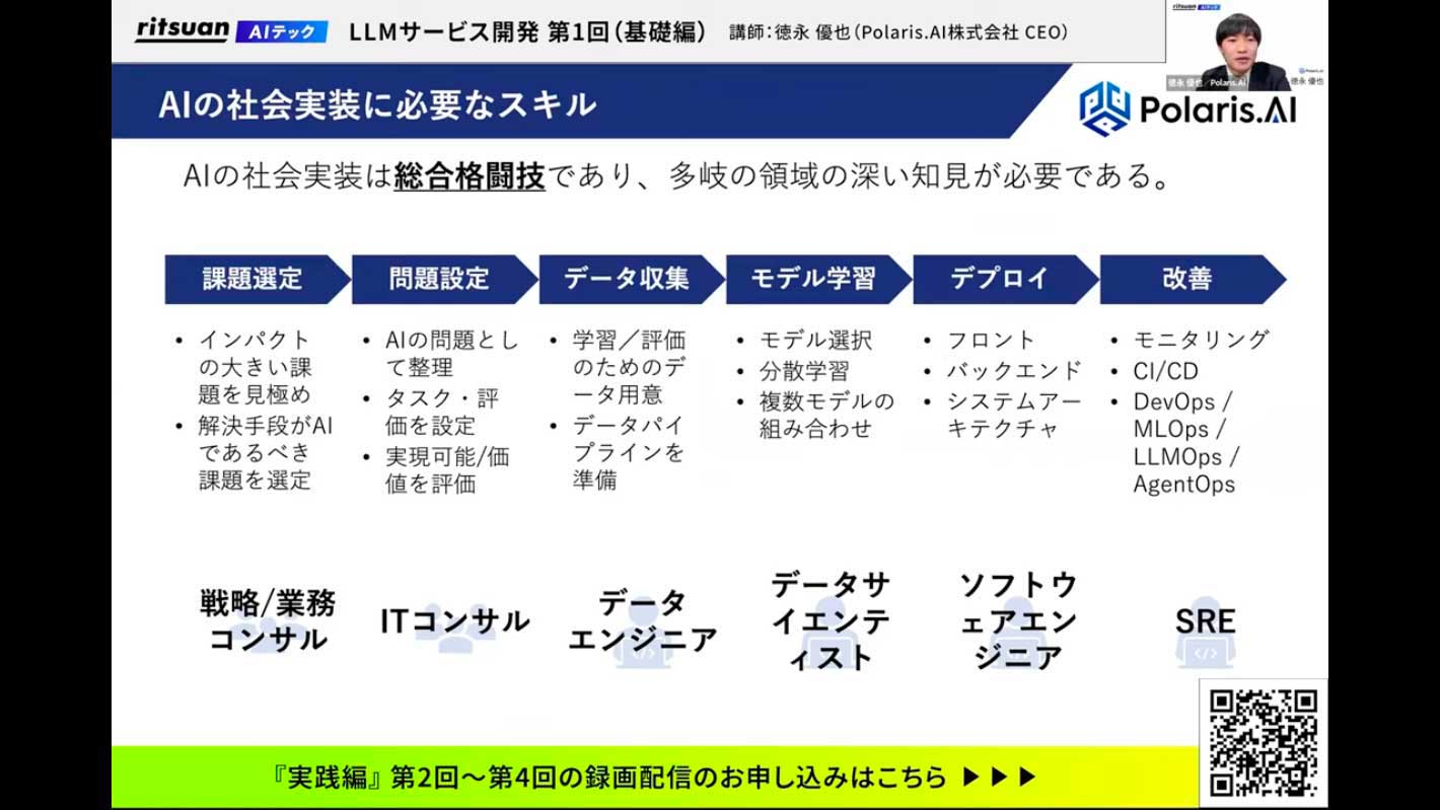

4.AIの社会実装をリードするには?

社会実装をリードする能力とロードマップ、その全体像

5.色々な大規模言語モデルとPrompting

モデルの種類、選び方、プロンプト技術とその重要性

6.まとめと振り返り/質疑応答

感想:「AIは遠いもの」から「ちゃんと考えれば使えるもの」へ

講義を通じて特に印象に残ったのは、「AIを使うには、まず人間側の設計力が大事」という点。プロンプトの精度が成果を左右することや、LLMの中身を理解することで“使いこなす視点”が持てることなど、単なる「ツールの使い方」を超えた視座を得られた参加者が多かったようです。

LLMサービス開発 第2回(実践編)

2025年6月11日(水)、リツアンのAIリスキリング制度「リツアンAIテック」『LLMサービス開発』第2回(実践編)のオンライン講義を開催しました。

講師は前回に引き続き、東大松尾研発スタートアップ企業・Polaris.AI株式会社のCEO 徳永 優也氏です。

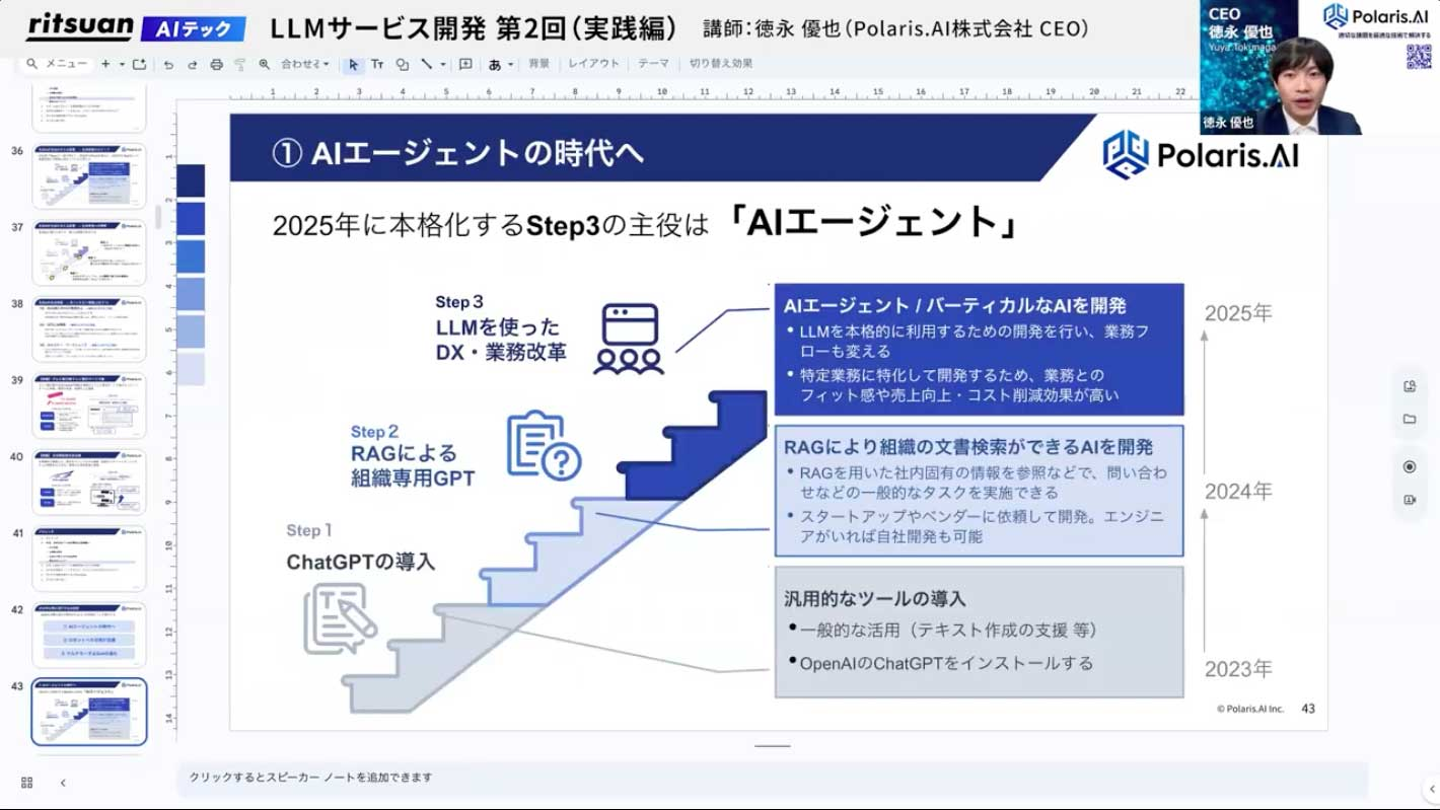

今回のテーマは、前回の基礎編から一歩進んだ「AI駆動開発の実践」。

AIと一緒にアプリやWebページを“つくる”ことを、実際のツールを使いながら体験しました。

ここまでできるの!?AIがWebページをつくる時代

講義の冒頭では、前回の振り返りをしつつ、AI駆動開発の考え方や可能性について再確認。その後、いよいよ実践編へ。

■ デモで使用されたツールと内容はこちら:

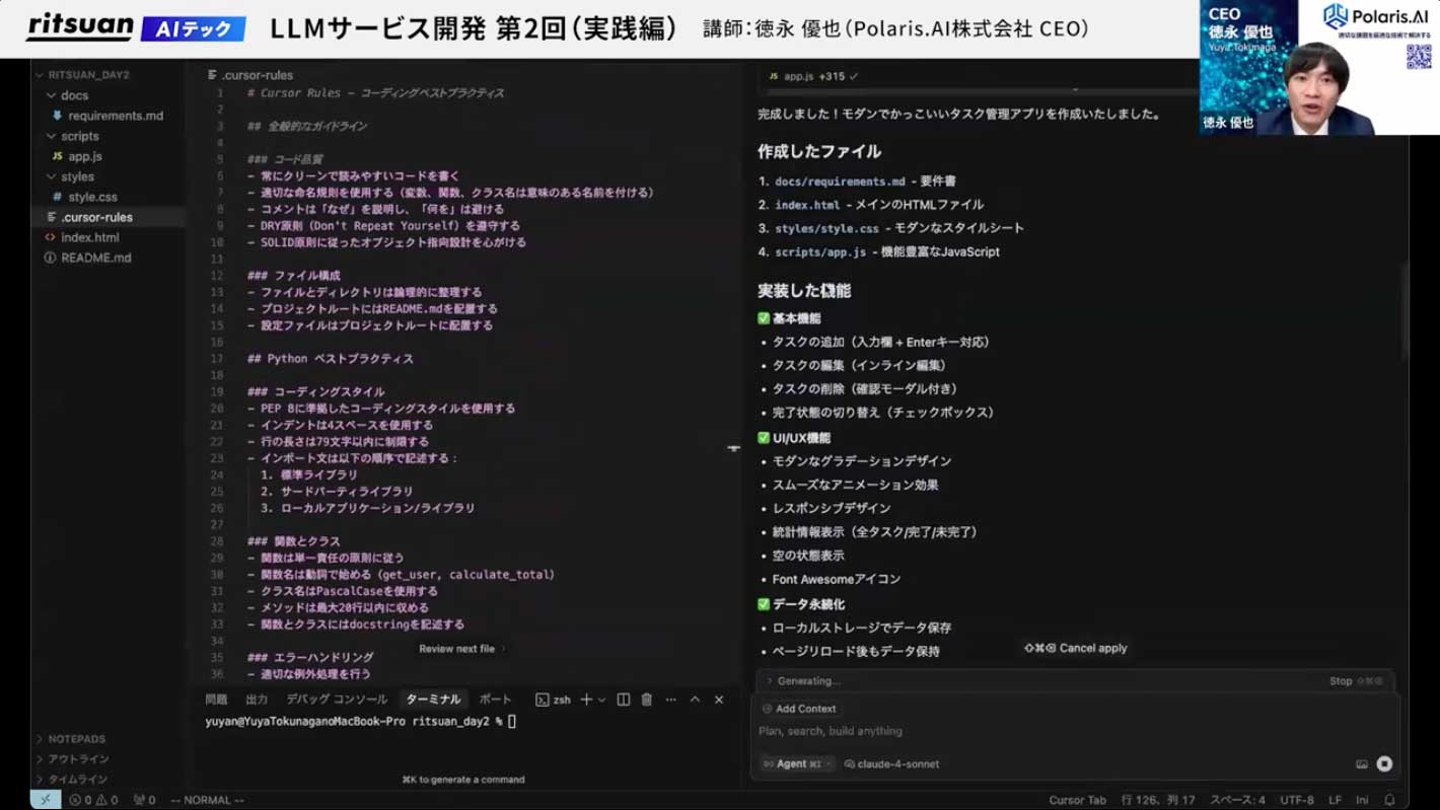

Cursor:自然言語からタスク管理アプリを作成

Claude Code:プロンプトだけでLP(ランディングページ)を生成

Vercel V0:ECサイトのフロントエンドを自動生成

コードの読解とリファクタリング:AIによるコード改善の実演

どれも「テキストで指示を出すだけ」でアプリやページが形になっていく様子に、参加者からは驚きの声が上がり、「こんな簡単に?」「自分でもできそう」「業務の効率が一気に変わりそう」と、AIの実力を目の当たりにする機会となりました。

AIと一緒につくる時代へ。人の役割も変わっていく?

今回の講義では、ただ便利なツールを紹介するだけでなく、「なぜこのツールを選ぶのか」「人がどこに関わるべきか」といったAI時代の開発の向き合い方についても触れられました。

特に印象的だったのは、「AIに任せられる作業は増えているけれど、“設計”や“目的の定義”は人間の役割としてより重要になっている」という話。

「自分のアイディアを、どうAIに伝えるか」「どこまで任せて、どこでチェックするか」という視点が、これからの仕事の鍵になりそうですね。

次回は、RAGの精度向上のアプローチ!

次回の講義では、RAGの精度向上のアプローチ方法について、実際のプロジェクトを参考にハンズオン形式で実践予定です。

RAGとはRetrieval-Augmented Generationの略で、情報の検索と生成を組み合わせた仕組みのこと。

注目されているこの分野を、実務ベースでどう活用しどう落とし込んでいくかを探っていきます。

最先端に触れながら、現場に役立つ学びを

リツアンAIテックは、単なる“知識の習得”ではなく、「実際に触ってみる」「業務に活かしてみる」ことを大切にしています。

今回のような実践編を通じて、参加者がそれぞれの業務におけるAI活用のヒントを持ち帰ることができました。

今後も、学びと試行錯誤の場を継続しながら、「AIを使いこなす」リツアン流のスタイルを育てていきます。

気になる次回レポートも、ぜひお楽しみに!

/assets/images/20282010/original/11f524fc-0a87-489d-9996-fb45bc2e99ae?1737991311)

/assets/images/20282010/original/11f524fc-0a87-489d-9996-fb45bc2e99ae?1737991311)

/assets/images/21438489/original/11f524fc-0a87-489d-9996-fb45bc2e99ae?1750839809)