本記事では、私が所属しているマーケティングチームで心理的安全性を高めるために実践していることについて、具体的な事例を交えてご紹介します。

段階的に心理的安全性を高めていくための取り組みについて、コミュニケーションを中心に詳しく説明しますので、この記事が皆様のチームにも活かしていただけるようなヒントになれば嬉しく思います。

マーケチームの紹介

2022年10月に入社した私は、現在、多様なメンバーで構成されるマーケティングチームの一員として働いています。チームリーダーの近藤と企画とマーケティングを兼務している伴と共に、日々業務に取り組んでいます。

チームは、当初、リーダーの近藤とCOOの2名体制でした。私が入社し、伴が育休から復帰したことで、一時的に4名体制となりましたが、昨夏にCOOが退任し、現在は3名体制で活動しています。

本記事では、私が入社した2022年秋から、現在の3名体制に至るまでの過程で培われた関係性について、具体的な事例を交えてご紹介します。

マーケチームが目指す心理的安全性の高い職場

※石井遼介著『心理的安全性のつくりかた』日本能率協会マネジメントセンター 2020年

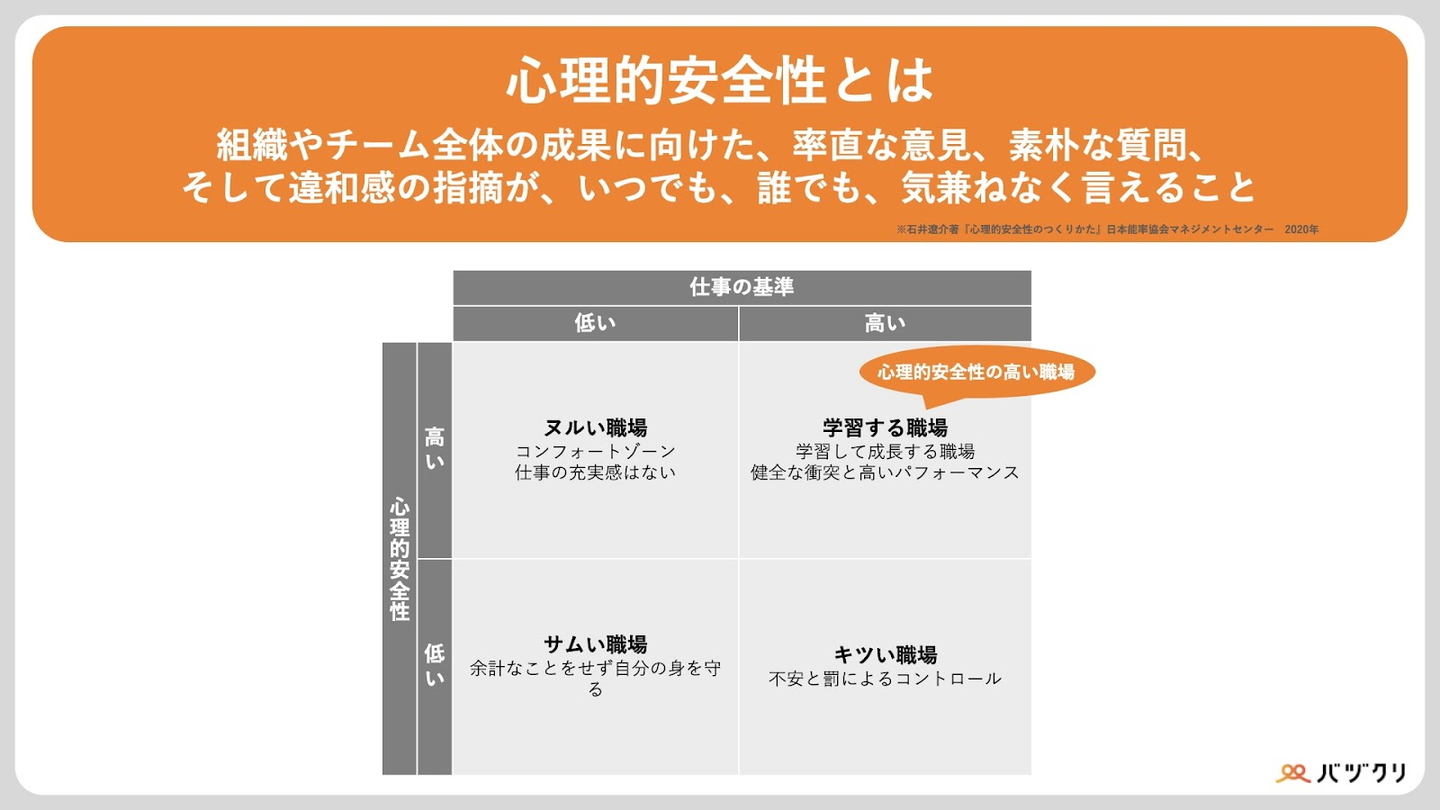

そして、心理的安全性の高い職場と言われるためには、「心理的安全性」と「仕事の基準」の両立が不可欠です。

マーケチームでは、高い目標を共有しながらも、メンバーが安心して意見交換できるような環境づくりに努めています。

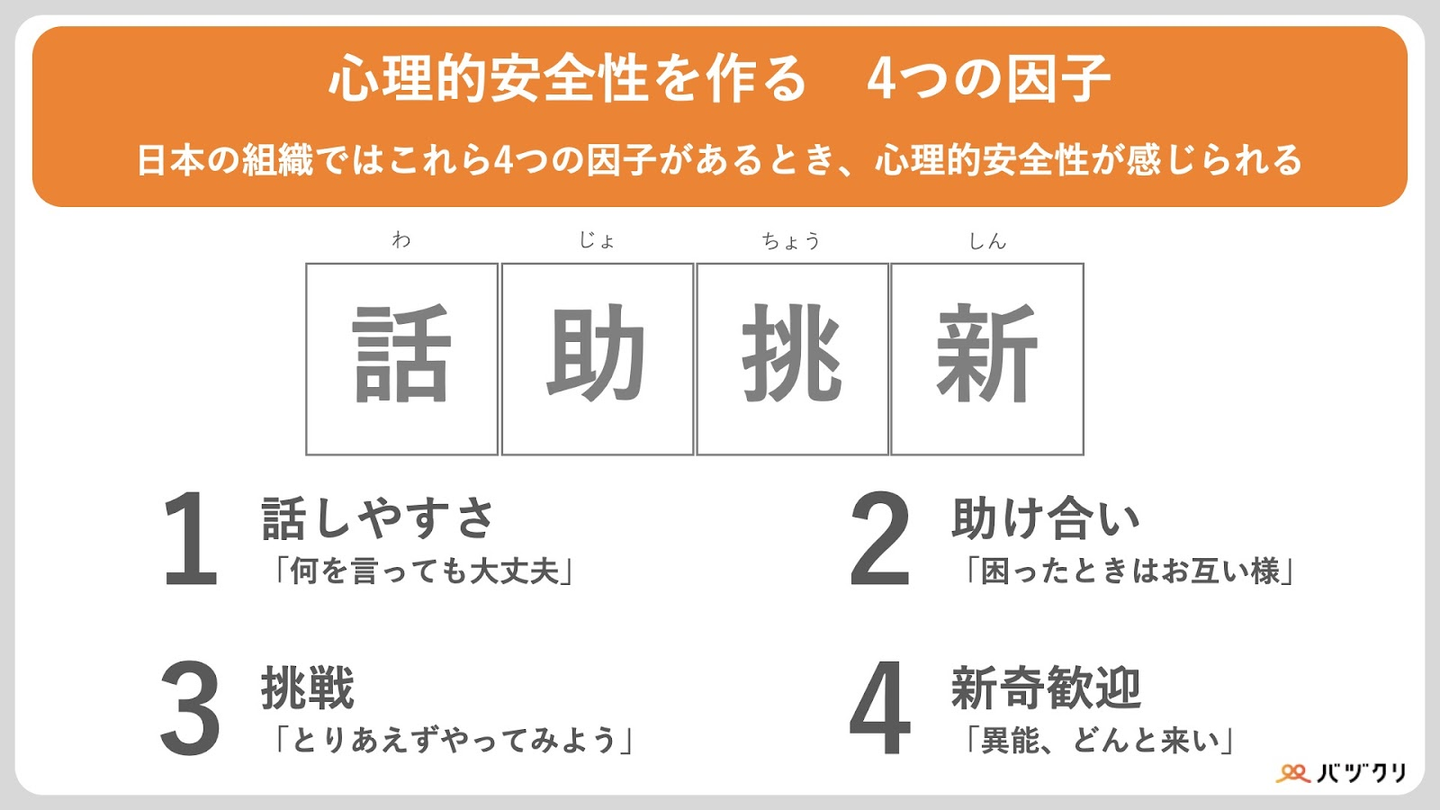

元々、バヅクリ株式会社では、心理的安全性を高めるために必要な『話・助・挑・新』の4つの因子を浸透させるようなカルチャーを醸成しています。

そういった全社的なコミュニケーションの施策については、こちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。

「心理的安全性」チームで意識してきたコミュニケーション

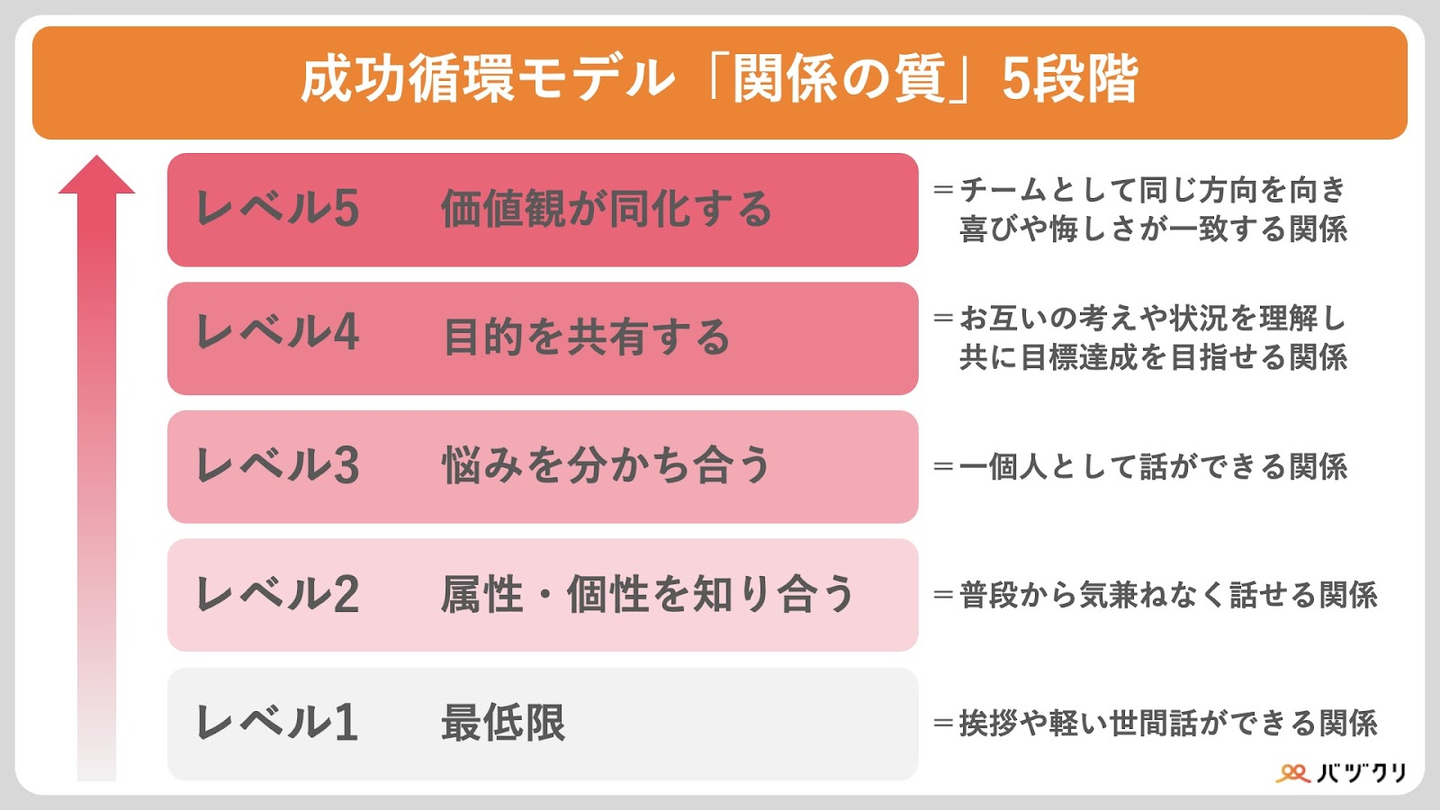

今回、チームの変遷を振り返りながら、「成功循環モデル」(※)で紹介されている人間関係の質の5段階を当てはめてみたところ、マーケチームはまさにこのモデルに沿って成長してきたのだと実感しました。

(※)「成功循環モデル」とは、マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱している、組織の成功要因を「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」の4つの段階で捉え、その循環を促進することで組織の成長を目指す考え方です。

画像右側の説明は、そのレベルがどの程度の関係値なのかを、チーム単位で考えてみたものです。

現在のマーケチームは、この5段階の最終段階である「レベル5」に達していると感じています。チームメンバーに聞いてみても、同じようにレベル5と回答してくれたので認識があっていてよかったと、ホッとしました。

ここからは、レベル1から順に、マーケチームがどのようにして今の状態まで成長してきたのか、具体的な施策とともにご紹介します。

レベル1:必要最低限 挨拶や軽い世間話ができる関係

チームでの関係づくりは、小さなことですがとても大切なことから始まっていると思っています。

レベル1では、挨拶を交わしたり、ちょっとした雑談をしたり、そんな些細なコミュニケーションを積み重ねていきました。

例えば、

①「おはようございます!」「お疲れ様です!」と、挨拶を交わす。

②「調子はどうですか」「この間はありがとう」など軽い雑談をする。

③チャットでの連絡の際には、気が付いたらすぐにスタンプやコメントをする。

私自身も入社したての時は、明るく挨拶を意識していたので、スムーズにこのレベルはクリアできたのではないかと思っています。

こうしたシンプルなアクションが、チームの心理的安全性の土台を築いていきました。

レベル2:属性・個性を知り合う 普段から気兼ねなく話せる関係

レベル2では、一歩踏み込んで、お互いのことをもっと深く知っていくことを目指しました。そのためには、積極的に自己開示を行い、共通の話題を見つけることで、より気兼ねなく話せる関係を築いていきました。

例えば、

「実は、休日は〇〇するのが好きなんです」のように、自分の趣味や興味を共有したり、

「あのプロジェクト、〇〇のところが難しかったよね」のように、仕事に関する悩みや意見を共有したり、

「最近ハマっている〇〇があるんだけど、知ってますか?」のように、共通の話題を探したり。

休憩時間や、1on1、ミーティングのアイスブレイクなど、様々な場面で、お互いのことを知る機会を積極的に作りました。

これらを通して、マーケチームは単なる同僚から、お互いを理解しあえる仲間へと成長していきました。

レベル3:悩みを分かち合う 一個人として話ができる関係

レベル2で築いた関係値をもとに、私たちはさらに一歩踏み出し、より個人の価値観や考え、悩みを打ち明け合えるチームへとステップアップをしていきました。特に、以下のルールは、チームの心理的安全性を高める上で大きな役割を果たしました。

困ったらすぐ相談

「5分悩んだら相談する」という社内のルールを、マーケチームでは特に意識しています。アイデアが浮かばない、仕事が進まない…そんな時は、一人で悩まずに、みんなで一緒に解決策を見つけようとする雰囲気が、私たちのチームには根付いています。すぐに解決策が見つかるだけでなく、多様な視点から問題を捉え、より良いアイデアを生み出すきっかけにもなっています。

丁寧な聞き役になろう

相談された側は、相手の話を最後まで聞くことを意識しています。時には、的外れな意見だと思えても、まずは相手の考えを受け入れることで、新たな発見につながることもあります。例えば、私が思いついた一見、無謀なアイデアが対話を活性化し、新しい施策につながったこともあります。

みんなで助け合う

忙しい時はお互いを助け合い、チーム全体で目標を達成できるように努めています。特に、家庭の事情や体調不良などの予期せぬ事態が発生した際は、チーム全体で協力し合い、タスクの調整やサポートを行います。誰かが困っていれば、進んで手を差し伸べる。これは全員が解決意識を持っているからこそ成り立っていることだなと感じており、チームメンバーには感謝しかないです。

日々のコミュニケーションを大切に

これはレベルにかかわらず重要と考えているのですが、ちょっとした声かけやランチに誘うなど、普段からコミュニケーションを大切にすることで、より一層、チームワークが深まったと感じています。気に掛ける声かけや感謝の言葉が、チーム全体のモチベーションを高めることにつながっています。

これらの取り組みを通じて、マーケチームは個人的な悩みなども打ち明けやすい関係になったと思っています。

レベル4:目的を共有する お互いの考えや状況を理解し、共に目標達成を目指せる関係

個人的には、レベル3までが、心理的安全性のベースとなる部分だと考えています。

そして、レベル4からは、「チームとして」の力を発揮する段階になったと感じています。

レベル4では、チーム全体で共通の目標を持ち、お互いの考えを率直に交換し合い、協力し合うことを行いました。

具体的な取り組みとして、以下のようなことを行いました。

チーム目標の設定

チーム全体で共通の目標を設定し、それを具体的な施策に落とし込みました。

バヅクリでは四半期ごとに全社目標とチーム目標を立てていますが、以前はチームと個人の目標間にギャップが生じている状況でした。

このギャップ解消に大きく貢献したのが、リーダー近藤の意識改革です。目標設定の際、全社目標の意図やマーケティングの方向性を話し合う時間を設け、各メンバーの役割を明確化。これにより、全員が同じ方向を目指せるようになりました。

このプロセスをチーム全員で行うことで、目標への意識が高まり、個々の目標もチーム目標と一致させることができました。

定期的な施策の振り返り

月に一度、チームで集まり施策を振り返る時間を設けました。全ての施策がどのような成果に繋がったのか、今後どう改善していくべきかなどを共有し、議論する機会としました。

これにより、目標への意識が高まったのはもちろん、次のアクションアイデアが生まれるなど、チームとしての成長を実感できました。

これらの取り組みを通して、私たちは、「個」の力だけでなく、「チーム」としての力を最大限に発揮できるようになったと感じています。

レベル5:価値観が同化する チームとして同じ方向を向き、喜びや悔しさが一致する関係

チーム全体が同じ方向を向いている状態、それがレベル 5 だと考えています。

レベル5では、より深い価値観の理解、そして真にその人と向き合うというところを意識しています。

具体的な取り組みとして、以下のようなことを行いました。

1. 価値観の共有

バヅクリでは、研修/ワークショップの提供を行っている関係上、社内でそれらを実施する機会が多くあります。

研修/ワークショップのグループワークや対話の時間を多く設けていますが、同じチームのメンバーは意図的に別のグループに配置しています。

その後、ミーティングなどで体験したワーク内容をチームメンバー同士で共有する時間を設けています。これは、当初から意図していたものではなく、「他のメンバーの体験も聞きたい!」 という気持ちが自然に生まれ、自然発生的に始まった取り組みです。

例えば、女性向けキャリアデザイン研修では、以下のようなワークがありました。

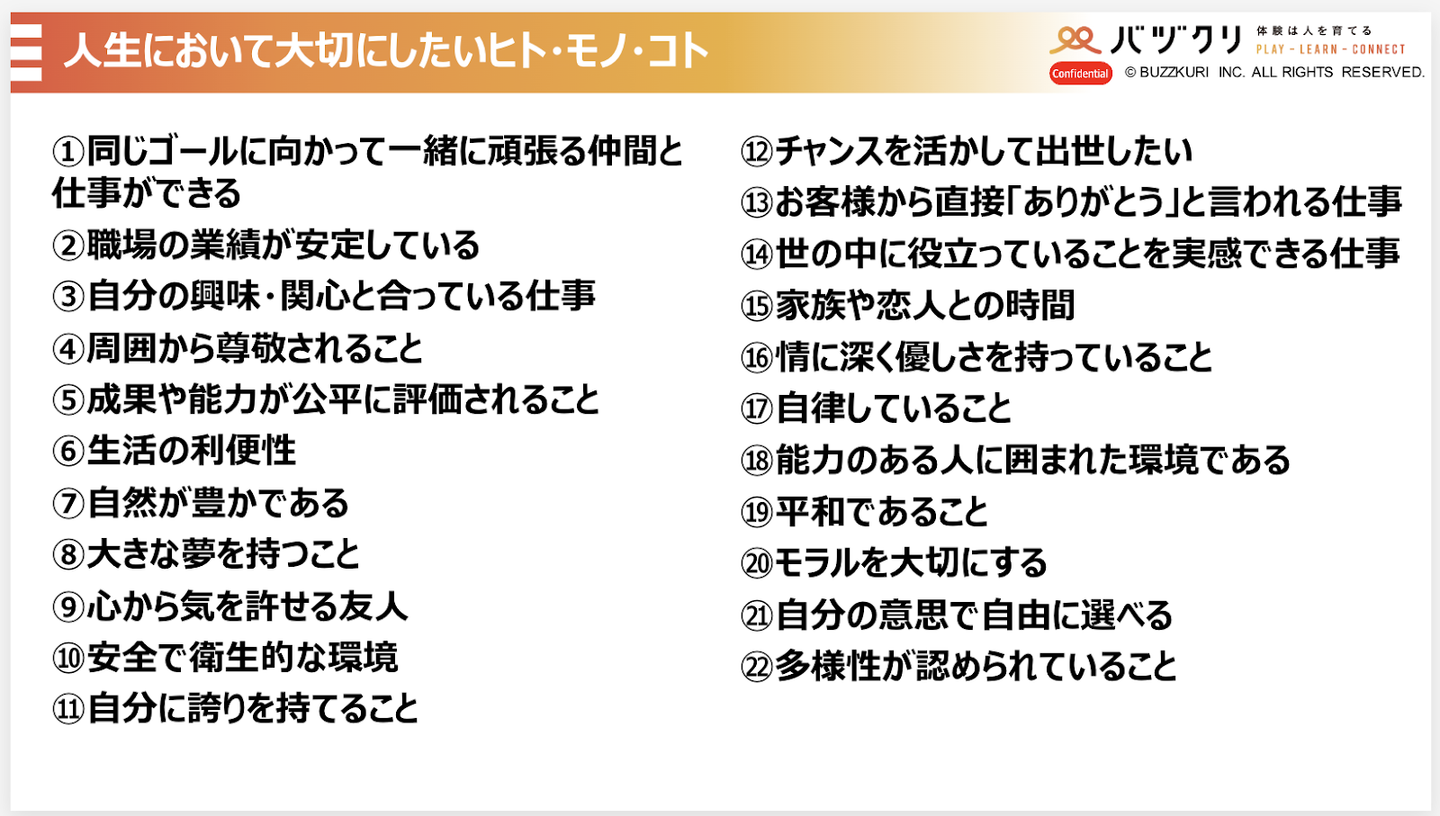

「人生において大切にしたいヒト・モノ・コトを選ぶワーク」

22個の選択肢の中から大切なものを3つを選ぶというシンプルなワークです。

そして、このシンプルなワークが、それぞれの価値観を浮き彫りにする 良い機会となりました。

マーケチームの回答は以下でした。

近藤

同じゴールに向かって一緒に頑張る仲間と 仕事ができる

自分の興味・関心と合っている仕事

家族や恋人との時間

伴

同じゴールに向かって一緒に頑張る仲間と 仕事ができる

家族や恋人との時間

平和であること

前沢

自分の意思で自由に選べる

家族や恋人との時間

自分に誇りを持てること

「なぜこれを選んだのか」という背景を語り合うことで、これまで歩んできた経験や人生観が垣間見え、お互いの人となりを深く知ることができました。

こうしたお互いの価値観を共有するワークを繰り返す中で、お互いを深く理解し、共感が生まれていったのだと思います。

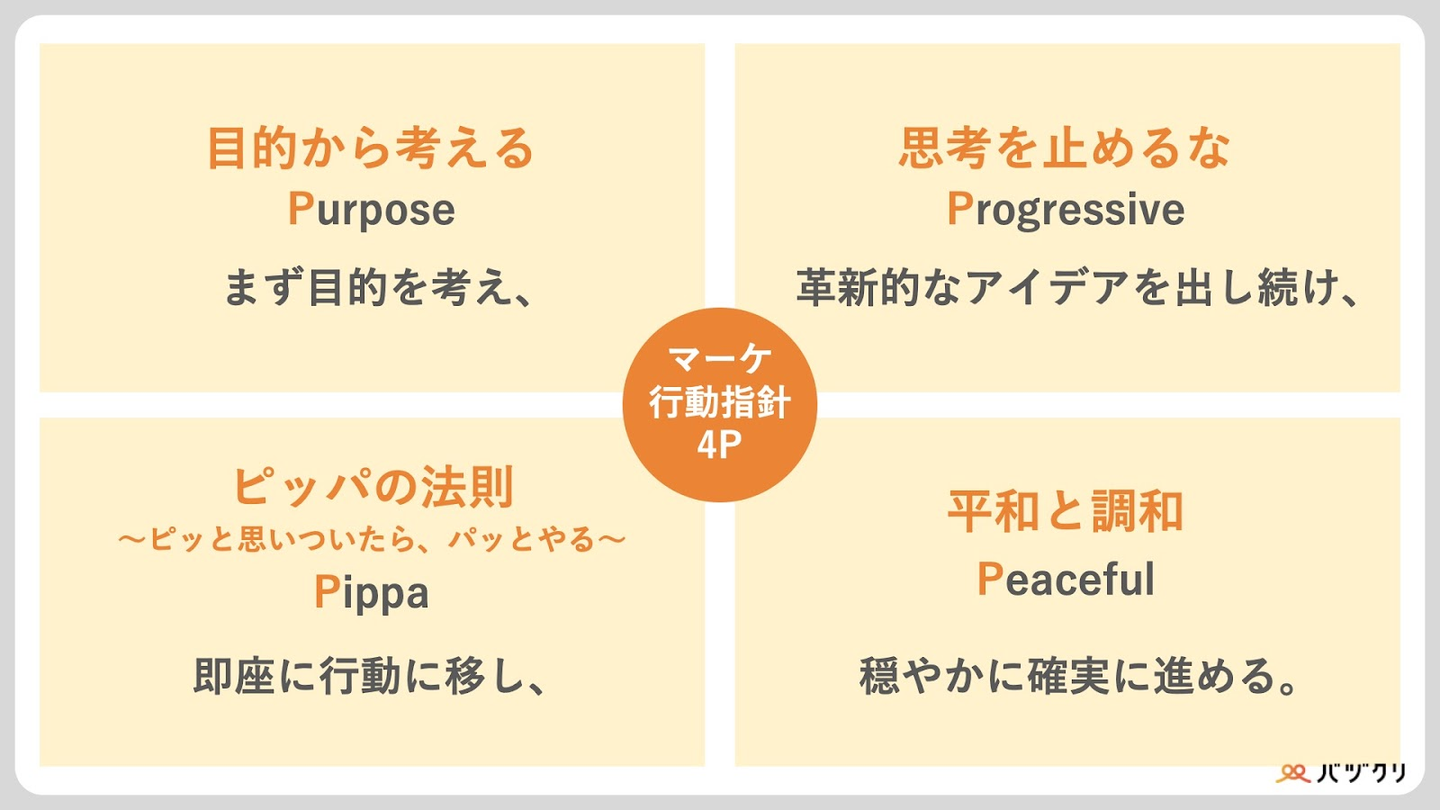

2. チーム行動指針の策定

勉強会でのアイデアをきっかけに、チームの行動指針を策定しました。

チームの価値観を言語化することで、メンバー全員が同じ方向を向いている一体感が生まれました。

※ピッパの法則:「時間最短化、成果最大化の法則」より

マーケチームが日頃から意識していることや「人生において大切にしたいこと」で共有した価値観を反映しています。

原案はリーダーの近藤が作成したのですが、マーケティングの4Pになぞらえた構成になっているところが粋だなぁと思っています。

行動指針は、メンバーの目に触れやすい場所に掲示しています。目にするたびに「この行動を大切にしよう!」という気持ちが出てくると同時に、メンバーと楽しく交流した時のことを思い出して「みんなで頑張っていくぞ!」という気持ちになっています。

自分たちで作り上げたという事実が、日々のモチベーションを高める大きな要因になっていると感じています。

3. 得意・不得意の共有

勉強会で生まれたアイデアをもとに、「時間最短化、成果最大化の法則」という本で紹介されていた「弱点カテゴリーシート」を活用してチームメンバーそれぞれの得意・不得意を共有するワークショップを実施しました。

「弱点カテゴリーシート」では、コミュニケーション、自己管理、業務理解・知識、主体性・責任感の4つのカテゴリーごとに弱点の項目が掲載されています。

それらの項目に、まず各自が自身の得意・不得意を自己評価し、その後、他のメンバーと互いに評価を付け合います。

それぞれの評価を照らし合わせ、新たな気づきを得て自身の成長に繋げようという試みです。

とはいえ、自身の不得意な部分を指摘されることは、時には耳の痛い話であり、精神的な負担を感じることもあります。

実際に、ワークショップの実施をみんなでやろうと決めたものの、「やりたくないよー」「怖いよー」なんて言いながら実施をしました。

これまで、私たちのチームは相互理解を積み重ねてきており、お互いを尊重しながら安心して意見交換ができる関係になれていたため、メンバーは指摘されたことを素直に受け入れ、成長の糧として前向きに捉えることができました。

今とこれからについて

私たちマーケチームは、心理的安全性を高めるための取り組みを段階的に実施し、チームメンバー間の信頼関係を深めてきました。

その結果、今や私たちのチームは、互いを尊重し、安心して意見交換できる、心理的安全性の高いチームへと成長を遂げました。

心理的安全性の高いチームを築くことは、単なる目標達成のためだけでなく、私たち一人ひとりの成長にもつながると考えています。これからも、互いを尊敬し、共に成長することで、より良いチーム、そしてより良い成果を生み出していきたいと考えています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ぜひ”いいね!”をよろしくお願いします!