『入社への想いを決定的にしてくれたのが、翌日に皆さんから私宛に届いた「入社待ってるよ!」という一斉の温かいメッセージでした。』

人との繋がりを大切に、「人の心を動かす」ことを仕事の原動力にしてきた彼女は、映像制作の第一線でディレクターとして活躍した後、某大手企業での経験を経て、HRベンチャーOTOGIでプロデューサーとして挑戦の日々を送っています。

彼女はなぜ数ある企業の中からOTOGIという舞台にたどり着いたのか。インタビューでは、彼女をプロデューサーとして飛躍させた“思考の転換”のきっかけ、映像ディレクターの経験が現在地でどう花開いたのか、そしてその挑戦を支えるOTOGIのカルチャーについて、深く語ってもらいました。

![]()

安井 理紗 / プロデューサー

甲南大学卒業後、映像制作会社へ入社。ディレクターとして数々の大手企業のWebCMやテレビCM制作を手掛ける。その後、某大手企業での営業経験を経て、株式会社OTOGIに参画。現在はプロデューサーとして、持ち前のクリエイティブな視点とプロジェクト推進力を活かし、クライアントの採用成功を支援している。

0から1を生み出す映像制作の現場。「人」との協業で培われた、プロジェクト推進の礎

![]()

ーーまずはこれまでの経歴について教えてください。

大学卒業後、映像制作を手がける会社に新卒で入社しました。もともと大手企業よりも、少数精鋭で一緒に働く人たちの顔が見えるベンチャー企業に惹かれていました。その方が、より深く人と関わりながら仕事ができると思ったんです。

入社後は制作部に所属し、WebCMやテレビCMのディレクターとして、企画立案から撮影ディレクション、編集、納品まで一貫して担当していました。アシスタントディレクター(AD)からキャリアを始め、誰もが知る大手企業の案件にも携わり、企画立案やキャスティング、ロケ地や小道具の手配まで、制作に関するすべてに関わっていましたね。

ーー多岐にわたる業務ですね。その経験から得られたものは何ですか?

一番は「先を読む力」と「課題解決力」です。AD時代は、ディレクターが次に何を求めているかを常に考え、言われる前に動く必要がありました。

この経験を通じて、相手の意図を汲み取り、プロジェクトを円滑に進めるための次の一手を考える力が養われたと思っています。

また、クライアントの抽象的な要望を具体的な映像に落とし込む言語化能力も、この時期に磨かれたスキルです。 時には、進んでいた企画が予算の都合で白紙に戻ることもありました。

しかし、そんな困難な状況でも、今ある条件の中で最高のアウトプットを目指して思考をリセットし、代替案を考え抜く。この経験が、今のプロデューサーとしての粘り強さや課題解決力の礎になっていると感じます。

ーー仕事のやりがいは、どのような部分に感じていましたか?

何もないカオスな状態から、社内外の多くの人たちと協力して、一つひとつこだわりを持って形にしていく。そのプロセス自体に、大きな面白みを感じていました。

一つのコンセプトを元に、カメラマンや照明さん、美術さんといった各分野のプロフェッショナルたちと議論を重ね、チーム全体で一つの作品を創り上げていく。そのライブ感と一体感が何よりの醍醐味でした。

働く軸の再定義。大手企業で感じた違和感を乗り越え、OTOGIと出会うまで

![]()

ーー前職での経験を経て、転職活動ではどのような軸を定めたのでしょうか。

一社目で組織体制が大きく変わったことをきっかけに、新しい領域へ挑戦したいという思いが強くなり、転職を決意しました。

自分の視野を広げるために某大手企業へ転職したのですが、実はそこですぐに自分には、やはり少数精鋭で裁量権を持って働ける環境の方が合っていると確信する機会があって。

一社目が良くも悪くも自由な働き方だったのに対し、そこでは厳格なルールがあり、もちろんそれは働きやすさを守るための仕組みなのですが、私にとっては少し窮屈に感じてしまったんです。働き方一つとっても、会社によってカルチャーは全く違うのだと肌で感じました。

その経験を踏まえ、自分と向き合う中で、仕事選びで本当に大切なことがクリアになりました。事業内容に心から共感できるか。裁量権を持って挑戦できる環境か。そして何より、尊敬できる仲間と、同じ熱量で働けるか。

私が仕事に求めるものの根底には、やはり「誰と、どんな熱量で働くか」があるのだと再認識し、次の職場選びでは絶対に妥協したくないという強い思いがありましたね。

ーーそうした中で、OTOGIへの印象はどうでしたか?

転職活動を進める中でOTOGIを知り、Wantedlyのストーリー記事やラジオなどで発信されている情報から伝わるメンバーの仕事への熱量や考え方に、強く惹かれるものがありました。

実際に選考でお会いしたメンバーと話す中で「私が妥協したくなかったのは、まさにこの部分だ」と確信しました。特に、皆さんの人柄やチームの温かい雰囲気に直接触れた食事会は、私の心を決める上で非常に大きなものでした。その時点でもう、気持ちはほとんどOTOGIに傾いていましたね。ただ、以前に勢いで転職を決めて後悔した経験があったので、「今回ばかりは、ちゃんと冷静に考え抜いてから最終決断をしよう」と、心にブレーキをかけている自分もいたんです。

そんな少し揺れている心境の中、帰り道が偶然同じだったセールスの拓哉さんから、「すぐに決められることじゃないから色々悩んでると思うけど、心は決まりそう?」と優しく声をかけられました。その心遣いが嬉しくて、私も正直に「実は、気持ちはもうOTOGIさんで固まっているんですが、一度失敗しているのでもう少しだけじっくり考える時間をください」と伝えると、拓哉さんは、「もちろん!じっくり考えて」と力強く背中を押してくれました。結論を急かすのではなく、私の気持ちに寄り添ってくれるその姿勢が、本当にありがたかったですね。

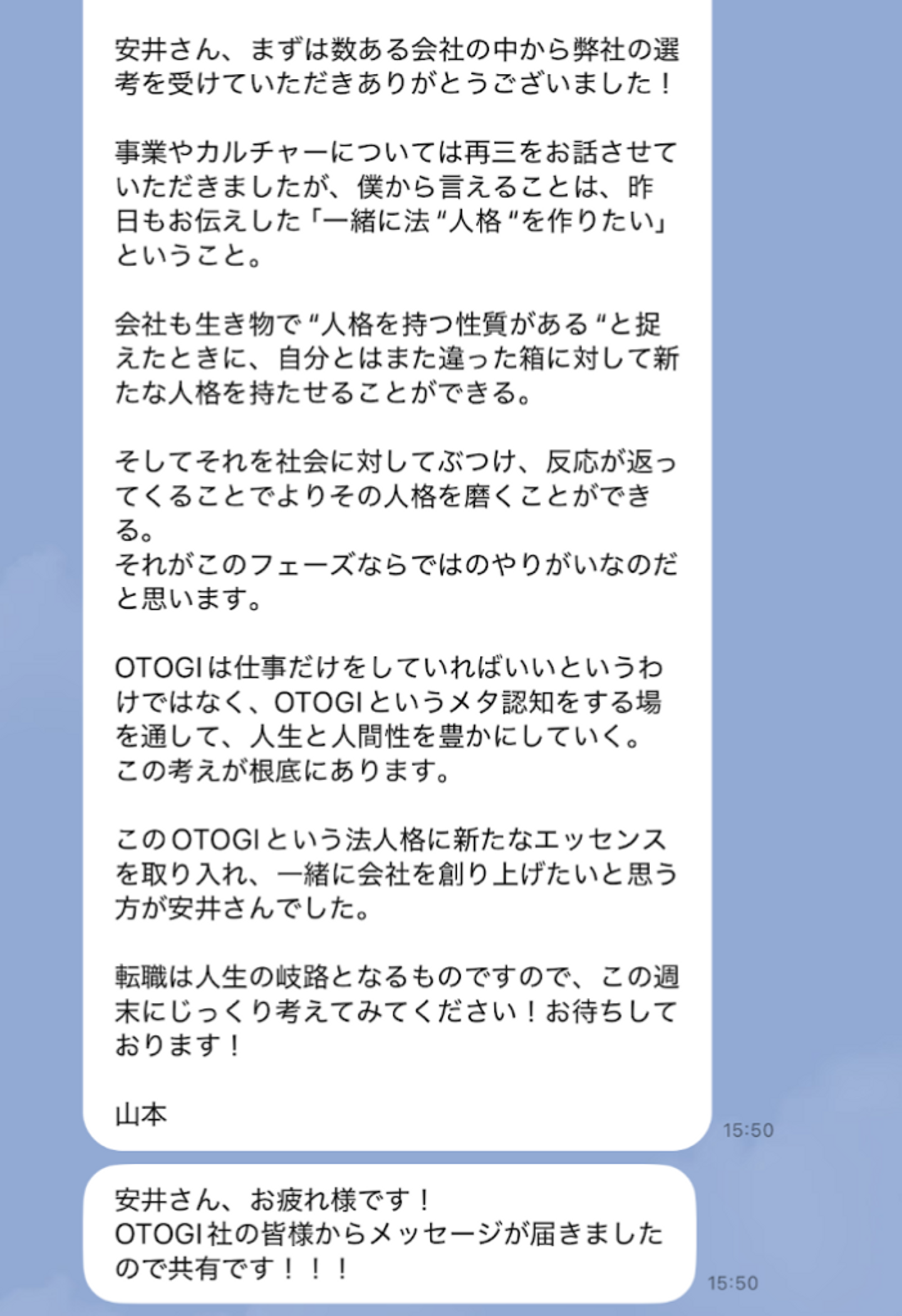

そして、入社への決意を決定的にしてくれたのが、翌日に皆さんから私宛に届いた「入社待ってるよ!」という一斉の温かいメッセージでした。皆さんの言葉が本当に嬉しくて、このチームの一員として早く働きたいという気持ちがより一層強くなり、入社を決意しました。

※当時、送られたメッセージが下記

![]()

![]()

![]()

思考の転換点が、プロデューサーとしての新たな強みを生んだ

![]()

ーープロデューサーとしての現在の業務内容と、前職の経験がどう活きているかを教えてください。

クライアントの採用成功に向けた採用戦略の立案からコンセプト設計、求人原稿やコンテンツの制作ディレクションまで、一貫して担当しています。

特に、クライアントが持つ独自の魅力や世界観を視覚的に表現するクリエイティブ制作の場面では、ディレクター時代の経験が直接活きていますね。候補者の目を引くサムネイルのデザインを考えたり、Webサイト全体のトーン&マナーを策定したりと、自分のディレクション力でクライアントの価値を伝えられることに、大きなやりがいを感じます。

★安井さんが作成したクリエイティブはこちら★

ーーOTOGIで働き始めてから、ご自身に大きな変化があったそうですね。

はい、プロデューサーとしてのスタンスが大きく変わりました。これまでは、より良いアウトプットを追求するために、自分の意見やクリエイティブなアイデアをしっかり言語化し、チームに伝えることを何よりも重視してきました。

ですが、OTOGIのメンバーと働く中で、コミュニケーションに対する考え方が大きく変わりました。前職でも、クライアントの意図を深く理解することは常に意識していました。ただOTOGIでは、それに加えて自分の意見を「どう伝えれば」相手に気持ちよく受け止めてもらえるか、という視点を新たに得ることができたんです。

メンバーは皆、相手がどう受け止めるかを想像した上で、伝える言葉やタイミングを常に考えていました。ただ意見をぶつけ合うのではなく、気持ちよく議論を交わしながら、チームとして最善のゴールを目指していく。その様子を日々目の当たりにするうちに、私もこの姿勢を強く意識するようになりました。

プロデューサーとしてプロジェクトを成功に導くには、自分の考えをただ主張するのではなく、クライアントや仲間と円滑な関係を築き、同じゴールに向けてチームを束ねていくコミュニケーションこそが必要なのだと、腑に落ちたんです。

自身の「軸」を持つ仲間と共に。チームで描く、採用の新しいスタンダード

![]()

ーー今後の展望について教えてください。

まずはプロデューサーとして、OTOGIのミッションである「採用狭報を採用のスタンダードに。」を実現させることですね。担当するクライアントを一社一社成功に導き、その価値を世の中に証明していきたいです。

その上で、将来的には自身のキャリアも豊かにしていきたいです。私自身、人の人生そのものに深く興味があるんです。だからこそ、いずれはマネジメントにも挑戦し、メンバー一人ひとりのキャリアや人生に寄り添い、その人ならではの豊かさを実現する手助けがしたいと考えています。

また、もし前職で培った映像制作などの知識をより活かせるような新しい役割が生まれれば、ぜひ率先して関わっていきたいです。

ーー最後に、どんな方と一緒に働きたいと思いますか?

自分の考えや軸をしっかり持っている人と働きたいですね。たとえそれが私たちと違う視点であっても、議論を深めることで、より良いアウトプットに繋がると信じています。

私たちの常識を良い意味で壊してくれるような、ユニークな視点や感性を持った方も大歓迎です。多様な個性が集まり、互いに刺激し合うことで、組織はもっと強くなるはずです。

簡単な道のりではないと思いますが、その困難さや課題も含めて、前向きに楽しめる方だと嬉しいです。私たちと一緒に、採用の新しい常識を創っていく面白さを、ぜひ分かち合いましょう!

/assets/images/22170858/original/b86a3efe-2cae-4d71-b380-aaa5e021c146?1759276500)

/assets/images/18497206/original/6a5986f4-f7ea-4d5f-9359-397de5d6f646?1720405535)

/assets/images/22099083/original/6a5986f4-f7ea-4d5f-9359-397de5d6f646?1758264097)