- 災害時子ども支援スタッフ

- 渉外担当・コーディネーター

- 高校生への伴走担当/学校連携

- Other occupations (18)

- Business

- Other

-2024年4月から「全国高校生マイプロジェクト※」事務局長になられたそうですね。現在の仕事内容を教えてください。

(※身の回りの課題や関心をテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行することを通して学ぶ高校生向け実践型探究学習プログラム)

全国高校生マイプロジェクトの戦略設計や予算管理など事業全体を見ています。他にも、企業さんなど学校の先生以外で高校生のチャレンジを応援してくれる方たちとのパートナーシップ構築を担当しています。

10年間の活動を通して、高校生のマイプロジェクトが促進されていくためには、大人たちのサポートが重要であることがわかってきたので、より多くの大人を巻き込んでいくための発信や企業協賛の仕組みづくりなどを担っています。

-マイプロジェクトを取り巻く環境は、この10年でどのように変わってきたのでしょう?

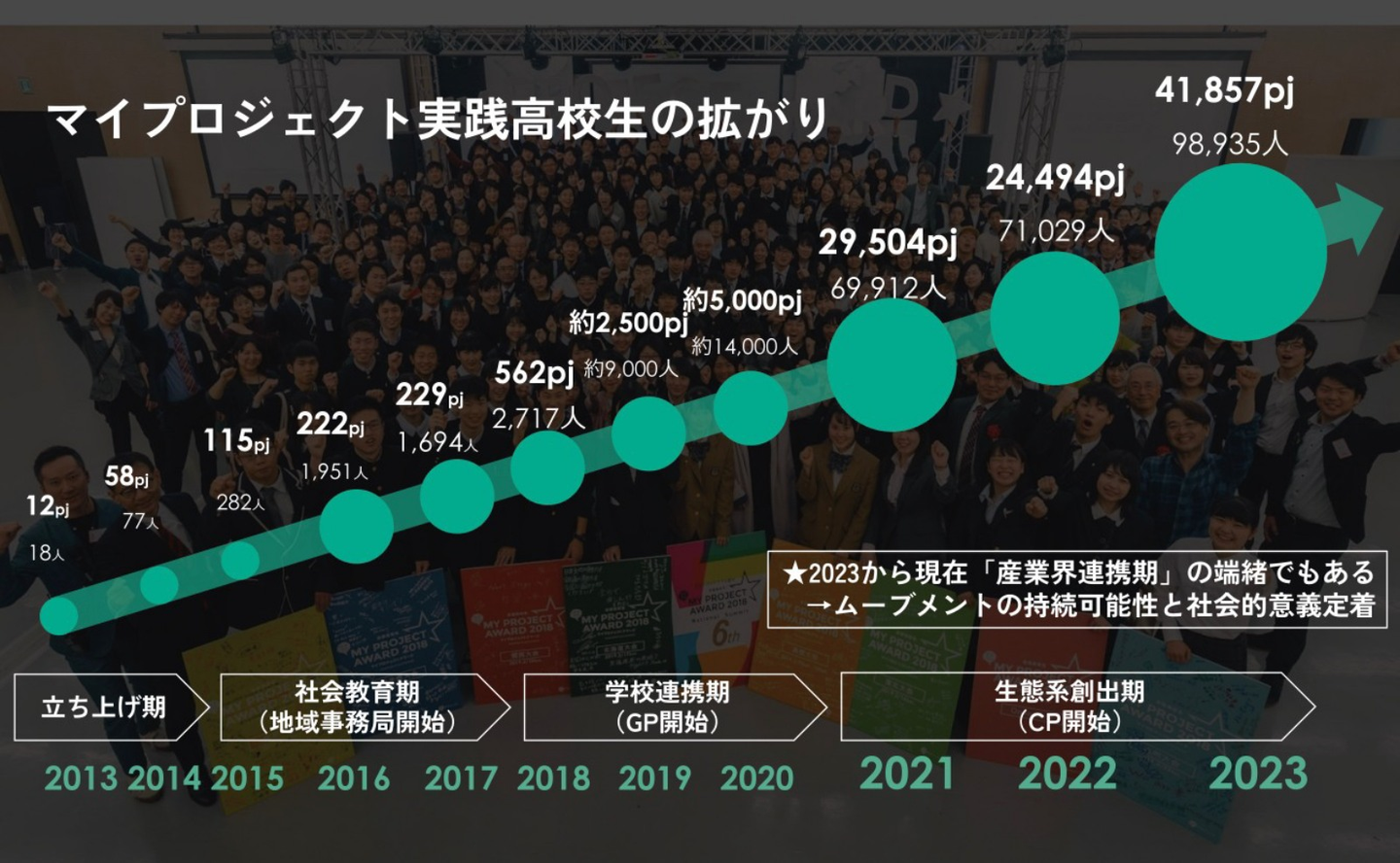

もともとは東日本大震災で大きな被害を受けた東北沿岸部で、カタリバが子どもたちの居場所づくりをしていた際、そこで出会った高校生の「被災した地元の役に立ちたい」「なんとかしたい」という声をきっかけに、2013年にスタートしました。

私たちも手探りではありましたが、「地域のために何かをしたい」という高校生たちと一緒に、学校外の時間を使って、「原点にある想いは何か?そもそもどんなことをできるとよいのか?」などを考え、地域の方にも協力していただきながらなんとか形にしていくような、試行錯誤を繰り返す出発点でした。

潮目が変わるきっかけとなったのは、2018年の文部科学省の告示です。2022年に改訂される学習指導要領で「総合的な学習の時間」が“主体性”により重きを置いた「総合的な探究の時間」に変わることが決定しました。

それ以前からも共に進める連携団体さんはいたのですが、高校生マイプロジェクトが大切にしていた主体性の要素を取り入れた取り組みを自分たちの地域や学校でもという声をさらにいただきはじめ、東北から全国へと本格的に広がっていきました。

当初は被災経験であったり、地域の課題であったり、マイノリティであることなど、自分の原体験を出発点にプロジェクトに取り組む高校生が多かったのですが、少しずつ「面白そうだからやってみる」という高校生が増えてきたのが印象的でした。

10年かけてマイプロジェクトの中身に多様性が生まれてきたように感じます。

-学校の授業に「総合的な探究の時間」が組み込まれたことで変わった点はありますか?

「やりたいからやっている」だけでなく、「一定の強制力がある」構造になったことで、マイプロジェクトを実践する高校生の数は増えたものの、どうしても熱量の差が生まれてきています。「わざわざ大変なことを増やす意味がわからない」と、マイプロジェクト自体にネガティブな反応を示す生徒もいました。

でも、実際にマイプロジェクトをやってみた結果、「人と話す意味が少しだけわかったかもしれないです」とうれしそうに言ってくれることも。アクションを起こすことで得られる学びや成長は確実にあるので、「いかに取り組みやすくするか」が今も変わらず直面している大きな課題です。

-10年間続けてきた中で「やってきてよかった」と感じるのはどういうときでしょう?

「高校生の変化」と「地域の変化」の2点があります。

高校生の変化に関しては、マイプロジェクトでの経験が未来につながる成長につながったのかなと感じられるときに、やってきてよかったと感じます。

「親や塾以外に電話をかけたことのない高校生が、緊張しながらも頑張って企業に電話をかけて、無事ヒアリングできた」とか……小さな変化ではありますが、未来の社会で生きていく土台が育まれていると捉えています。

-もう1つの「地域の変化」とは?

マイプロジェクトの取り組みは、全国各地で高校生に伴走する「地域パートナー」と共に推進しています。地域パートナーは、学校の探究の授業の支援、高校生のプロジェクトや探究を後押しするイベントの実施、都道府県単位で行う地域Summitの開催など、日々高校生たちの学びの最前線を支えています。

そんな全国の地域パートナーの一部から、独自の工夫が出てきています。高校生以外の中学生や大学生、社会人でマイプロジェクトにチャレンジする人が増えてきているんです。

高校生を起点にして多世代のアクションが連鎖していることは、地域にとって間違いなくプラスになると思っていますし、カタリバだけでマイプロジェクトを推進していたら絶対に実現しなかった形へ進化が見え始めていることにワクワクします。「私たちよりアツいかも!」と感じる方々が、いろいろな地域で活動を始めています。

-マイプロジェクトを通じてさまざまな成果が出始めているのですね。

マイプロジェクトを継続していくことで、それぞれのアクションをマジメに面白がって応援しあい、社会を少しずつでもよりよくする仲間が増えている感覚もあります。ひいてはそれがよりよい未来、社会をつくることにつながると思うので、高校生の成長が社会によい影響を与えるという循環を大事にしていきたいです。

-今後マイプロジェクトをどのように進めていきたいと考えていますか?

営利が優先される事業体では、構造上人口が少ないエリアへのアプローチはどうしても少なくなってしまいます。「意欲と創造性をすべての10代へ」というミッション主導で事業を展開していくことのできるNPOだからこその強みを生かして、日本全国の高校生に対して成長につながる機会を提供していきたいと考えています。

定量的な目標としては、2026年に13万人の高校生にマイプロジェクトを届けたいと考えています。13万人というと、高校部活動の中で人口が最も多い男子サッカー部人口とほぼ同じ。サッカー部と同じくらいマイプロジェクトを身近な選択肢にしていきたいと思っています。

-これから始めたいと思っている取り組みなどはありますか?

2つあります。1つは、マイプロジェクトの価値を改めて計測することです。これまでは主に教育の文脈での価値を追求してきましたが、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsといった社会全体の文脈で貢献できるポテンシャルを秘めており、教育以外の切り口からマイプロジェクトに関心をもってくれる人を巻き込んでいけるのではないかと思っています。

もう1つは、マイプロジェクトに取り組んだ卒業生が社会でさらなるチャレンジに取り組んでいけるようなコミュニティ立上げを企画しています。共感してそのコミュニティを一緒に盛り上げてくださる企業や自治体さんとパートナーシップを組むことで、「わたしからはじめる社会へのアクション」の総量が増えていくような未来も目指していければと思います。