性の育休取得率40.5%達成の裏側にある、令和時代の「新しい父親像」とは?

若年層の7割が「育児・家事は性別に関係ない」と回答。企業に求められる “ フリーライドしない ” 職場づくり。

厚生労働省が実施する「共育(トモイク)プロジェクト」は、共働き・共育て推進のため、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し“共に育てる”に取り組める社会の実現を目指す広報事業です。2025年4月より、当社代表の佐藤が「共育(トモイク)プロジェクト」の前身事業である「イクメンプロジェクト」から推進委員に継続参画しており、2025年7月30日、本プロジェクトで実施した「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」の結果を発表しました。

<登壇者>

厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 上田真由美氏

株式会社羽生プロ 代表取締役社長 羽生祥子氏 (共育プロジェクト 座長)

株式会社カラダノート 代表取締役 佐藤竜也氏 (共育プロジェクト 推進委員)

育児分担のアンバランスな国ほど出生率が低いー抜本的な改革が必要な時代。

羽生祥子(以下、羽生):本日はご多忙の中ご参加いただきありがとうございます。早速ですが、本調査の発表と分析に入る前に、本日ご一緒する解説者をご紹介します。

まず私、羽生祥子と申します。家庭では19歳の長女と16歳の長男を育てる母であり、共育て歴19年の“筋金入りの共育て夫婦”として、共働き・共育てを実践してきました。当時はまだ共働きが一般的でなかった時代からこの分野に関わってきましたので、その経験を踏まえてお話しします。

佐藤竜也(以下、佐藤):株式会社カラダノート代表の佐藤竜也です。プロジェクト推進委員も務めております。私自身は11歳から3歳まで、4人の子を育てる父でもあります。当社では14年以上、子育て支援アプリを提供し、特に出産・育児のタイミングで夫婦が情報を共有できる機能に強みを持っています。多くの利用者の声を見てきた立場からお話しさせていただきます。

◼︎調査の目的と概要

羽生:今回の調査では「共育て」や「育休」について、夫婦間の課題に留まらず社会全体の問題として捉えるべきだという視点に立っています。特に日本の「ワンオペ率」の高さは、海外と比較して顕著です。そこで今回は、共働きや共育(トモイク)に関する若年層を対象にした調査を行いました。

◼︎国際比較と出生率

佐藤:家事・育児の分担は徐々に当たり前になってきましたが、国際比較では日本は依然として低水準です。現状のペースでは諸外国の水準に達するまで数十年を要する可能性があります。

また、育児分担がアンバランスな国ほど出生率が低いというデータもあり、国全体として出生率を上げていくことが非常に大事な課題です。改善のスピードを早めるためには、抜本的な構造改革が必要です。私たちの「共育(トモイク)プロジェクト」では、その推進力となるべく取り組んでいます。

羽生:まさに「共育(トモイク)」は、女性リーダーの育成や残業削減・少子化対策といった社会課題の根底にあるものです。今回の調査結果には、それらに対する具体的なヒントが詰まっていますので、ぜひご参考にしてください。

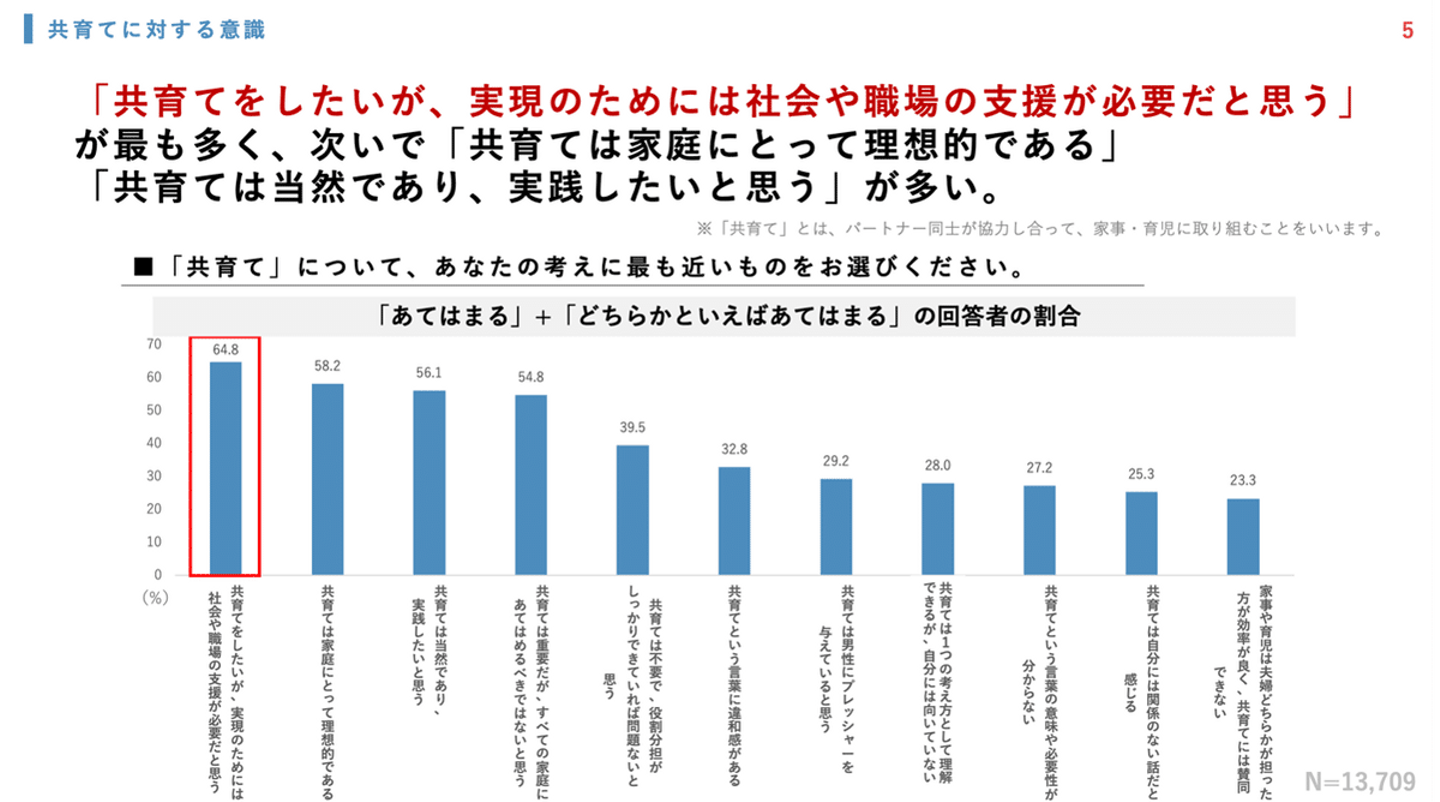

64.8%が「共育て」を希望、社会・職場の支援が鍵。

羽生:共育てに対する意識について、ズバリ聞いてみたところ、64.8%が「共育てをしたいが、実現のためには社会や職場の支援が必要」と回答しました。

女性が働くことが当たり前になりつつある現代、先進的な企業では、夫婦が共に学ぶセミナーを開催するなど、企業の枠を超えた取り組みが増えてきました。

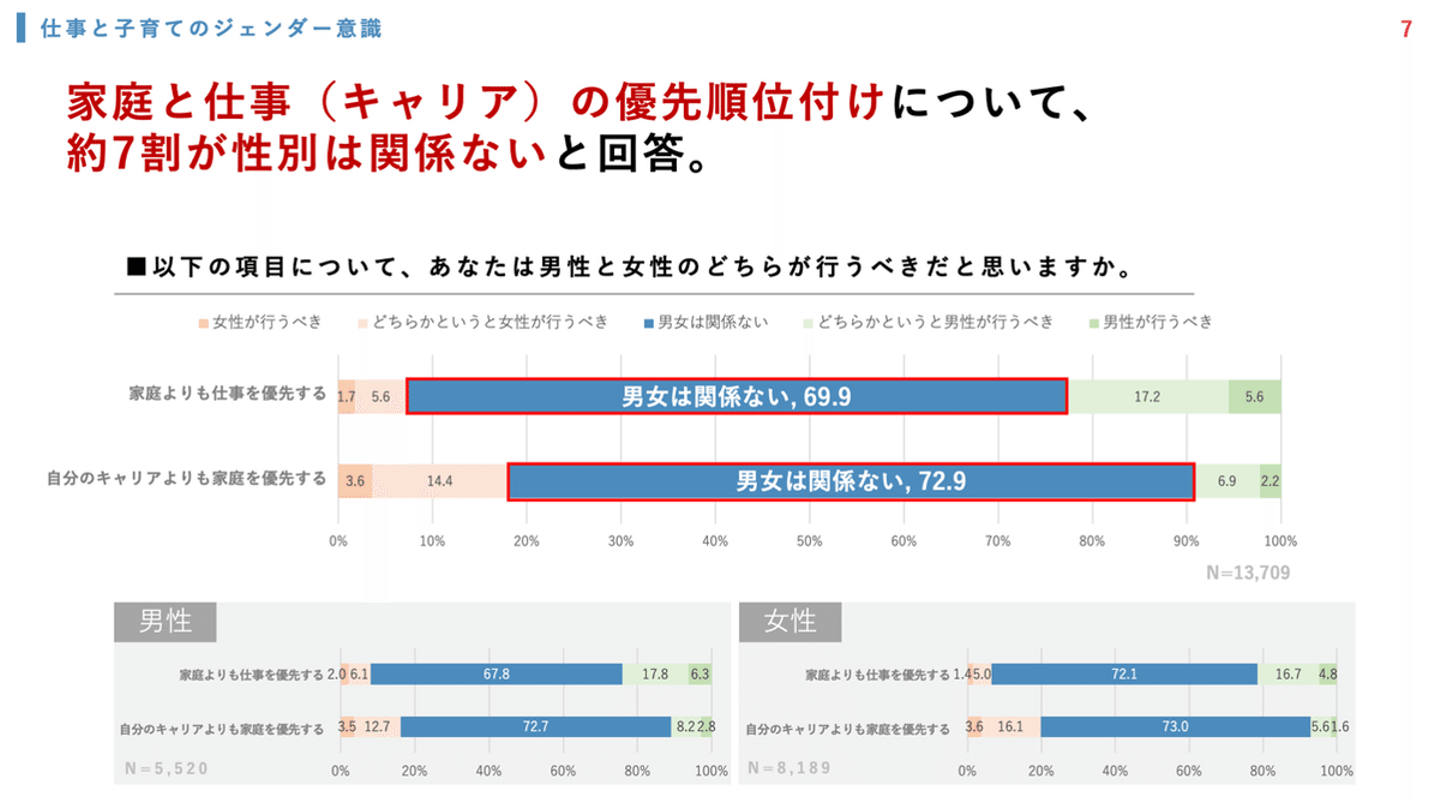

次に、家庭と仕事の優先順位について、「男性と女性、どちらがすべきか」という質問に対し、性別による差は見られず、意識はフラット化していることが分かりました。

“フリーライドしない”職場づくりが重要

佐藤:私自身も、性別による役割分担意識が希薄になっていることを実感しています。今後、ますますこの意識が当たり前になってくるのではないかと思っています。

実際、職場のパフォーマンスにおいても男女の差というのは全くないと感じます。問題は、例えば、会社の中で子どもの病気になって迎えに行かなければならないときに、「それはお母さんがやるべきだろう」とか、出張や残業が増えたときに「男なんだからしょうがない」といった発言が企業内で増えていくと、若年層の価値観と大きく乖離してしまいます。

羽生:先日の共育(トモイク)プロジェクト開始の会見において、「令和時代の新しい父親像は?」と問われ、「妻のキャリアを応援すること」と答えましたが、この結果を見て、さらに確信を持ちました。私が考える本音は、「妻のワンオペにただ乗りしない」ということです。妻のワンオペを放置し、見て見ぬふりをして、フリーライドするような夫や企業をなくしていくことが、令和版の理想ではないかと感じています。

佐藤:職場全体で「共育て」を支えることが重要であり、フリーライドしない環境づくりの重要性が高まることが考えられます。

羽生:例えば女性リーダーを育成しようとしたとき、背後にいる旦那さんがどうしているのかも非常に重要なポイントです。逆に言うと、長時間の残業が定着している会社では、家庭内で奥さんはどうしているのでしょうか? そこまで想像力を働かせて社会を動かしていこう、これが新しい時代の若者にもフィットし、企業の成長にも繋がるのではないかと思います。

若年層の7割、育児・家事は「性別関係ない」。

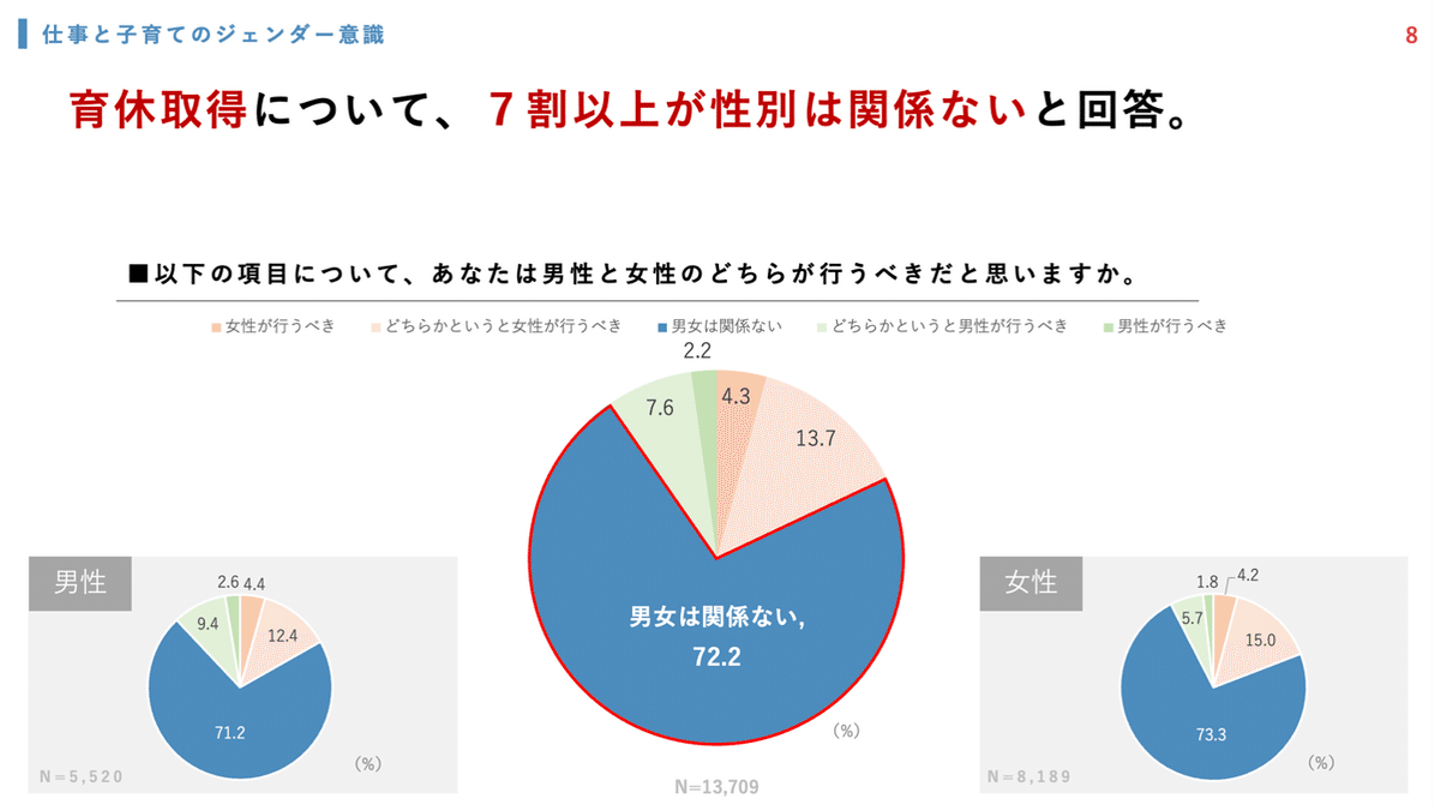

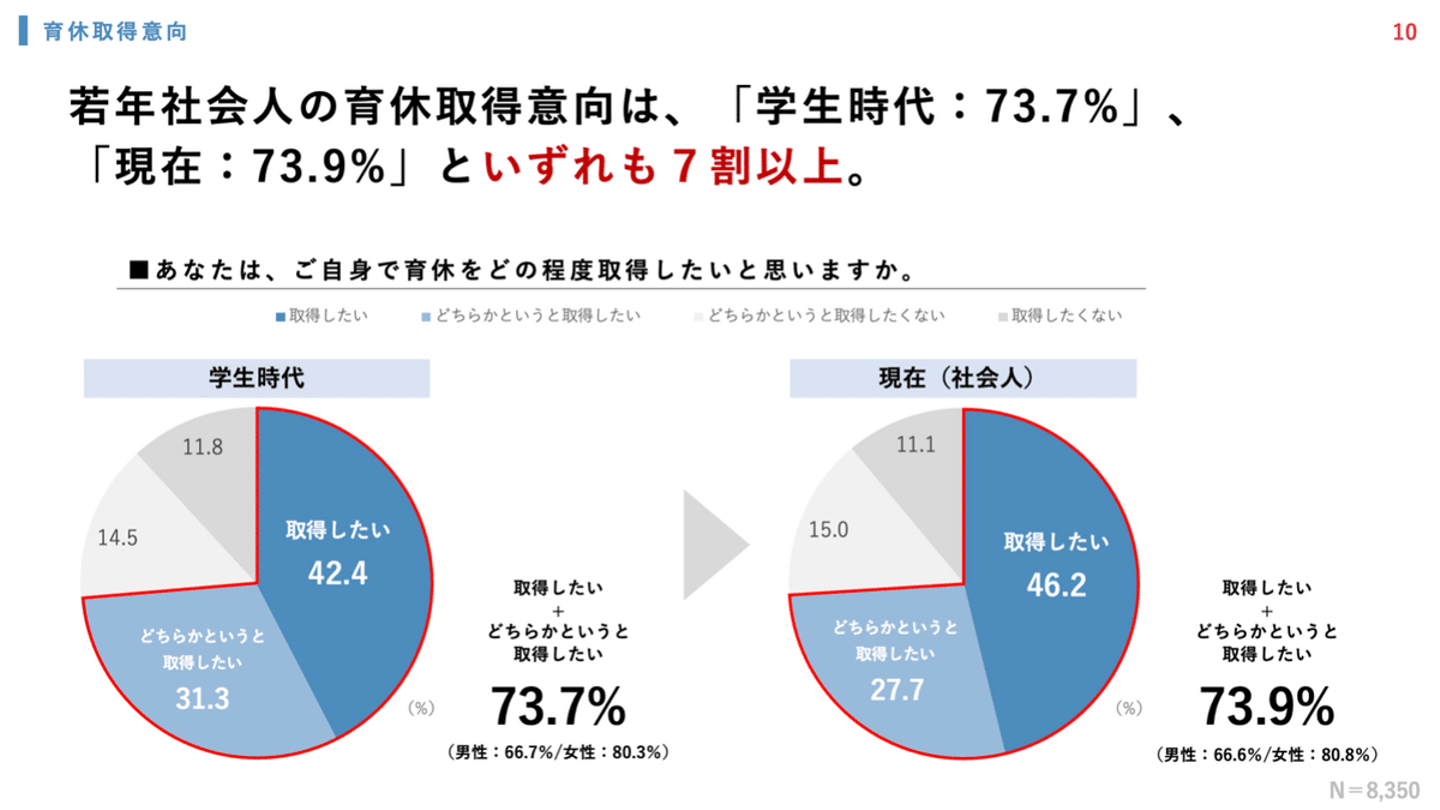

羽生:育休に関しても、7割以上が「性別に関係なく取りたい」と回答。令和6年度には男性の育休取得率も4割に達し、制度としての定着が進んでいると言えるでしょう。

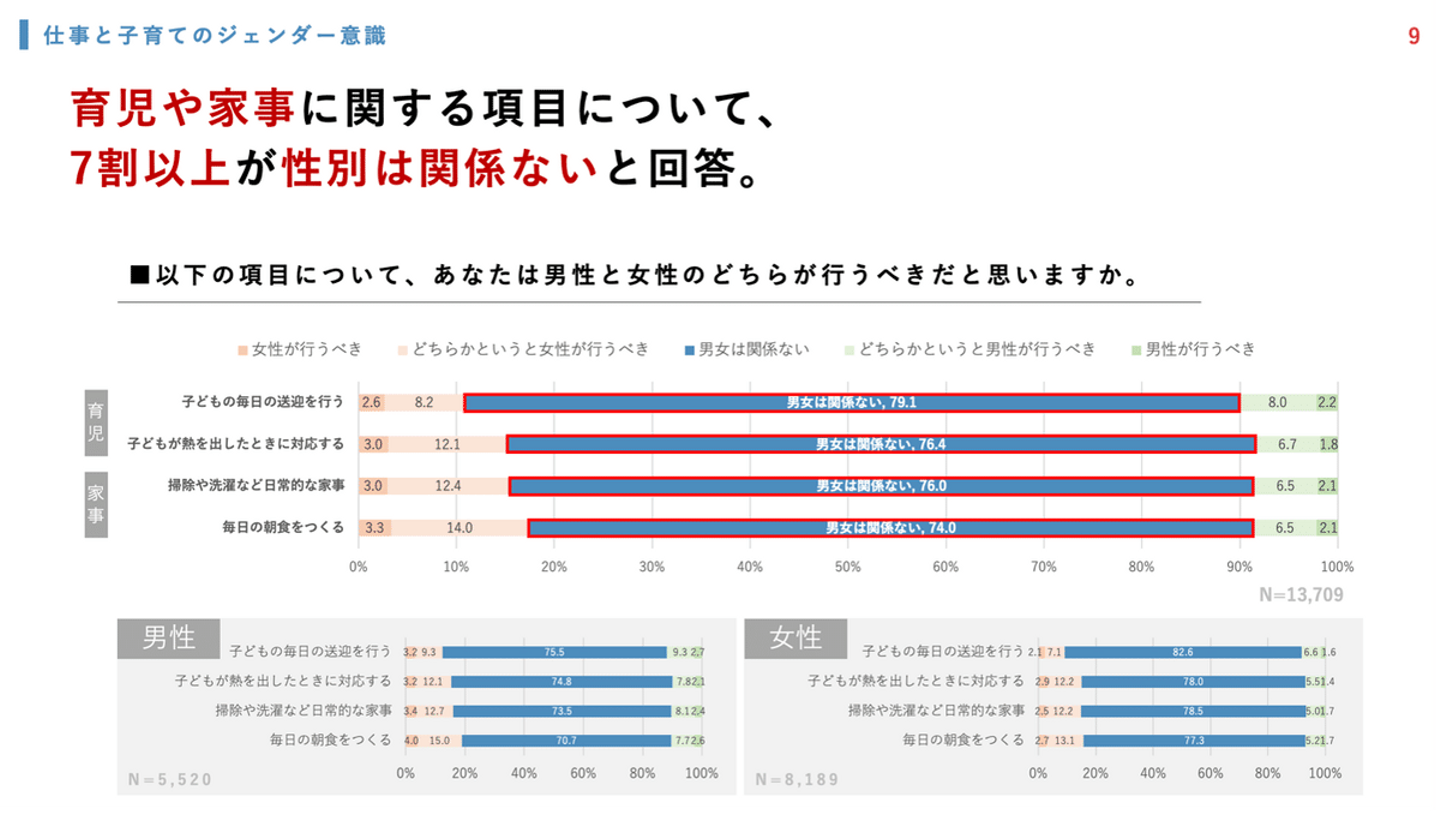

次に、家事・育児に関する項目について調査した結果で、子どもの病気への対応や食事作りなど、日常的な家事においても、性別は関係ないという意識が顕著に見られます。

佐藤: こういった役割分担は、日常的な分担と、突発的な事象(急な発熱や学校からの呼び出しなど)の2つに分かれると思います。日常的な分担は夫婦でできても、突発的な事象では母親が対応せざるを得ないケースが見受けられ、企業側の柔軟な対応が求められます。

羽生:子育てというのは、約20年間続く長期プロジェクトです。すべてを女性に負担させることは、キャリアにプレッシャーを与えることになります。私も19年間、夫婦で共育てをやってきたからこそ、今、このキャリアがあり現在も働けています。

また、こういった話において「それは個人の選択」という言葉がよく使われますが、私はこの言葉は罠だと思っています。個人の選択は大切ですが、社会的な通念や古い価値観が押し付けられていると、選択する自由が奪われることになります。今の状態は本当に個人の選択なのか、社会的な圧力の結果なのか、その違いの見極めが今後、ますます重要になると考えます。

7割超が育休希望、1ヶ月以上の長期取得がトレンド。

羽生:続いて、育児休業取得に関する調査結果をご紹介します。今回の調査では、若年社会人の7割以上が「育休を取得したい」と回答しました。

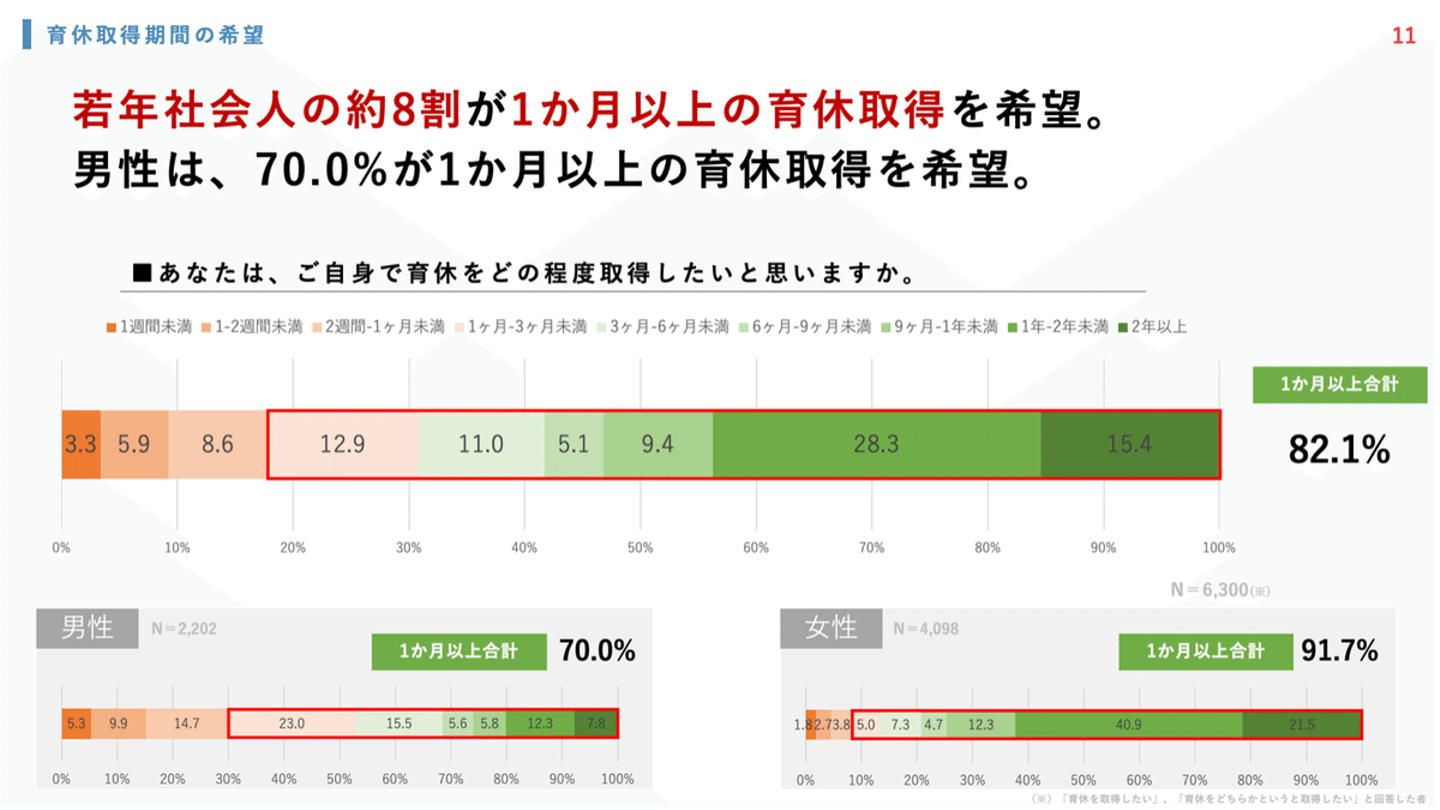

さらに、そのうちの8割以上が「1ヶ月以上の育休取得を希望」していることが明らかになりました。中でも、男性の7割が1ヶ月以上の取得を希望しているという結果は、特筆すべき点です。

佐藤:確かに、これまでは「まず育休を取ること」が目標とされていましたが、今後の課題はその期間の長さに移ってきています。私自身の経験からも、1ヶ月以上の育休取得は、夫婦で育児に本格的に取り組むための大切なステップだと感じています。

短期間では得られない、生活リズムや家事・育児の全体像を共有できる期間があることで、父親の主体的な関与が促進され、家庭内の協力関係も深まります。このような視点からも、1ヶ月以上の長期育休は今後のスタンダードになっていく可能性が高いと考えています。

キャリアとプライベート、7割が「両立したい」と回答

若年層の意識変化と、企業に求められる新たな役割

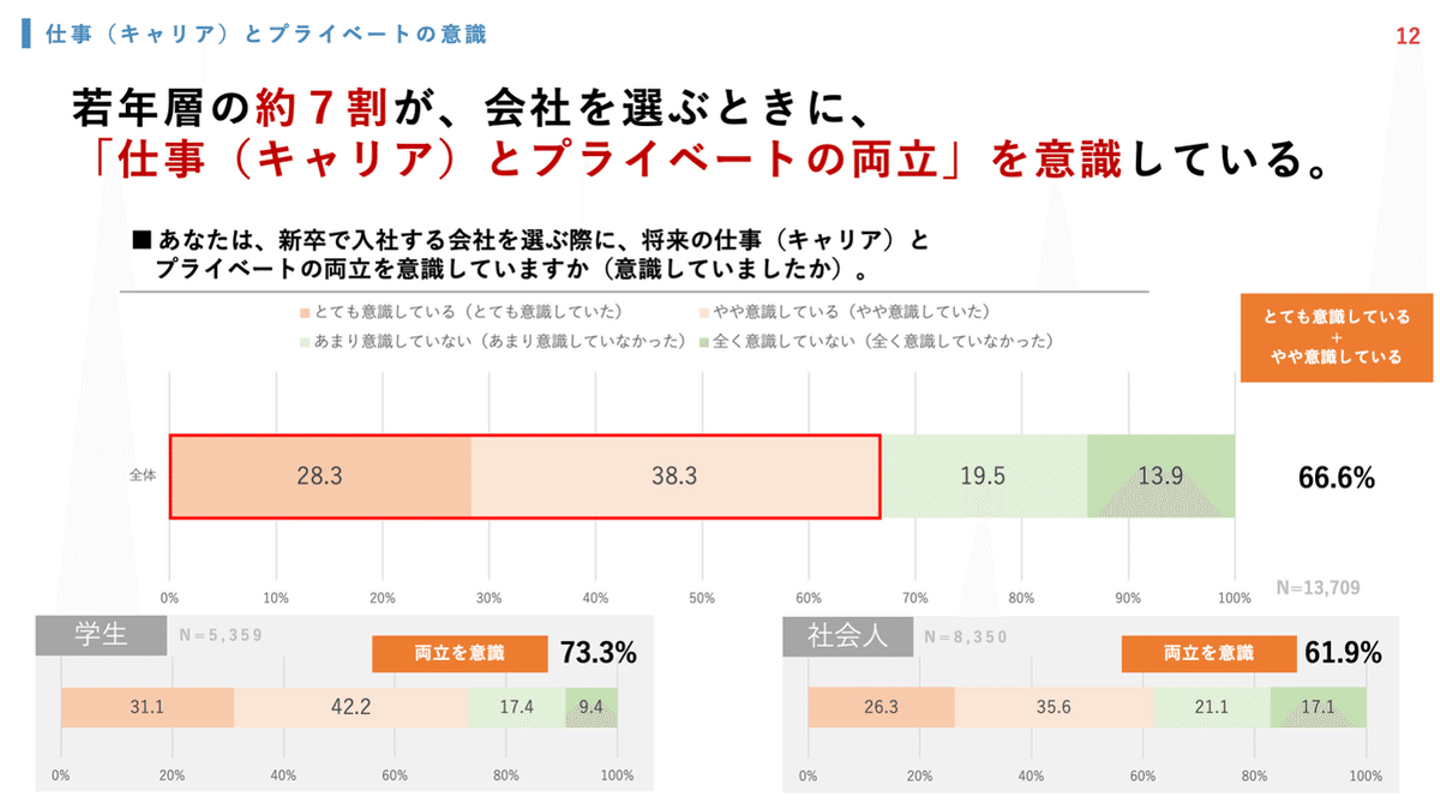

羽生:次に、仕事とプライベートの両立についての意識にも大きな変化が見られました。調査では、若年層の約7割が「仕事(キャリア)とプライベートの両立を意識している」と回答しており、これは現代の働き方に対する価値観の変化を示す重要な傾向です。

このような意識の広がりは、仕事の生産性を高めるためにも、私生活を充実させることが不可欠であるという考えに基づいています。企業にとっても、社員が十分にリフレッシュし、安心して仕事と育児を両立できる環境づくりが、これまで以上に重要な経営課題となってきています。

しかしながら、現実には古い価値観が色濃く残る職場も少なくなく、とくに男性社員に対して「残業を優先すべき」というような圧力が未だに存在しているという声も聞かれます。こうした組織文化と若年層の意識の間には大きな乖離があり、このギャップを埋めるためには、企業全体での意識改革が求められています。

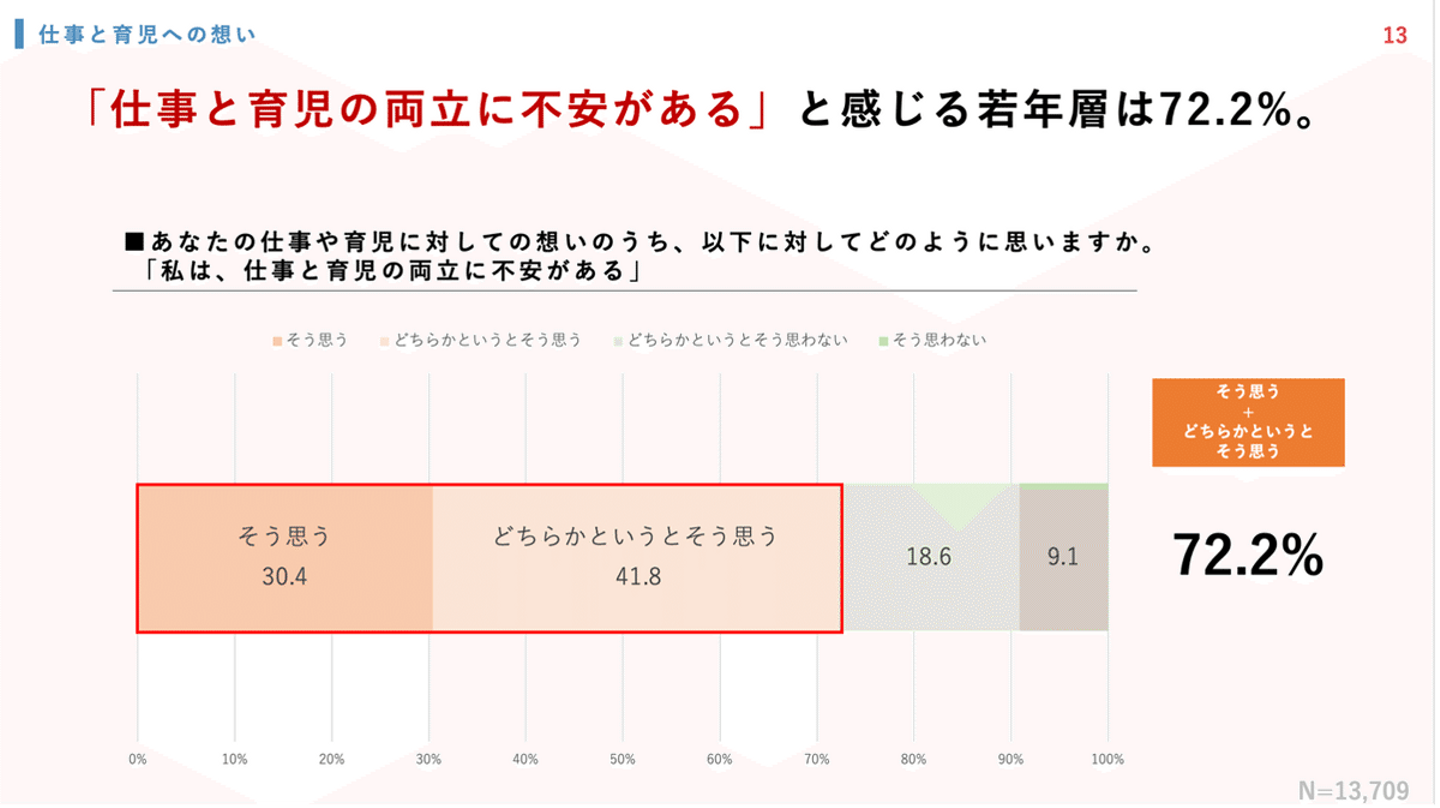

実際、調査では72.2%が「育児と仕事の両立に不安がある」と答えており、両立に対するハードルの高さが浮き彫りになりました。

この不安を解消するためには、実際に育児とキャリアの両立を実現しているロールモデルを身近に見せることが鍵となります。特に、現在子育て中の世代が積極的にその姿を見せていくことで、若い世代が自分の将来像をイメージしやすくなり、不安の軽減や希望の醸成に繋がると考えられます。

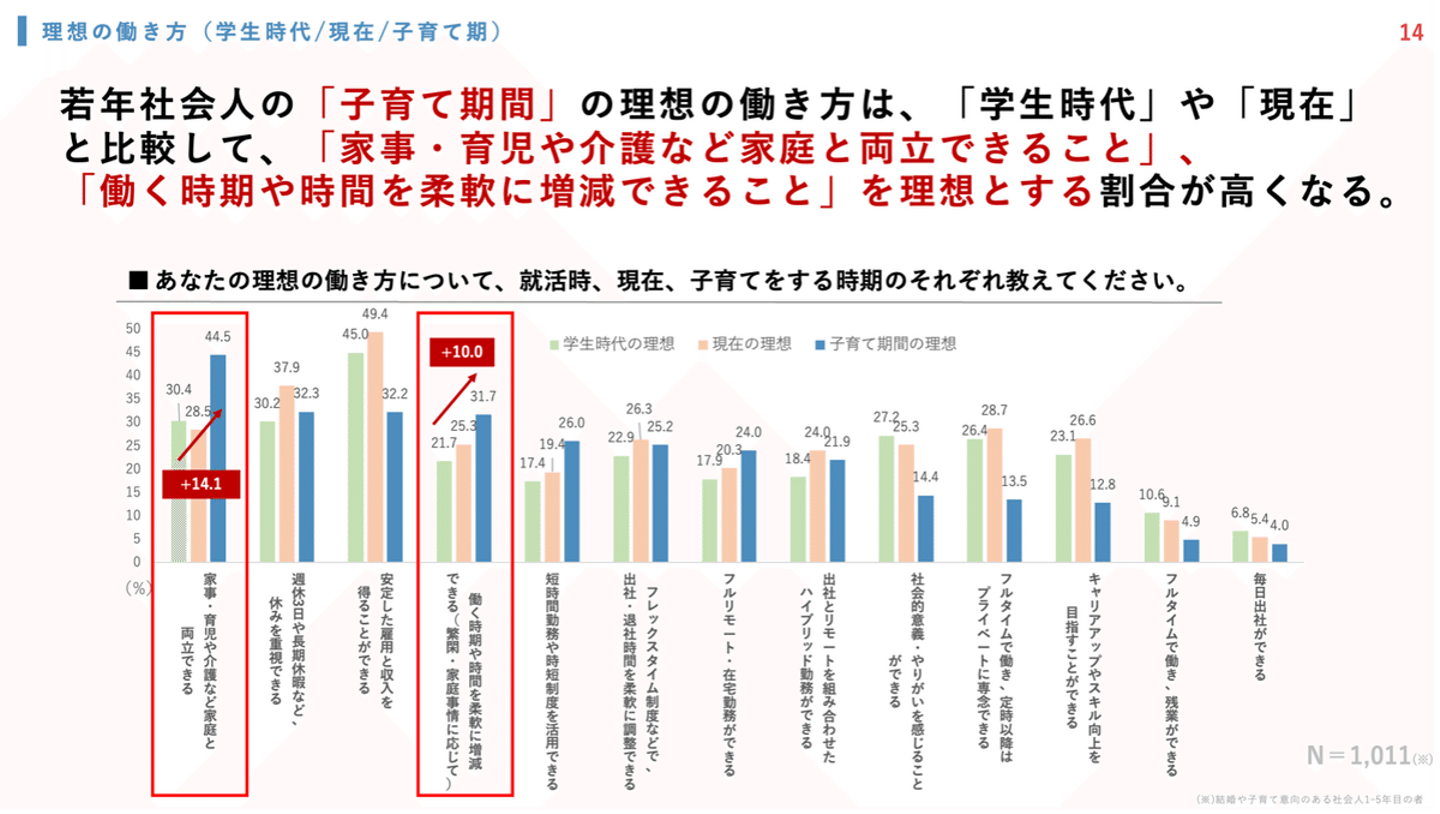

子育て期における「理想の働き方」-柔軟な勤務形態が育児期の鍵

羽生:次に、子育て期における理想の働き方についての調査結果をご紹介します。

育児期といった、家庭との両立が求められる時期になると、「柔軟な働き方を望む」という声が一気に増える傾向が見られました。中でも、働く時間や場所を『柔軟に増減できる』ことが、強く求められています。

羽生:私の体験として、私が以前働いていた企業の部署では、午後5時30分〜9時30分を“ファミリータイム”として管理職であった私が率先してチーム全体に共有していました。育児をしていないメンバーもこの時間帯の重要性を理解し、保育園の送り迎えなどに配慮して業務を進める雰囲気が自然にできていました。これが、結果的に良好なチームワークを生むことにつながりました。

このように、育児をしている社員だけでなく、全社員が“ファミリータイム”の存在を尊重することが、柔軟で温かい職場環境の形成に寄与しているのです。

また、労働基準法や就業規則に則りながらも、ファミリータイムを終えた後に必要な仕事を完遂できるような柔軟な仕組みがあれば、生産性の高い職場が実現できます。実際に、こうした制度を導入している企業では、社員のモチベーションが向上し、離職率の低下にもつながっているという声が聞かれます。

佐藤:私は週1回程度の会食の調整を行い、夜は必ず家族と夕食を取るようにしています。これにより、家庭とのつながりを大切にしつつ、仕事の効率も高められています。最近では、若い世代の男性社員も企業の制度や仕組みを活用して育児と業務を調整する姿が増えているとのこと。

育児は特別なことではなく、全社員が尊重されるべきプライベートな時間の一部として認識されることが、これからの働き方に必要ではないか、と思います。

子育て期間中に高まる「離職リスク」

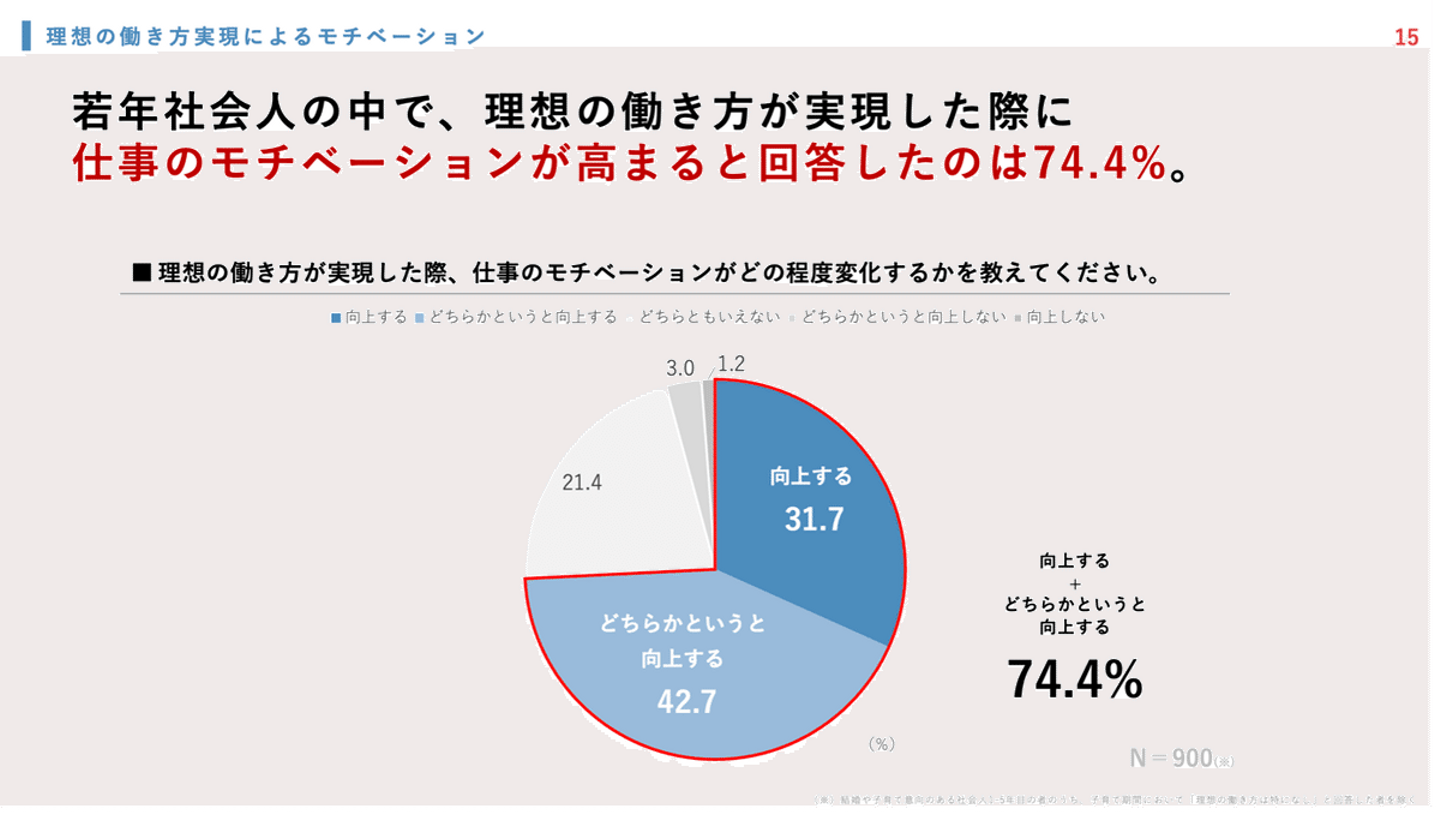

仕事と育児の両立支援は社員のモチベーション向上に。

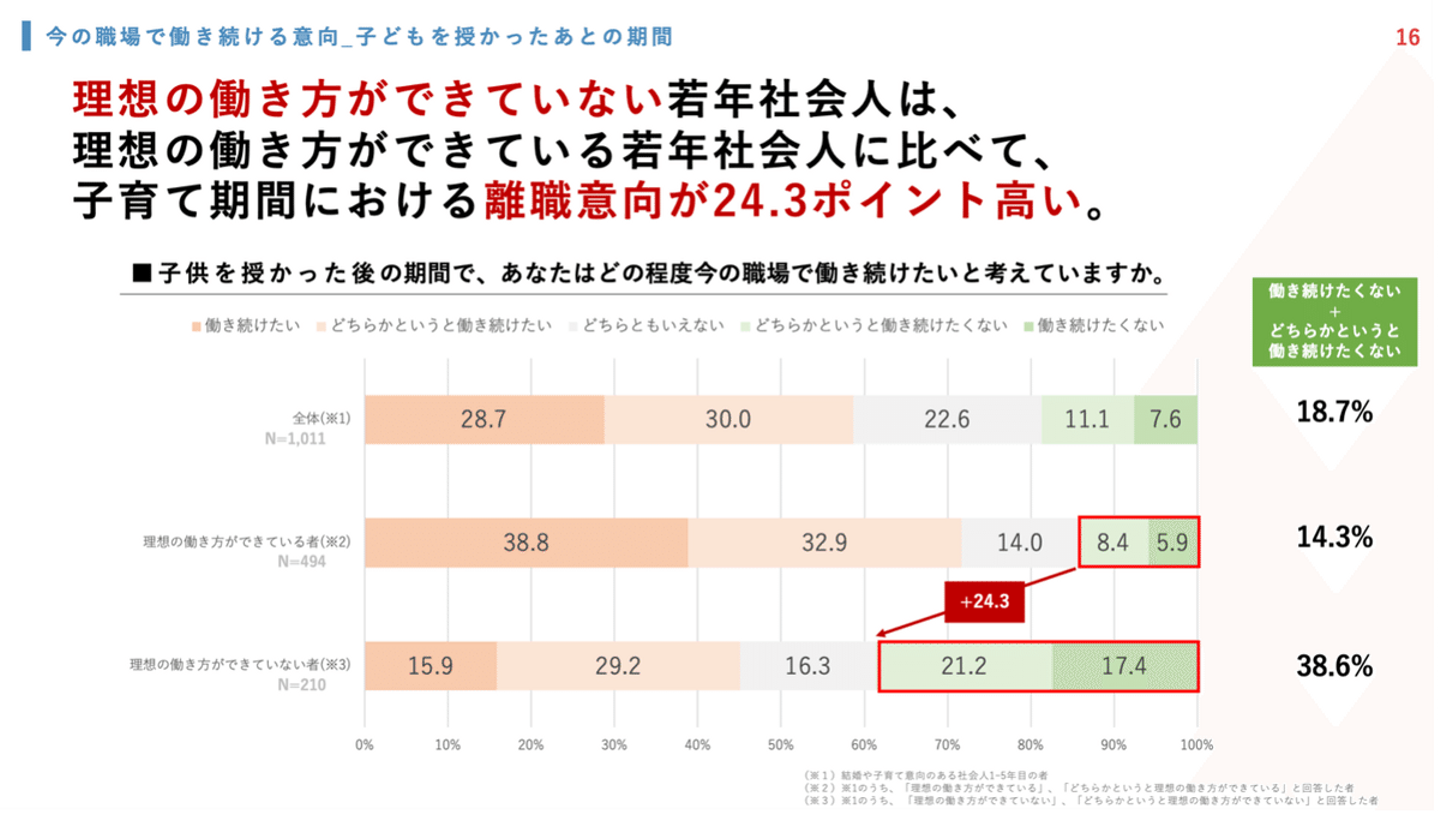

羽生:調査では、「理想の働き方が実現したとき、仕事へのモチベーションはどう変化するか?」という問いに対して、74.4%が『向上する』と回答しました。これは、柔軟な働き方の実現が単なる福利厚生ではなく、生産性と意欲の向上に直結する重要な要素であることを裏付けています。

一方で、理想の働き方が実現できていない人ほど、『今の職場で働き続けたい』という意欲が低い傾向が見られました。具体的には、両立できていない人は、他の人と比べて24.3ポイントも離職意向が高いという結果が出ています。

佐藤:私たち経営者にとって注目すべきは、理想の働き方ができていない人ほど離職意向が高いという点です。具体的には、両立ができていない人は、そうでない人と比べて24.3ポイントも離職の意向が高いという結果が出ており、これは経営上クリティカルな課題だと受け止めています。

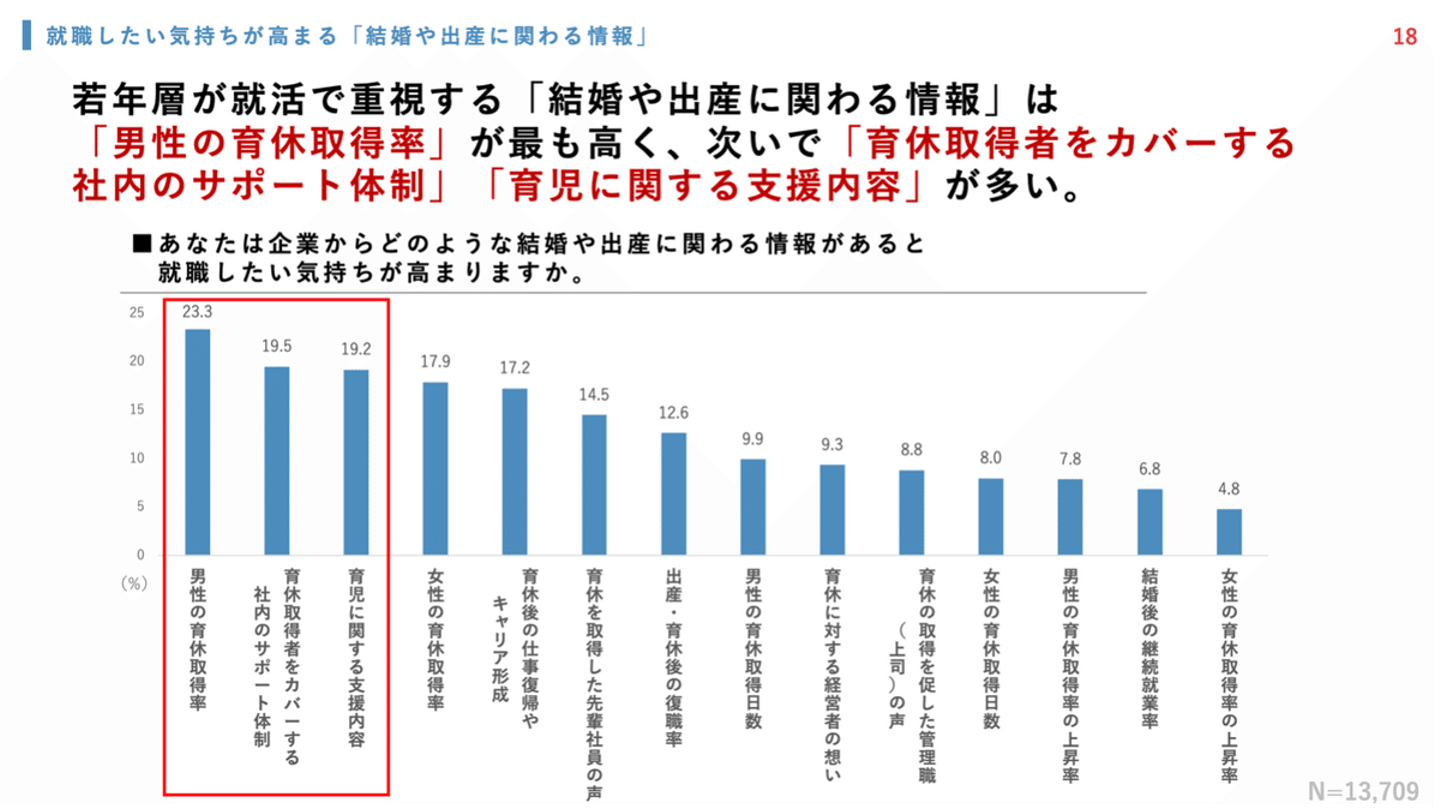

羽生:若年層の就職意識調査でも、育児に関する支援制度が整っている企業への就職意欲が高まるという結果が出ています。

男性の育休取得実績や、社内サポートの体制が可視化されていることは、企業選びの重要な指標になっています。今や、男性育休や家庭支援制度は「あると良いもの」ではなく、「あって当たり前」の基盤になってきていると感じます。企業価値にも直結する要素です。

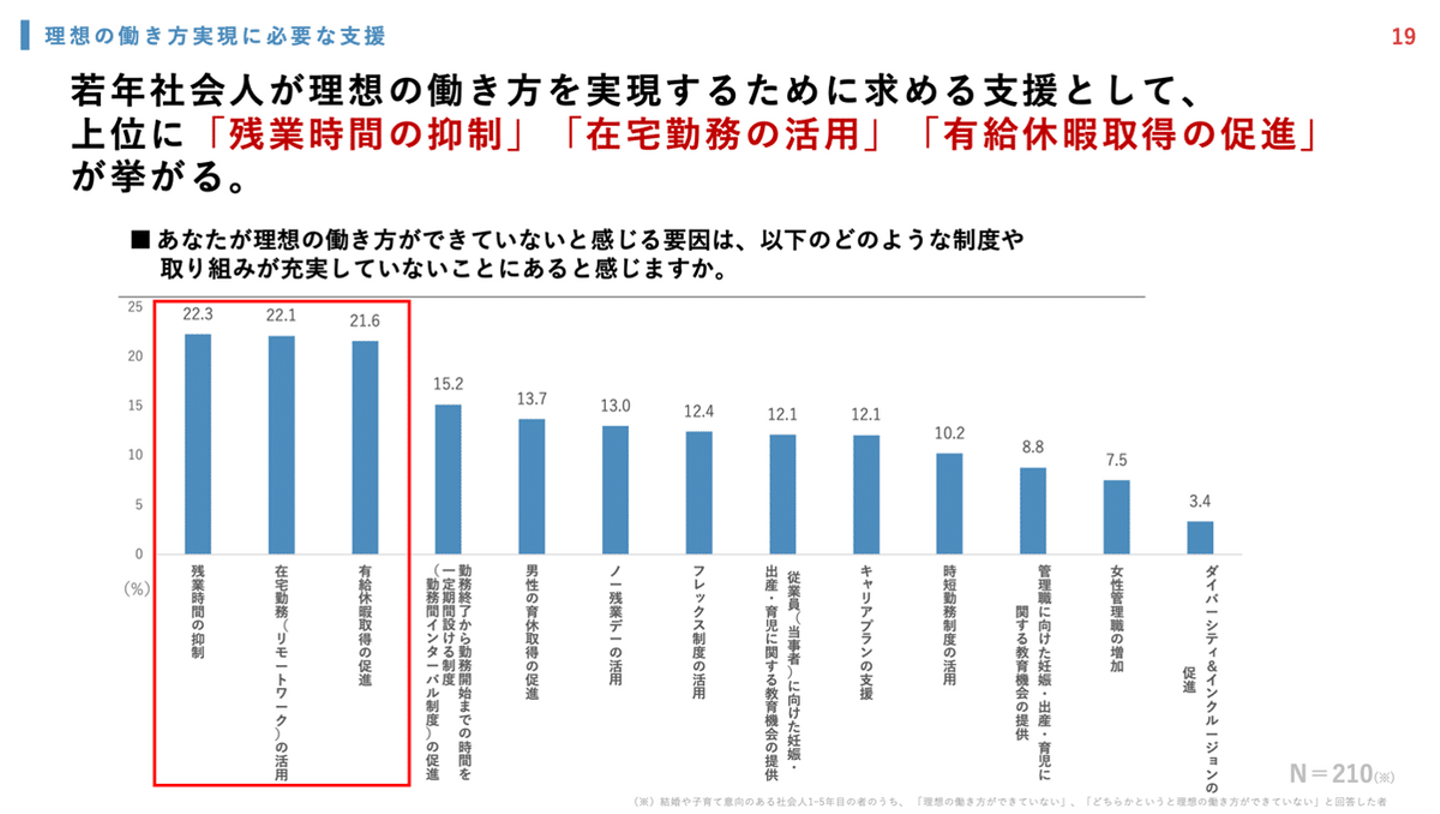

羽生:では、実際にどういった施策が必要かというと、調査では次の3つが上位に挙げられました。

・残業時間の抑制

・在宅勤務の活用

・有給休暇の取得促進

これらは単に子育て層のためだけでなく、企業全体の働き方改革として常時取り組むべき基本施策です。特に、突然の育休や産休に対応できるよう、誰かが休んでもカバーできる柔軟な組織体制を整えておくことが、企業成長の持続性にもつながると考えます。

佐藤:全く同感です。育児と仕事の両立を“個人任せ”にするのではなく、企業の仕組みとして整えていく。これこそが、これからの時代に求められる経営姿勢だと思います。

羽生:最後に、佐藤委員からのヒントをいただきたいと思います。家庭と職場における「脱ワンオペ」を進めるために、企業としてどのような視点を持つべきか、経験を踏まえてアドバイスをお願いします。

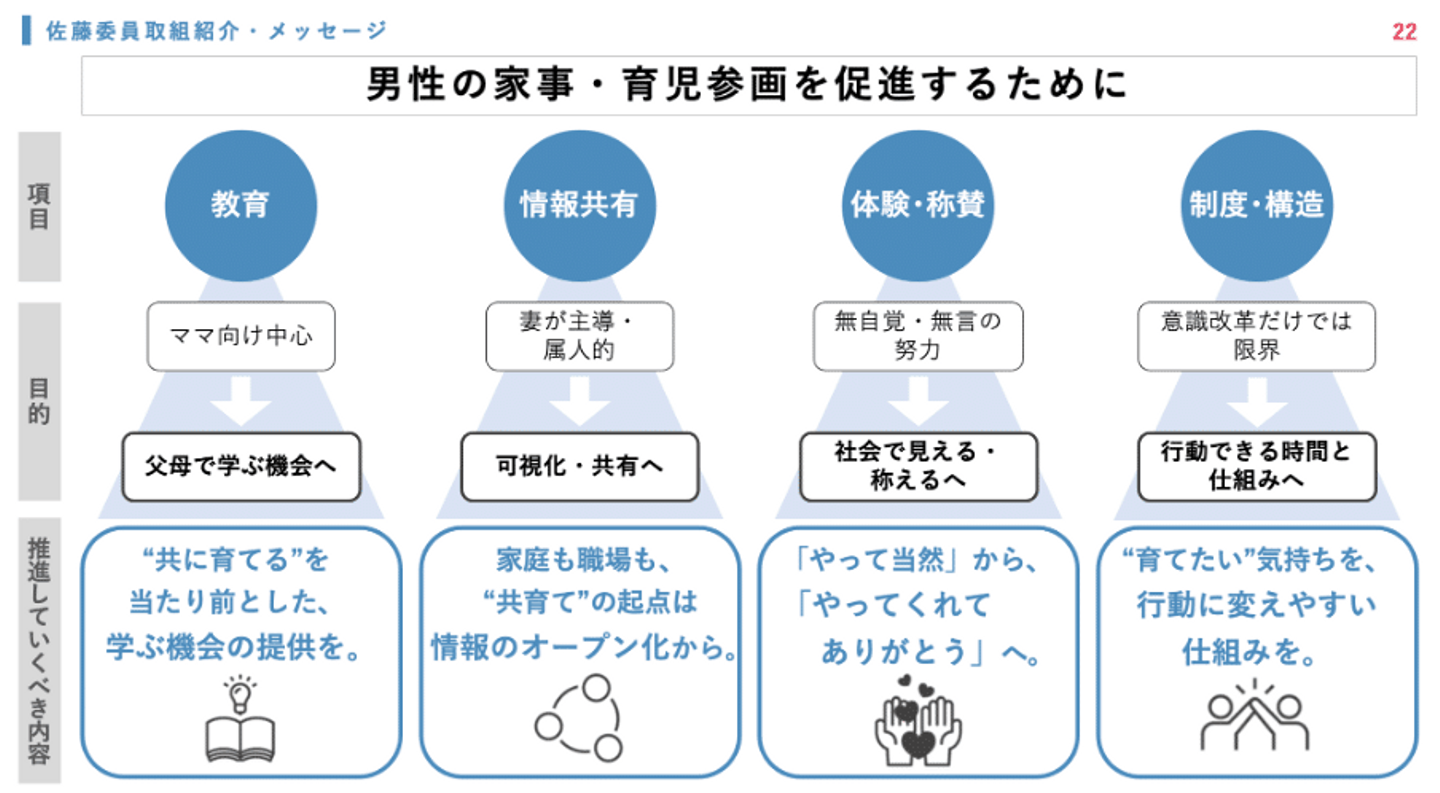

家庭と職場の「脱ワンオペ」実現に向けた4つのアプローチ

佐藤:男性の家事・育児参加を進めるためには、単に「意識を変えましょう」と言うだけでは不十分で4つの柱に基づいた包括的な取り組みが必要です。

◼︎会議の仕組みで家庭内コミュニケーションを活性化

佐藤:やはり「会議」という形をとることで、家庭内のコミュニケーションは格段に進みます。職場でもそうですが、場所とアジェンダが明確であれば、会議は実行しやすくなります。それと同じように、家庭でも「月末の夜9時から、このアジェンダで夫婦会議をします」と決めておけば、必ず対話が生まれます。

内容としては、将来どうしたいかのビジョンの共有と、日常的な役割分担の話し合いが大切です。これは仕事と同じくらい大事なこととして、計画的に行うべきだと考えています。

◼︎日常的な情報共有の重要性

佐藤:会議だけでなく、日々の情報共有も極めて重要です。仕事でチャットやメールを使って状況を共有するように、家庭でも「今日の子どもの様子」「おむつを何枚替えたか」などを記録し、見える化・共有化することが必要です。

私たちの会社では、こうした情報を夫婦間で共有するためのアプリを提供しています。これにより、どちらがどれくらい何をやったか、今どんな状況かが明確になり、もう一方がカバーしやすい環境が整います。情報の可視化は、思いやりや補完的な行動を生みやすくする鍵です。

◼︎実体験を通じた理解とスキルの習得

佐藤:情報共有や会議も大切ですが、やはり実際にやってみることが一番理解を深められます。たとえば、男性が育休を取るだけでなく、実際に数週間ワンオペを経験してみることで、突発的な事態への対応力も身につきます。経験があると、育児の現実に対する理解も深まり、夫婦間の連携も強化されます。

◼︎「やって当然」ではなく「ありがとう」と称賛する文化を

佐藤:「体験・称賛」も、男性の育児参画を促すうえで欠かせない視点です。いまだに「育児や家事は女性がやって当然」という価値観が根強く残っていますが、それでは男性のモチベーションも育ちません。

子育ては本来、家庭内だけの責任ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。子どもは未来の宝であり、その育成に対して「ありがとう」と言える社会をつくる必要があります。

家庭内だけでなく、企業の中でも「子育てに関わる社員を称える風土」を作ることが大切です。これにより、早く帰ることに対する心理的ハードルが下がり、「育児を担ってくれてありがとう」という気持ちを持ちやすくなります。

羽生:佐藤さん、分かりやすいアドバイスをありがとうございました。今後も「共育プロジェクト」では、職場も家庭も「脱・ワンオペ」のメッセージを掲げて推進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

・・・

\ご覧いただきありがとうございました/

「応援したい!」と思ってくださった方は

ぜひ「♡」で気持ちを届けてくださると嬉しいです!

★★カラダノートは採用強化中★★

まずは「話を聞いてみたい!」という方も大歓迎!

募集中のポジション、カジュアル面談は、こちらをご覧ください!!

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)

/assets/images/544/original/f3e3360e-c114-416a-97ce-6d5f11b48575?1637727375)