【突き抜ける人の価値とは?】ビジネス学研修〜ウイングアーク1st株式会社 森脇さん〜|25卒新人研修 | 株式会社ジョイゾー

こんにちは!新入社員の内村です。ジョイゾーでは、新人研修の一環として、外部講師をお招きしさまざまな講義を受ける機会があります。今回は、その第3弾としてウイングアーク1st株式会社の森脇匡紀さんを...

https://www.wantedly.com/companies/joyzo/post_articles/986235

皆さん、こんにちは!新入社員の戀塚です。

今回は新人研修の最終回として、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズの高橋さんをジョイゾーにお招きし、「プレゼンテーション技術」に関する研修を実施していただきました(以下、プレゼン)。

第3弾となる「ビジネス学」研修の様子は、こちらからご覧いただけます!

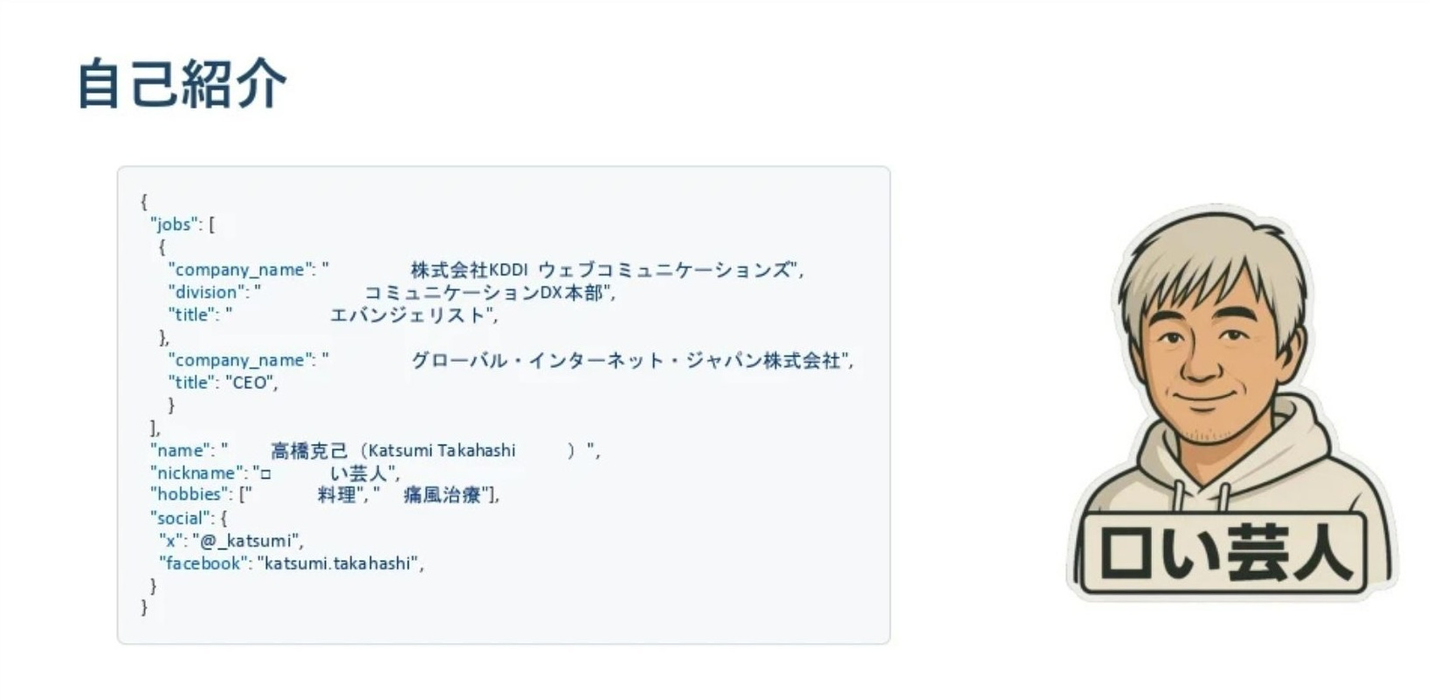

高橋さんは現在、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ(以下、KWC)でエバンジェリストとしてご活躍されています。

2016年から約7年間にわたり、赤をテーマカラーとする「Twilio」というサービスのエバンジェリストとして、赤い服を着て登壇を重ねていたことから、「赤い芸人」という愛称が定着しました。

また、エンジニアとしても精力的に活動されており、過去には「kintone hack」に3度出場し、そのうち2回、準優勝を果たされています。kintone界隈でも赤い服での登壇が印象的だったことから、「赤い芸人」という呼び名は広く知られるようになりました。

現在は、音声通話やSMS、ビデオなどのさまざまなコミュニケーションチャネルや、AI、認証といった機能をWeb・モバイルアプリケーションと連携させることができる「Vonage」というサービスをメインに多数登壇されており、色にとらわれず柔軟に活動されていることから、最近では「⬜︎い芸人」としてもご活躍の幅を広げておられます。

講師紹介:株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ ⬜︎い芸人 高橋克己さん

1.記憶に残るプレゼン講座

喋る側の気持ちを知る

まずは発想を変えてみる

そもそも、プレゼンは何のためにやるのか?

2.プレゼンテーション資料作成のコツ

資料作成のテクニックとは?

AIを使った資料作成テクニック

3.プレゼン実践

いざ、実践!

最後に

そもそも皆さんは、プレゼン___つまり人前で話すことは好きですか?

ちなみに、私は大好きです!しかし、誰もがそうとは限りません。「あまり得意ではない」「ちょっと苦手かも」と感じている方も多いのではないでしょうか。

だからこそ、まずはその“認識”を少し変えてみることから始めましょう。

まず、私たち新人2人がそれぞれ1分間の自己紹介を行いました。

この自己紹介を通じて高橋さんが教えてくださったのは、「話し手の気持ち」と「話しやすい環境」の大切さです。

観客がうなずいたり、真剣な表情で聞いてくれていると、話す側も安心して話すことができます。

一方で、聞き手がそわそわしていたり、視線を別の方向に向けていたりすると、話しづらさを感じてしまいます。

これは、普段の打ち合わせでも同じです。ついメモを取ることに集中してしまい、相手の話をしっかり聞けていないことがあります。しかし、打ち合わせで最も大切なのは「話の内容を完璧に覚えること」ではなく、「相手の話に集中して耳を傾けること」です。

相手にとって話しやすい環境をつくること、そして関心を示す姿勢を見せること。

それが相手の「もっと話そう」という気持ちを引き出します。

まずは「聞き手」としての意識を変えることが、プレゼンテーションの第一歩なのだと学びました。

「人前で話すのが苦手だ」

プレゼンテーションで聞き手が本当に知りたいのは、「あなたの話」そのものではありません。

聞き手が求めているのは、プレゼンを通じて「自分にどんな変化やメリットがあるのか」という、具体的なイメージなのです。

「デモは失敗しないだろうか」

デモは、あくまで利用イメージを持ってもらうためのものです。

そして、本番での失敗はつきもの。だからこそ、失敗したときにどう対応するかをあらかじめ考えておくことが大切です。

「こういう場合はこう話そう」と想定しておくだけでも、心の余裕につながります。

何より大事なのは、慌てないこと。そして、無言の時間をつくらないことです。

「変な質問が来たらどうしよう」

質疑応答では、最初と最後の質問が特に印象に残りやすいと言われています。

たとえば、冒頭でネガティブな意見が出ると、その後の質問にポジティブなものが出にくくなってしまうことがあります。

では、どうすればよいのでしょうか。

その対策として、話をしている中で好意的にうなずいてくれる人を見つけ、その人に優先的に質問を振るのが効果的です。

また、すべての質問に対して「ありがとうございます」と感謝を伝え、真摯に答える姿勢も非常に大切です。

たとえ相手の意見が的を外していたとしても、「そういう考え方もありますね」と、決して否定せず受け止めることが信頼につながります。

「資料作りが辛い」

たとえば、5分間のプレゼンには、およそ15枚のスライドが必要と言われています。

しかし、これを1から作るとなると、かなりの労力と時間がかかります。

そこで、過去に作成した資料の中から使える部分は積極的に再利用しましょう。

また、AIを活用するのも有効な手段です。

このように、使えるものはすべて活用することが、効率よくプレゼンを準備するコツです。

ここまでは、プレゼンに対する基本的な考え方についてお話ししてきました。

しかし、そもそもなぜプレゼンを行うのか、考えたことはありますか?

サービスをよく知ってもらうためでしょうか?それとも、うまく話せるようになるためでしょうか?

どれも違います。

プレゼンとは、「相手に何らかの行動を促すために行うもの」です。

これこそがプレゼンのゴールであり、すべてのプレゼンにはそのゴールが存在します。

そして、このゴールを明確に設定することが、プレゼンを始めるうえでの最初の一歩なのです。

いきなりプレゼン資料の作成に取りかかると、どうしても無駄が多くなってしまいます。

例えば、構成が変わって手戻りが発生したり、スライドを一から作り直す必要が出てくることもあります。

そこで、高橋さんから資料作成の基本について教えていただきました。

プレゼンの構成を考える

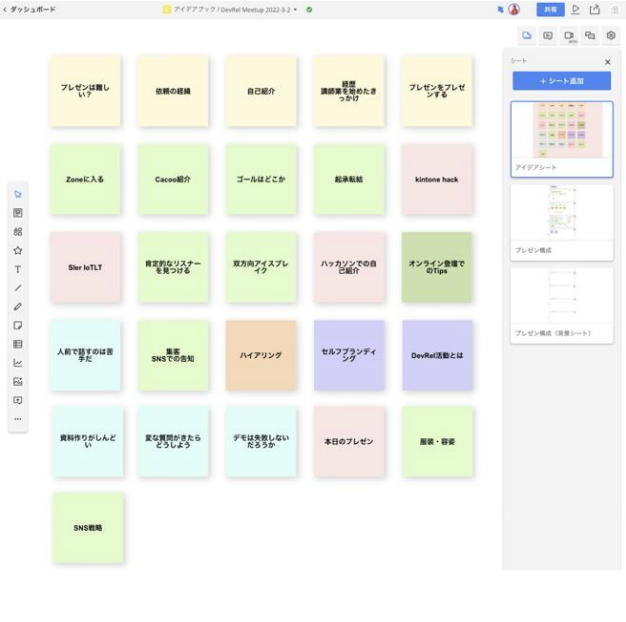

まず取りかかるのは、アイディアシートの作成です。

話したい内容を付箋に書き出していきましょう。ポイントは、なるべく短いセンテンスで一つひとつ書くこと。色分けをすると、後で整理しやすくなります。

この段階で書き出した内容すべてを話すわけではないので、気軽にどんどん書き出していくのがコツです。

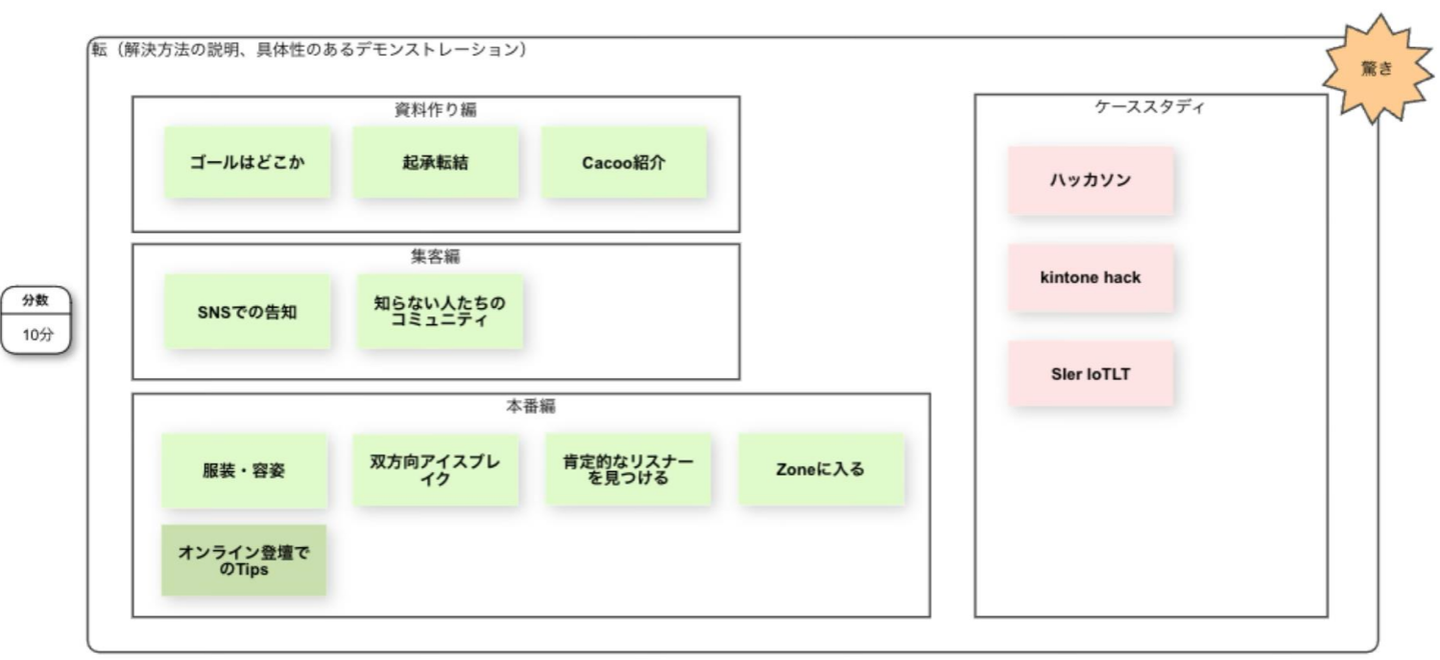

アイディアが出揃ったら、それをもとにプレゼンの構成を考えていきます。基本の構成は「ゴール → 起 → 承 → 転 → 結」です。

特に重要なのは「ゴール」。アイディアシートの一番上に置き、常に意識しながら構成を練りましょう。

プレゼンは、相手に行動を促すためのものです。話の途中でも、「相手にどんな行動をしてほしいか」を意識しながら内容を組み立てる必要があります。

また、このプレゼンが成功したかどうかを判断する基準(KPI)も、設定したゴールによって決まるのです。

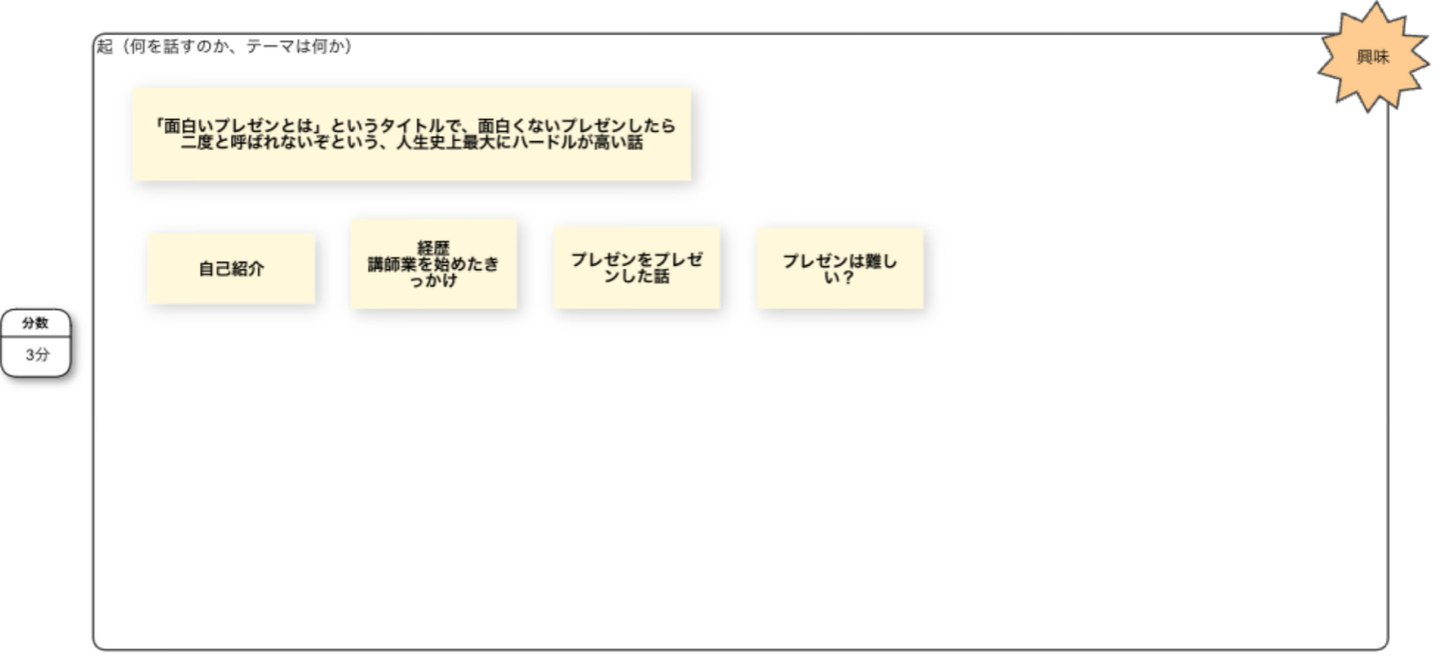

「起」は興味。この後の話に興味を持たせる

人は最初に「この話、あまり面白くなさそうだな」と感じると、その後の話を真剣に聞いてくれないことが多いものです。

たとえば、ドラマを思い出してみてください。冒頭で事件が起きたり、「このあとどうなるんだろう?」と感じるようなワクワクする展開が用意されていますよね。

プレゼンも同じです。最初に「この話、ちょっと気になるな」と相手の興味を引くような導入を持ってくることが大切です。相手のアンテナを刺激するような一言やシチュエーションがあると、その後の話にも自然と耳を傾けてもらえます。

つまり、聞き手の興味を引く導入こそが、「起承転結」における“起”の役割なのです。

「承」は共感。課題感を共感してもらう

「承」のパートでは、聞き手と同じ目線に立ち、共感を引き出すことが大切です。

たとえば、「こんなことで困ったことはありませんか?」と問いかけ、よくある悩みを提示します。人は自分で認識した課題に対しては、否定せず素直に話を受け入れやすくなります。

ヒアリングでも、お客様の言葉をもとに話をすると、「自分の悩みをちゃんと理解してくれている」と感じてもらえます。

つまり、「承」は課題を共有し、「このあとどう解決してくれるのか」と期待を持たせることがポイントです。

「転」は驚き。解決方法や具体性のあるデモを

「転」のパートでは、観客に驚きを与え、話に一層引き込むことが重要です。

プレゼンにおいて、その驚きを生む手段のひとつがデモンストレーションです。

もし、紹介する内容に対してデモが可能であれば、積極的に取り入れることをおすすめします。

なぜなら「百聞は一見に如かず」という言葉のとおり、実際に見せることで理解や納得感が格段に高まるからです。

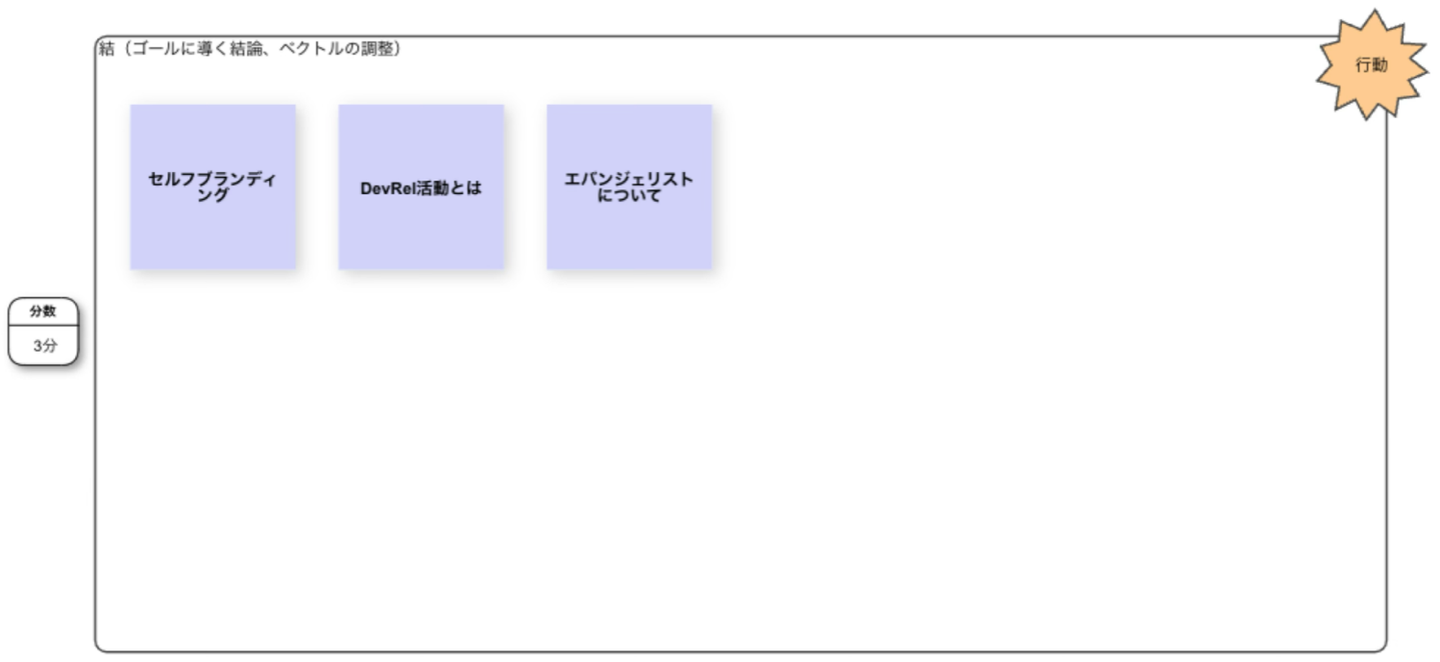

「結」は行動。ゴールに導く結論やベクトルの調整

「転」のパートで観客の興味を引きつけることで、「その先をもっと聞きたい」と感じてもらうことができます。しかし、プレゼンの本来の目的は、「転」に導くことではなく、観客に具体的な行動を促すことです。

そのため、「結」のパートでは、観客の関心と行動の方向性(ベクトル)をしっかりと揃え、プレゼンの着地点を明確に示す必要があります。「結」は単なる締めくくりではなく、たとえばデモの後など、適切なタイミングでゴールを明示することで、より効果的になります。

まとめとしては、1枚のスライドに要点をシンプルにまとめ、行動を促すメッセージを明確に伝えるのがポイントです。

実は、今回高橋さんが使用されていたスライドは、ほとんどAIによって作成されたものです。

それに気づかないほど自然で完成度の高い仕上がりに、とても驚かされました。

以下に、高橋さんが活用されているAIツールをご紹介します

ChatGPT

参考になりそうな資料集め、イラスト作成。

NotebookLM

プレゼンの構成作成、音声による概要の確認。

Genspark

簡易プレゼン資料作成。

Marp

markdownからPPTファイルを作成。

ご存じのAIツールはありましたか?

私の学生時代は「AI=良くないもの」という印象もありましたが、それは使い方次第だと考えが変わりました。すべてをAIに任せるのではなく、「どこに自分の意志や判断を込めるか」「どのようなゴールに向かって話すか」を考えるのは、やはり人間の役割だと感じました。

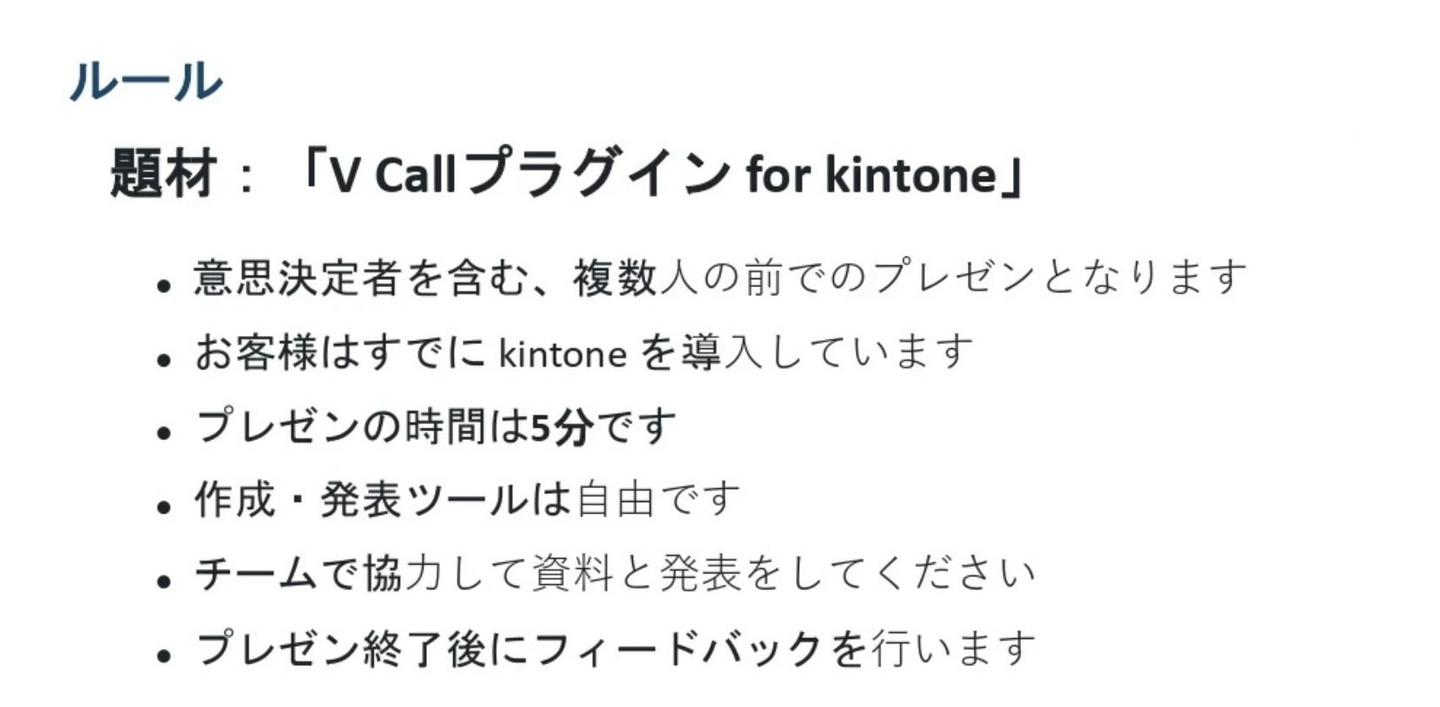

前半に学んだプレゼン講座や資料作成のコツを用いて、株式会社KDDI ウェブコミュニケーションズさんの「V callプラグイン for kintoneの提案」をテーマに資料を作成し、5分間のプレゼンを行いました。

V callプラグイン for kintoneとは

V callプラグイン for kintoneとは、KWCが提供するkintone向けのプラグインです。

kintoneから直接、電話の発信やSMSの送信ができるほか、通話内容を自動で録音・テキスト化し、kintone上に保存することも可能です。

そのため、通話業務の効率化はもちろん、顧客情報の一元管理にも役立つプラグインとなっています。

準備時間

与えられた時間は約1時間。今回のプレゼン研修では、AIを使って資料作成をしても良いというルールだったため、内村さんと協力して資料を作成しました。

高橋さんの資料作成方法を参考にしながら、情報収集は ChatGPT、構成作成は NotebookLM、スライド作成は Genspark を使用しました。

今回、初めて短時間でプレゼンの構成・資料・スクリプトを考えました。

特に自社製品ではなく他社製品を紹介するプレゼンだったため、「間違ったことを伝えてしまったらどうしよう」という不安や責任感を、いつも以上に強く感じていました。

実践の際、私は特に「起」の部分を意識しました。観客に「なぜあなたはkintoneを使うのか?」と問いかけることから始め、「業務改善のためです」と返ってきたところで、「では、従来の電話業務は本当に効率的なのでしょうか?」とさらに問いを投げかけました。

講評では「この“起”の問いかけに引き込まれ、もっと話を聞きたくなった」とのコメントをいただき、手ごたえを感じることができました!

ただ、反省点を挙げるとすれば、ゴールやバリューの設計が甘く、プレゼンの締めがやや曖昧な印象になってしまったことです。

この反省を次回にしっかり活かし、より伝わるプレゼンを目指していきます。

今回の研修を通して、私たちは「プレゼンとは何か」を学びました。

「好きこそ物の上手なれ」という言葉のとおり、まずはプレゼンに対する認識を変え、楽しむことから始めた点はとても新鮮でした。ただ、プレゼンは単なる自己表現ではなく、聞き手との双方向のコミュニケーションであることも同時に強く実感しました。

話し手自身が楽しむことは大切ですが、それ以上に「相手を見て、相手に伝わるように話す」ことの重要性を学びました。

プレゼンは、ただ情報を伝える場ではなく、“相手の心を動かす場”。だからこそ、自分らしい伝え方を見つけていきたいと思います。