- Webディレクター

- フロントエンジニア

- 映像ディレクター

- Other occupations (7)

- Development

- Business

- Other

【対談】人材育成のプロ、Momentor 坂井氏:「社会人1年目の『癖』が一生を左右する」── うやむや文化に染まらないために、個人と組織ができること

こんにちは、グラッドキューブ経営戦略部(広報・PR)の笠木です。

今回は、株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太氏をお迎えし、人事責任者の冨髙とともに、「社会人初期に身につけるべき習慣」や「組織文化がキャリアに与える影響」について語り合いました。

坂井氏は人材育成のプロとして、これまで数多くの企業で組織開発や人材育成に携わってきました。その経験から、『社会人として歩み始める最初の数年間に身につける「癖」や「習慣」は、その後のキャリア全体を左右する』と語ります。

特に「決断する習慣」や「すぐに行動に移す習慣」が成長を後押しする一方で、「物事をうやむやにしてしまう癖」がついてしまうと、その後のキャリアで決断できず停滞を招きかねないと警鐘を鳴らします。

目次

■ 研修で感じたグラッドキューブの文化的特徴

■「すぐやる文化」が健全に機能する組織的要因

■ 「やるか、すぐやるか」が強制にならない組織的配慮

■ 社会人初期に身につけるべき「GRIT」と達成経験の重要性

■ 決断経験がキャリアの分岐点となる理由

■ 学習文化と外部知見を取り入れる組織の柔軟性

■ 企業選びで陥りがちな罠と本当に大切な視点

■ 社会人初期に身につけたい4つの具体的習慣

■ 最後に

株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太氏

■ 研修で感じたグラッドキューブの文化的特徴

笠木(広報): まず、今回の対談の背景をお話しすると、グラッドキューブではリーダー層の育成を目的に、Momentor社の研修プログラムを導入させていただいています。Momentorさんは、心理学や組織論の知見をベースに、人と組織が力を発揮できるよう育成と基盤づくりを支援している会社です。実際に弊社の研修を担当されてみて、どのような印象を持たれましたか?

坂井(Momentor): 私が大事にしているテーマの一つが「社会人初期にどんな習慣を身につけるか」ということなんです。これがキャリアの土台を作ると考えているからです。

その観点で御社を見させていただいて、最も印象的だったのは「やるか、すぐやるか」という文化でした。研修で学んだことを、その場で終わらせることなく、すぐに仕組みに落とし込んで行動に移していく。そのスピード感は、正直なところ他社と比べても本当に際立っていました。

冨髙(人事責任者): スピード感は私たちの特徴の一つかもしれませんね。ただ、それが自然に身についているというか、意識的に作り上げたというよりは、気がついたらそうなっていたという感覚があります。

■「すぐやる文化」が健全に機能する組織的要因

坂井: そこが非常に興味深いポイントなんです。文化は、作ろうと思って簡単に作れるものではありません。多くの企業で「スピード感を持とう」と言っても、なかなか浸透しないのが現実です。

でも御社の場合、学んだことをスピーディに取り入れて、それを単発で終わらせるのではなく、仕組みにして、再現性を持たせながら実践している。その徹底度には本当に驚かされました。この文化はどのように形成されてきたのでしょうか?

冨髙: 振り返ってみると、大きな要因の一つは、以前毎月開いていた全体会議の存在だと思います。その場で金島CEOが「考え方」や「仕事の姿勢」について、自分の言葉で社員に直接伝えていました。

単なる業務連絡ではなく、なぜその取り組みが必要なのか、どういう思いでやっているのかを、具体的なエピソードを交えながら話していたんです。リーダー陣はそのメッセージを受けて率先して行動するので、自然と文化として浸透していったんですよね。

坂井: なるほど、非常に理にかなった仕組みですね。トップからの発信とリーダー層の行動、その両輪で文化が広がっているわけです。ただ発信するだけでも、ただ行動するだけでもなく、その組み合わせが効果を生んでいるのですね。

冨髙: そのバランスが重要だと実感しています。金島からのメッセージがあっても、リーダーが動かなければ絵に描いた餅になってしまいますし、逆にリーダーだけが頑張っても、方向性が統一されていないと効果が薄れてしまいますから。

■ 「やるか、すぐやるか」が強制にならない組織的配慮

坂井: ただ、一つ気になったのは、「すぐやる」という文化は、聞きようによってはメンバーにとってプレッシャーにもなりそうですよね。実際、スピード重視の文化が息苦しさを生んでしまっている企業も見てきました。でも御社の場合、不健全な状態にならないのはなぜなんでしょう?

冨髙: それは、リーダー自身がまず実践しているからだと思います。自分はやらないのに部下にだけ押し付けるということではなく、まずは背中で示す。だから自然と「自分もやろう」という気持ちになるんです。

ただし、正直に言うと、このスピード感についていくのがしんどいと感じるメンバーもいます。だからこそ、今回のMomentorさんとのプログラムのように、フォローの仕組みを用意しておくことが大事だと考えています。

坂井: そこが健全性を保つポイントなんですね。スピードを求めながらも、きちんとフォロー体制がある。完璧を求めるのではなく、挑戦を支援する仕組みがあるからこそ、メンバーも安心してチャレンジできるわけです。

■ 社会人初期に身につけるべき「GRIT」と達成経験の重要性

笠木: 坂井さんは「社会人初期の習慣がキャリアの土台を作る」とおっしゃいましたが、具体的にはどのような姿勢や習慣が重要なのでしょうか?

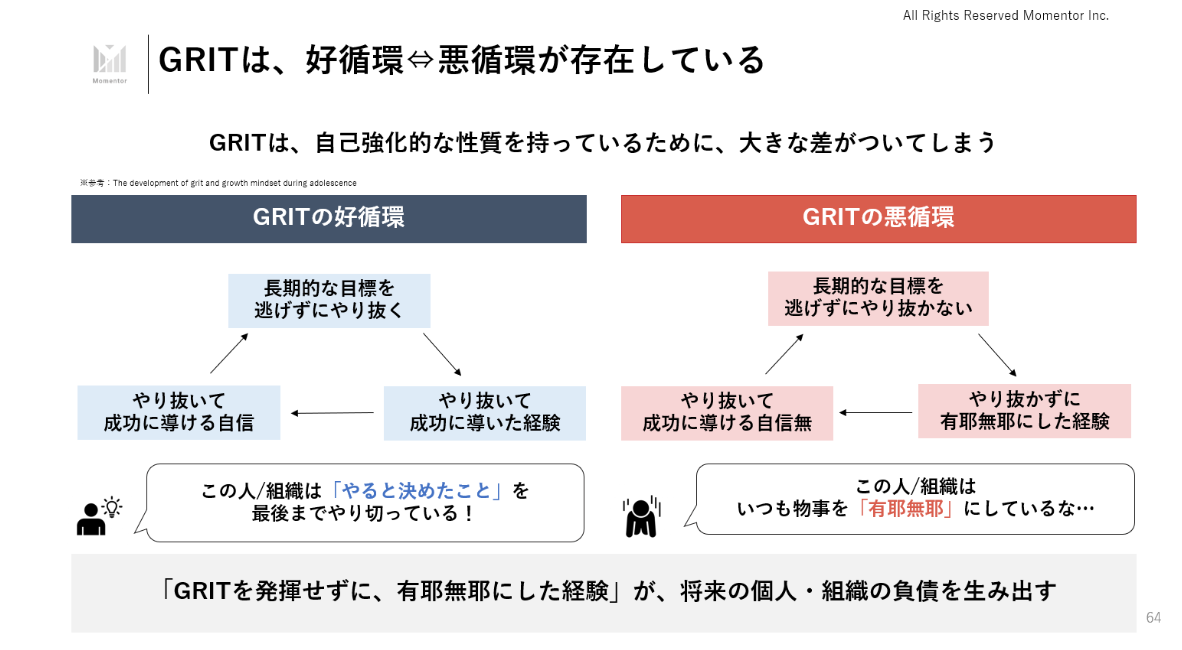

坂井: 一番大切なのは「GRIT(やり抜く力)」です。これは仕事だけではなく、人生全般で困難に立ち向かう力になると考えています。

重要なのは、小さくても良いので「やり抜いた経験」を積むことです。この達成経験が、強い自己効力感を育てるんです。一度でも「粘り強くやり抜いた経験」がある人は、その後も自然と頑張れるようになります。

笠木: 私自身のことを振り返っても、そう感じます。私は広報未経験でスタートしたんですが、任されたプロジェクトを「絶対にやり切ろう」と決めて取り組みました。結果的にそれが成功したことで、新しい挑戦への自信になっています。

坂井: まさにその通りです。逆に怖いのが「うやむやにする癖」なんです。「検討します」と言いながら何も動かない、プロジェクトを寝かせてしまう、問題を先送りにしてしまう──これを繰り返すと決断力が育ちません。

例えば、「決断しないといけない立場」でも「もう少し検討しよう」を繰り返してしまう場面は、よくあると思います。その背景には、若い頃から「難しい決断を避けて通ってきた経験」が影響していたんです。「あなたが決めなくてどうするの?」という場面で、他社事例などを含め、自分の決断に大きな影響もない情報を集め続ける。「必要なのは情報ではなく覚悟である」と薄々分かっているのに、永遠に決断を先送りにし、進めた方がいいことを寝かし続けます。でも、その姿は周りの目に焼き付いていますし、何よりも、その人の精神に「うやむやにする癖」が刻まれていきます。

冨髙: それは深刻な問題ですね。逆に言えば、若いうちに「やり抜いた経験」を積むことの価値は計り知れないということですね。

坂井: その通りです。うやむやを繰り返すと、最終的には何も決められないまま年齢だけ重ねてしまいます。これは個人にとっても組織にとっても不幸なことです。

■ 決断経験がキャリアの分岐点となる理由

坂井: 実際、35歳になっても決断できない管理職は、組織のボトルネックになってしまいます。私が見てきた例では、技術的な知識は豊富でも、「この方向で進めよう」という決断ができないために、チーム全体の生産性が落ちてしまうケースが多々ありました。

冨髙: その点で言うと、グラッドキューブはチームが小規模だからこそ、若いうちから「自分で決めて、自分でやり抜く」経験が積めるのが強みだと思います。大企業だと、どうしても決裁ラインが長くて、若手が決断する機会が少なくなりがちですから。

坂井: まさにその通りです。20代から30代前半に「成果が出るかわからないことに挑み、自分で決断してやり抜いた経験」を積むかどうか。これが人生の分岐点になると思います。

冨髙: 決断経験の有無がキャリアの岐路になるというのは、本当に納得できます。弊社でも、若手が「この施策をやってみたいです」と提案してくれる時には、できる限り挑戦の機会を提供するようにしています。

■ 学習文化と外部知見を取り入れる組織の柔軟性

坂井: もう一つ大切なのは「誰からでも、何からでも学ぶ姿勢」です。閉じた環境にいると、どうしても生存者バイアスに陥りやすくなります。「うちのやり方が一番」という思考に陥ってしまうんです。

御社の場合、「妥協するな、限定するな、満足するな、惰性で仕事をするな」というスローガンがあり、常に学び直しの文化があると感じました。これは組織の成長にとって非常に重要な要素です。

冨髙: 実際、今回のMomentorさんとの研修プログラムも、弊社のマネージャーが外部のコンテンツを積極的に調べて「このプログラムを導入したい」と提案してくれたことから始まりました。

「今のままでも十分うまくいっている」で満足するのではなく、「もっと良くなる方法があるのではないか」と常に探求し続ける姿勢があります。外からの知見も柔軟に取り入れる姿勢があるのは、組織の強みだと思います。

坂井: それは素晴らしい文化ですね。学びを外から取り入れる姿勢は、組織を強くします。私が支援してきた企業でも、成長し続けている企業には必ずこの特徴があります。逆に、内向きになってしまった企業は、時代の変化についていけなくなってしまいます。

■ 企業選びで陥りがちな罠と本当に大切な視点

笠木: これから就職活動をする学生さんたちに向けて、企業選びのアドバイスをいただけますか?

坂井: 就職活動では、どうしても社格や年収、ブランド力で選んでしまう人が多いですよね。でも本当に重要なのは、「その企業でどんな経験が積めるか」「どんな力が身につくか」という点です。

冨髙: 今後はますます「どの企業にいたか」より「何ができるか」の方が価値になってきますよね。有名企業にいても、実際の実力が伴っていないケースは意外と多く見かけます。

坂井: 私自身の例をお話しすると、学生時代は正直、DeNAよりも大きい企業に行こうかと迷った時期もありました。でも実際にDeNAで働いてみて気づいたのは、そこで活躍している人たちの多くがスタートアップ出身だったということです。

彼らは若いうちから責任のある仕事を任され、失敗も成功も含めて濃密な経験を積んでいた。その結果として、大手企業でも通用する実力を身につけていたんです。「花より実を取る」選択が、長期的にはキャリアの大きな力になると実感しています。

冨髙: おっしゃる通りです。面接などでお会いする方でも、企業名や肩書きで語る人より、具体的な経験や実績で語れる人の方が圧倒的に信頼できますし、実際に活躍してくれることが多いです。

■ 社会人初期に身につけたい4つの具体的習慣

笠木: これまでのお話を踏まえて、社会人初期に特に意識すべき習慣を整理していただけますか?

坂井: 私が考える重要な4つの習慣をご紹介します。

①逃げずにやり抜く習慣

これは先ほどお話したGRITの部分です。困難に直面した時に、すぐに諦めたり他に責任を転嫁したりするのではなく、最後まで粘り強く取り組む習慣です。小さな成功体験の積み重ねが、大きな自信につながります。

②顧客志向を持つ習慣

自分の都合ではなく、常に相手(顧客、同僚、上司)の立場に立って考える習慣です。「この提案は相手にとってどんな価値があるか」「この仕事は最終的に誰のためになるのか」を意識することで、仕事の質が格段に向上します。

③学習志向を忘れない習慣

「今のままで十分」「自分はすべて知っている」と満足するのではなく、常に新しいことを学び続ける習慣です。特に、自社ではなく外部から学ぶ姿勢を持たないと情報源が偏ってしまいます。一方で、本当に学習が必要な人ほど、学習をしないというジレンマがあります。

④決断経験を積む習慣

小さなことでも良いので、自分で決断し、その結果に責任を持つ経験を積む習慣です。「誰かが決めてくれる」を待つのではなく、主体的に判断する力を養います。

「三つ子の魂百まで」と言いますが、社会人初期の習慣は本当にその後のキャリア全体を決定づけます。私自身、DeNAで「今日できることを明日に延ばすな」と叩き込まれたことは一生の財産になっています。逆に言えば、先ほどの通り、「物事をうやむやにした経験」「不義理をした経験」は、静かに自分の土台を蝕んでいきます。

冨髙: グラッドキューブの環境を客観的に見ると、この4つの習慣を網羅的に身につけられる仕組みが整っていると思います。だからこそ、メンバーが成果に真っ直ぐ向かい、物事をうやむやにしない姿勢が自然と育つんでしょうね。

坂井: この4つの要素が揃えばキャリアの土台は盤石になります。そして、グラッドキューブには実際にこの4つを自然と身につけられる仕組みや文化が整っていると感じました。新卒や若手の方にとっては、挑戦と学びを繰り返しながら、キャリアの基礎をしっかりと固められる環境だと思います。

■ 最後に

社会人になって最初の数年で、あなたはどんな習慣を身につけたいですか?

「やり抜く力」や「決断する力」を早いうちから得られれば、キャリアの選択肢は確実に広がっていきます。

逆に、物事をうやむやにする癖がつけば、気づかぬうちにチャンスを逃してしまうかもしれません。

もしあなたが、

「挑戦を称え合える仲間と、自分の成長を実感できる環境で働きたい」

そう思うなら、グラッドキューブはきっとフィットするはずです。

最初の一歩をどこで踏み出すかが、あなたのキャリアの未来を決めます。

ぜひ私たちと一緒に、“確かな力を積み上げるキャリア”を築いていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今後も、グラッドキューブのカルチャーが伝わる取り組みを発信してまいります。

/assets/images/17032718/original/358f0d30-70e3-4f0d-96a5-a661ede3d0f6?1708081387)

/assets/images/17032718/original/358f0d30-70e3-4f0d-96a5-a661ede3d0f6?1708081387)

/assets/images/17032718/original/358f0d30-70e3-4f0d-96a5-a661ede3d0f6?1708081387)