なぜ、フレアリンクは“オーダーメイドIT/DX人材育成”にこだわるのか

多くの研修会社が「カスタマイズ可能」を謳う中、フレアリンクは"オーダーメイドIT/DX人材育成”という言葉を掲げ、自社人材の差別化に戦略的価値と情熱を傾ける企業からの特命を受け、支持を得ている。

既製品をアレンジする「カスタマイズ」ではなく、企業ごとに・学び手ごとに一から創り上げる「オーダーメイド」——。"事業的には実現困難な理想"として知られる業界の既成概念に、なぜ挑むのか。その背景にある想いを、代表の中山に聞いた。

オーダーメイドという「業界の理想」

── まずお聞きします。「オーダーメイド人材育成」とは、どのようなものでしょうか。

中山:

研修業界において、「カスタマイズできます」っていうのは特段珍しくありません。でも多くの場合、それはプロダクトアウト型のカスタマイズなんです。つまり「自社の教材やプログラムがまずあって、それを提供時にお客様向けに少しアレンジする」という発想です。

一方で、私たちのやり方は、発想が真逆。

最初にあるのはあくまで「お客様の経営と理想とする変革」です。お客様独自の経営戦略・人事戦略・組織課題を起点にして、そのために必要な人材と人材育成を明らかにする。そしてそのために必要なカリキュラム・教材・指導者・システムなどを設計・編成していきます。

1社1社の最適解は当然違いますから、既存のカリキュラムコースをそのまま当てはめることのほうが希です。一部「既存資産のカスタマイズ」でいけるケースもありますが、それはあくまで結果論。必要ならば、教材もプログラムもゼロから創り、組み合わせ、届け、お客様が理想とされる成長を実現する—それがオーダーメイド人材育成です。

── しかし、都度いちから考え、創っていくのは大変ではないですか?

中山:

もちろん大変ですよ(笑)。しかも、単に手間やコストがかかるという話ではないんです。

人材育成には「失敗が二度と取り返せない」という特徴があります。

たとえば新入社員研修。多くの学び手に取っては「一生に一度。しかもエンジニア人生を左右するかもしれない成長機会」なのですから、当たり外れは許されません。

しかし現実の人材育成現場にはあまりにも不確定要素が多すぎます。

受講者はその数だけ、スキル・背景・興味などさまざま。指導者だって、さまざまな性格や得意分野、腕の差があります。ですから、ある程度以上の事業規模で人材育成サービスを提供しようとするとき、普通の研修企業は「どんな人が、どんな人に実施しても大コケしない固定的なカリキュラム」を作って、それを忠実に実施するというアプローチとなりやすいのは、合理的であると同時に、ある意味仕方がないことなのです。

人材育成とは「企業ごとの物語」

── つまり、オーダーメイドとは「業界における、実現困難な理想」であると。それでもその形を貫く理由は?

中山:

結局のところ、人材育成って“企業ごとの物語”なのかなって想うんです。

たとえば同じ「DX推進」を掲げる企業であっても、規模も、業種も、抱える経営課題もまったく違う。仮に同業種の会社でも、実際に訪れてみると、「大事にされてる価値観」や「そこで働く人たちと文化」が全然違うと感じることの方が多いです。

そのような文脈の違いを無視して「一律の固定的な研修」をやっても、ライバル企業に大きく差を付けるような飛躍は難しいのではないでしょうか。

そもそも「多くの企業で安定して実施できるように作られる既製品の研修」というのは、さまざまな企業の「最大公約数」にあわせて設計されていますからね。

── 「いろんな企業にそこそこフィット」するからこそ、「どの企業にもぴったりとはフィットしない」ということですね。

中山:

はい。そしてそれは、「競合差別化の源泉には、なりづらくなる」ことを意味します。

たとえば、経営としては「当社は、DXで競合と差別化する!」と掲げながら、その推進を担う人材を「他社にも提供されている横並びの内容・どこでもやっている方法」で学ばせていたら、「せめてライバル並み」が関の山、「ライバルを出し抜き、ライバルに差を付ける」ようなことはどうしても難しい。

だからこそ、私たちは「オーダーメイド」にこだわっています。

そして、そのために特化した、カリキュラム・指導者・教材システム等を武器として揃えることで、一般的な人材育成企業では困難な効率と品質を実現すべく努力を続けています。

「市場という舞台で、私たちのお客様企業が、競合より輝く」ために、「人材がどう育ち、組織がどう変わるべきか」をお客様と共に考え、設計する。

私たちは、単なる研修を提供する会社ではなく、経営と人材育成をつなぐパートナーでありたいと思っているんです。

オーダーメイドだからこそ実現可能な価値

── 各社に特化するオーダーメイドだからこそ実現可能な価値もありそうですね。

中山:

はい。そしてその価値は、今後ますます重要になっていくと実感しています。

背景としては、AIの急速な普及による「人材育成の価値の再定義」があります。

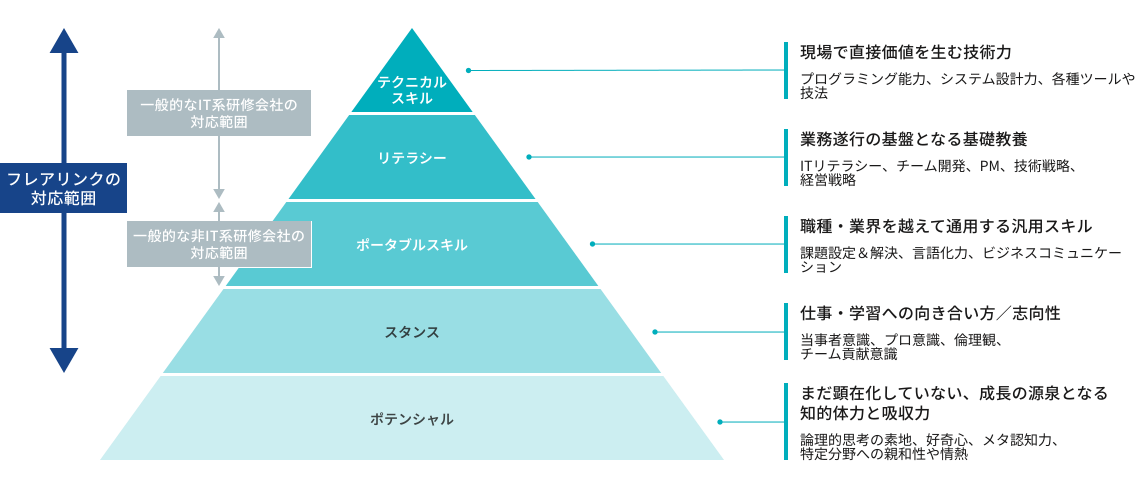

AIが情報を提供し、一部業務を支援してくれる時代に、「知っているだけの人」「できるだけの人」の価値は急速に下がっている。つまり、これから求められるのは、AIの支援を前提に「知っている」「できる」は当然として、市場や技術の環境にアンテナを張りつつも、自社の強みやミッションを念頭におき、自ら考え・動き、周囲を巻き込みながら成果を出せる人。

そしてそのようなソフトスキルは単体ではほとんど習得困難であり、「自社等のある経営文脈」や「特定技術の具体的実践」と同時に複合的に学ぶことではじめて、実用的・実践的な能力を獲得できるものです。

「周囲を巻き込みながら成果を出す講座(1日コース)」など受講してできるようになるなら苦労はしないわけで、多くの人は「自社の組織文化の中で、いろんな実業務をやるにあたり、どういうアプローチをしたら協力を得られるか」等のリアルな経験値を積み上げてその能力を確立していくわけですよね。

── 確かに。そして、オーダーメイドならそのような成長を「組み込める」わけですね。

中山:

もちろん、私たちの人材育成でも、知識や技能を教えます。

しかし、仮にカリキュラム表記上「プログラミング研修(3日間)」等になっていても、それは決して「プログラミングだけを教える日程」ではありません。

必ずそれらに添えて「現場でどう活かすか」「どう変化を生み出すか」「どういう志を持って事に当たるのがプロとしての姿勢なのか」までを一緒に学ぶよう設計しますし、指導者はそれも含めて伝えます。

職業的エンジニアに不可欠な「技能・知識・ふるまい・志」は、個別ではなく同時に・立体的に伝わってこそ、納得感や楽しさを感じながら高効率に吸収されやすく、幸せな実践に繋がると実感します。

“技術自体に加え、技術発揮に必要な問いを自ら立て、発揮のために試行錯誤する力を鍛える。"—。そこに、私たちがこの仕事を通して社会に貢献できる価値があると信じています。

── そんな理念を実現する会社で働く人には、どんな姿勢が求められますか?

中山:

フレアリンクでは、オーダーメイドIT/DX人材育成を直接前線で行う技術指導者の他にも、「最高の成長体験を支えるための自社SaaS」や「スキル診断のためのAI」を開発するエンジニア、教材の執筆編集者、バックオフィス等、さまざまな役割があります。

しかし、どの立場でも共通して求められるのは、「答えを持っている人」よりも、「問いを持てる人」かなと思います。

フレアリンクの仕事は、完成されたノウハウを機械的に回すことではありません。お客様ごとに必ず存在する“人材の成長を通した飛躍の鍵”を見抜き、設計し、実現していくことです。

毎回が「新たなチャレンジ」であり、決して楽ではありませんが、だからこそ、日本企業の成長や変革に本気で関われる仕事です。

お客様の成功のために、お客様以上に本気になって、技術と人の成長を願い・悩み・創り・形にしていく。その過程を楽しめる人にとっては、これ以上ない環境だと思います。

/assets/images/22527114/original/feba1cea-e2b7-4703-b3cc-b1f5c138efa6?1763689069)