きっかけ

財務アドバイザリー部門統括パートナーの赤坂です。

2008年1月にスタートしたLBPも、年明けには創業18周年を迎えます。3人でスタートした会社も、今は120名を超える規模となり、お蔭様でほぼフル稼働状態で全国の中小企業様の支援に飛び回っています。

創業からしばらくは中途採用しか行っていませんでしたが、2019年にはじめて第二新卒の若手スタッフを採用、2022年には新卒採用もスタートしました。LBPの中核サービスである財務アドバイザリー部門の平均年齢は32歳。10年超のベテランから、いわゆる「Z世代」と呼ばれる方々までが在籍し、また創業時は男性ばかりだった組織も女性比率が20%を超え、多様な世代、価値観の方が働く組織となりました。

![]()

【写真】先日の社内イベントで社員が集まった時撮影したものです。

組織が拡大し、若い方がどんどん増えるのは組織の活力を生むという点ではいいのですが、少し気を抜くとどうしてもマネジメントと現場との距離が開いてしまいがちです。この点はLBPも例外ではなく「マネジメントは現場のことをちゃんと理解してくれているのだろうか?」といった声を現場のスタッフ(多くは20~30代の若手)から聞くことが増えるようになりました。

LBPは財務アドバイザリーについては全国屈指のサービスレベルを提供できるプロ集団だと自負しています。一方、自分たち組織のピープルマネジメントについては正直理論的な裏付けに基づいて運営できているとは言えませんでした。

創業世代の強力なリーダーシップを裏付けとして「自分たちはこう育ってきたから君たちもこうするべきだ」といった考えに基づき、プロダクトを磨き続けながら18年走ってきたのですが、今後の持続的な成長・組織の安定のためにはピープルマネジメント理論に基づく組織運営への転換が必要ではないかとの想いに至り、株式会社Momentorの代表である坂井風太様が提供するマネジメント研修プログラムを受講させていただきました。

研修を通して感じたこと

この研修には、LBPの創業メンバーである牛越、永井を含むマネジメント15名が参加しました。全7回のオンライン講義パートと15名それぞれからのワーク発表というプログラム構成です。

研修を通して感じたことは、自分のマネジメントスタイルがこれまでの自分自身の現場での経験や先輩・上司から受けた指導などによって影響を受けていることの自覚でした。私は2001年に新卒で外資系のコンサルファームに就職しましたので、いわゆる「氷河期世代」です。当時のコンサルはハードワークや長時間労働が当たり前でした。また就職難の時代でしたので、「自分の替えはいくらでもいる」環境で、「組織に必要とされなくなったら終わり」というプレッシャーの中で無意識の生存競争をしていた世代でもあります。私が入社した2009年当時のLBPも例外ではなく、創業者の「大手に負けない」というチャレンジャー精神が業務スタイルに色濃く反映され、かなりのハードな仕事環境でした。

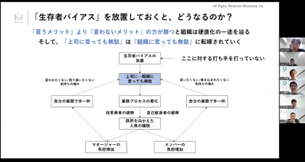

このような激務を乗り越えてポジションを獲得してきた創業期からのマネジメントからすると、「自分はこう育ってきた」「自分は生き残った」「だから、自分のやり方が正しい」「スタッフにも自分と同じやり方をさせるのが正しい」という想いを強くする傾向にあり、結果、理論的な裏付けがない「持論」でスタッフに対するプレッシャーをかけがちになります。この、いわゆる「生存者バイアス」が横行すると、現場のスタッフからの「言っても無駄」という諦念を生み、マネジメントに対する信頼を損ね、組織が疲弊するという悪循環について、この研修を通して言語化・可視化につながりました。

![]()

【写真】受講風景~生存者バイアス~

また、現場でマネジメントが直面する組織運営上の課題、不安・不満の大部分はすでに先人たちが研究を重ね、理論体系化されているという気付きが得られたことも収穫でした。

ワークセッションで面白いと思ったのは、「自分または自分の組織が気をつけたほうがいい“べき論”」というテーマです。私自身の職業観を改めて振り返る機会になったのですが、「『コスパ』『タイパ』『それは無駄』『効率悪い』といったスタッフの言動を毛嫌いする」、というものがありました。

私自身、現場での作業は「膨大な顧客のデータから誰も気づいていない宝探しをする(ファクトを見つける)こと」という感覚を持っていたので、当然ある程度の「あたり」をつけてデータ分析には臨むものの、ときにはまったく違った角度から分析したり、あまり価値がないと思えるデータの「山」にもとりあえず手あたり次第検証してみたり、いわゆる「回り道」をしながら顧客のことを理解するアプローチが「好き」でした。ただ、これは膨大な作業時間をプロジェクト現場に投入しないと成立しにくい方法(趣味の領域に近い)ですし、スタッフそれぞれにも時間の優先順位がある中で、皆がこのようなスタイルを踏襲すること(求めること)には無理があります。スタッフ全員に同じようなアプローチを求めてはいけないし、スタッフそれぞれの時間的な制約条件下で得意なアプローチでファクトにたどり着いてくれればいい。そもそも「効率化」自体は悪いことではないので、そのようなアプローチに条件反射で拒絶反応せず、皆がそれぞれの方法でたどり着いた結果に基づいて正当に評価するべき、という視点を意識するようになりました。

残り14名の発表もどれも頷けるものばかりでしたし、創業者含めてみなさん「シニカルな批評家」にならず、前向きに取り組んでくれました。理解できているつもりだが実は気づいていない、組織や自分の思考のクセを理解するよいきっかけになりました。

![]()

【写真】発表資料抜粋(内容は控えさせていただきます)

LBPは2026年1月から19年目に入ります。今後も、中小企業再生やM&A、再生・事業承継ファンドの仕事をしてみたいと思ってくださる方の採用に積極的に取り組みたいと考えています。今回の研修成果についてスタッフ層へも浸透させつつ(さっそく、スタッフ向けチームビルディング研修に活用させてもらいました)、中小企業の長期的な成長(Long Black)に貢献できる組織作りを目指します。新卒・第二新卒・キャリア採用問わず、ぜひ、LBPへの応募をお待ちしています。

坂井様から一言

今回、講師を務めさせていただいた坂井風太と申します。

記事内にある「氷河期世代とZ世代の職場での価値観の違い」は多くの企業で見られる課題ですが、LBPの皆様と向き合う中で、特に印象的だったのがパートナーの赤坂さんの「LBPは、こんなに良い仲間が揃っている」というご発言でした。

LBPの皆様は「中小企業の事業再生」という社会にとって欠かすことのできない価値に誇りを持っていらっしゃいます。私自身も中小企業経営者の子として生まれ、父の企業の倒産と自己破産を経験しました。だからこそ、日本の産業と雇用の屋台骨を支えるこの領域の重要性を深く理解しています。

ただ、組織が持続的に価値を提供し続けるためには、「自分たちの事業の社会的価値を信じること」と「仲間を信じること」の両立が不可欠です。前者だけが強すぎると「なぜここまで追求しないのか」という過度なプレッシャーを生み、後者だけでは「この組織は社会にどんな価値を提供しているのか」という虚無感につながりかねません。

LBPは「事業の価値と仲間の可能性をどちらも信じる」という両輪のスタイルを貫いており、それが高い組織効力感—「自分たちならできる」という確信—を生み出していると感じます。さらに、研修で学んだ理論を独自のワークショップに展開するなど、「なんとなく分かった」で終わらせないGRIT(やり抜く力)をお持ちです。

こうした「本質的な価値」を追求する姿勢が、多くのお客様から愛される理由なのだと実感しました。私自身、赤坂様をはじめマネジメントの皆様から多くを学ばせていただき、心から尊敬しております。

「社会的に意義のある事業を、信頼できる仲間と共に成し遂げたい」

そう考える方には、自信を持っておすすめできる職場です。

今回ご担当いただいた株式会社Momentor様に興味がある方は、上記リンクより確認可能です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

興味をもっていただけましたら、ぜひお気軽にお話を聞きにきてください。

/assets/images/5868364/original/af3c807d-e305-445f-8b19-bccebdd2b8f5?1625187061)

/assets/images/5774502/original/f43cff9c-4a6a-45c2-be05-9d7191e2bce6?1658986447)

/assets/images/5774502/original/f43cff9c-4a6a-45c2-be05-9d7191e2bce6?1658986447)