出発点はヤン・ゲール

都農町で起業する直前、2020年2月デンマークで、リスペクトする建築家、ヤン・ゲール事務所を訪ねました。

![]()

彼らの哲学はシンプルで力強い。

「Life Between Buildings」

(建物の間にある人の営み=公共空間での人間活動)」

「都市の良し悪しは、そこでの人々の活動によって決まる」

「都市を歩行者と自転車のためのものにしなければならない」

この考え方に強く感化され、イツノマを立ち上げる際、「PUBLIC LIFE DESIGN」というビジョンを掲げました。

![]()

都農町での最初の挑戦

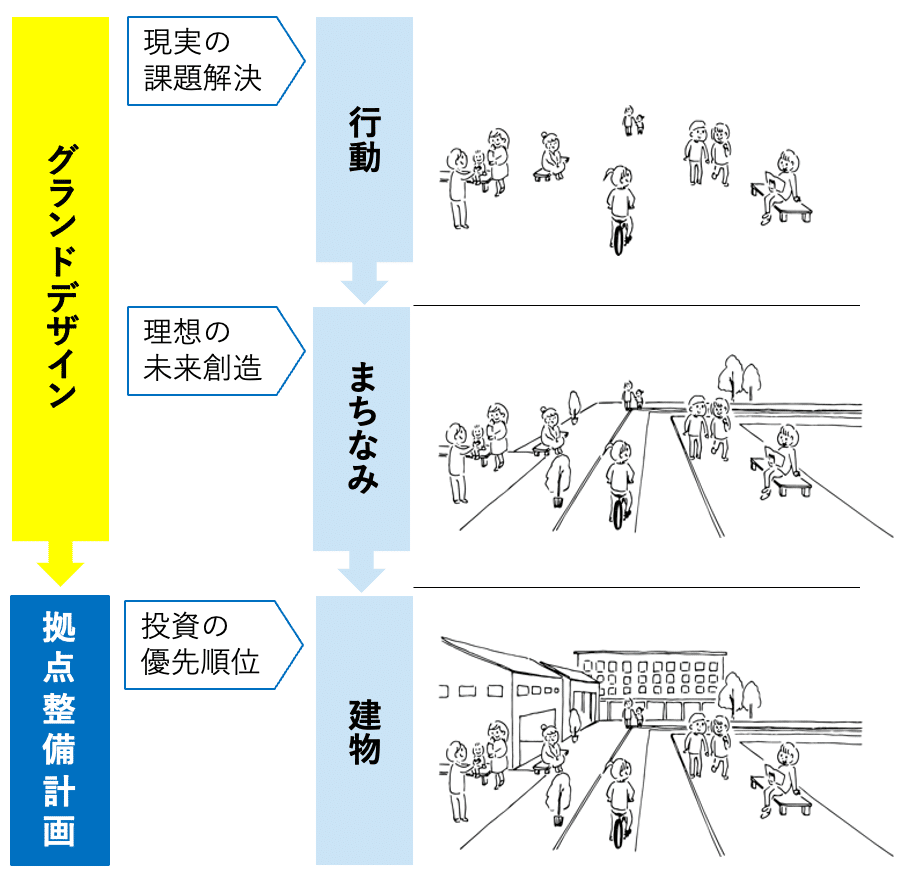

移住した都農町で、最初の仕事が100周年を迎える町のグランドデザイン。

公共をテーマにした仕事で、理想にピッタリの出発点でした。

![]()

グランドデザインの具現化で、もっとも力を入れたかった「こども参画まちづくり」を活動の中心にすえていきました。

都農中学校をメインに、子どもと一緒にまちづくりを考えて、実践していく面白さにのめり込む中で、創業時の「PUBLIC LIFE DESIGN」という言葉は、名刺や企画書のヘッダーにわずかに現れる程度の存在に。

今年になって、再び公共に出会う

けれど、この半年ほどで取り組んできた仕事のひとつひとつを振り返ると、どれも「PUBLIC LIFE DESIGN」という言葉に通じているのではないか、という実感が湧いてきました。

・高鍋駅のにぎわい創出

・日向市の新しい図書館づくり

・青島のエリアビジョンや観光ブランド形成

・あたらしい学校づくり

高鍋駅で高校生と一緒に月に一度のマルシェ「月市」を開いているとき。

ただ売る・買うだけのイベントではなく、公共空間で高校生が店を出し、地域の人が立ち寄り、世代を超えて交流が生まれる。

その場に流れる空気こそが「PUBLIC LIFE」だと思いました。

日向市図書館では、子どもから高齢者までがワークショップで意見を出し合い、未来を自分ごとにする姿。

ハコをつくるだけではなく、「どうやって地域の人が集まり、どう居心地よく過ごせるか」という視点を加えることが図書館の未来を変える

まさに「PUBLIC LIFE」をデザインしている感覚がありました。

さらに、これからはじまる宮崎市の観光ブランド形成、青島のエリアビジョンの仕事では、観光客、地元の人、両方にとって快適な空間にしていくためには、何をすべきか?

訪れる人と住んでる人が、どうすれば交流を楽しめそうか?

「公共の暮らしをデザインする」ことそのものになっていきそうです。

そのどれもが、ヤン・ゲールが語っていた「建物のあいだ」に人の営みを生み出すことに直結していました。

ようやく腹落ちした

公共にこだわるのは、地方だからこそ。

ぼくが生まれ育った東京をはじめとする都市部では、仕事においてもプライベートにおいても、「公共」を感じることって少ない気がします。

クライアントもほとんど民間企業だったし、プライベートでは住民票とか公的書類のときぐらいしか役場に縁はありませんでした。

ただ、都農町に移住して5年。

地方の暮らしの多くは公共が占めています。

学校も、公園も、駅も、図書館も。

さらに、まちづくりをはじめ、仕事においても、町役場が担う役割の多いし、学校は町立、県立がほとんど。

そんな経緯で、公共を充実させること、公共に選択肢をつくることをしていく必要性をじわじわと実感していくようになりました。

「選択肢をカタチにする」デザイン

デザイナーでもない、ぼくにとってのデザインは、見た目や雰囲気を整えること だけではなく、環境を整え、仕組みをつくって、誰でも再現できるように可視化すること。

都農町においては「あたらしい選択肢を社会に実装すること」がデザインなのではないかと思うようになりました。

教育でも、公立学校に新しい学びの道を加えることが、その実践です。

総合学習で「つの未来学」を担当して5年目となりますが、考え方のベースは中学生たちの「選択肢を増やすこと」です。

眠っていた言葉を、もう一度掲げる

駅も図書館もエリアビジョンも、すべて「PUBLIC LIFE DESIGN」。

一度は自分の中から消えていた言葉に、再び血を通わせてくれたのは現場の実感。

あらためて、自分にとってのPUBLIC LIFE DESIGNを言葉にしました。

PUBLIC LIFE DESIGN ─ 公共の暮らしに、選択肢を。

公共=誰もが使う場や制度に、

暮らしの豊かさと、

人生の選択肢をひらくこと

公共空間に過ごし方や関わり方の選択肢を

公立学校に学びやキャリアの選択肢を

かための公共を、やわらかく

誰もが楽しく関われる場にしていきたい

また何年後かに、このnoteを振り返ってみて、日々やってる実務に照らし合わせながら、ビジョンの微調整をはかっていく。

そんな日が来るのを楽しみに。

机上の言葉遊びでつくるビジョンと

日々の実践に裏打ちされたビジョン

との違いを実感できるようになったら、会社としても成長しているってことなんだろうと思います。

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)