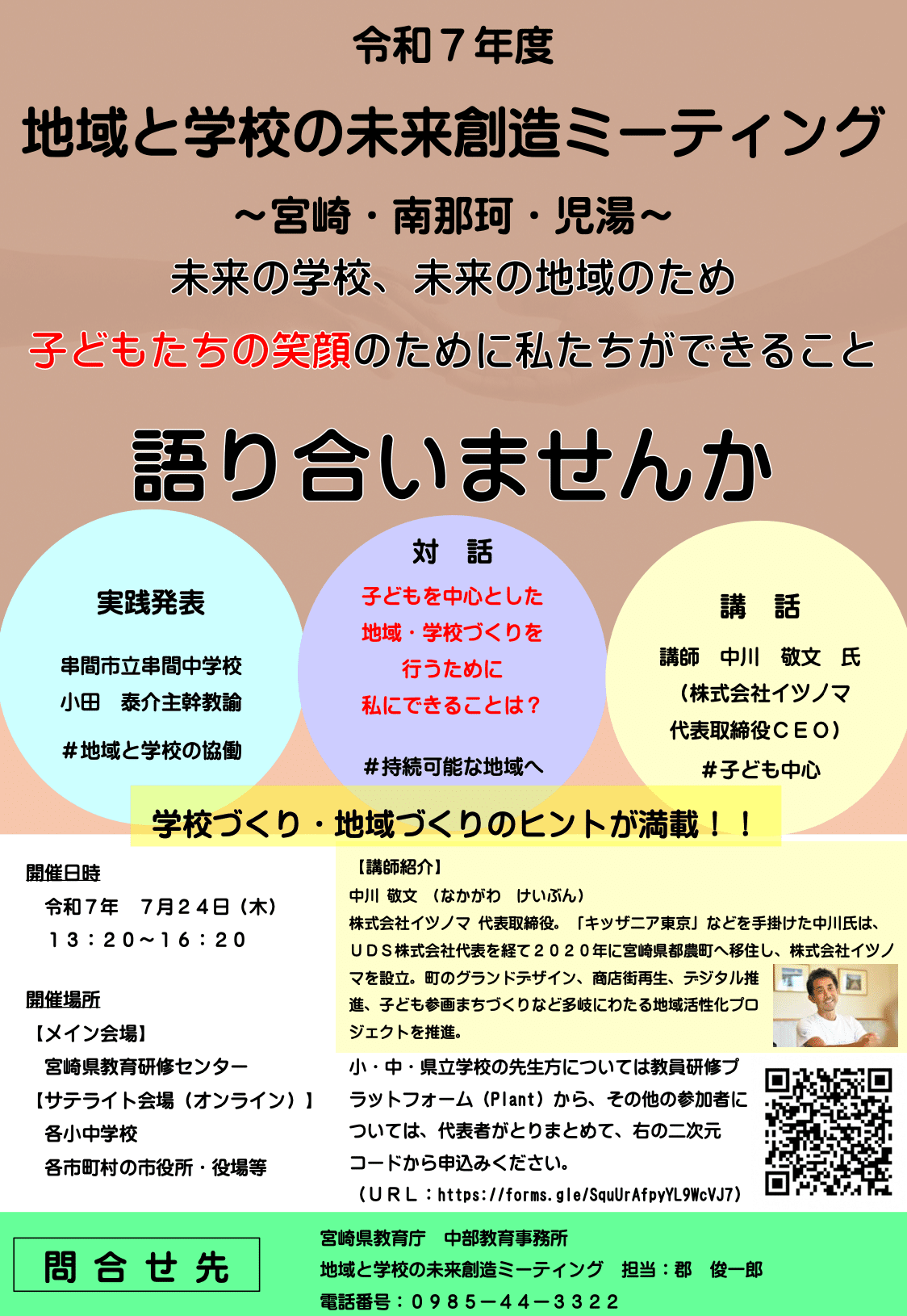

7月24日、宮崎県教育庁(中部事務所)主催の「地域と学校の未来創造ミーティング」にて、県内の教職員の皆様にお話させていただく貴重な機会をいただきました。

![]()

テーマは「子どもが参画する地域づくり・学校づくり」。ぼくらが都農町で5年間取り組んできた、小中高の総合学習と地域クラブでの実践を元に、これからの宮崎に求められる教育について提案させていただきました。

![]()

1.都農町での「まちづくり×教育」実践事例

ぼくらが、都農町・高鍋町で手がけてきた小中高での具体的な取り組みを簡単にご紹介します。これらはすべて、子どもたちが「自分ごと」として地域に関わり、リアルな社会に触れることを目的としています。

①つの未来学(中学校 総合学習)

都農中学校の総合学習で、まちづくりと起業家教育を実践する「つの未来学」。中学生が企画から販売、決算までを担い、リアルな商いを学びます。

②つの学(小学校 総合学習)

都農町立3小学校の総合学習でゼロカーボンをテーマに探究する「つの学」。子どもたちが政策を考え、議会で提言し、町の未来を自分ごと化します。

③まちづくり部(中学生地域クラブ)

中学生の地域クラブ活動。毎週月水木金、ぼくらの本社が中学生の部室で居場所。駄菓子屋経営などを通して、自分たちで稼ぐ力を育みます。

④高鍋NABEGO(高校生地域クラブ)

高鍋高校と高鍋農業高校の高校生がまちづくりチームを結成。駅マルシェの企画運営などを通じ、地域課題解決や社会起業をリアルに体験します。

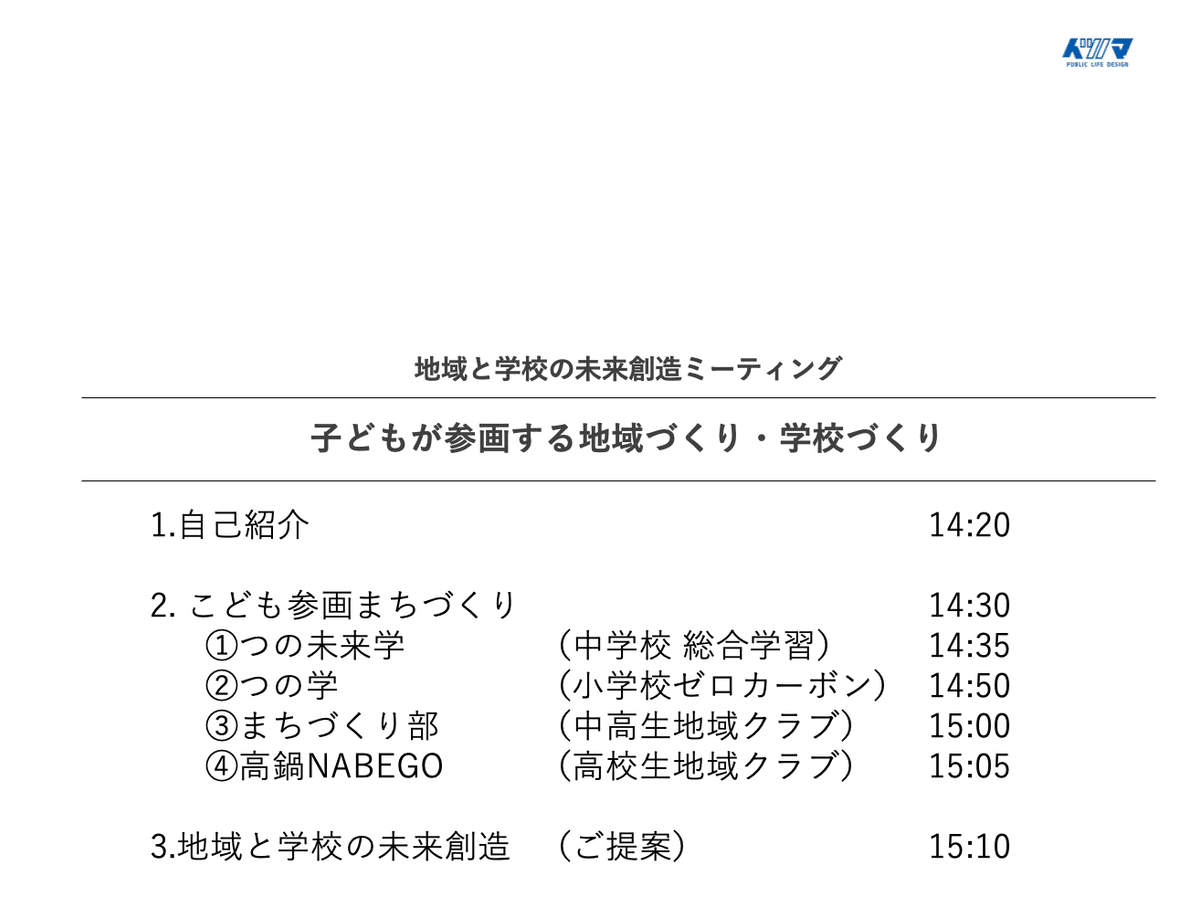

2. 総合学習のイシュー(向きあうべき課題)

![]()

宮崎ならではの未来の教育を考えるなら、世界や日本の課題とあわせて、宮崎特有の課題も明確化して解決策を考えていきたいなと思ってます。

「これからはAIの時代だから」

「人口減少が課題だ」

とか、唐突に出されてもなかなか自分ごとにはなりにくいもの。

少なくても世界共通の課題と、日本の課題はきりわけて、その中で、宮崎独自、さらには町独自の課題を整理することが必要です。

理想の教育や人材像を考える際、現在の課題に向き合った上で突破していった先のストーリーをつくらないと、全国どこでも同じような理想論に終始してしまいがち。

宮崎を客観的にデータで見る限り、

・県民所得46位(同じ仕事しても他県のほうが高い?)

・高校生の就職先少なく県外流出(雇用が少ない?)

・南海トラフ地震30年後80%の確率(防災力は?)

少なくても、これらの課題に向き合っわず若者流出を嘆き、起業家輩出を掲げたところで効果は出にくいものだと思います。

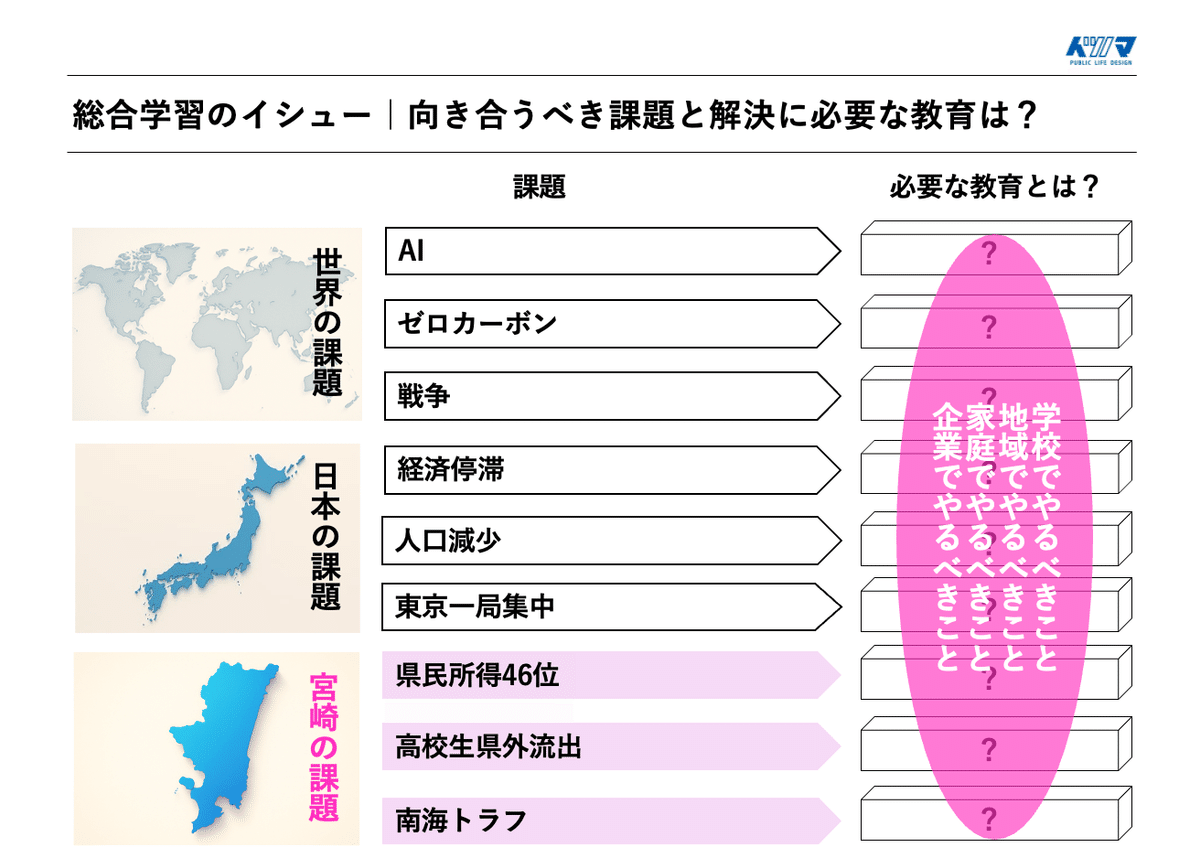

3. フラットイズム

![]()

「正解のない問い」の前では、大人も子どもも、教員も生徒も、実は同じスタートラインに立っています。

誰も確かな答えを持っていないからです。

だからこそ、「全員フラット」な立場で、誰かの

「いいこと思いついちゃった!」

をきっかけに対話を促し、すぐやる!習慣が鍵を握ります。

都農町で、子どもたちの無邪気なアイデアが、大人たちを動かし、プロジェクトを実現させる原動力になる場面を何度も見てきました。

必要なのは「できるかな?」と知ったかぶりして素人判断するのではなく、

「面白いね!どうすればできそうかな?」

と問いかけること。

必要なのはやってみることと、そのチャレンジを応援する風土です。

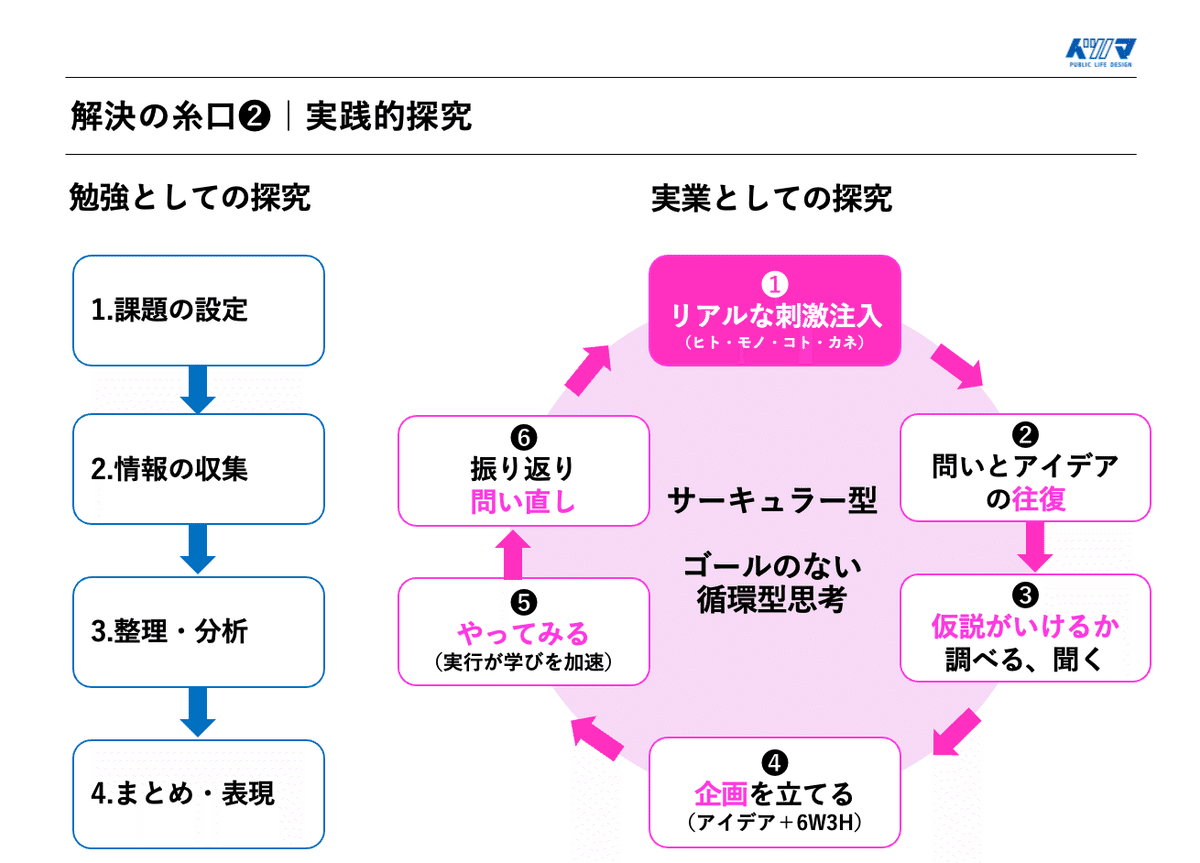

4. 実践的探究

![]()

学校の探究学習は、「課題設定→情報収集→整理・分析→まとめ・表現」という直線的なプロセスをたどりがちです。

学びとしてはよいのですが、地域や社会の課題を前に立ってみると、机上の空論で終わってしまいがち。

ぼく自身、新卒で入ったポーラの新規事業部で直面したのは上司も含めて誰も正解がなく、あるのは問いだけの環境。

以来、36年間、一貫して新規事業・ベンチャー経営をしてきましたが、共通するマインドと思考法は言ってみれば「探究」だったんだと思います。

「10年後の市場ってどうなってんだろう?」

「これから売れるものってなんだろう?」

「どうすれば名もなきぼくらが勝てるんだろう?」

「社員のやる気ってなんだろう?」

「そもそもなんで働いてるんだろう?」

「どうすれば資金ショート回避できるかな?」

そんな「実践的探究」も学校の探究の重ね合わせていくと、こどもたちのリアルな体験に厚みをますことができるのではないでしょうか?

- 勉強と違って、実業では、地域の人やモノ、コト、カネといった「リアルな刺激」が先にきます。

- 悠長に机で考えてる時間はないので、刺激を受けた瞬間から問いとアイデアを高速に行き来させ。

- まず自分なりの仮説をいくつもつくって徹底的に人に聞いたり調べてみる

- 仮説がいけるか企画を立てる(誰が、いつ、どこで、何を、誰と、なぜ、どうやって、どのぐらい、いくら)

- 一番大事なのは小さくてもいいから、まずやってみること

- やりっぱなしにせず、すぐに振り返って、あたらしい問いを立ててみる

このサイクルを回し続けることで、学びは加速し、生きた知恵となっていく実感があrります。

頭で考えてたことが計画通りに進まないこと、予想外の壁にぶつかったことで見えてくる問いこそが、成長のエンジンになっていきます。

5. 二者択一からの解放

![]()

ぼくも含めて、学校で長年、偏差値や正解主義の洗礼を受けたぼくらは、何かをはじめるときに、無意識に「できるかな?」と考えてしまいがち。

ほとんどの答えは「できない」になりませんか?

ぼく自身、会社に入るまでは「できない」想像しかしてませんでした。

でも仕事をはじめて、尊敬できる上司や先輩たちと、一緒に新規事業にチャレンジしているとき、まず変わったのが主語でした。

一人で考えててもほぼ「できない」だったのが、上司や先輩と一緒にやれば当たり前だけど「できる」が増えてくる。

ただし、前述の通り、新規事業だから上司や先輩もやったことなくてわからないから、そうすると、すべて「できない」で終わってしまう。

そんな思考の壁を打ち破る魔法の言葉がIDEOの本に書いてあった

「How Might We?(どうすればできそうか?)」

魔法の問い!

課題を「自分ごと」として引き受けつつも、一人で抱え込まず、仲間との協働によって可能性を探る道を開きます。

ぼくは今でも、日ごろ接する社員や中高生たちにしょっちゅう「どうすればできそう?」と投げかけてると自覚してます。

意識的に使うことで、困難な課題に対しても前向きに、チームで取り組もうという姿勢になってくんじゃないかと、現在進行形で活用してます。

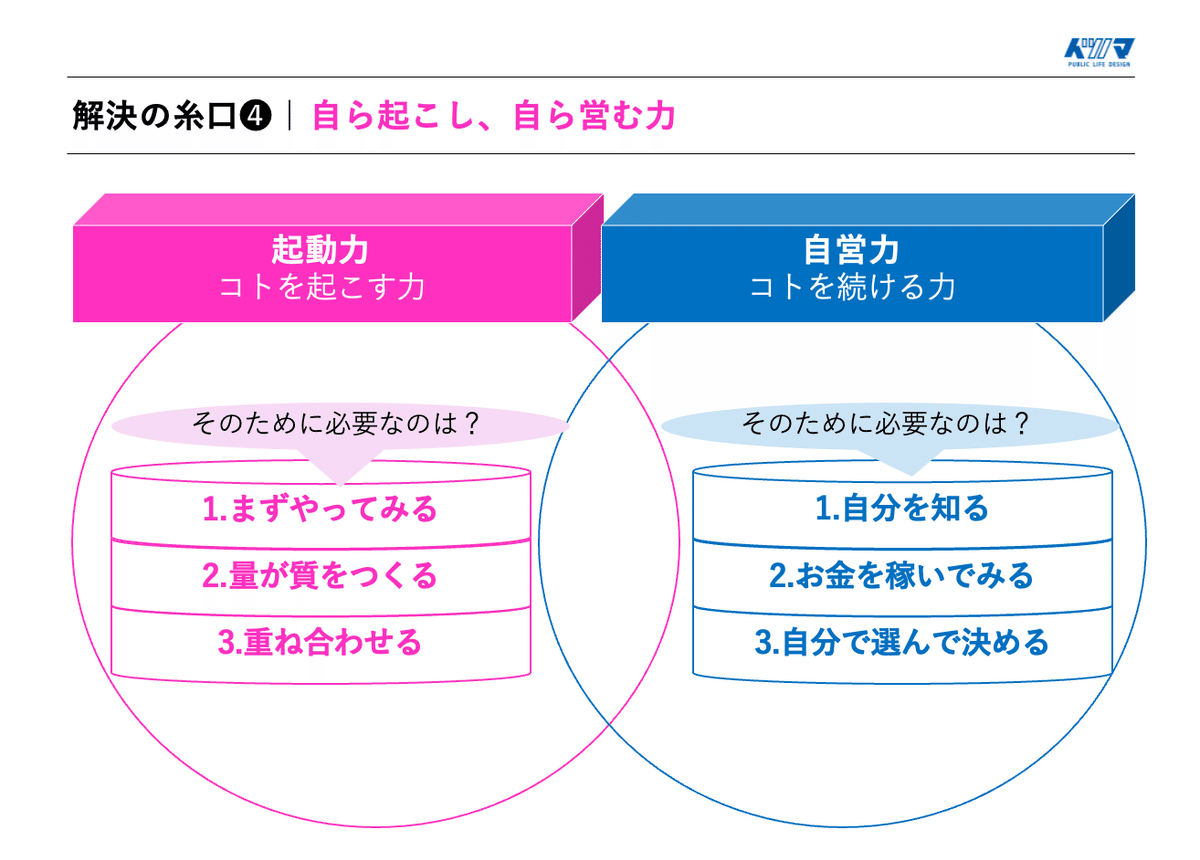

6.自ら起こし、自ら営む力

![]()

これからの社会、特に都農町のような地方の小さな町で求められるのは、国や県の方針や誰かの指示を待つのではなく、自らコトを起こして人や町を動かす「起動力」。

そして、その活動を継続させ、発展させていく「自営力」だと思ってます。

「起動力」は、「まずやってみる」という小さな成功体験や失敗体験を数多く重ね合わせるることで育まれます。「量が質をつくる」のです。

「自営力」は、自分を知り(好き・嫌いや得意・不得意)、②お金を稼いでみて(価値と対価のバランスを学ぶ)、③自分で選んで決める(他責・他者評価軸からの解放)という経験を通して養われます。

総合学習の中に、子どもたちが自分たちで小さな会社やプロジェクトを立ち上げ、企画から運営、決算までを経験する機会を意図的に作る。

単なる職業体験やお店やさんごっこで終わらせないよう、ぼくら大人が本気で向き合い、現金で投資し、売上・利益を追求して、利益処分案までつくることが大切です。

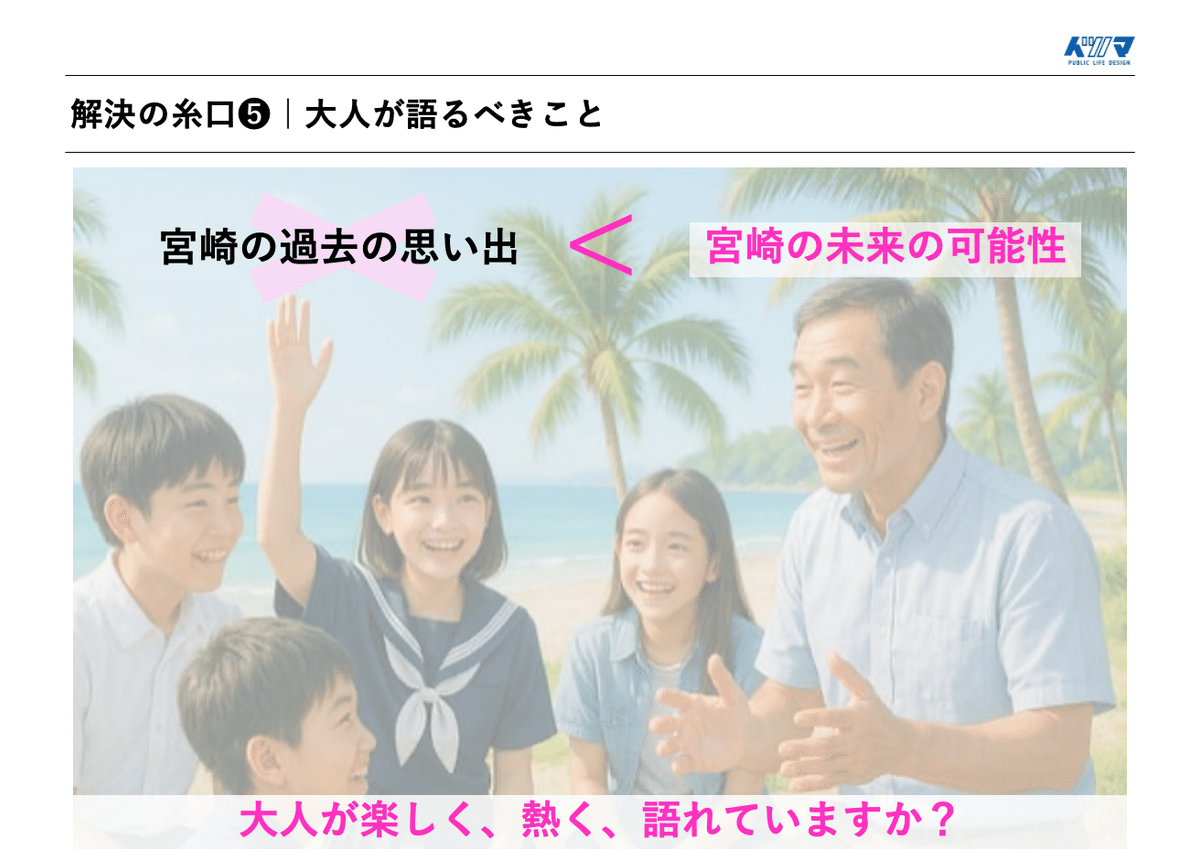

7. 大人が語るべきこと

![]()

最後が一番重要なことかもしれません。

子どもたちの未来への希望や地元愛は、身近な大人たちの姿や言葉に大きな影響を受けます。

「宮崎はいいところだよ!」と言うのはよいことですが、その根拠や理由が「昔は良かった」になってないか?時制に意識を向けたいものです。

子どもたちにとって最高の教育コンテンツは、地域の大人たちが、未来の可能性について、楽しそうに、そして熱く語る姿だと思います。

実現するかどうかじゃない、実現させるんだ!という意欲です。

先生が、保護者が、地域の方々が、宮崎の未来にワクワクし、挑戦する姿を見せること。その情熱こそが、子どもたちの心に「このまちで生きてみたい」「自分も何かやってみたい」という希望の種を植え付けるんだと思います。

大人自身が、未来を語る最高の語り部になること。

子どもが参画する地域づくり・学校づくりの原点なのだと信じています。

「フラットな関係性」の中で、「実践的な探究」を通じて、子どもたちが「私たちならどうする?」と問いながら、「自らコトを起こし、営む力」を身につけていく。そして、その挑戦を「未来を熱く語る大人たち」が全力で応援する。

このような学びの生態系を、宮崎県でつくっていきたいな!と心より楽しみにしています。

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)

/assets/images/5066252/original/2ca98bf7-a164-4bcc-b14a-a1c9c5ec0030?1590160450)