今回は、船井総合研究所(以下、船井総研)、デロイト トーマツ コンサルティング(以下、デロイト)とコンサルティング会社2社を経てunnameにジョインした中本と、「コンサルティング」「マーケティング」の分野でキャリアを築いていく上での考え方や、ロールモデルについてお話していきます。

コンサルティング業界でキャリアを積む中で、

担当した業界以外でこれまでの経験は通用するのか?

特定のテーマだけではなく、上流(戦略)から携わる機会がほしい

体力的にも、どのぐらいこの働き方を続けられるかわからない...

といった不安を感じるコンサルタントの方も多いのではないでしょうか。

給与水準が高いコンサルティング業界からの異業界転職は、同条件を求める転職であっても年齢とともにハードルが高まる傾向にあります。身動きが取りづらくなる前に、どうキャリアを考えていくべきなのか。中本に自身の経験を振り返りながら、キャリアの岐路で考えるべきこと、そして外に飛び出したいま実感していることについて聞きました。

中本裕之

取締役 / コンサルティング事業部 部長

新卒で株式会社船井総合研究所に入社し、全国の中小・中堅企業を中心に経営戦略・事業戦略・マーケティング領域のコンサルティングを担当。その後デロイト トーマツ コンサルティング合同会社に入社。大企業の新規事業開発、地方創生プロジェクト、CRM構築プロジェクト、価格戦略などマーケティング領域のプロジェクトに従事。2022年5月に株式会社unnameに参画。コンサルティング事業の責任者を務めた後、2025年4月より取締役に就任。

飛び込んでわかった、コンサルティング業界の階層構造

ーーこれまで中小・中堅企業向けと大手企業向けのコンサルティング会社を2社経験されていますが、当初はどんな思いでコンサル業界に飛び込んだんですか?

元々は、飲料メーカーのマーケティング職に就きたいと思っていました。大学生の頃に参加していたKINGというサークルがビジネス(特にマーケティング)をテーマに扱っていて、当時から実際にマーケティング領域で活躍されている方々にお会いする機会が多くありました。また野村総合研究所(NRI)やアクセンチュアのコンサルタントの方からマーケティングに関する知識の共有や、実際にフィードバックを受ける経験をさせていただきました。

そんな中、幸運にも「あ、マーケティングって面白いな」と惹かれる出来事があったのです。ドンピシャでマーケティングの仕事就きたい気持ちはありましたが、学内の説明会に参加した時に「マーケティング職に就けるのは4~5%ぐらいの狭き門だ」と、とある大手メーカーの方が説明しているのを聞いて、キャリアを歩む上では不確実すぎるなと感じたんです。

そこで、外部から企業のマーケティングに携わる選択肢の一つとして、コンサルティング業界に思い至ったのがきっかけです。選考のスタートがかなり早く、応募した中で船井総研から内定をもらうことができたので、結局メーカーは受けずに入社を決めました。

―― 入社後はどのような業務・プロジェクトを経験しましたか?

コンサルティング業界では一般的に、特定の業界やテーマ、ソリューションの担当になります。私はその中でも広告会社を担当するチームに希望して所属できたことが幸運でした。クライアントである広告会社や印刷会社が対峙する広告主(事業会社)の課題に一緒に頭を悩ませ、広告主と一緒に提案書を書いて、キャンペーンのためのチラシを作って、と期待していたマーケティング支援に近い業務が経験できました。

対象とする業態はBtoCも多く、自らが考えたマーケティング施策やプロモーションの結果や効果が直接感じられる距離にいたため、失敗も含めて実践的な学びを多く得る事が出来ました。業界業種も自動車・不動産・メーカー・EC・アパレルなど、ここでは挙げきれない程多くを対象としており、当時の経験は今でも貴重な記憶として私の中に残っています。

その中で得たスキルや考え方は、マーケティングの基礎となるものでした。

3Cや4Pを中心としたマーケティングのフレームワーク、数値計画の作り方、実際のプロモーションを考えるプロセスやPDCAの回し方、数億の予算を預かってプロジェクトを推進していくマネジメント業務やパートナーディレクションのやり方、そしてなにより、物事を動かしていく推進力や、結果を求めるマインド、主体性や当事者意識、社会人の基礎スキルやマインドが身についた感触がありました。

ただ、当時ご支援していた企業は広告会社・印刷会社が中心で、年商1億弱から50億円程度の規模感の企業に対してコンサルティングを行っていました。中小・中堅企業の経営者と近い距離で1つ1つの会社の経営や事業に向き合いながら、その先のクライアントのプロモーションを考える経験は貴重である一方で、次第に大企業向けのコンサルティングの世界も経験しておきたい気持ちも膨らんでいきました。

ーーそれが初めての転職のきっかけになった形ですか?

中小・中堅企業の経営やマーケティングと、数千億規模を超える企業での経営やマーケティングは全然別ものであるのでは?という単純な興味と、もう1回コンサルタントとしての基礎力や経験の幅を広げたいと考えるタイミングでもありました。

ほかにも様々な要因もありますが、最終的にはより大きな企業に向けたマーケティング関連のプロジェクトを経験したい、というモチベーションからデロイトに転職することを決めました。

入社したのは当時カスタマー&マーケティングという部署で、(基本的には)運良く自分がイメージしていたプロジェクトへのアサインが続きました。

大手教育関連企業のグローバル戦略の検討、大手小売メーカーの新規事業開発、地方創生、半導体メーカーのCRM構築、医療機器メーカーの価格戦略などを中心に、パートナーやディレクターの方と実際にプロジェクトを提案する活動にも参画して、特定のパートではありますが幸運にも提案書作成も数本経験することができました。

ーーデロイト時代はどんなスキルが向上しましたか?

デロイト時代には、思考力の基礎を再度叩き込まれた気がします。

言葉では知っていたロジカルシンキングも、実際に使いこなすとなると話は全く別でしたし、ドキュメンテーションスキルに関しても、船井総研時代に企画書を相当数書いていた自信があったのである程度は通用するかな?と思っていましたが、最初はフィードバックや修正の嵐でした。

細かいスキルに関しては後述するので少々割愛しますが、船井総研時代の経験とはやはり全く別モノとなりました。特に規模の大きな組織を相手に推進するには「社内にどんな力学が働いているのか」「理解を得るためにはどこから動かす必要があるのか」など、正論では通じない組織の力学など生々しい部分まで経験を通じて理解することができたのは大きな資産となっています。

一方で、マーケティングど真ん中の業務からは少しずつ遠のいている感触もありました。

「マーケティング」をテーマとしたプロジェクトには参加できていたものの、クライアント企業内部の業務改善・プロセス改善、内部の検討の比重が当たり前ですが多くなり、考えた戦略が実行に移される部分や現場での反応、実際のマーケットからの反応が見えにくくなっていたというもの正直なところです。

ーーその理由を教えてください。

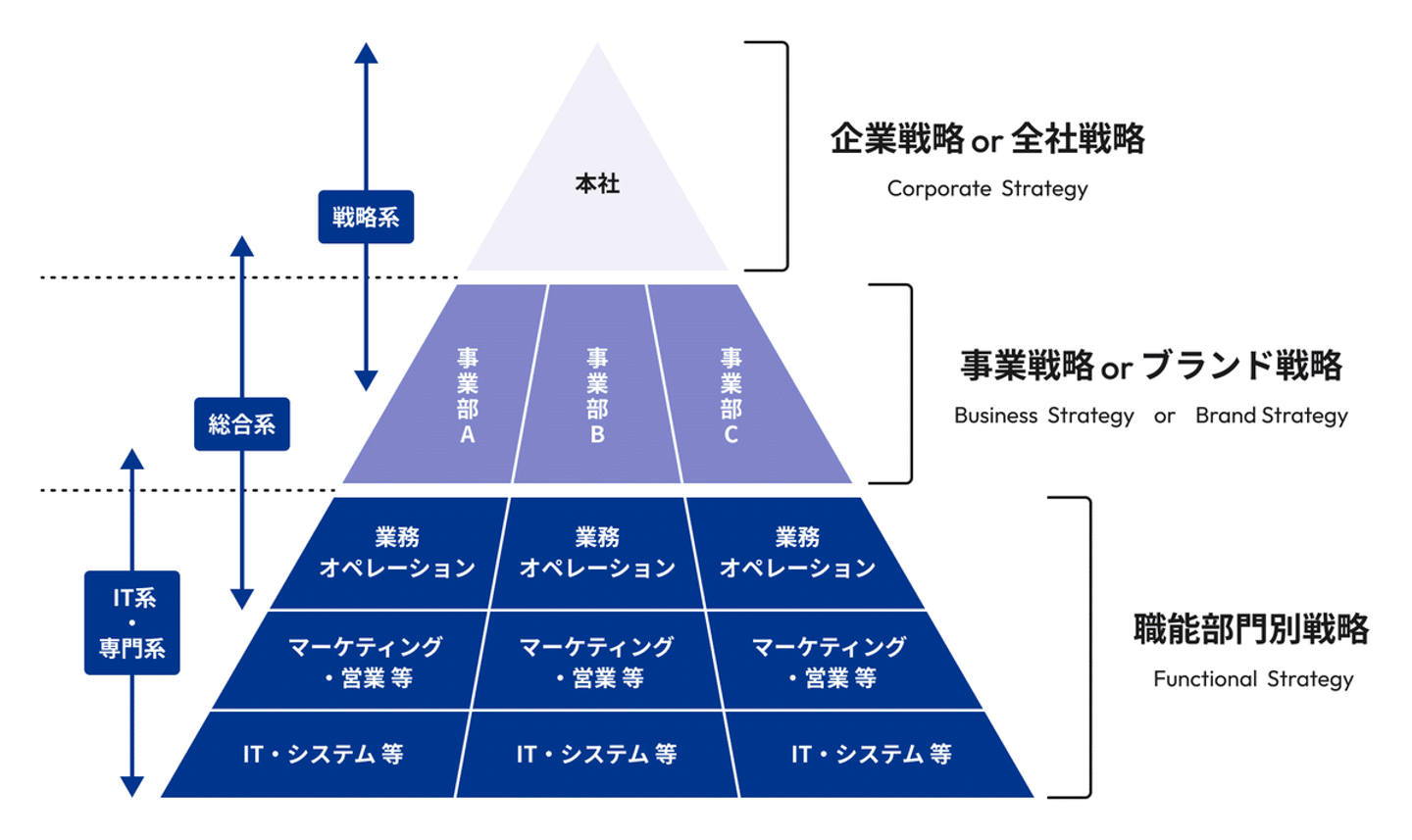

結局、コンサルティング業界にもレイヤーが存在し、経営戦略や事業戦略を立案・検討する企業があり、その後どう実現するかの運用や実行段階のオペレーションを設計する企業があり、実際のオペレーション実現のための各機能(マーケティング、人材、システム 等)を設計する企業などがあります。

会社レベル(上流)とプロジェクトレベル(下流)を同時に経験することが、構造的に難しい

そして基本的にプロジェクトベースにはよりますが、大枠として各ファームごとでどの部分が多いか?にも傾向があるということも感じました。よく「戦略から実行までをワンストップで」という、全コンサルティング会社が標語の用に打ち出している文言がありますが、会社単位で見た時と、個人のキャリアとして見た時には”必ずしも全てをワンストップで関与できるわけではない”という点は注意が必要かと思います。

実力以上の給与上昇がキャリアの足かせになる

――「スキル」について言及がありましたが、 一般的にハイクラスとされるコンサルティング業界の人材は、どんなところに課題を感じるものなんですか?

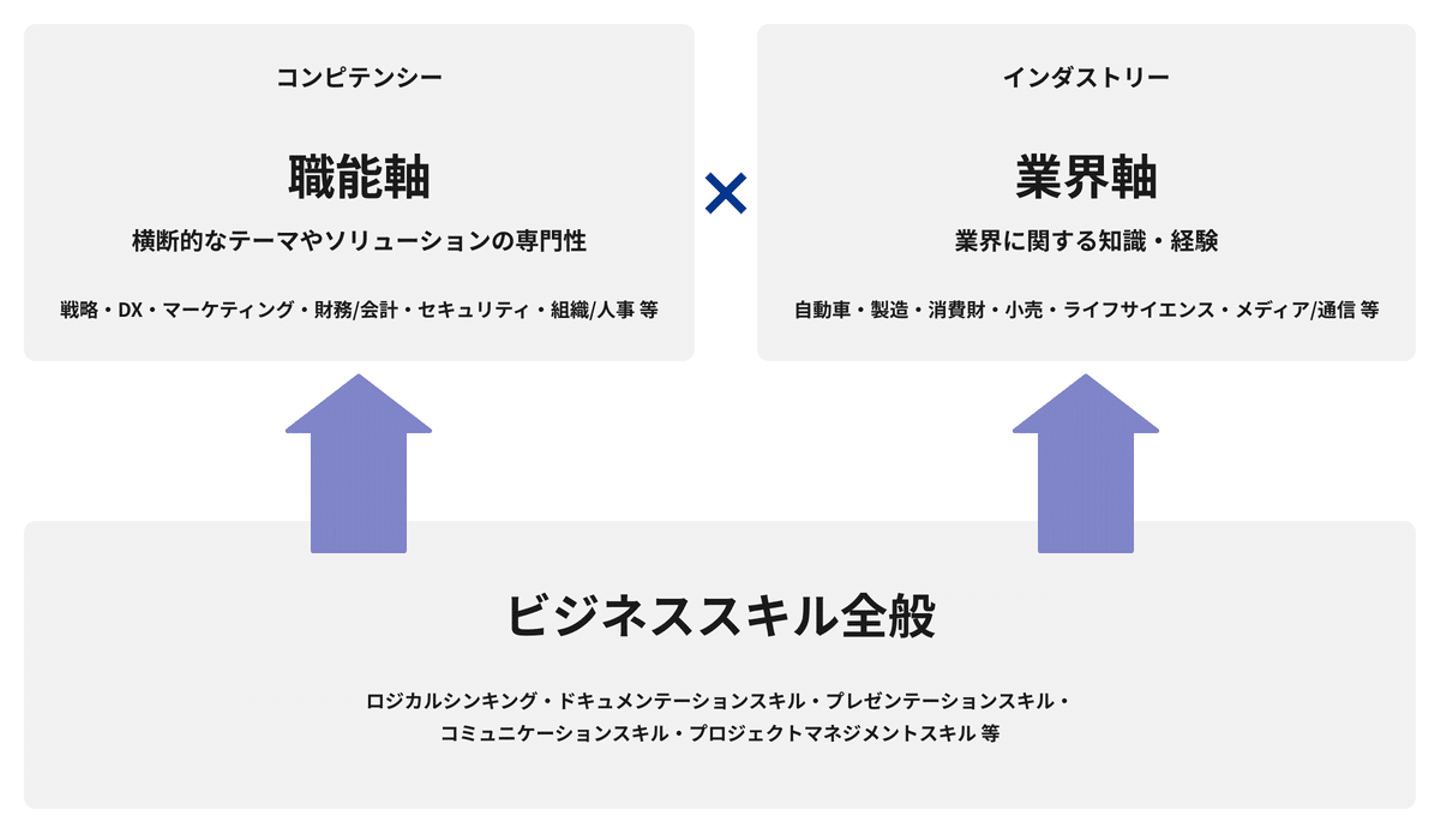

まず、ここではスキルを3つに分けて考えたいと思います。

ビジネススキル全般を学ぶ選択肢として、コンサル業界は大正解

1つ目は土台となる「ビジネススキル全般」で、ロジカルシンキングや資料作成、プレゼンテーションといったものです。これはどんな業界や職種でも通用する基礎的なスキルであり、コンサルティング業界で身につく大きな強みだと感じました。次に、マーケティングや人材、財務、システム構築などの「職種・職能」、そして特定の「業種・業界」への深い知識を伴う専門性の3つです。

特に大手のコンサルティング業界でキャリア的に得られにくいものとして、「職種・職能」と「業種・業界」を横断的に経験をしていく部分です。

コンサルタントのキャリアは、配属されるプロジェクトによって「この業界担当」や「このケイパビリティ」といった具合に、良くも悪くも自分はどの領域で活躍していくのか?というタグを決めることが一般的です。決まった業界やケイパビリティやスキルを得ることは出来るかと思いますが、若手の内は特にそれ以外の領域についてはなかなか経験する機会が得られない、というのも実態かと思います。これ自体はむしろ中長期的なキャリアに関しては正解だとも思いますし、職位が上がるにつれてどのような業界やテーマでも扱える人が多い印象だったので、あくまでも「若手の時は」ということを補足しておきます。

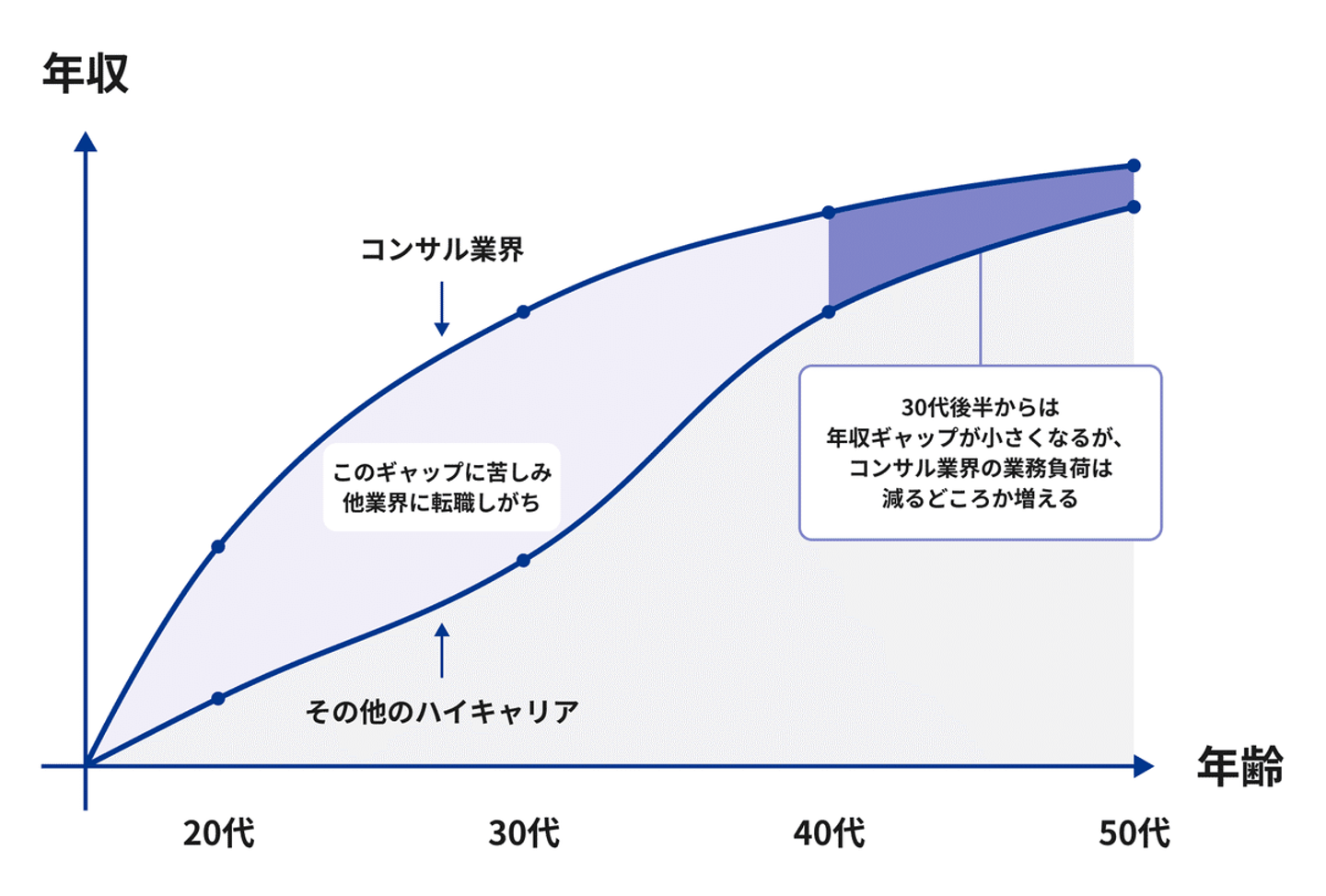

一方で、若いうちから責任ある仕事を任され、それに伴って給与もスキルも比較的早く上がっていく傾向にあります。これ自体は素晴らしいことなのですが、同時にキャリア的な難しさも生じさせます。特に、キャリアの初期からコンサルティング業界に身を置く場合、他業界と比較しても年齢の割に給与水準が高くなりがちです。そして給与水準に比例して生活水準も上がってしまうのです。

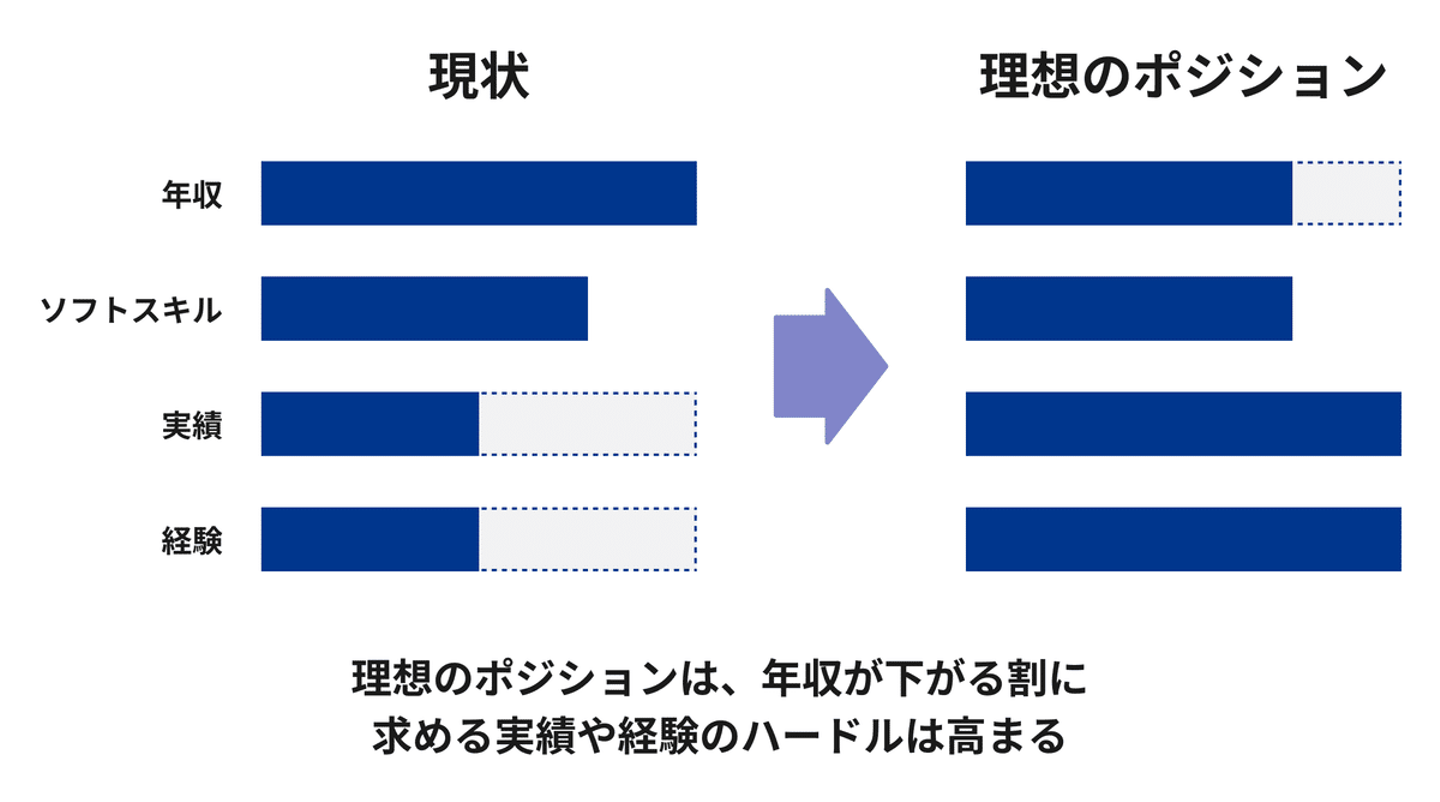

そうなると、いざコンサル業界以外の別のキャリアを考えようと思ったときに、希望する業界や業種の給与水準が合わないという現象や、意外と専門的な経験を求められる上で、市場価値と現職での評価のギャップに直面することがもあります。

コンサル業界は経験と実績を手に入れる前に年収が大幅に上がる

一方で転職市場では、経験や実績もスキルと同様に重要視される

ーー実際に転職などを経験する中で、難しさを感じる場面はありましたか?

1社目(コンサル)から2社目(コンサル)への転職は比較的スムーズで、「同業界で同様の経験」を持っていたことと、27歳という年齢的な面で比較的スムーズに転職活動も進み、待遇も「前職の160%程度UP」を実現することができました。

ただ、2社目(コンサル)から3社目(他業種)への転職が全く違う難しさを感じました。

ちょうど当時29歳か30歳くらいの頃に、もともと目指していたマーケティング職種への一度転職を考えてエージェントに相談してみたのですが、その時エージェントに言われたのは、

対象となる求人がそもそも少ないうえに、そのポジションは事業会社などで多くの経験を積んできたマーケターと競合になる。一方でスタートアップやベンチャーでのマーケティング職はあるが、給与を大幅に落とす必要がある

ということでした。つまり、図解すると下記のようなイメージです。

コンサル業界はスキルが市場価値になりやすいが、マーケティング職では経験や実績も同様に求められる

その話を受けてこのまま順当にキャリアを積んでも、自分が本当に望むポジション、例えば事業会社でのマーケティング職など、マーケティング領域の中心に関わるような仕事に就くのは難しいのかもしれない、と強く感じました。

もちろん、引き続きコンサル業界でコンサルタントとして上を目指す道もありますが、そのキャリアもまた狭き門です。加えて、30歳前後で体力的な面でキャリアに不安を感じることが往々にしてあります。ひと回り歳が離れた上司が朝イチから遅くまでミーティング続きのスケジュールをこなしているのを見て、「いつまでこれを続けていけるのか」と一度冷静にキャリアを考えることもたまにありました。。

ライフステージが進んで家庭を持つなどすると、個人の決断だけでキャリアを考えるのが難しくなる場面も増えてきます。なので、給与が上がりきっていない、20代後半までに「一度外に出てみる」というのは賢い選択なのかもしれません。

最近はアルムナイ採用(退職者再雇用)も活発ですし、一度外の世界を経験した人材を評価する企業も増えています。そういった意味でも年収が上がりきって外に出づらくなる前に一度キャリアを見つめ直すのはひとつの選択肢としては得策でしょうし、20代後半は行動を起こすのに適したタイミングに思えます。

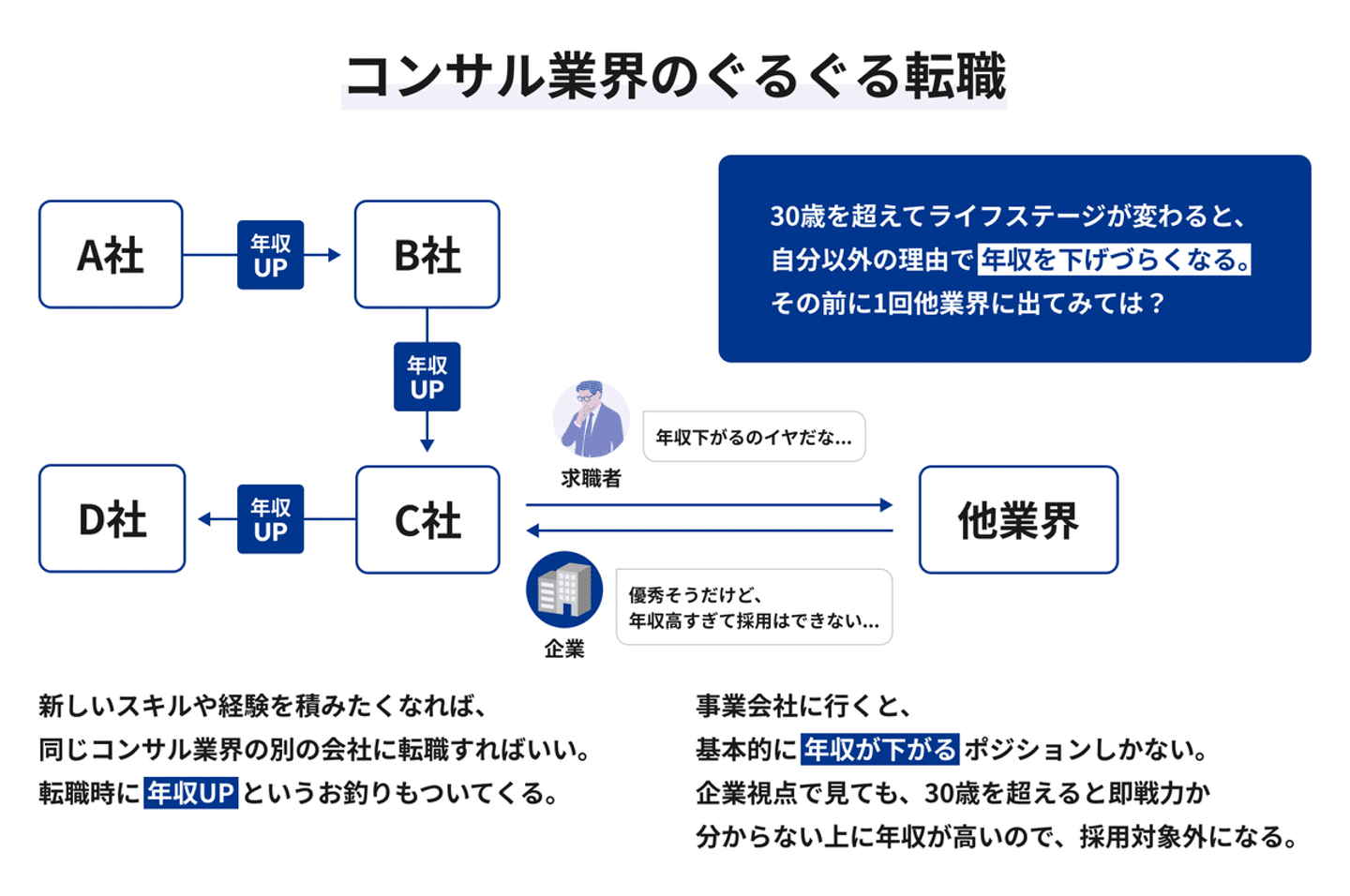

コンサル業界内の「ぐるぐる転職」

--実際のところコンサル業界の人がキャリアに迷った場合、どんな選択を取ることが多いものですか?

まずは、コンサル業界内で転職するケースが5割ぐらいある印象です。階層構造の中で上の会社を目指したり、よりよい待遇を求めたり、理由はさまざまですが、その後もぐるぐると業界内で転職を繰り返している人が多いのではないでしょうか。

次に、事業会社に転職するケースも一定数みられます。その場合、一時的に給与が下がることもあるので、先ほどお話しした給与水準や家庭の状況から、歳を重ねるほど難しくなるように感じます。

最後に独立するパターンです。独立といっても企業するわけではなく、個人会社でコンサルティングを続けていく形がほとんどです。こちらはあまり早くに動いてしまうと、結局単独で案件を持つことが難しく、下請けのような形で案件に関わることが多いイメージです。一つの案件で月の単価が200万円を超えることもあり、一時的には年収も増えてよい面もあるようですが、よりスキルや経験のあるフリーランスとも競争になって結局案件が続かずジリ貧に…、ということもよく耳にします。

そういう意味でも、違う業界に興味があったり、コンサルティングやマーケティングに、現状とは違う関わり方をしたいという思いを持つ場合は、早めに一度外に出てみることは悪くない選択だと思うんです。

年収がかなり上がったC社のタイミングで他業界に転職しようとしても、転職しない理由が多すぎてまたコンサル業界で転職をぐるぐる繰り返してしまう

「コンサルティング」と「マーケティング」の両取りへの挑戦

―― 3社目となるunnameでの仕事を通じての実感はいかがですか?

船井総研からデロイトへ動いてみて、私が本当にやりたかった「マーケティングのど真ん中」から少し離れてしまった感覚がありました。船井総研では中小企業向けのマーケティング支援ができ、実践的ではありましたが、大企業のダイナミックなプロジェクトに触れる機会は限られていました。一方でデロイトに移り、規模の大きさを体感できたものの、業務改革や社内プロセスの改善といった内部寄りの仕事が多い結果となりました。

「それぞれの経験を掛け合わせたような企業支援ができないものか」と考えていた時に、代表の宮脇にタイミングよく誘ってもらいunnameにジョインしました。

三軒茶屋の焼肉屋で肉を焼きながら、MacBookを開いて3ページにも渡るドキュメントで宮脇から熱く勧誘を受けたことを、今でも昨日のことのように覚えています。

その中で再確認した3つの要素が、unnameへの参画を決意させました。

①“熱意”を持てるか

②信頼できる“仲間“がいるか

③“マーケティング“のど真ん中を歩けるか

この3つは、「簡単に揃うようで揃わない」ということを強く感じていたため、当時の私が最も欲しかったモノなのかもしれません。

今は「マーケティング」×「コンサルティング」を標榜する総合マーケティングカンパニーとして、新しい支援の型から作ったり、顧客に提供しています。市場分析から戦略の立案もサポートしますし、より組織内部に入り込んで、実行体制の構築支援などにも取り組んでいます。

プロジェクトが立ち上がるタイミングから参画できているので、クライアントと一緒になって市場と組織内部の状況を整理して、市場に向けた戦略の策定と実行に向けた内部体制の構築を一気通貫でできている実感があります。意外に思われるかもしれませんが、年収面もしっかり増しているので、業務に対する満足度や働き方の変化を考えると、総合的にプラスのほうがかなり大きかったです。

―― その中で、新しく芽生えた課題や今後やっていきたいことはありますか?

unnameで働く中で見えてきた課題もいくつかあります。一つは、私たちが目指している「コンサルティングとマーケティングの掛け合わせ」という立ち位置を伝えていくことの難しさです。こういう機会に半分ふざけて、「会社四季報の業界地図に”マーケティング支援会社”という区分がないからわかりにくいんだ」と話すのですが、いま「マーケティング」と「コンサルティング」はそれぞれ独立して業界が存在するイメージで、掛け合わせたスタイルを確立して第一想起を取れている会社がないということだと考えています。

ここ数年、コンサルティング会社がクリエイティブエージェンシーを傘下に加えたり、広告会社と提携したり、という動きを耳にする機会も増えました。その中でも完全にスタイルが確立されていないということは、とても険しい道のりで目指すのは容易ではないのだと痛感しています。

でもこれはチャンスでもあって、一つのプロジェクトに対して上流から下流までテーマやソリューションに偏りなく担当できるコンサルタントは希少ですし、そのうえ幅広い業種に対する経験を積むことができれば、事業会社に行ってもコンサル業界に戻っても相当稀有な存在になれると確信しています。自分自身も日々この領域でスキルが磨かれている実感があるので、「スキルに自信が持てず、もっとプロジェクトの最初(戦略立案)から最後(市場投入)まで一貫して携わっていきたい」と憤っていた当時の自分はいい選択をしてくれたと思います。

会社としてのこれからについては、やっぱり「マーケティング」×「コンサルティング」で第一想起を取れるような働きをしていきたいです。いまunnameは7期目を迎えて、体制を整えながらアクセルを強く踏んでいくフェーズにあり、本格的にマーケティング支援のリーディングカンパニーの立ち位置を狙っていきたいと考えています。

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)