今回は、新卒をサイバーエージェントのWeb広告代理事業からキャリアをスタートさせ、その後スタートアップの事業会社2社でマーケティングを経験し、unnameを創業した宮脇と「Web広告代理店からマーケティングのキャリアを広げていく」1つのロールモデルについてお話していきます。

Web広告代理店で働く中で、

今自分がやっていることはマーケティングと言えるのか?

2~3年やってみて、スキルの頭打ち感がある

事業会社のマーケターに漠然と憧れがある

といった思いを抱える方も多いのではないでしょうか。

一言で「マーケティング」と言っても、領域やスキルが幅広い中で、まだ身軽で体力もある20代でどんなキャリアを積んでおくべきか、今回は宮脇に自身の経験を振り返りながら、キャリアの岐路で考えるべきこと、知っておくべきことについて聞きました。

宮脇啓輔

創業者 / 代表取締役

1991年3月生まれ滋賀出身、立教大学卒。2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間Web広告運用に従事。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ペイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。日経COMEMOキーオピニオンリーダー | note創作大賞2024入選

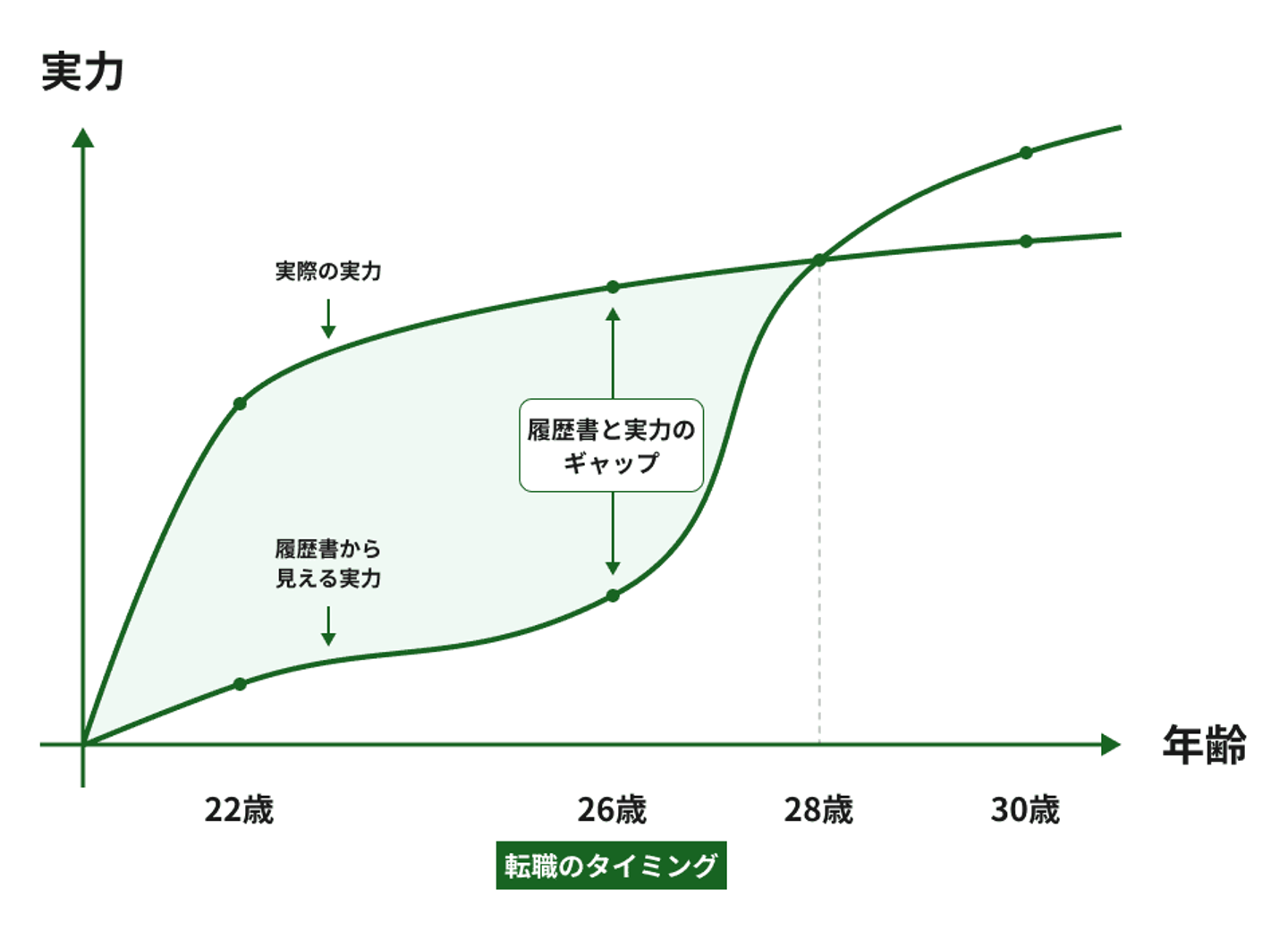

履歴書と実力のギャップに苦しむ5年間

私が新卒でWeb広告代理店を選んだのは、「マーケターとしてキャリアを積みたい」という理由ではありません。むしろ「急成長しているベンチャーで働きたい」という気持ちが強く、2014年当時の有名ベンチャー企業に「Web広告代理事業をやっている会社が多かった」という感じになります。「成長産業で働きたい」「若手が活躍できる会社」みたいに、熱量が高く、成長角度が大きそうな環境を選んだというのが大きな理由です。

入社1年目は、とにかく必死でした。 「タグ」「パラメータ」「Cookie」…意味不明な専門用語とインターネットの仕組みを夢中で覚える毎日。「スキルを身につけたい」「マーケターとしてのキャリアを積みたい」という意思はなく、仕事についていくため、周りの足を引っ張らないために、「一刻も早く成長しないと」という焦燥感に駆り立てられていました。

アドテク領域は目に見えない領域なので、仕組みや概念を理解するのが大変でした。ただ、数字を見るのは得意だったので、データから仮説を立てて改善していくプロセスは、自分に向いていると感じていました。フィードバックから改善までのスピード感も魅力で、おかしいと思ったことはすぐに改善策を打てる環境だったので、そんな仕事が楽しかった部分もあります。

しかし2年目になる頃には、日々の運用業務に「飽き」を感じるようになっていたんです。

仕事の勝ちパターンが見えてきて、ハックできてしまった。スキルが伸びている感覚がないまま、ただ業務量だけが増えていく日々。スキルではなく売上を最大化するために、ひたすら業務量を増やしてキャパ勝負の環境。20代の体力だからこそ戦えてはいました。会社自体は好きだったし、マネジメントや組織論など学ぶことも多かったので、「チームのために貢献したい」という思いで2年半働き続けました。

でも、30歳を過ぎた先輩が休日も働いている姿を見て、「何年同じ働き方を続けるんだろうか…」という不安が強くなっていきました。転職を決意したのは、大晦日に実家で休んでいた時です。顔面蒼白になりながら、実家で緊急対応をしている時に、これはもう転職しようと決めました。

でも、そこで僕は厳しい現実に直面します。

「サイバーエージェントで3年デジタルマーケティングに携わっていました」という肩書きは強い。書類選考は面白いように通るんです。でも、面接で「マーケティング領域でできることを教えてください」と聞かれると、「デジタルマーケティング施策の一施策を担っていただけ」という回答になってしまう。「クライアントの広告出稿を伸ばしました」「CPAを大幅改善していました」としか言えない自分に愕然としました。

肩書きは「マーケター」なのに、実際は施策担当者だった。世間との認識のギャップも大きく、実力以上に履歴書の価値が高騰している。その事実に気づかされた瞬間でした。

有名企業出身だと、実際の実力以上に履歴書の価値が高まってしまう

個人的に3社目のペイミーでBtoBマーケティングの責任者を務めるまでは、このギャップをずっと感じており、世間からの見え方に実力が伴っていない感覚がずっとありました。このギャップをポジティブに捉えると錯覚資産と呼ぶこともでき、この錯覚資産があると実力以上の機会を手にすることも可能なのです。ギャップに苦しみながらも、錯覚資産で得たチャンスにくらいつき成長できたという最初の5年間でした。

知っておきたい若手悩みあるある3選

当時感じていたことに加え、今振り返ったからこそ言語化できたWeb広告代理店ならではの構造的な問題と若手が悩みやすいポイントについて3つお話します。

あるある①:マーケティングではなく、広告施策屋

「CPAを改善したのに、売上に繋がらないからその施策はやめよう」 クライアントからそう言われることもありました。良かれと思ってCPAを改善したのに、それが事業全体で見ると意味がなかった。あの時の「何のために頑張ったんだろう…」という、やるせない気持ちは今でも忘れられません。

自分の仕事が、誰の、どんな課題を解決しているのか。その手触り感がないまま、ただ目の前の数字を追い続けることに、虚しさを感じてしまうのは当然のことかもしれません。結局上流から見れないと、作業者にも成り下がったりしてしまうのです。

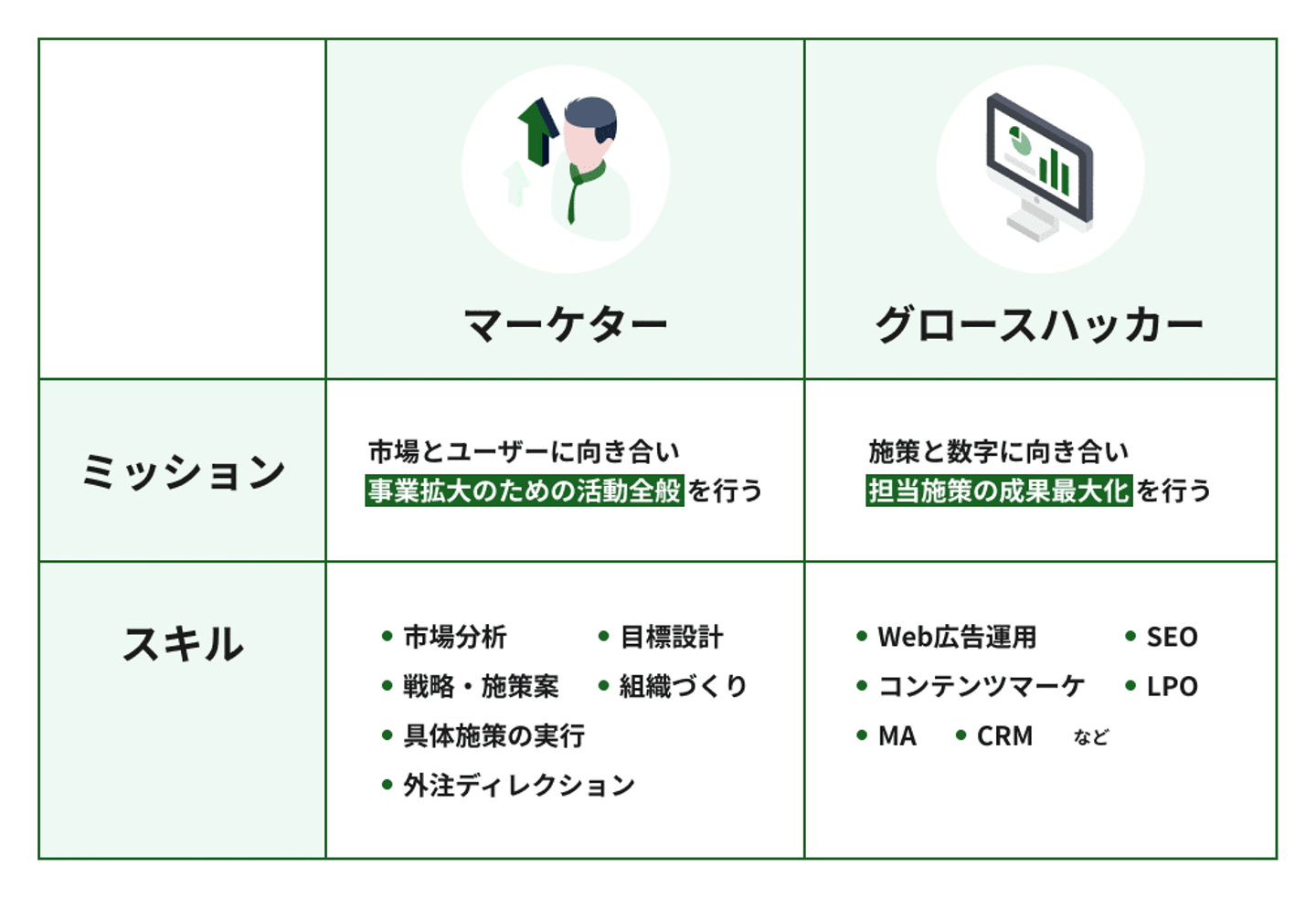

あるある②:「マーケター」ではなく「グロースハッカー」

僕たちがやっていたのは、マーケティングではなく「グロースハック」だったんだと、今は思います。市場やユーザーを想像し、どんな訴求が刺さるかを考えるより、まずは検証してからA/Bテストで数字が良かったクリエイティブを採用する。それはまるで、FXのトレーダーのように、数字をハックしているだけ。ただ、高速でPDCAを回すことが可能なWeb広告の運用において、それは正しかったりするのですが、ユーザーも市場も見ていないのに、マーケターと呼べるのか?そこには疑問が残ります。しかし、事業会社に移ると、市場とユーザーに向き合うことが非常に多いので、これは代理店から出てみると非常に痛感できると思います。

本当はグロースハッカーだけど、そんな役職やポジションはないので、マーケターとして見られてしまうのです。

マーケターの業務は非常に幅広い。自分の畑に引っ張られないようにしよう

あるある③:利益相反が起きる「マージンビジネス」

代理店の売上は、クライアントの広告費のマージンで作られます。つまり、広告費を伸ばせば伸ばすほど自社の売上も伸びるというある種の運命共同体的な関係性なのです。それは、本質的なプロモーションができている前提では正しいのですが、本当は必要のない広告費だって存在します。(広告効果はWeb広告であっても正確に計測するのは難しいのですが)

本質的にクライアントのためを思って「広告費を下げましょう」という提案をすれば、自社の売上を損なってしまう。このビジネスモデルが、矛盾を抱えるシーンが多いのです。リスティングの指名KWやリタゲ広告のCPAが良いのは、運用者なら誰もが知る事実。でも、「その広告、本当に出さないといけないんだっけ?」という本質的な問いに蓋をして、CPAが良いからという理由で配信を伸ばさなければならない。そんな矛盾を抱えながらビジネスとして「広告費の増額提案」をしないといけません。

マーケティングの施策屋からマーケターへ

サイバーエージェントでまる3年働いた後、結果的にスタートアップの事業会社へ転職する機会を得ました。何が違ったのか? それは、向き合う「範囲」と「視座」の圧倒的な違いです。

代理店時代は、CPAやCTRといった「点の指標」を追いかけるのが仕事でした。しかし事業会社では、「事業の成果」に向き合います。また、コストを使う部門でもあるので、他の部署にはないプレッシャーや、上司への説明義務も発生するのです。広告宣伝費という「コスト」の最適化だけでなく、その投資が最終的にいくらの「利益」を生み出すのか。その一点が問われるのです。

そのためには、広告運用という「戦術」だけでは到底足りません。

「そもそも、この事業は誰のどんな課題を解決するのか?」

「競合と比較した時の、独自の強みは何か?」

「その価値を、どんな価格で、どんなチャネルで届けるべきか?」

こうした「戦略」のレイヤーから思考し、実行する必要があります。市場調査で顧客の生の声を聞き、製品開発の会議で意見をぶつけ、営業チームと連携してプロモーションを企画する。ブランディングからプライシング、時にはカスタマーサポートの領域まで、事業の川上から川下まで、すべてが自分の仕事になりました。それは、部分的な施策の最適化ゲームから、事業全体を勝利に導くための壮大なゲームへと、視座が強制的に引き上げられるような感覚でした。自分の仕事が、事業の成長にダイレクトに繋がっている。その手触り感と責任の重さが、僕を「肩書きだけ」のマーケターから、本質的な価値提供を考えるマーケターへと成長させてくれました。

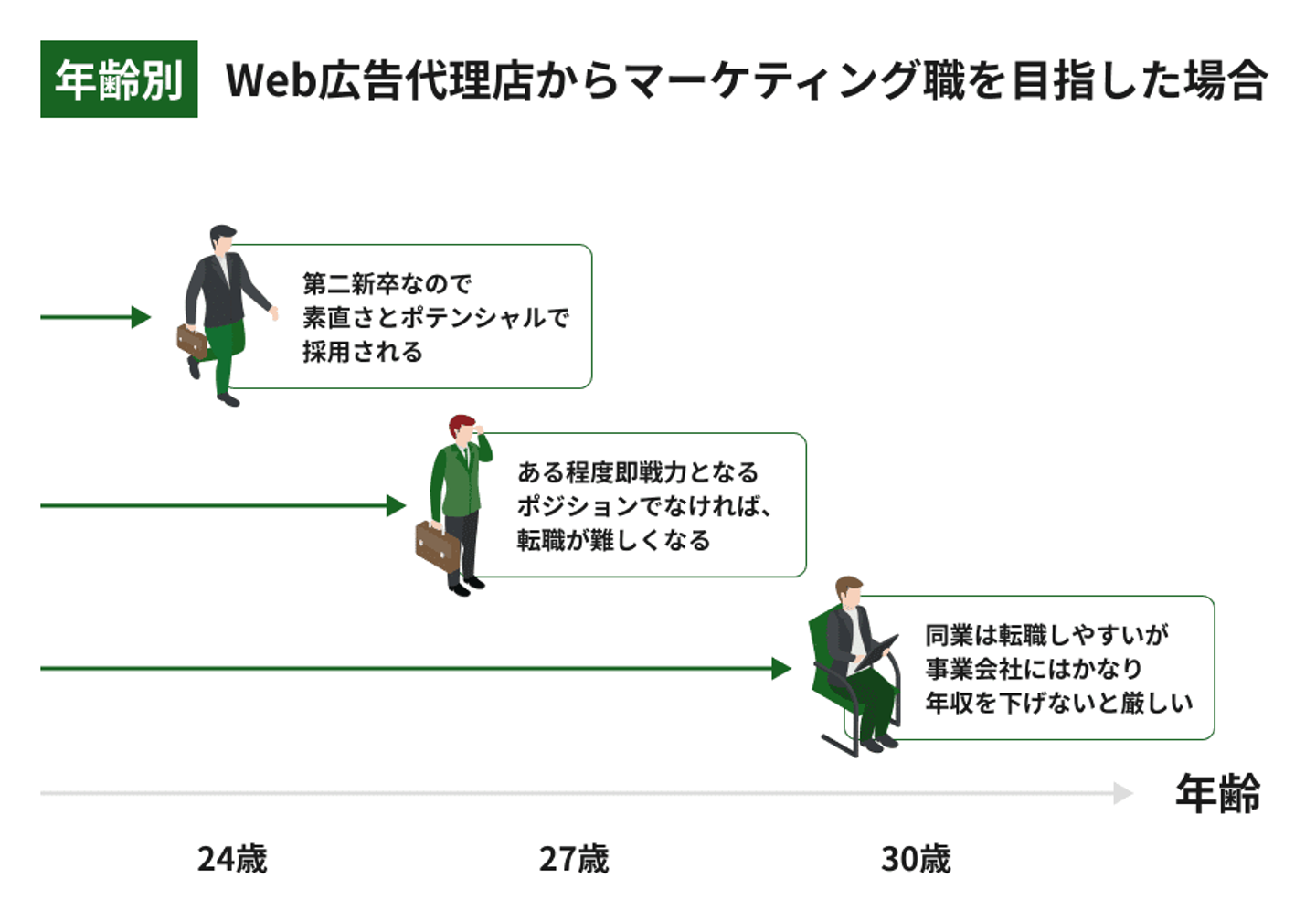

この担当領域の広がりは、Web広告の運用経験だけだと対応ができません。そう考えると10年も広告代理店で働いてしまうと、ポテンシャル採用が厳しくなる。なので、そこから転職をしようと考えるとマーケターというより、"グロースハッカーとして"でしか転職ができなくなるのです。これは、20代のマーケティングを志すビジネスパーソンにはぜひ知っておいてもらいたいのです。

社内のプレゼンスは高まるが、20代後半で市場価値は上げ止まりやすい

Web広告代理店からのネクストキャリア

ここまで色々解説してきましたが、それでもWeb広告代理店からのキャリアパスは、多岐にわたります。キャリアの志向に合わせてどんなルートがあっているのか、ここから解説していきます。

①事業会社(最も多い王道ルート)

Web代理店出身者のネクストキャリアとして、最も多いのが事業会社に行くという選択肢です。事業の当事者としてPLに責任を持ち、マーケティングの川上から川下まで携われるのが最大の魅力。事業会社は、さらに商材軸「BtoCとBtoB」、企業軸「ベンチャーと大手」に分かれます。

<商材軸>

BtoC:マーケティングが売上に直結する部分が大きいので、予算が潤沢にあり、体制も充実していることが多いです。また、消費者が感覚的に商品を選ぶことも多いのでブランディングやクリエイティブの領域もチャレンジできることがあります。非常に重要なポジションなので、有名な企業だとかなり狭き門となります。

BtoB:BtoBの企業でマーケティングに取り組んでいる企業はまだ比較的少ないです。なので市場にBtoBのマーケターが少なく転職は比較的しやすくなります。しかし、予算や相性の良い施策は限られている上に、マーケティング部のプレゼンスが社内の中で低いことが多くなります。

<企業軸>

ベンチャー:「マーケティングだけでなく事業開発や組織づくりなど、会社の成長に貢献したい」「熱量高く働きたい」という人に向いています。まさに僕がこのタイプでした。カオスな環境で、裁量を持って会社を動かしたいなら、最高の環境です。ただし会社の方針が大きく変動する可能性があります。

大手:「より広いマーケティングの領域に挑戦したい」「代理店よりは落ち着いた環境で、事業に深く向き合いたい」という人にフィットします。確立されたブランドや潤沢な予算の中で、ダイナミックなマーケティングを経験できる可能性があります。ただし、会社によっては保守的で新しいことができなかったり、他部署との政治的な問題に巻き込まれる可能性があります。

Web代理店の人は事業会社に憧れがちですが、隣の芝が青く見えているだけということも多く、意外に想定できない落とし穴もあったりするので、それを知った上で選択できると良いでしょう。必ず参考になりますので、ぜひこちらの記事も併せてご覧ください。

②媒体社(広告のプラットフォーマー)

代理店での激務に一区切りつけ、これまでのスキルを活かしてよりホワイトな環境で働きたいと考える人にとって、非常に魅力的な選択肢です。外資系プラットフォーマーなど、好待遇で福利厚生が手厚い企業も多く、「人生あがり」と表現する人もいるほど。代理店支援やプロダクトサイドの立場で、業界を内側から支える役割を担います。具体的な企業としては、Google、Meta、X、Yahoo!、LINE、TikTokなどがあります。

代理店出身だと、代理店側の気持ちや力学を理解できているので、即戦力としても活躍しやすいでしょう。年収を高めながら、プライベートな時間をしっかり確保したい人にはおすすめの選択です。

③同業のWeb広告代理店

今の環境で培ったスキルを、別のフェーズや組織で試す道です。その場合も大きく2パターン存在しています。

中小から大手へ: より大きな予算、ナショナルクライアントの案件に携わることで、自身のスキルと市場価値を高める、王道のステップアップです。年収も上がりやすく、即戦力としても活躍が期待できるので、順当なステップアップと言える転職になります。

大手から創業期の代理店へ: 逆に、数人規模のスタートアップ代理店に飛び込み、創業メンバーとして会社を創り上げていく面白さもあります。仕組みも組織も未成熟であり、それが逆にやりがいになります。やれる領域も広がるので、いい会社に巡り会えるといい転職になります。

ただし注意点もあります。同じ専門領域を持つトップクラスの代理店(ど競合)への転職は、業界内での関係性もあり、想像以上にデリケートな問題になることも。慎重な判断が求められるケースがあることは、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

④社内での異動

もしあなたが大きな組織にいるなら、社内の別部署や子会社へ異動し、同じ会社にいながらも事業マーケターとして活躍ができる選択肢です。転職する必要もないので、もしいいサービスや部署が自社内に存在すればかなりおすすめになります。ただし、中小の代理店だと社内に自社事業がなかったりするのと、希望を出したとして行けるかどうかはわからないので、この選択を取れる人は一握りになるでしょう。

⑤マーケティング支援会社

最後のキャリアパスとしては、代理店のような支援業でありながらも、広告代理業以外のマーケティングに携わるという選択肢です。デジタルマーケティングを全般やるという会社もあれば、Web制作に強みを持ったマーケティング会社、上流から戦略作りからやるブティック系の支援会社など様々存在しています。今までの経験を活かしつつも、マーケティングの幅を広げることができるので、Web広告代理店から転職するキャリアパスとしてはかなりおすすめの選択となります。

このあたりの会社はそんなに知名度が高いわけではないので、探し当てるのが難しくなるので、SNSや知り合いから紹介してもらったりして地道に接点を持つと良いでしょう。Xでマーケティングに精通している人をフォローしておくのも有効な手となります。

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)