今回は、新卒をサイバーエージェントのWeb広告代理事業からキャリアをスタートさせ、その後BASE株式会社でtoCマーケ、株式会社ペイミーでtoBマーケと2社で事業会のマーケティングを経験した宮脇と「事業会社マーケターに抱く幻想」についてお話していきます。

マーケティングの支援会社で働く人なら一度はこんなこと考えたことはないでしょうか?

・事業会社ではサービスを自分ごと化できるのが醍醐味だ

・社内のデータをすべて見れるので、本質的なマーケができる

・事業会社に行けば、戦略や上流に携われる

もちろんすべてが幻想とは言いませんが、事業会社のマーケティング部に行くというだけで、そんなに美味しい訳がありません。「事業会社のマーケに行くな」と言いたいわけではなく、行く前にぜひ知っておいてほしいリスクとデメリットを中心に、自身の経験を交えてお話していきます。

宮脇啓輔

創業者 / 代表取締役

1991年3月生まれ滋賀出身、立教大学卒。2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間Web広告運用に従事。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ペイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。日経COMEMOキーオピニオンリーダー | note創作大賞2024入選

「事業会社は自分ごと化できる」は多分ウソ

ーーでは、宮脇さんが良くお話している「事業会社は自分ごと化ができる」という幻想について、詳しく教えてください。

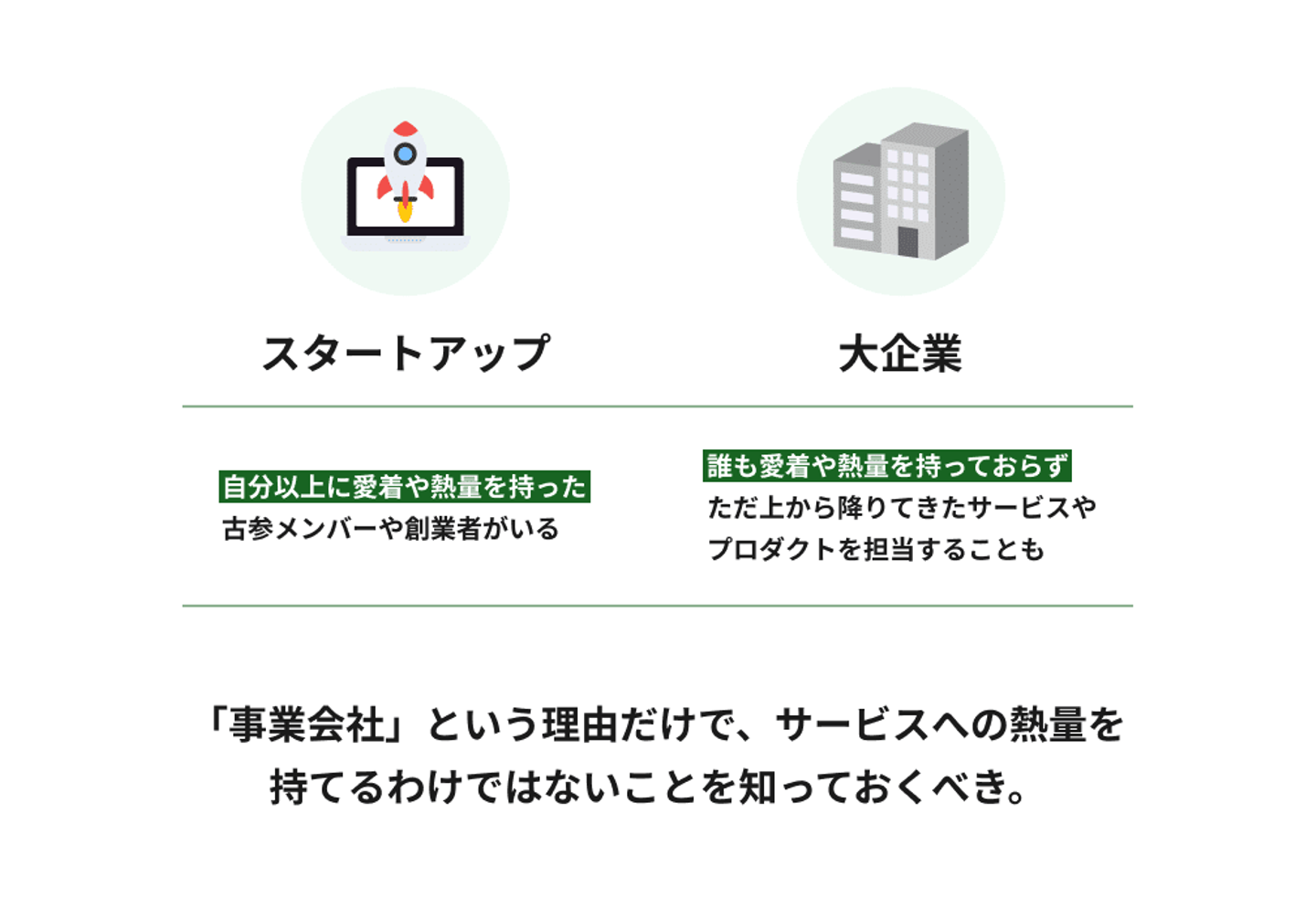

事業会社を志望する人がよく口にするのが、「支援会社は他社のサービスを扱うが、事業会社なら自社のプロダクトに深く関与でき、思い入れを持って仕事ができる」という言葉です。しかし、これははっきり言って幻想だと思っています。幻想というか、願望かもしれません。

確かに、支援会社だと外から支援するという立場と支援先を選べないという理由で、「支援している会社のサービスを自分ごと化できない」というロジックは正しいように思います。

しかし、よく想像してみてください。

いくら自分が事業会社に入ったとて、その事業やプロダクトを作ったのはあなたではありません。特に新しいスタートアップやベンチャー企業では、創業期から事業を支えてきた古参メンバーがいたりします。

例えば私がBASE株式会社に入社した時、創業4年半でまだ上場前のフェーズでした。社員数も60人程度で、ワンフロアで社員が全員入る程度の人数でした。サービスや会社のミッションに大きく共感して入社したわけですが、すでに私よりも圧倒的にプロダクトへの愛着が強い人たちがいました。それ自体は大変良いことではあるのですが、そんな中で「これは自分のプロダクトではないな」と感じる瞬間は多々ありました。小さい会社だと自分より熱量の高い人がたくさんいて、相対的に自分ごと化しづらいという環境があると思っています。

ーーその一方で、大手企業ならどうでしょうか?

会社の歴史が長ければ長いほど、規模が大きければ大きいほど自分の担当プロダクトに強い愛着を持っている人は少ないでしょう。あまりサービスに思い入れのない人たちでよくも悪くも会社が回せる状態になっているのです。会社運営としては正くあるべき姿なのですが、「自分のプロダクトだから」という熱量持ってやっていくには、不向きな環境とも言えます。

支援会社の人は「自社事業だと熱量や愛着を持てるという幻想」を抱いている

「元々そのサービス・プロダクトの大ファンだった」というようなケースは別ですが、基本的には事業会社に入ったからといって、すぐに愛着が湧くわけではないのです。

むしろ事業会社の方が、「本当は売れないと思っているもの」を売らなければならない瞬間がありますよね。以前、クライアントの担当者が「これ、売れないと思うんですけど、予算が付いているので売らないといけないんです」と半笑いで話していたのを思い出します。

ーーなるほど・・負け戦の殿(しんがり)ですね。

そうなんです。事業会社のマーケだと、上層部も期待していないサービスを担当しないといけない、という厳しい戦いも存在するのです。

一方で、好きな商品だと主観が入りすぎて、正しいマーケティングができなくなるのではないか、という懸念点も存在します。そう考えると、「好き」や「愛着」という気持ちで事業会社を目指してしまうのがいいのか、かなり怪しくなってきます。

先日もある方と話していて「愛着が湧くかどうか」という基準で会社を選ぼうとしていたので、思わず警鐘を鳴らしてしまいました。「昔からメディカルの領域にいたから、その知見を活かしたい」といった動機なら理解できますが、「愛着」を軸にするのは危うい。この記事を読む人には、ぜひ一度立ち止まって考えてほしいポイントです。

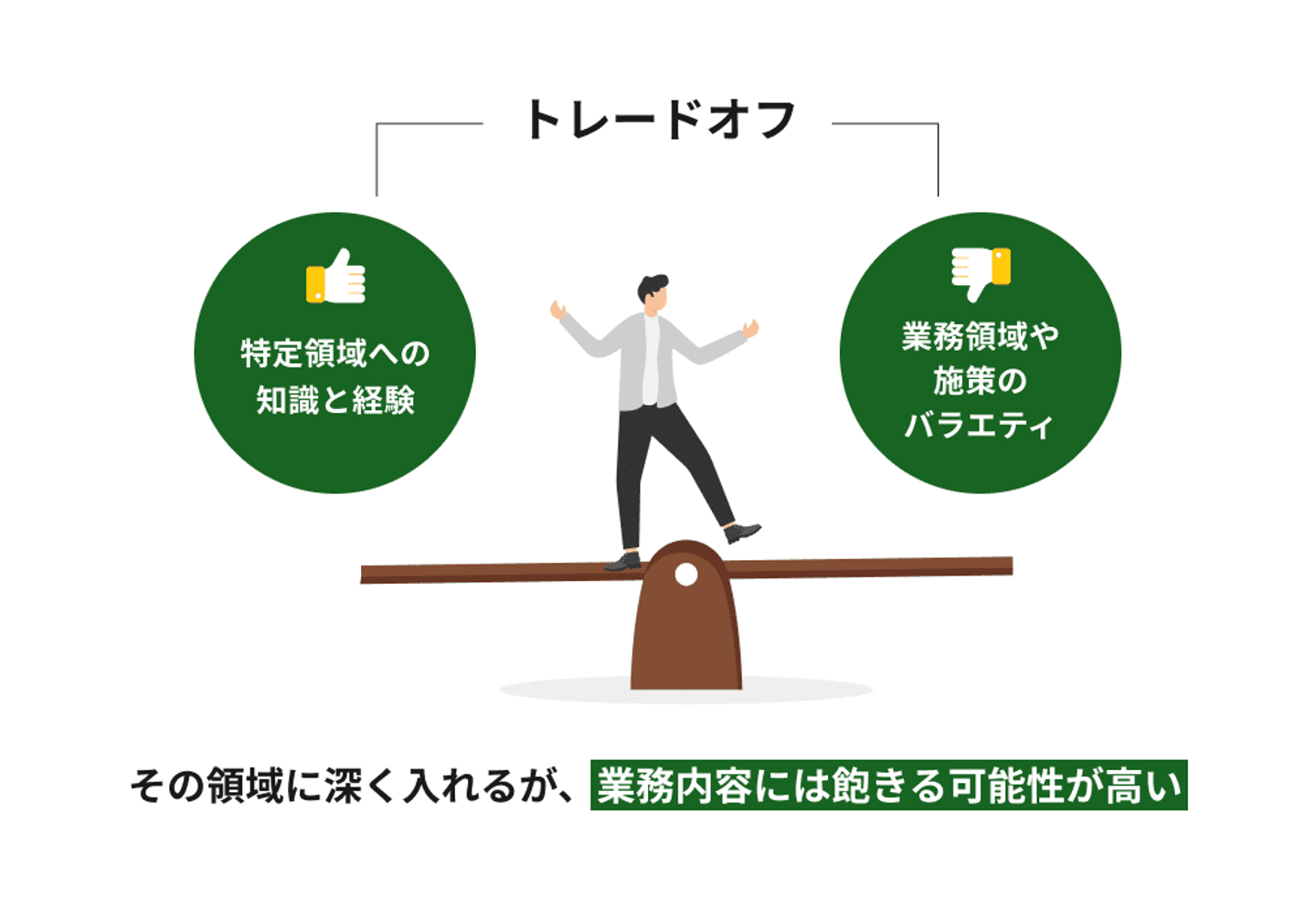

意外と飽きやすい事業会社のマーケティング

そして、これはぜひ強調したいのですが、事業会社のマーケターは「飽きやすい人には不向き」ということです。マーケターという職業柄、興味関心の幅が広い人が多いので、特に知っておいてほしいです。

少し考えればわかることではありますが、担当するプロダクトやサービスが一つだと、やるべき施策はすぐに固定化されてしまいます。例えばBASEの時テレビCMをマーケティング施策として実施しました。一回目は非常に面白い経験でしたが、二回目となると、また同じようなプロセスの繰り返しになります。そして事業の根幹を支えるのは、結局リスティング広告やアフィリエイトであり、これは2年目も3年目も同じことを続けます。当たり前ですが、根幹となり施策は大きくは変わらないので、ここを担当することになれば、そんなに目新しいことはないのです。

ーーキリンに勤めている友人がまさに同じことを言っていました。年に4回ある大きな商戦のスケジュールは毎年同じで、「このサイクルをあと何回繰り返せばいいのか…」と。やることが基本的に変わらないため、部署異動を願い出たと話していましたね。

まさに「毎年恒例の夏祭り」のようなものです。「今年もこの季節が来たな。金魚すくいはやるとして、焼きそばのソースはどうしようか」といった具合で、一年間のイベントを毎年繰り返す感覚に陥ります。ある程度勝ちパターンが決まってくると、年間スケジュールに従って運用していく形になります。その上、予算が縮小すればやることも限られます。

ーその友人は、「新製品が出ると言っても、自分にとってはただの"お酒"という一つのカテゴリでしかなく、氷結のオレンジ味だろうが何味だろうが、正直どうでもよくなってきた」と漏らしていたそうです。非常に生々しい話です。

だからこそ私は、マーケターは戦略設計(上流)か組織作りやマネジメントの領域に進まないと、面白みを感じ続けるのは難しいと考えています。例えばBtoBで営業部門と連携して「THE MODEL」のような仕組みを構築したり、社内のオペレーションを改善したり。そういった組織に関する課題は尽きることがありませんし、そこで得られるスキルは汎用性が高い。大きな予算と人を動かせるようになると、正に"将軍"という感じで、事業会社のマーケターとしての醍醐味を享受できるのではないでしょうか。

一方で、サービスや手法に飽きた時、転職でしか環境を変えられない。これが事業会社マーケターの最大のデメリットです。LayerXのような事業を多角化している急成長企業であれば、毎年同じことの繰り返しにはならず、組織も拡大し、担当プロジェクトも増えるので、マーケティング責任者のポジションは非常に面白いでしょうね。しかし、そうでない会社の場合、マーケターに残された道は、社内の花形部署という立場を活かして経営層を目指すことくらいですが、その道がどれほど開かれているかは疑問です。これは入社時にある程度決まっているような気もします。

事業会社のマーケターはその業界・業種における深い経験と知識は得られますが、肝心のHOWの部分は運用やルーティンになりやすく、飽きる可能性が高いということを知っておいてください。

一社で腰を据えてやることは、幅広い業務や施策にチャレンジする機会を失うことでもある

そんな事業会社で働くことのメリット

ーーここまで厳しい現実について伺ってきましたが、もちろんメリットもあるかと思います。その点はいかがでしょうか。

おっしゃる通り、メリットもいくつかあります。この記事は決して「事業会社に行くな」と言っているわけではありません。ここからはそんな事業会社でしか得られないメリットについてご紹介します。

- 社会的な資本が得られる

「〇〇会社のマーケティング担当」という肩書は、イベント登壇やメディア取材の機会につながりやすく、横のつながりを築きやすいです。特に会社やサービスが成功すれば、その名声が個人の社会的な資本となります。例えば、元ファミリーマートの足立さんのように、「ファミマの人」という強力なイメージがつくわけです。 - 業界・業種特有の深い知見が得られる

これはマーケターに限りませんが、一つの業界に深く関わることで、専門的な知見を蓄積できます。業界が違っても似たようなサービスであれば、横展開できる施策などもあるので、特定の会社から重宝されることがあります。 - 一つのプロダクトに集中できる

複数の案件を掛け持つのではなく、一つのサービスやプロダクトにじっくり向き合いたい人には向いています。予算感、体制、難易度など、丁度自分の身の丈に合っていると、かなりいい成長機会になることもあります。 - 提案を受ける機会が増える

事業会社のマーケティングはお金を使う部門なので、様々な会社から提案が舞い込むため、自然と多くの情報が集まります。ただし、自分に決裁権がなければ、その情報を活かして決断することはできませんが。

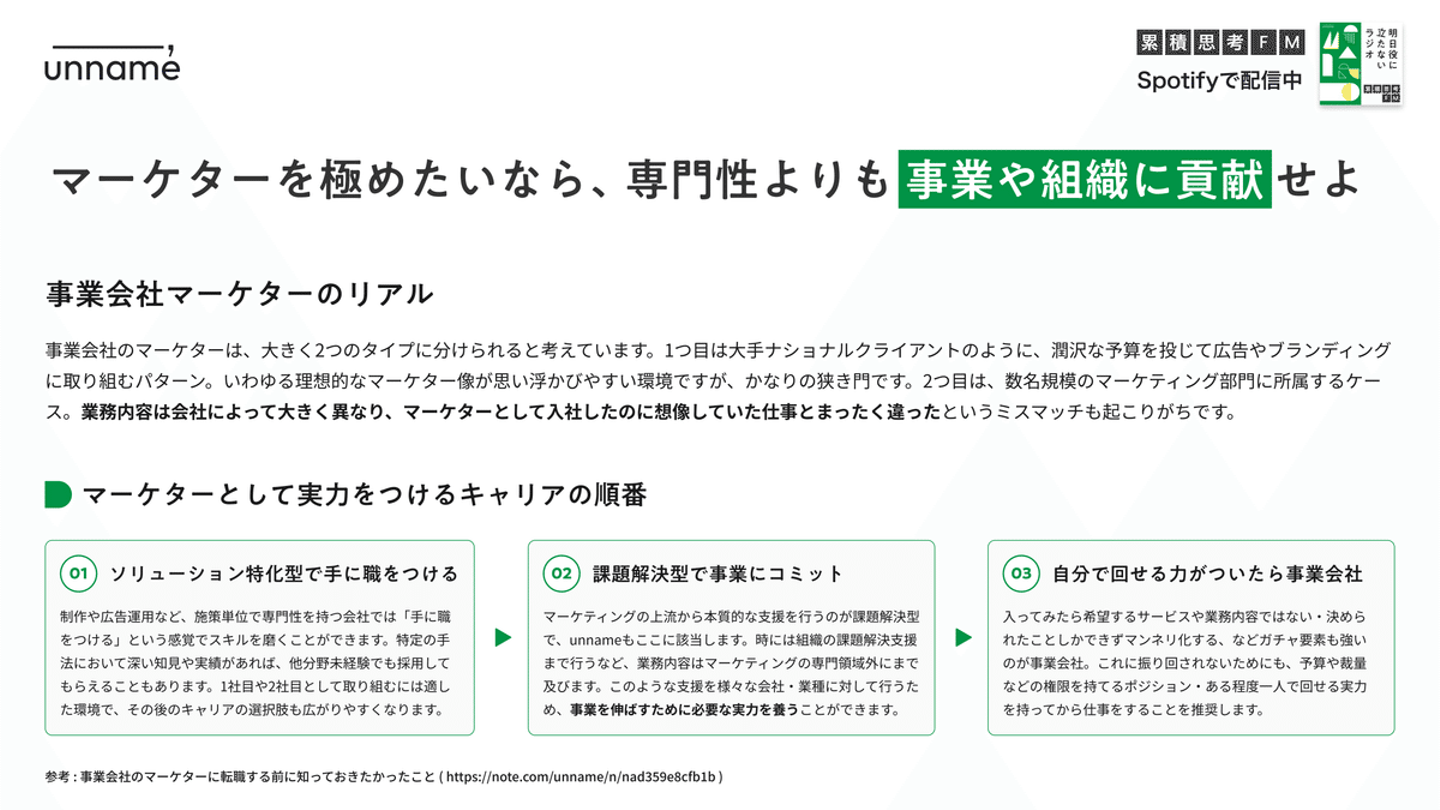

という感じで事業会社のメリットを最後にいくつかご紹介させていただきました。重要なのは、ここまで紹介してきたリスク・リターン、メリット・デメリットをしっかり理解した上で、次の選択をすることです。

Podcast番組【累積思考FM】のサマリスライドです

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)