今回は、新卒をサイバーエージェントのWeb広告代理事業からキャリアをスタートさせ、その後BASE株式会社でtoCマーケ、株式会社ペイミーでtoBマーケと2社で事業会のマーケティングを経験した宮脇と「事業会社マーケター」について、徹底解剖していきます。

マーケティングの事業会社を目指す人は、下記について説明できますよね?

マーケティングにおける

・BtoBとBtoCの違い

・大手企業とスタートアップの違い

・無形商材と有形商材の違い

もし、「あんまり説明できない!」という方がいたらぜひこの記事を最後まで読んでみてください。あなたが認知している"事業会社"がいかに解像度が低いのか、気づくことになると思います。そして解像度を高めた上で

・事業会社と支援会社どっちが合っているかな?

・事業会社だと、どんな会社を目指すべきかな?

ということを考えてみてください。

宮脇啓輔

創業者 / 代表取締役

1991年3月生まれ滋賀出身、立教大学卒。2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間Web広告運用に従事。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ペイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。日経COMEMOキーオピニオンリーダー | note創作大賞2024入選

「事業会社マーケ」と一括りにする危険性

ーーまず、「事業会社と一括りにするな」という点ですが、これは転職を考える人が「どの事業会社の、どのフェーズに行きたいのか」を具体的に理解しているか、という問題意識でしょうか。

その通りです。

支援会社でマーケティングに携わっている人の「事業会社に行きたい」という言葉は、就活生が「メーカーに行きたい」と言うのと同じくらい、非常に解像度の低い言葉だと考えています。会社のフェーズや事業内容、扱う商材、予算規模などといった軸の掛け算によって、実態は全く異なります。

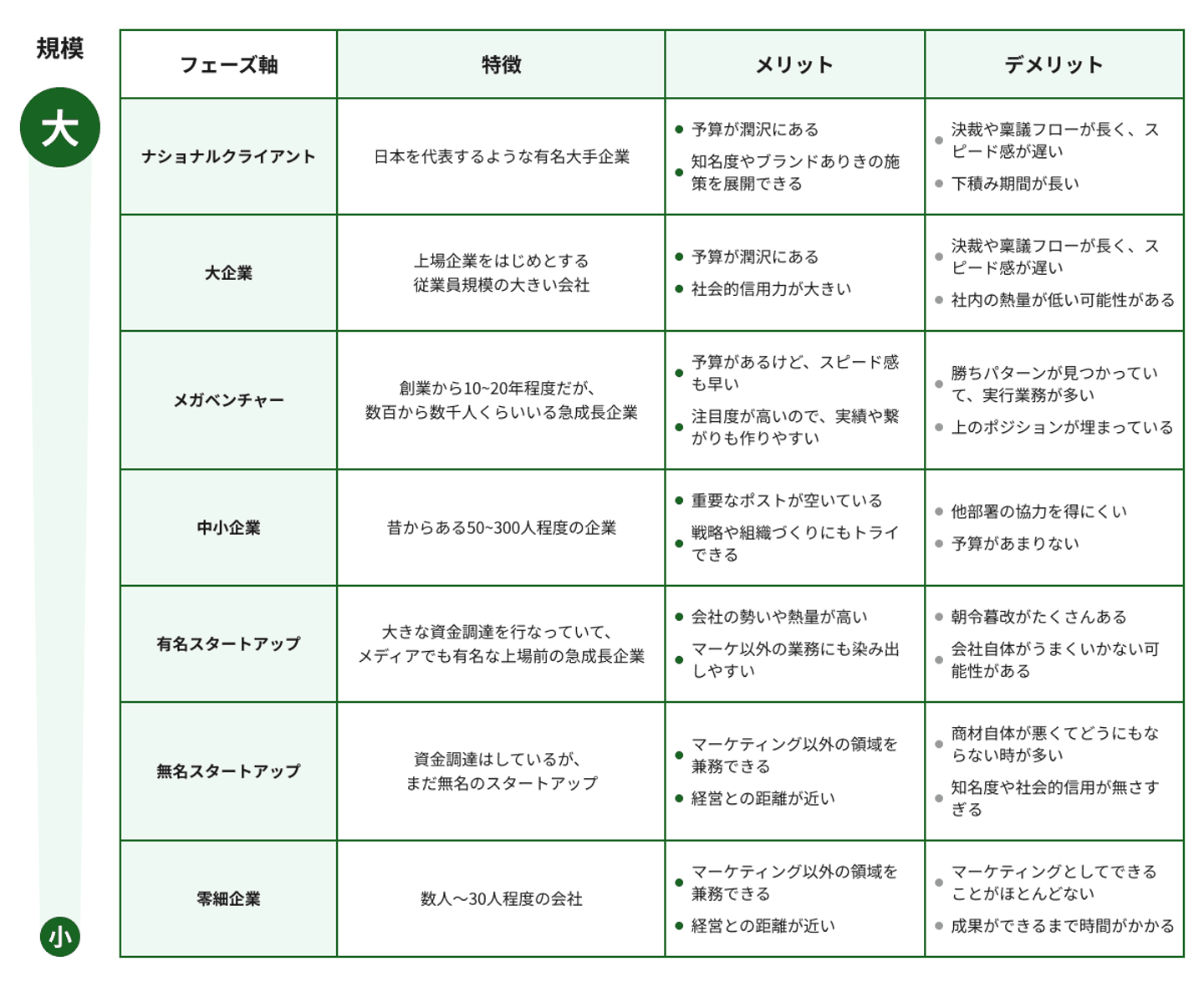

例えば会社のフェーズだけでも、ナショナルクライアント(以後、ナショクラ)のような大企業、メガベンチャー、有名スタートアップ、そして無名の零細企業や中小企業では、環境が全く違います。本当に全く違うのでしっかり覚えておいてほしいです。

正直なところ、ナショクラ、メガベンチャー、有名スタートアップは良いキャリアを築ける可能性がありますが、中小企業や無名スタートアップは特に慎重に吟味し、選ぶべきです。しかし、事業会社のマーケター求人のボリュームゾーンはこちらに多いため、注意が必要だと感じています。「栃木県にある年商2億円のガラス細工を扱う製造業の会社に入って、10億円まで成長させたい」といった具体的な目標があるなら話は別ですが、そうでない限り、ナショクラ、メガベンチャー、有名スタートアップといった一部の優良企業に入れるかどうか、という話になってしまうわけです。それ以外の会社では、皆さんが思い描くような事業会社のマーケターになるメリットをほとんど享受できない、とも言い換えられます。

ーー事業会社マーケターを目指す上で他に着目すべき点はありますか?

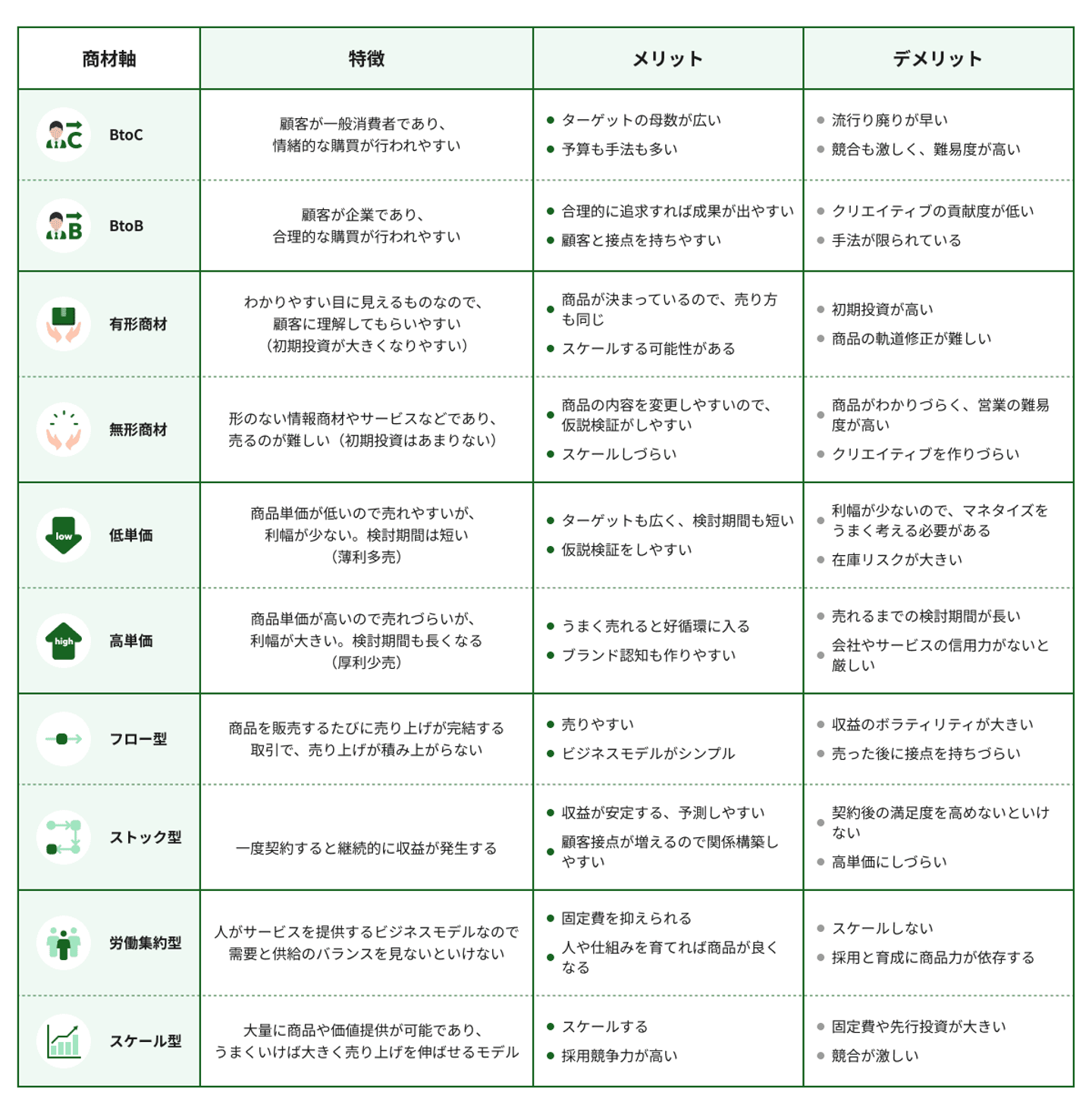

会社のフェーズや形態だけでなく、事業内容によっても環境は大きく異なります。BtoBかBtoCか、有形商材か無形商材か、プロダクトは一つか複数か、高単価か低単価か。これらの組み合わせで、マーケターに求められるスキルや業務内容は全く違ってきます。

例えば、企業のフェーズ軸(規模感)によるマーケティングの特徴やメリットデメリットはこんな傾向があります。

基本的に規模の大きさは、予算や体制の厚さと比例する

また商品の特性によってもマーケティングの特徴やセオリーが変わってきます。

BtoCかBtoBの違いはよく語られるが、それ以外にも様々なメリットデメリットが存在する

結局、どの条件の会社に入るかによって、マーケターを取り巻く環境や業務内容は大きく変わります。例えばこんな感じです。

予算が少ない:実行できる施策が限られるので、戦略が不要。ずっと同じ試作だけを回すことになる。

体制が薄い:社内で「マーケティング部」が軽視され、雑務を押し付けられる。仕事を教わることができず、自走はできても自育が難しい。

商材が弱い:「こんなものはどうやっても売れない」と無力感に苛まれる。誇大気味な訴求が必要になる。

会社の知名度がない:LPに集客しても全くCVされない。社会的信用度が低すぎて商談も全然取れない。

いろんな角度からの制約条件によって、できること・やるべきことは変わってくるのです。だからこそ、「事業会社に行きたい」という解像度の粗い考え方は、非常に危ないと感じます。みんながイメージする事業会社というのは、P&Gのような精鋭部隊がたくさん存在して、マーケティングも社内で体系化・形式知化され、予算も潤沢な会社ではないでしょうか?

こんな理想的な環境はごく一部であり、非常に狭き門です。若手の無名社員が転職でホイっと入れるような会社ではないので、このことはぜひ念頭に置いておいてください。逆にあなたが入れるような環境では、何かの負があることが多いのです。それに向き合うことも含め「めんどくさいこと、やりたくないことがたくさんあって当然」という気概を持っておくことが重要です。

責任の重さとミッションのデカさが重要

ーーこれまでは事業会社の種類について伺いました。ここからは、事業会社に行くときに押さえておくべきポイントについて教えてください。

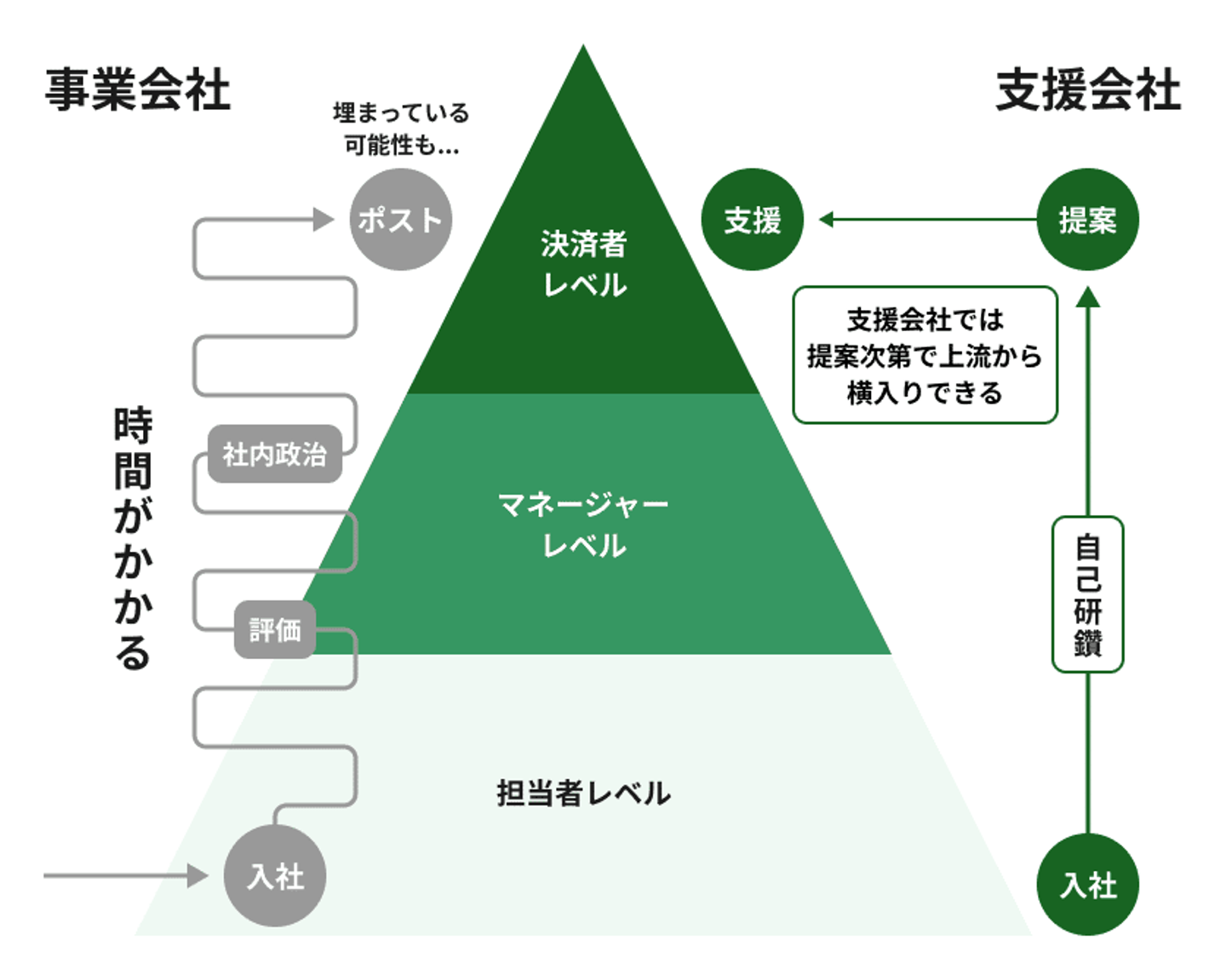

支援会社と事業会社の両方を経験した個人的な感覚から言うと、「自社事業をやるべきか、他社事業をやるべきか」という観点よりも、「どこまで責任の重い立場で関われるか」の方がはるかに重要です。経営陣からの期待値が高いとも言い換えられます。

事業会社に所属していても、"いち担当者レベル"では、"ただの施策屋さん"になることが多く、予算・戦略・KPIなどを立てることもありません。なので当然「俺たちのプロダクトだ」という当事者意識を持つのは難しいのです。逆に、決裁者と対等にやれたり、社長直下のプロジェクトで深く関われるなら、事業会社での仕事は非常に面白くなるでしょう。そこでの議論はマーケティングと経営を行き来することが多く、本質的な事業成長に向き合う機会が増えます。当然視座も上がります。ここまで来ると、無知の知の領域に踏み込むことができます。

「今まで自分がやってきたと思っていたマーケティングとは、なんだったんだ。」

「マーケティングを知れば知るほど、マーケティングを知れることはないということがわかった。」

しかし、社内の人間が経営層と直接仕事をするのには、時間と運の要素が大いに絡まります。マーケティング部は営業部などと違ってお金を使う部門なので、大きな組織になることが少ないという特性があります。なので、会社は小さくても、マーケの重要なポジションが埋まっていることが多いのです。また、そこに行けたとしても何年も下積みをさせられる可能性も高いのです。

意外に思われるかもしれないですが、営業次第では外部の支援会社の人間の方が、いきなり決裁者と対等に仕事を進めやすいという側面もあります。下請けのような立場として外部支援するとその機会はないのですが、上流部分を担ったり、経営者とやり合えるスキルさえあれば外からでも十分深くまで携わることが可能なのです。

上から横スライドで案件に入る方が、決裁者クラスと仕事するには手っ取り早い

ーー事業会社のマーケターとして入社しても、メンバークラスだと「君は、メルマガとSNS運用をずっと担当してくれ」と言われてしまう可能性もあるわけですね。

私がBASEにいた時がそれと近しい状態でした。マネージャーは社長と一緒に、テレビCMという華々しい仕事をしていました。しかし、その情報はCM公開の3日前までメンバーに知らされませんでした。そのマネージャーは職人気質の方でメンバーのキャリアにあまり関心がなく、「この人についていっても意味がない」と感じたことを覚えています。もちろんTVCMを担当できなかったから辞めたというわけではないですが、ただの広告やSNS運用業務を事業会社でやるだけという構造が見えてきたのです。幸か不幸か、1~2年でやりがいや成長機会がなくなるだろうと予測ができたのです。

ーーつまり、事業会社へ転職する際は、どの役職・どのくらいの責任範囲で入社できるか(将来的に期待できるか)が極めて重要だということですね。

そうですね。社長や経営層と一緒に仕事ができるポジションを狙うか、あるいはP&Gのように、どんな商材担当になっても貴重な経験が積める環境に、いち担当者として飛び込むか。事業会社で良いキャリアを築くには、この二つのパターンしかないと考えています。このパターンはかなり珍しく、簡単に辿り着けるわけではないですが、この状態でやれるとめちゃくちゃやりがいと成長機会があると確信しています。

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)