こんにちは、ジコウです。

この連載【ジコウでの“はたらく”を解剖してみた】では、私たちが日々の仕事を通じてどんな価値観を大切にしているのかを、言葉にしてお届けしています。

これまでの記事では、ジコウが掲げるカルチャー「学び方を学ぶ場」と、それを支える人材ポリシー「学習柔軟性」「ネガティブ・ケイパビリティ」「自己開放性」「利他と利己の両立」について深掘りしてきました。

今回は、これらのポリシーが日々の業務でどのように実践され、ジコウという組織がどのように学習を推進しているのかについて、平田と永尾の対話形式でお届けします。

「うまくいってない?」と感じる潜伏期間を乗り越える秘策とは

平田: これまで、ジコウが「学び方を学ぶ場」として、どんな人材を目指していくのか、そのあり姿みたいなのを解説してきました。じゃあ、実際に日々そんなことを大切にしていくと、本当に「学べる場」ってできるのか? というところで、今日は私自身が組織と自分個人自身に意識していることを話していければと思います。

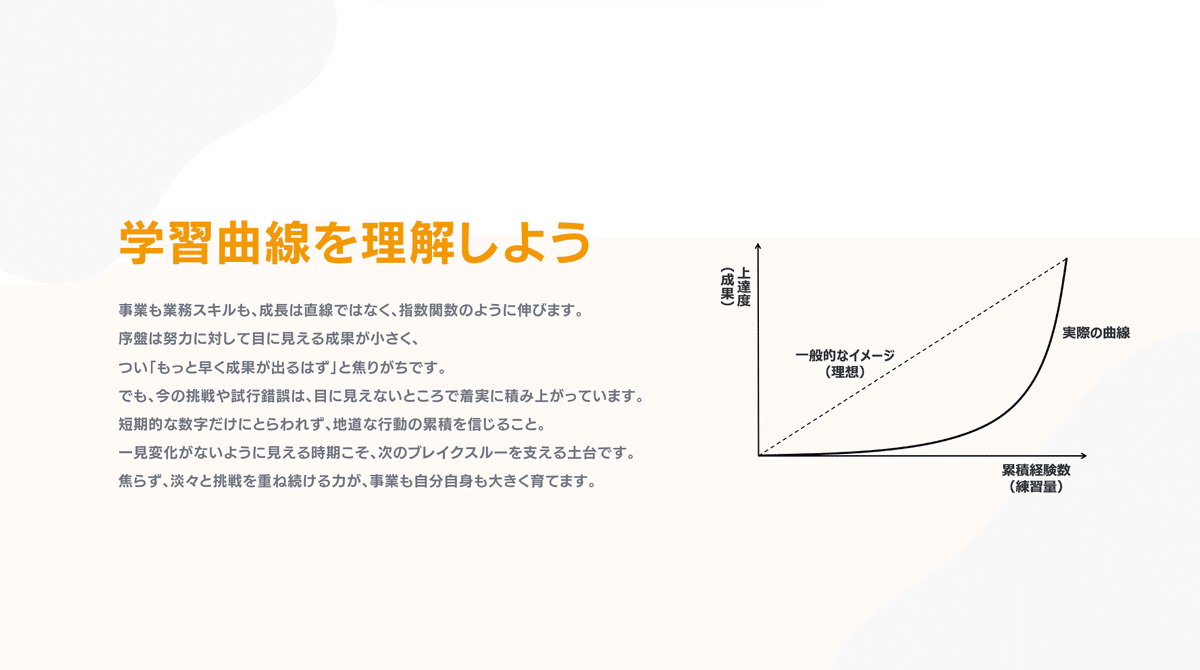

平田: 人って何か目標設定した時に、「この目標を達成したい!」となると、そこにある種、直線的に近づけるってついつい思っちゃうんじゃないかな、と。要は、右肩上がりにきれいにまっすぐ達成できたらいいなって。で、もしそうじゃないと「ダメだ」みたいなイメージが結構強いと思うんですよね。

永尾: あー、わかります。努力してるのに結果が出ないと、「これで合ってるのかな…」って不安になりますよね。

平田: そうなんです。でも実際、学習曲線って、学習科学の人たちもよく言っているんですが、最初は「進んでいるか進んでないかわかんない」期間、要は「うまくいってないんじゃないか」って迷うぐらいの「潜伏期間」が結構あるんじゃないか、と。人はそこを見過ごして諦めちゃったり、「本当にこれでいいんだっけ?」って疑問に思ったりして、結果的に努力をやめちゃう。よくある「三日坊主」みたいな話も、そこから起きちゃうのかなって。

永尾: まさに、そういう経験あります……。その「潜伏期間」、すごくしんどいですよね…。そこを乗り越えるために、どんな工夫がジコウでは行われているんですか?

平田: その期間ってしんどいけれど、でも実際は、やっぱりジリジリと指数関数的に、実はある瞬間から「できない」ができるようになったって気づくケースの方が多いんじゃないかな、と思うんです。

平田:ただ、人は無意識に「右肩上がりの直線的な成長」をどうしても期待しちゃう。その中で私たちは、日常の業務からある活動を取り入れています。それが「ピッパ」です。

永尾: 「ピッパ」ですか? それはどういう意味なんでしょうか?

平田: 「ピッパ」というのは、「ピッと考えてパッとやれる」こと。つまり、アイデアを小さく砕いて進める活動のことです。

例えば、今日業務をしていてお客様からこう言われた、と。じゃあ、次からはこういうことをやったらもっとうまくいくんじゃないか、っていう「気づき」って、実際に業務を進める中でたくさん出てきますよね。

永尾: たくさんありますね! メモだけして、結局やらずに終わっちゃうことも正直あります….。

平田: そうそう。それを忘れずに書き留めておいて、いきなりその思いついた大きなアイデアを全部やろうとするんじゃなくて、まず細かく砕いて、その日の業務で10分くらいでできることにするんです。

例えば、「お客さんからこう言われたから、こういうサービスを作ってみよう」というアイデアがあったとする。いきなりそのサービス全体に飛びつくのではなく、「まずそういったサービスに似たようなものはないっけ?」と調べたり、「まずはこのアイデア自体を隣にいるインターン生とかメンバーに相談してみよう」とか。これが「ピッパ」です。

この「小さく砕く」ことによって、アクションが具体的になる。そして、それを積み上げて試行錯誤する。この「ピッパ」の個数を数えたり可視化したりすると、なんとなくやっている1日よりも、実は小さな試行錯誤、つまり「ピッパ」の数が蓄積されて、自分たちは日常の小さな気づきからでもアクションできる、要は成長できているんだって見えるようになる**んです。

永尾: なるほど! 見えない成長を「見える化」するんですね。

平田: そう。それで、まるで右肩上がりにならない潜伏期間であっても、「小さな進捗」を動力にしていくというのを、結構注意深くやっているのが僕らの特徴の一つかな、と思います。

「ピッパ」の先に、ジコウが目指す「共有された目的地」

永尾: 「ピッパ」で日々の小さな積み上がりを認識できるのはすごくイメージがつきました。それがちゃんと、長期的な成果につながっているのか、という部分もすごく重要だと思うのですが、そこら辺の工夫や繋がりはどう考えているのでしょうか?

平田: ありがとうございます。その点に関しては、弊社のウォンテッドリーの記事も参照してもらえるといいかなと思うんですが、私たちは「ダッシュボード」というものを使って、その成長曲線の先にどこに行きたいのかという目標を、全員で見れるようにしているんです。

そこには会社の利益目標とか、それに付随した成果目標もわかるようにしていて、そこに対して必要な「ピッパ」の数とか、そういう工夫の数を可視化して進めています。

永尾: みんなで同じ目標を見据えているんですね。

平田: そう。これだけみんなで楽しく試行錯誤したら、将来は利益や売上がこうなるだろう、というように、ある種の目的地をみんなで共有し合いながら進めているのが、私たちがやっていることの一つです。

大学受験の模擬試験に似ているかもしれません。「あと何点でA判定だね」っていうようなイメージで、なるべく目標との距離や、どこまで進んだらいいのか、というある種のコックピット、見通しを立てる、ということをやっています。

「なんとなく仕事がつまんないな」みたいなものをなくすために、あえて小さな気づきや工夫を可視化して、自分自身の日常の成長を実感してもらう。そしてそれが最終的な会社の利益や売上という目標に繋がっているという感覚を持つ努力自体が、「学び方を学ぶ場」としては非常に重要だと考えています。具体的なダッシュボードや1%については、ぜひ以前の記事を見てもらえると嬉しいですね。

まとめ:ジコウは、成長のプロセスを味わう「遊び場」

永尾: 今回のお話を聞いて、ジコウが「学び方を学ぶ場」であり続けるために、具体的な仕組みや工夫をされていることがよくわかりました。特に、「見えない成長を可視化する」という視点が、とても斬新で、日々のモチベーションにもつながりそうです。

平田: そうですね。ジコウでは、「人は変容できる」という信念のもと、その変化のプロセスを支える様々な工夫を凝らしています。一見すると地味な「ピッパ」のような活動も、それが可視化され、最終的な目標に繋がっていることが分かれば、日々の業務がもっと面白くなるはずです。

私たちは、働くことが、単なるタスク消化ではなく、まるでゲームのように「自分の成長を味わう遊び場」であってほしい。そうした組織であり続けるために、これからも日々、試行錯誤を続けていきます。

ジコウでは、こうした日々の実践を通じて、メンバー一人ひとりの成長を後押しし、組織全体の学習能力を高めています。

読者の皆さまへ

今回の記事を通じて、ジコウの「学び」に対するユニークなアプローチを感じていただけたでしょうか?

「日々の小さな努力が報われる感覚を味わいたい」

「目標達成までのプロセスをもっと楽しみたい」

もしそう感じたなら、ぜひ一度、ジコウのメンバーとカジュアルにお話してみませんか? あなたとの出会いを心よりお待ちしております。

/assets/images/8230968/original/236c9256-0593-4dff-b843-0fdda0983403?1644393371)

/assets/images/8230968/original/236c9256-0593-4dff-b843-0fdda0983403?1644393371)

/assets/images/8230968/original/236c9256-0593-4dff-b843-0fdda0983403?1644393371)