はじめまして!ジェトロスタートアップ課の畑﨑です。 約1年前に中途入社し、現在はスタ課で医療・ヘルスケア分野のスタートアップ企業を支援しています。 前職はウォンテッドリーで働いていて採用にがっつり関わっていたわけなのですが、スタートアップ支援事業は今かなり追い風で予算もプロジェクト数も拡大している中、 「「「一緒に働いてくれる仲間が欲しい!!!」」」(悲願) という声がそこかしこから挙がっており、今回ウォンテッドリーを使った採用活動にチャレンジすることになりました。

今回はその記念すべき第一弾ということで、私自身がこの1年間で取り組んできた業務や、やりがい・チャレンジについてご紹介できればと思います。ジェトロスタートアップ課の取り組みについて少しでも知っていただき、興味を持っていただけたら幸いです。

スタートアップ・ウォンテッドリーから公的機関ジェトロへ。入社したきっかけ 前職はウォンテッドリーで約5年間カスタマーサクセスとして、スタートアップ企業から大企業まで様々なクライアントの採用支援をしていました。インタビューをして会社ページや募集ページを作り、この企業の一番の魅力はどこか?どう伝えてどうアプローチしていくのか?というのを一緒に考え、いい人を採用することをサポートする仕事です。

毎月様々な企業を担当する中で、「世の中にはこんなに面白いアイデアや素晴らしい思想を持ったスタートアップがたくさんいるんだ!」「こういう事業や分野があるのだな」と日々発見や学びが多く、そんな自分にとっての一番のやりがいは、そういった企業に出会い、自らの知見を広げ、その企業やサービスやプロダクトが大きくなっていくのをサポートすることでした。

ジェトロのスタートアップ課では、そんなすごい技術やアイデアや世界を変える熱意を持ったスタートアップ達が、グローバルに展開していくのを支援することができるところに魅力を感じ、入社しました。

もう1つの理由として、自身のキャリアを考える中で、英語を使い海外に関わる業務経験がしたいという想いもあり、そういう点も含めジェトロのスタートアップ課は運命的な出会いでした。 ちなみにジェトロの募集を見つけたきっかけは偶然で、「海外に携われる仕事ってどういうものがあるのかしら」とリサーチし始めた矢先で「JICAで働いている知り合いはいるけど、JETROって名前は知ってるけど何してる機関なんだっけ?」という疑問からジェトロのホームページを調べ、たまたま当時オープンしていた任期付き求人を発見して勢いで応募したのでした。

入社後に担当した仕事①:「VivaTechnology(展示会)」 入社直後にアサインされたのは、フランス・パリで開催される「VivaTechnology」の運営プロジェクトでした。フランス政府の強力なバックアップの下、世界課題に取り組むスタートアップと大企業・投資家を繋ぐことでイノベーションを加速することを目指した世界最大級のテックカンファレンスです。

この年(2024年)は日本が"Country of the Year"(特別招待国)に選ばれたことで、経済産業省副大臣や東京都副知事が開会式でご挨拶されたり、通常よりも巨大な展示スペースに日本のスタートアップ企業52社と8社のパートナー企業および団体が出展して日本の最新技術やオープンイノベーションをアピールしたりなど、大きな注目が集まりました。 参考プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000071241.html

東京都宮坂副知事の開会式での挨拶 私はセッション担当として、開会式におけるパネルセッションの調整や、展示会期中にステージで行われているトークセッションに登壇する主に大企業の登壇者調整や対応を担当しました。出展企業が決まってから展示会当日まで2か月しかなく、予定していた企画が直前で急遽変更になったことで別の登壇者を調整するなども発生したり、タイトな中での調整がとても大変でした。企業の担当者の皆さんもかなりタイトスケジュールの中「絶対無理です」と言われながらもご協力いただき、現地では達成感を分かち合えたことはすごくいい思い出です。

登壇セッション(日立ベンチャーズ様) 5月のパリは21時ごろまで明るかったので、展示会が終わる18時半以降は少し街に繰り出してパリの街並みを楽しめたのも海外出張ならではの醍醐味でした!

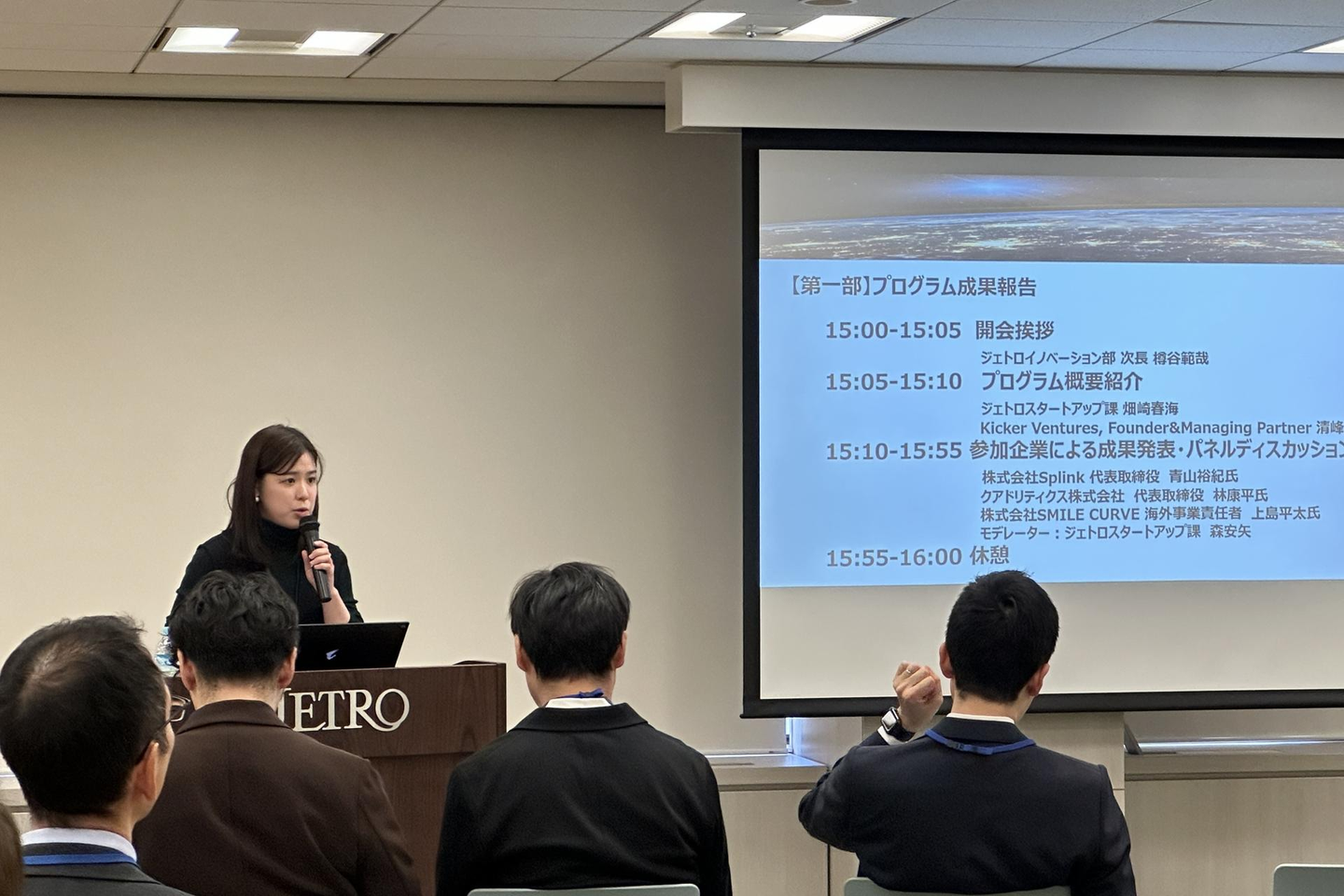

入社後に担当した仕事②:アクセラプログラム『J-StarX』 スタ課の取り組みとして、海外のアクセラレーター(スタートアップの成長を支援する機関)等と連携し、参加者が海外展開のノウハウを学んだり、専門家からメンタリングを受けたり、現地でピッチをして投資家とのネットワーキングをしたりなどを通じて海外進出を後押しする集中プログラムを「アクセラレーションプログラム」と呼びます。学生、起業家、スタートアップなど様々なフェーズや、分野別、地域別など様々なプログラムがあります。期間も様々で、2か月~10か月まで幅広いです。

私が担当しているのは、デジタルヘルス分野のスタートアップ向けのアクセラプログラムになります。2024年からの新しい予算による取り組みで、米国の医療機関(Mayo Clinic)と連携したプログラムです。

プログラムを形にするところから、ウェブページを作成し、参加企業を集めるプロモーション活動を行い、審査し、プログラムが滞りなく提供し、アンケートを取り、連携先と相談しながらプログラムを改良していく・・・というプログラム運営に関わるすべてのことを丸っと担当しています。

昨年11月には、ミネソタにあるMayo Clinicの拠点へ渡航しました。渡航前は基本オンラインセッションだったため参加企業と話す機会があまりなく、本当に彼らにとって役に立つプログラムになっているのか確証が持てずにいたのですが、一緒に一週間過ごす中で企業さんから「本当にいいプログラムだよ、つくってくれてありがとう」と感謝されたり、現地で参加者同士も交流して仲良くなり支え合うコホートになっていくのを見ると、これまでの努力が報われた気がしました。

これまで医療ヘルスケアに全くといって縁のないキャリアだったので、最初は話を聞いていても専門用語ばかりでわからないことだらけ!仕事を通じて業界への理解が深まっていくことや、プログラムを通じて推しスタートアップがどんどん増えていくことが楽しいです。

ジェトロに入ってよかったこと、大変なこと これはスタ課特有かもしれませんが、入ってみてびっくりしたことは若手の裁量が思ったよりずっと大きいことでした。本当に自分は入社2年目なのかと疑うほど(笑)、任せてもらえていてありがたいです。その分、連携する海外アクセラレーターやVCと自分が表立って交渉したり、社内外関係者を巻き込みながら自分で進めていかなければならないプレッシャーもありますが、ジェトロの人は優しい人ばかりなので、困ったら周りの人が助けてくれるのでなんとかなっています。

緊張の司会 課内には新卒から4年目くらいの若手メンバーが多く活躍していますが、みんな優秀でバイタリティがあり、1年目からメインメンバーとしてプロジェクトを動かしていて、新卒1年目の自分はここまで動けていなかったぞ?と感心することばかり。

大変なところも挙げると、公的機関らしく社内処理やルールが多いこと。面接でも「うちは結構事務作業が多いけど、大丈夫?」と聞かれてましたが、これは事実ですね。大企業あるあるなのかもしれませんが、組織が大きすぎて意思決定のための承認には時間はかかりますし、隣の部門が何をしているのかキャッチアップしきれない部分もあり、社内の連携については伸びしろを感じます。この数年でかなりDXも進んでいて、社全体でワークフローをより良くしていこうというマインドセットはかなり感じます。

そして関わる人が幅広いということも、自分にとっては大きなチャレンジでした。前職では一緒に働く人が20代~30代がほとんどであり、ある程度共通のITレベルや思考を持っているからこそコミュニケーションに悩むことはあまりなかったです。今、同じチームには新卒~60代の方まで幅広く、正職員、任期付き職員、嘱託員、派遣社員などいろんな働き方の人がいます。部署や事務所によってカラーや慣習も異なるため、他の部署や事務所とやり取りをする際にも、ベースの考え方や仕事のやり方が異なることも。自分が「あたりまえ」と思っていることは当たり前ではないという前提のもと、丁寧にコミュニケーションを取るようにしています。

今回は2024年に入構した私自身の業務やジェトロについて感じることを書いてみました。私の業務はスタ課のほんの一部ですが、少しでもどんな仕事をしているのかイメージが湧いたのであれば嬉しいです。これから周りのメンバーにもインタビューしながら、もっと発信できればと思っています!

それでは、また!

/assets/images/4504049/original/b0ee378f-97d6-40a6-81ee-6171d86cc394?1579586689)

/assets/images/4504049/original/b0ee378f-97d6-40a6-81ee-6171d86cc394?1579586689)

/assets/images/4504049/original/b0ee378f-97d6-40a6-81ee-6171d86cc394?1579586689)

/assets/images/4504049/original/b0ee378f-97d6-40a6-81ee-6171d86cc394?1579586689)