【社員インタビュー】移動データを元に、サービス改善から街づくりまで。データサイエンスグループの見城さんに、やりがいと今後のビジョンを聞いてみた!

みなさん、こんにちは。人事担当の橋谷です。

今回は、データサイエンスグループで活躍する、見城紳さんにお話を伺いました。

膨大な移動データをはじめ様々なデータを扱えることによるOpenStreetならではのやりがいや、データ利用の今後の可能性まで、多岐に渡ってお話をいただきました。

OpenStreetにご興味のある方や応募するか迷っている方は必見です!ぜひ最後までお読みください。

―まずはOpenStreetに入るまでの経歴を教えてください。

大学や大学院時代には都市計画に携わっていまして、都市シミュレーションや統計的な手法を用いて「都市がどうなっているんだろう」という、都市計画分野のデータ分析をしていました。新卒では自治体の計画策定等の支援をしている建設コンサルタントの会社に入社し、空間データを含む統計データを読み解きながら、国内外の事例を調査・整理し施策提案や計画策定支援などを行っていました。

―「都市計画のシミュレーション」とはどういったものでしょうか。

実空間のシミュレーションというより概念的なもので、疑似的な都市空間を設定し、その中で色々な施策条件を変えていった時に、商業、住宅や緑地などの土地利用がどう変化していくかということに取り組んでいました。

―建設コンサルタントではどのような提案をされていたのでしょうか。

主には「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」という「どのエリアをどのような街にした方がいいか」という、まちづくりの方針を示す計画書を自治体と一緒に作成していました。自治体によって、こちらの提案ベースで作るところもあれば、自治体の意向を組みながら一緒になって作ることもありました。

―「都市計画分野でのデータ分析」は具体的にどのようなものでしょうか。

前職では空間的なデータを主に扱っていて、「どこにどんな施設が立地しているか」、「どこにどれだけ人口がいるか」といったところから分析をして、「こういうところにこういう施設を作った方がいいのではないか」とか、「人を誘導するためのエリアは、ここに指定した方がいいのではないか」といった分析をしていました。

データを用いてサービスを拡大するOpenStreetとの出会い

―OpenStreetにはWantedlyを通じて応募し入社されましたが、転職の経緯を教えてください。

前職ではコンサルタントとして「支援する側」に回っていたものの、支援するだけではなくて「実際に提供する側」もやってみたいという気持ちが強くなっていました。ちょうど自治体等に施策を提案しているときにも「タクティカル・アーバニズム」という、「まずは実験的にアクションを実行してみて、都市にどういう変化があったから、つぎはこういうアクションをしよう」という試行を短期で回しながら、都市を良くしていこうという流れが盛んになっていました。それを見ていて「シェアサイクルもまさにそれだよな、自分もやってみたいな」と思うようになって志望しました。

―OpenStreetへの入社は何が決め手だったのでしょうか。

サービスを提供しながら得たデータを街づくりやサービス拡大につなげていくところが、とてもやりたかったことと一致したので、入社しました。

―まさに「支援する側から提供する側に移りたい」という願いを叶えられるということですね。

はい、その通りですね。

データサイエンスのやりがい、そしてOpenStreetでの成長

―データサイエンスグループの業務内容は多岐にわたると思いますが、業務のやりがいや魅力、どのような仕事をしているのか教えていただけますでしょうか。

やりがいや魅力については、ありとあらゆるデータを取り扱えることは魅力ですし、経営の重要な意思決定もデータを元に行っている部分もありますので、とてもやりがいを感じます。

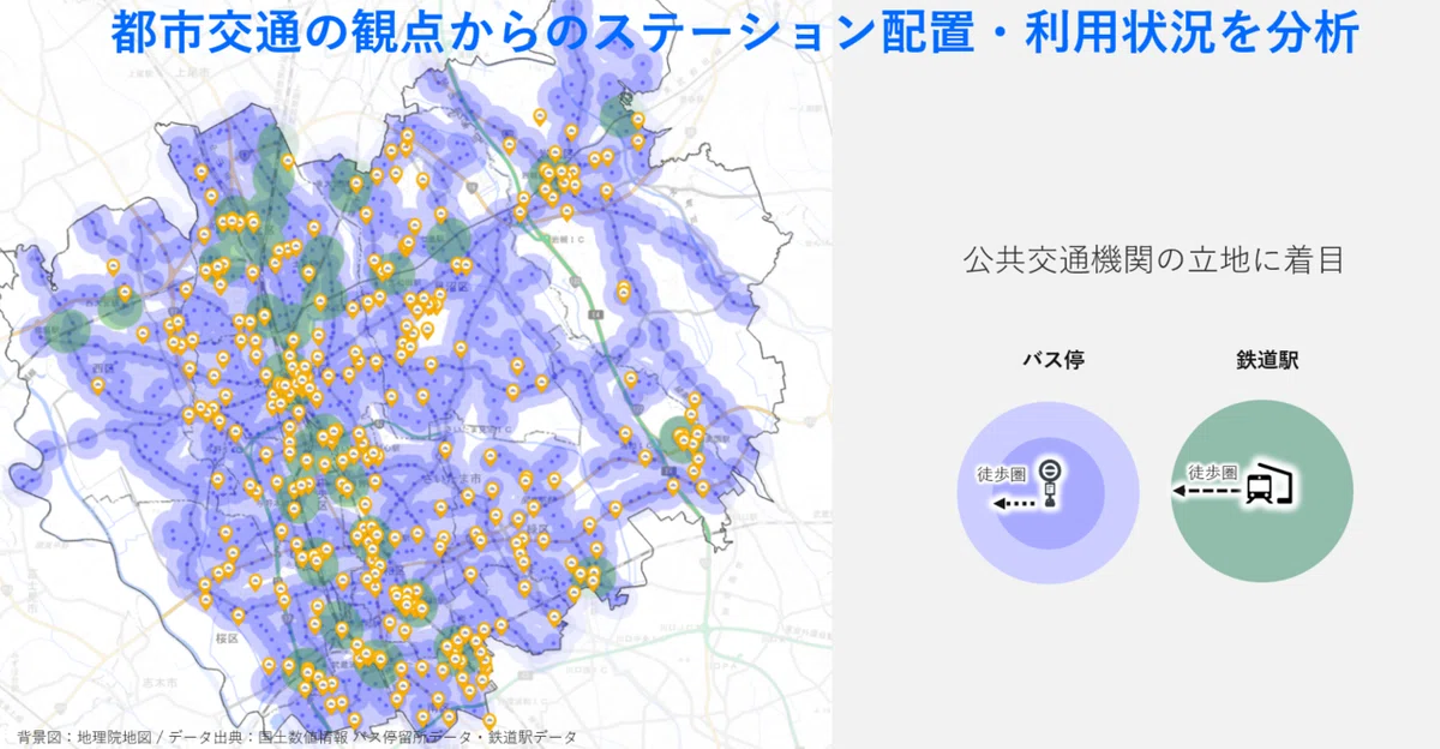

業務内容としてまずは、プラットフォーム統括の担当者や自治体と連携を図りながら、シェアサイクル導入の効果検証を賑わい創出や回遊性、交通利便性向上などの都市計画・交通計画の視点から、可視化・分析を行っています。

また最近では、サービスの規模も大きくなってきたことから、バッテリー交換や自転車の再配置等のメンテナンスに関わる部分をより効率的に回すために、日々のメンテナンス関連のデータを可視化・分析しながら、実運用にフィードバックするということをやっています。

マーケティングチームのユーザー向け施策において、施策の効果検証やマーケティング施策の目的に応じたユーザーのセグメンテーションなども実施しています。

最後に、今回のデータエンジニアの募集に関わってくるところですが、「データを使いやすくするための環境構築」もデータサイエンス部の業務の一つとなっています。

誰でもデータを取り扱えるようにするためには、データの可視化や分析がしやすいデータ基盤の構築を進めることが必要なので、データエンジニアの力が必要な状況です。まだ十分に仕組化ができていない部分が多いので、新しく加わっていただくデータエンジニアの方と十分にコミュニケーションを図りながら、データ基盤を構築していきたいです。

―多岐にわたるデータサイエンスチームの中で、見城さんの担当業務を教えてください。

位置情報を取り扱うような空間的な分析を担当することが多いです。具体的な例としては、自治体から「自転車の走行空間を整備したく、整備対象を絞るために自転車がどこを多く通っているか知りたい」という話をいただき、シェアサイクルのデータを集計・分析して街づくりに活用してもらっています。

また、民間企業と連携しながら自社のデータをより多くの場面で役立てていただく取り組みも行っています。民間企業と一緒に行政に提案を行うこともありますし、最近では大学や企業との共同研究も始めています。

―入社後に業務の幅も広がっているイメージがありますが、いかがでしょうか?

そうですね。もともとは街づくり分野でデータを生かしていきたいという想いがありましたが、ユーザーやメンテナンス向けのデータ分析というサービスの普及や改善につながるような部分にも携わるようになりました。

―その中でも特に「とてもやりがいを感じる」ことについて教えてください。

今期はメンテナンス周りの運営改善に注力していますが、サービス改善に直結する領域だからこそ、難しい要求をされることもあります。ただ、その中で実現のための道筋を見つけて歩を進めていくところにやりがいを感じています。

―自身の変化や成長を感じることはありますか

先ほどお話したように携わる業務の幅が広がりましたし、社内外で関わる人の数が増えたと感じています。色々なデータに触れる機会が増え、自分の中で「こうした方がいいのではないか」と感じることも多くなってきており、視野も広くなってきたと思います。

(画像上:移動データを元にした分析の一例、画像下:社内向けダッシュボードの例)

―今後チャレンジしてみたいことはありますか

社内の業務で効率化や仕組み化できる部分がまだまだあるので、それに取り組んでいきたいと思っています。

例えば、まだアイディア段階ですが、バッテリー交換等のメンテンナンスの効率化を図りたいと考えています。「このステーションにバッテリー交換が必要な車体が多いので、こういう順番でステーションを回っていただければ、効率的に対応できます」といったところまでできるといいと思います。バッテリー残量のデータや位置データ、道路のデータ等を組み合わせれば、最適なルーティングの提案も可能で、コスト削減にも繋げられると考えています。そしてデータを利用し効率化して生まれた時間で、また新しいことに時間や力を費やすことができますし、データサイエンスグループとしても社外とタイアップをして、街づくりにも力を注いでいきたいです。

未来の仲間へ

―最後にインタビューを読んでくださった皆様へメッセージをお願いします

OpenStreetはまだスタートアップといえる段階の企業ですし、変化が多い会社です。その変化を楽しみながら、新たな能力を身につけ、周囲と協力して新しいことにチャレンジできる方、そして何より多種多様なデータを扱えるところに面白みを感じていただける方と一緒に仕事ができると嬉しいです。カジュアル面談も行っていますので、ご興味のある方はぜひお気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。

【編集後記】インタビューを終えて

ご自身の強みを生かしたデータ活用や、それをサービス拡大につなげる視点など、お話を聞くだけでワクワクする未来を想像でき、非常に濃密なインタビューとなりました。貴重なお話をしていただき、本当にありがとうございました!

そんな見城さんと一緒に働きたい方や、興味のある方はぜひOpenStreetへのご応募、お待ちしております!

(プロフィール)

見城 紳(けんじょう しん)

2021年4月OpenStreet株式会社に入社

COO室 データサイエンスグループ 担当課長

/assets/images/3302510/original/5c7c4ec0-4d50-4c8a-8739-f14b8c482d49?1597479529)

/assets/images/3302510/original/5c7c4ec0-4d50-4c8a-8739-f14b8c482d49?1597479529)