こんにちは。ぴたカフェ代表の平田です。

前回の記事では幼児教室レクルンを立ち上げた理由や教育理念についてお伝えしました。今回は、教室開設後に直面した現場の苦労や課題、そして事業の転機となった出来事についてご紹介します。

天神西通りでの開業と"ゼロからの集客"

2015年4月、私たちは福岡市中央区の天神西通りに幼児教室レクルンをオープンしました。開設当初は、近隣のマンションを自転車で回りながらチラシを配布し、無料の絵本読み聞かせイベントや子育てイベントを教室や公民館で開催するなど、地道な集客活動を続けていました。しかし、無料体験レッスンには来てくれるものの、なかなか生徒として入室してもらうことができませんでした。

助け合いで乗り越えた教材開発の壁

様々な集客策を試みる中、初めての生徒が入室したのはオープンから5ヶ月後、教室近隣の飲食店の息子さんでした。毎晩自転車でチラシを配り続けていた私にとって、最初のお客さんが身近な方だったことは嬉しくもあり、思い通りにはいかない現実を痛感する出来事でもありました。

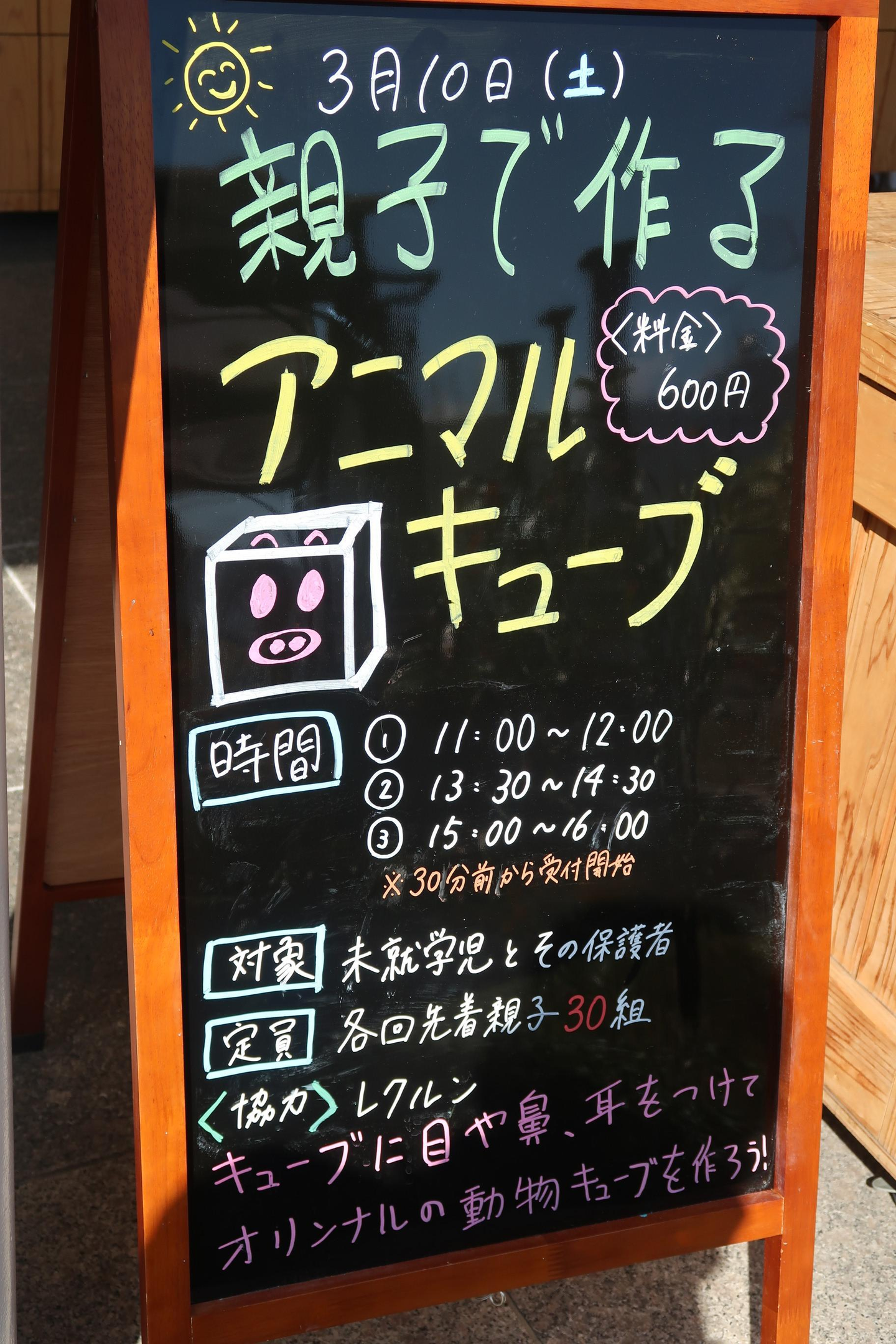

その後も集客の壁は高く、ハーブティー販売の方とのコラボイベントや、バイオリニストを招いたイベントなど、あらゆる手を尽くしました。同時に、レッスンで使う教材の開発も自転車操業状態で進めていました。1回のレッスンで約15個の教材を3学年分、4名分作成し、1ヶ月で3週間分のレッスンを行うため、毎月約500個もの教材を作り続ける日々。1年目で理想の教材を作りきれず、2年目も400種類を作り替え、最終的には1,000種類以上の教材を開発しました。

教材開発は決して社内だけでは成し遂げられませんでした。福岡に出張で来ていた友人や、ランニング仲間なども事務所に立ち寄ってくれ、時には夜遅くまで一緒に教材を作ってくれました。仲間たちの協力があったからこそ、膨大な数の教材を毎月作り続けることができ、困難な時期も乗り越えることができたのです。

保護者・子どもと向き合う現場の温度

教室では、子どもたちへのレッスンだけでなく、保護者の方とのコミュニケーションも大切にしてきました。レッスン後にはハーブティーを提供しながら保護者と会話し、子どもの成長を実感してもらうために毎月動画を作成し、教室に来られないご家族にも無料でデータを配布していました。

私自身はレッスンを担当できませんが、毎日教室で子どもたちの様子を観察し、教材を手に取った時の表情や、保護者の悩みや思いに耳を傾けることを大切にしてきました。時にはご主人の愚痴や趣味の話など、さまざまな会話を通じて信頼関係を築いていきました。

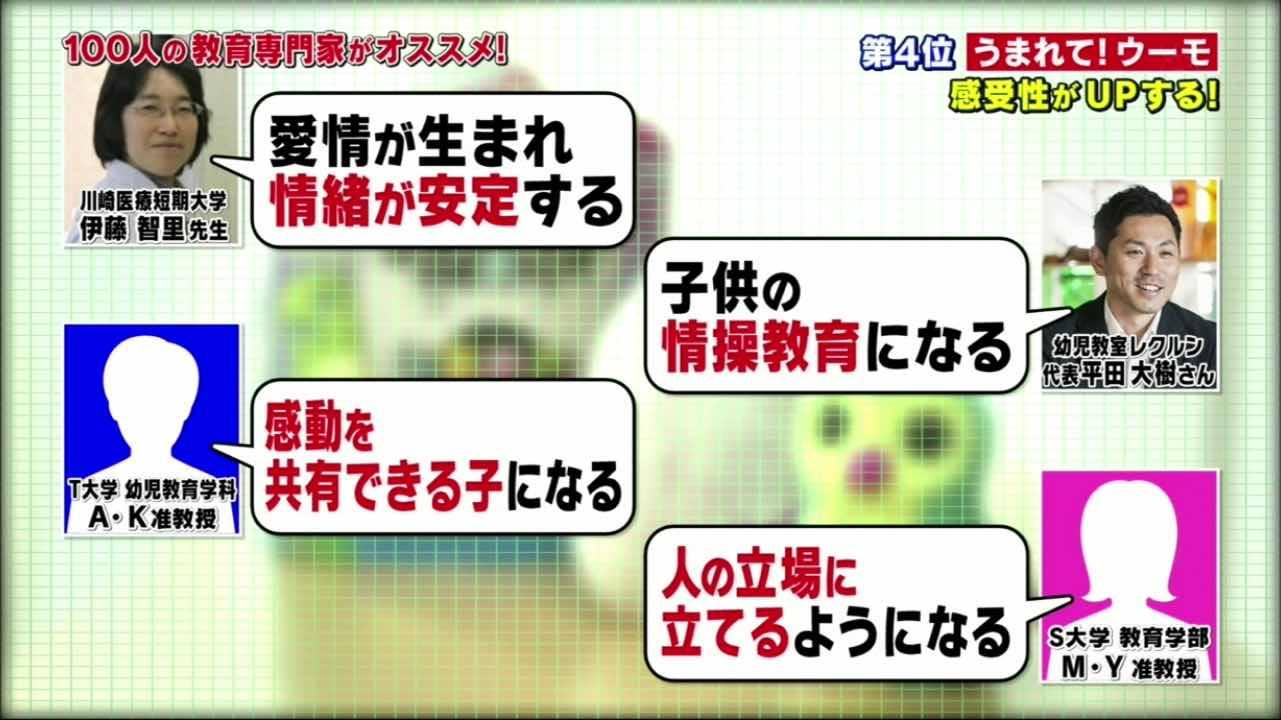

また、西日本新聞社が運営する「ファンファン福岡」で子育てコラムを執筆するなど、地道な情報発信も続けてきました。こうした日々の積み重ねが少しずつ実を結び、毎月少しずつ入室者が増え、メディアにも取り上げていただく機会が増えていきました。

社会の変化と"待機児童問題"という壁

しかし、順調に見えた教室運営にも想定外の逆風が訪れます。それが「待機児童問題」です。これまでの競合は他のお稽古教室でしたが、待機児童問題が社会的に注目されるようになると、保護者はレクルンか保育園かで選択を迫られるようになりました。その結果、入室者数は減らなかったものの、退室のタイミングが早まり、2歳児で保育園に入るために退室するケースが増加。今後も共働き家庭の増加とともに保育施設のニーズが高まることを考えると、教室の先行きに不安を感じるようになりました。

このままでは事業の存続が難しい。次の一手を考えなければならない――。

事業転換と新たな挑戦

この危機を前に、私たちは「直接保護者や子どもに教育を提供するのではなく、今後ニーズが高まる保育施設を通して教育を提供する方法がないか」を模索し始めました。具体的には、保育園への出張講座や教材提供といった新たな取り組みにチャレンジしました。これにより、より多くの子どもたちに私たちの教育理念や教材を届ける道が開けていきました。

おわりに

今、私たちは保育園の各種業務アウトソーシングや人材紹介事業を通じて、保育業界の働き方改革に取り組んでいます。現場で培った幼児教育への情熱と経験を活かし、保育士さんだけでなく、さまざまな方が活躍できる環境づくりや、保育園の本部業務の受託(たとえばLINE公式アカウントの運用や採用代行RPOなど)にもチャレンジしています。

こうした取り組みを通じて、保育現場の負担軽減や業務効率化を実現し、より多くの子どもたちや保護者、そして保育に関わるすべての方々が笑顔で過ごせる社会を目指しています。

このブログを読んでくださっているあなたにも、私たちの幼児教育に対する思いや、現場で積み重ねてきた挑戦の軌跡が少しでも伝われば嬉しいです。もし、私たちの想いに共感し、一緒に新しい一歩を踏み出したいと感じていただけたなら、ぜひ仲間として加わってほしい――そんな気持ちで日々活動しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。現場での苦労や仲間との助け合い、そして新たな挑戦のきっかけとなった出来事を振り返ることで、改めて多くの方々に支えられてきたことを実感しています。

これからも、子どもたちや保護者、そして一緒に働く仲間とともに、より良い教育の場をつくっていきたいと思います。

次回の記事では、こうした経験を経てどのような新しい一歩を踏み出したのか、その後の展開についてご紹介します。

ご興味のある方は、ぜひ次回もご覧ください。

※掲載している写真は当時のものです。