Fukuoka CTO Meetup vol.3 福岡で活躍する7社のCTO/EMが集まって参加者との対話型イベントを開催!

こんにちは!ホライズンテクノロジー広報担当です!

日に日に暑さが増してきましたね。

第三弾となった弊社主催のCTO Meetupですが、今回はテーマ別に設けた座談会形式、そしてCTOによって行われる公開メンタリングを行いました!

参加した方々全員がCTOを中心に白熱した議論を繰り広げておりました。

そんな熱い思いが飛び交ったイベントの一部刺繍をお見せできればと思います!

今回の会場は以前からお世話になっているfgn.(FUKUOKA GROWTH NEXT)様です。

起業家と支援者が集まるスタートアップ支援施設です!

今回も参加者の皆さまと共に一体となって盛り上がりました!

CTO7名が集結!イベントいよいよスタート

19:00、いよいよイベントがスタート🎵

ステージには、福岡を代表するCTO/EMの皆さまがご登壇くださいました。

まずは、それぞれのご経歴や会社紹介を交えた、軽やかな自己紹介からスタート。

会場の雰囲気も一気に和み、これからのセッションへの期待が高まります!

知見と共感が飛び交う、熱量たっぷりの座談タイム

座談会は、参加者が興味のあるテーマごとに自由に席を選び、ラフにスタート!

- AIはシステム開発をどう変えるのか

- エンジニアの評価制度

- CTOとしてのキャリア / エンジニア生存戦略

- 技術選定やアーキテクチャ

- エンジニア組織づくり

あらかじめ用意されたテーマにとどまらず、参加者それぞれが日頃から感じている疑問や悩みをぶつけ合う場となりました。

真剣に耳を傾けつつも、笑い声も交じる和やかな空気が印象的で、お酒の力も少し借りながら、どのテーブルも大いに盛り上がっていました😄

実務の現場で直面している“リアルな課題”が飛び交い、CTO/EMとの本音トークが次々と展開される、まさに濃密な時間となりました。

話が止まらない…!休憩時間も続く熱いトーク

予定していた10分の休憩時間——

しかし実際には、どのテーブルでも会話が途切れることなく続いていました。

各グループにはCTOが1名ずつ入り、「こんなこと、普段は聞けない」「これ、うちの現場でもあるあるです」といった声が自然と広がり、どのテーブルも真剣かつ楽しげな雰囲気に包まれていました😊

始まりました!公開メンタリング

公開メンタリングが始まりました!

メンティーの方1人にメンターが2人付き、アドバイスをする形式でした。

以下、内容を一部抜粋してお話しをさせていただきます。

🎤一人目のメンティー:株式会社Green prop 宮崎様

メンター:株式会社クアンド EM 松本様 株式会社ジチタイワークス EM 徳丸様

課題:少数精鋭のエンジニア体制で、どうIT活用を進めるか?

最初に登壇してくださったのは、宮崎様。

社内には情シス領域から自社サービス開発までを幅広く担当してきたエンジニアが1名在籍していましたが、宮崎様はその2人目のエンジニアとしてチームに加わられました。

限られた体制の中で、業務効率化やIT活用の取り組みを少しずつ形にし始めているフェーズにあるとお話しくださいました。

これに対して、CTO/EM陣からは自身の“エンジニア”としての経験談が。

「自分も最初は“ひとりエンジニア”だったけど、やるべきこと・期待されていることが明確に言語化されていたのが助けになった」

「いつまでに何をやるべきか、予算はどれくらいか…と、細かく詰めて決めていた。だから動きやすかった」

── “技術より先に、まずは言語化と期待の明確化”。それが最初の一歩、というリアルな声が印象的でした。

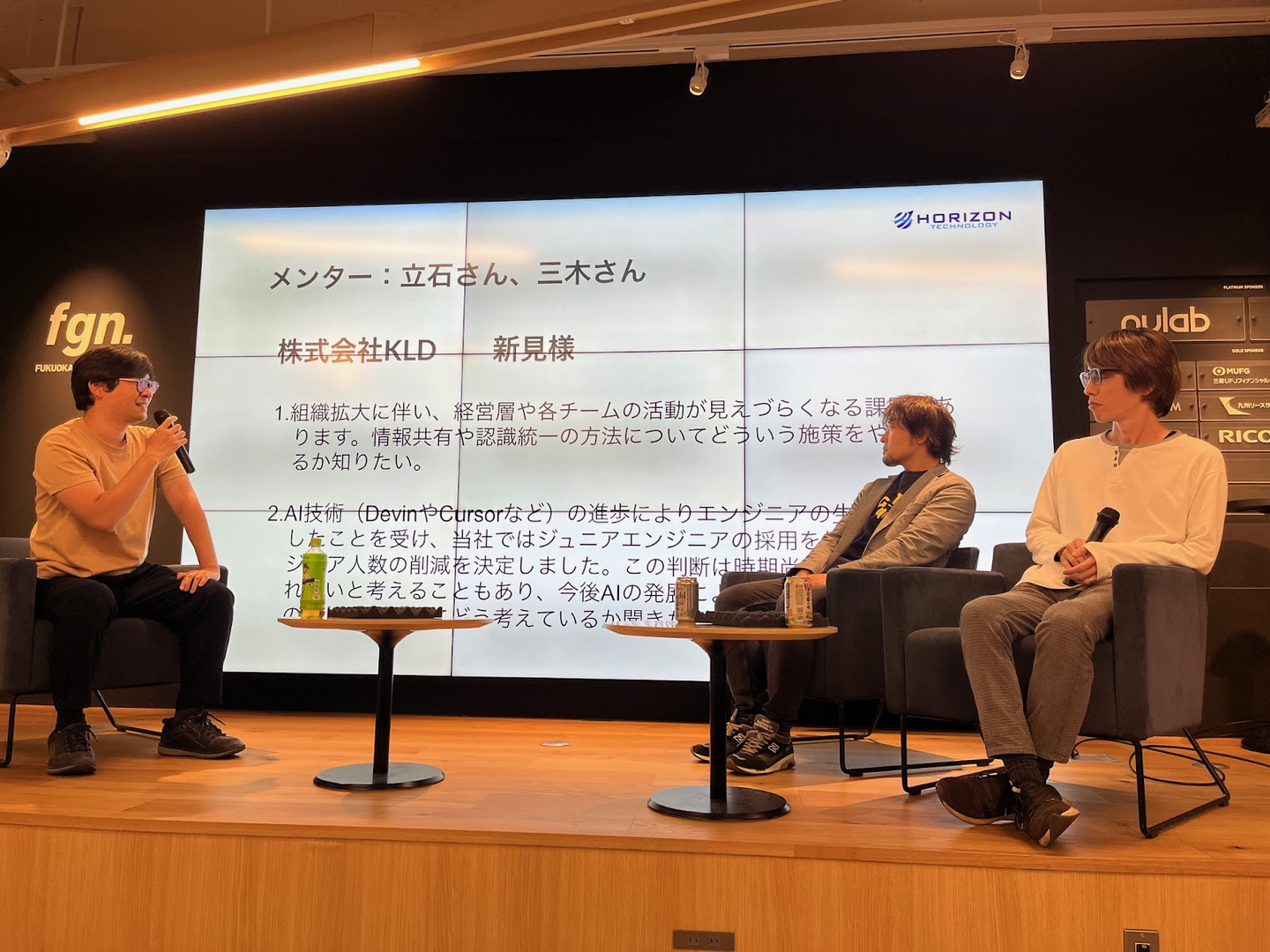

🎤二人目のメンティー:株式会社KLD 新見様

メンター:株式会社DentaLight CTO 三木様

株式会社トイポ CTO 立石様

課題:組織拡大に伴い、経営層や各チームの活動が見えづらい現状がある。

情報共有や認識統一の方法についてどういう施策をやっているか知りたい。

続いて登壇されたのは、新見様。

この1年で組織が一気に拡大。

人数が増えたことで、経営層の考えが現場に届きづらくなったり、チーム間の連携がうまくいかないといった、"見えづらさ問題"が起きてきたそうです。

「以前、10人ほどだった時は仕事終わりに飲みに行って自然と意思疎通ができていた。でも今はSlackで方針を発信しても、どうも“自分ごと”になってない感じがあって…」

こうしたリアルな悩みに対し、CTOたちが真摯に向き合いました。

CTOからのアドバイス:成長したチームには“仕組み”が必要!

「10人の時は自然と伝わっていたものが、20人を超えると“言っただけじゃ伝わらない”ってことが増える」

CTO陣から出てきたのは、「コミュニケーションの質を支える仕組み」の話。

✒️ OKRやIn-Sessionの導入

「たとえば会社として“3ヶ月でこういう方向に進みたい”というOKRを定める。

それに対して、各チームでは“じゃあ今週なにやる?”という形で細かく落とし込む。

毎週振り返って“できたこと”を称え合うことで、方向性がズレにくくなる」

✒️ “困りごと”ベースの共有文化を作る

「朝会で、“今こんなことで詰まってます”っていう話を出すと、他のチームから“それならこうすれば?”って知恵が返ってくる。課題の共有=連携のきっかけになる」

── 「人数が増えた分、距離ができる。でも、対話と仕組みでまた“つながれる”。そう思えるセッションでした。」

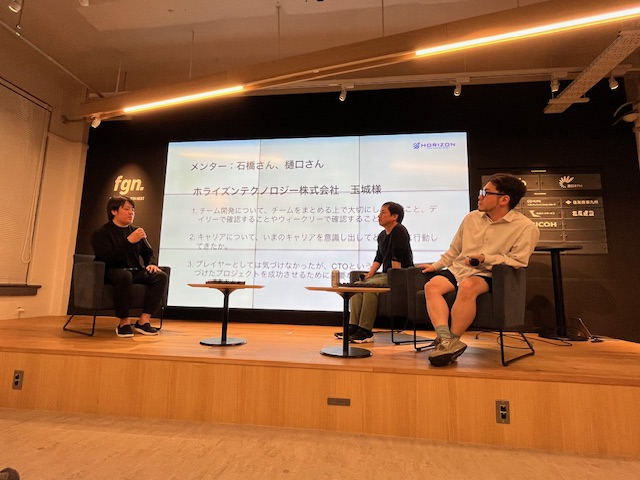

ホライズンテクノロジーからは玉城さんが登壇!

最後に登壇したのは、弊社から参加した玉城さんです🎉

エンジニア2年目にして、すでにチームをまとめる立場に立ち、日々奮闘されています。

メンター:株式会社ヤマップ CTO 樋口様

株式会社オープンエイト CTO 石橋様

①メンタリング内容

チームをまとめる上で大切にしていることとは何でしょうか?

デイリー・ウィークリーで気をつけていることも、ぜひ聞いてみたいです。

チームの土台は「信頼、尊敬、謙虚」

日々の確認事項や判断軸として出てきたのが、「ファクトベース」というキーワード。

「できた・できなかったを“事実”として話す。うまくいかなかった理由や感情論はそのあと。まずは“何が起きたか”をチームで共有することが大事」

つまり、「成果を振り返ること=誰かを責めること」ではない。

価値観と事実ベースの会話を大切にすることで、共通の事実をもとに会話ができ、チーム全体が前を向ける——そんなメッセージが込められていました。

②メンタリング内容

プレイヤーとしては気づけなかったが、CTOというポジションから気づけたプロジェクトを成功させるために必要な視点はありますか?

CTO=開発もするけど、経営者でもある

CTOは、ただの技術責任者ではないということ。

経営の一角を担う立場として、売上やKPIの達成など、会社全体の目標を意識して動く必要があります。

プロジェクトの“完成”はゴールじゃない

開発が完了してリリースされたからといって、それで終わりではありません。

その先にある「どう使われるか」「どう売上につながるか」までを見届けるのがCTOの役目。

共感できる仲間と、同じ方向を向く

もうひとつ大切なのが、会社のミッション・ビジョンに共感している仲間と一緒にプロジェクトを進めること。

いくら優れた技術があっても、目指す方向がバラバラでは、良いチームとは言えません。

共通の目的を持ったメンバーと共に、同じ未来を描いて開発していく。

それが、CTOとしてプロジェクトを成功に導くうえで、欠かせない視点だと感じています。

CTOに求められる「経営の視点」と「仲間と向き合う力」

エンジニアとしての「つくる力」だけでなく、プロジェクトの先にある「会社の成果」や「共に働く人との信頼関係」にまで視野を広げること。

それこそが、これからのCTOに求められる“次の一手”なのかもしれません。

立ち話が止まらない!盛り上がる懇親タイム

懇親会の様子

座談会とメンタリングが終わるころには、あっという間に懇親会の時間に!

すでにお酒も入っていたこともあり、みなさんすっかり打ち解けた様子で会話が止まりません。特に印象的だったのは、誰も席に座らず、スタンディングでずーっと話し込んでいたこと。

リラックスしながらも、共通の課題や興味があるからこその“深い会話”。

まさに、このイベントならではの懇親の形でした。

イベントを振り返って

最後まで笑顔と熱気に包まれた、あっという間の数時間でした。

CTOを囲むかたちで交わされた会話は、技術のことから組織づくり、キャリアの悩みまで多岐にわたり、どのテーブルも立ち話が尽きないほどの盛り上がりに。

立場や会社の垣根を越えて、「現場のリアル」と「未来のヒント」が交差する、貴重な対話の場となりました。

このつながりを、次へ

今回のイベントは、多くの方のご参加とご協力のおかげで、想像以上に熱量のある時間となりました。このつながりや気づきが、参加者の皆さんにとっても次のアクションやヒントになれば嬉しいです。

私たちはこれからも、立場や経験を超えて“語り合える場”を広げていきたいと思っています!

/assets/images/11027252/original/7e59be94-3f56-4219-8fa7-2a9d405524c2?1667291072)

/assets/images/11027252/original/7e59be94-3f56-4219-8fa7-2a9d405524c2?1667291072)

/assets/images/11027252/original/7e59be94-3f56-4219-8fa7-2a9d405524c2?1667291072)