📌インタビュー📌

今村不動産代表 今村則永

「経営計画って結局、計画通りになんてならない…」

企業経営者の方はもちろん、フリーランスの方でも経営計画を立てている人はたくさんいるでしょう。けれど「どうせ計画通りになんていかないんだから、経営計画なんて必要ないんじゃないか」と考えている人も中にはいるかもしれません。

実際、創業からずっと毎期の事業計画や数値目標を自分なりに掲げて金融機関への訪問などをしていましたが、正直なところ直近数年の実績をもとに「ざっくりこれくらい売上を増やしていきたいなー」という、あまりにも大雑把な目標設定をしていました。利益を出すためにがむしゃらに働いてきた結果、会社としてはそれなりに成長はしていました。ただ、事業の数値目標はあれど、会社としてどうありたいかといった経営目標や中長期的な計画は、まだまだぼんやりとしている状態でした。

そんな僕が「今後の会社のことを考えてもう一度、経営計画書をきちんとつくろう」と思ったのはちょうど3年ほど前。コロナ禍でも順調に余剰利益を積めたこと、社員が増えてきて組織体制の基盤が整ってきたこと。理由は他にもいろいろあるんですが、ふと立ち止まって会社の将来を思い描いた時に「このまま、のらりくらりと経営を続けていくのが果たして本当にやりたかったことだろうか?」と自分自身に問い直したのがきっかけでした。

いままで通りの経営を続けていけば、この先数年はそれなりに売上も利益も出せる自信はありました。ただ、会社の規模感としてはできることに限界もある。いろんな人の力添えで会社として成立しているけれど、社会に還元・貢献できるようなインパクトある事業を展開するにはまだまだ時間がかかりそうだ。そんな風に考えて、会社の未来、そして自分なりの将来ビジョンを照らし合わせながら、経営計画書をまとめ直すことにしたんです。

今村不動産は2023年6月で9期目に突入しました。経営計画書を刷新して3年です。もちろん全てが計画通りとはいきませんが、当初計画した5年後の売上目標50億、10年後の100億に向けての数値目標や組織づくりについては、おおむね計画通りに進んでいます。漠然とした未来予測ではなく「会社として、また個人として達成すべき目標が明確になったこと」「判断に迷ったときに立ち返る指標ができたこと」が、経営計画書をつくってよかったなと思うところです。

他にも、僕ら不動産の開発会社は商売として扱う金額が大きいので、必然的に自己資金ではなく金融機関からの融資をもとに事業拡大を目指していきます。綿密な事業計画書があること、それにもとづいた経営ができていることは評価にもつながりますし、会社の成長スピードもこの数年で以前よりもぐんとはやくなったと感じています。

そんなわけで、今回は僕なりの経営計画についての考えをまとめてみることにしました。経営計画書作成のプロではありませんが、何か少しでもヒントになれば嬉しいです。

経営数値目標は経常利益から逆算して考える

経営計画書に決まった形式はありませんが、僕なりにまとめると

① 会社として掲げる理念や経営方針

② 当期を含めた中長期的な数値目標

③ 中長期的な事業展開や組織体制

に分類できるんじゃないかと考えています。

①に関しては企業としてどんな未来を目指すのか、いわゆる企業ブランディングを社内でチームを結成し、外部ブレーンにも入ってもらって進めていきました。これはまた別の機会に詳しくご紹介したいと思います。今回は②数値目標と③事業展開について紐解いていきます。

まず、経営計画で重要な数値目標ですが、僕の場合は経常利益から逆算して考えるようにしています。当たり前のことですが、いくら売上が上がったとしても、利益が残らないと会社存続はもちろん成長のための翌期の投資もできなくなってしまいます。経常利益、そして税引後の純利益をどれだけ残しながら毎年何に投資していくか。ここを数値目標の軸にすることで、中長期的な事業展開やそのために必要な組織体制・採用計画も立てやすくなりました。

簡単に解説するとこんな感じです

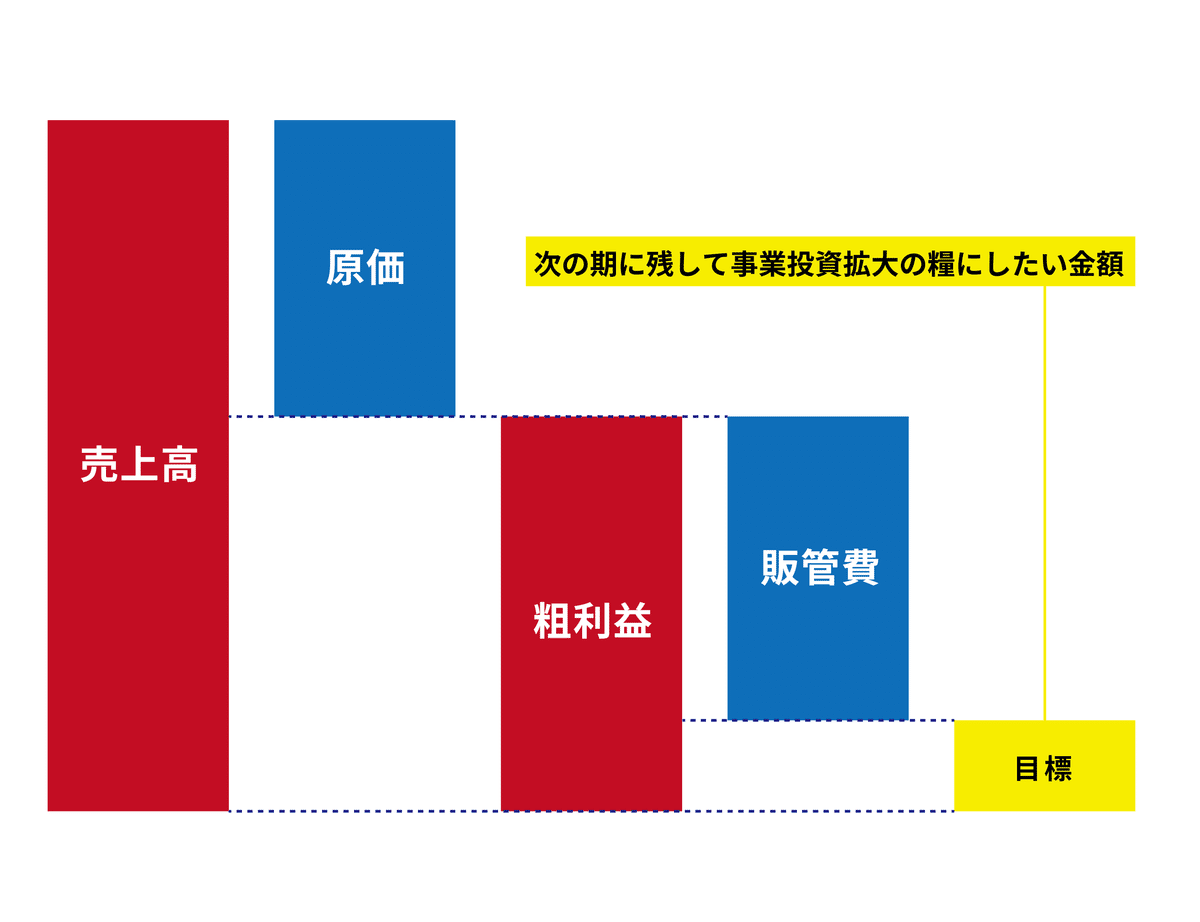

経常利益をもとに逆算して売上目標をつくっていくわけですが、ここで重要になるのがほっておいても出ていく「販売管理費」。販管費の金額予測が正確なら『目標とする経常利益+販管費(固定費)=必要となる売上総利益(粗利)』という逆算ができます。さらに、ここで出した粗利を粗利益率で割り返すと、売上目標が算出できるといった算段です。

もちろん、これはあくまで数値を出すための考え方で「販管費」と「粗利益率」が実際とかけ離れてしまっていると、数値計画自体の意味がなくなってしまいます。大事なのは自分の会社の事業構造をしっかり把握しておくことだと思います。

事業構造の把握のために役立ったキャリア制度

会社の業種や事業によって、販管費に対する考え方や粗利益率はまったく違うと思いますが、僕の場合、自社の事業構造を把握するのに役立ったのが、前回ご紹介した「給与体系・キャリアパス」でした。

/assets/images/19687773/original/19cf9b94-11cf-4ec9-b6a0-edc38ceb829e?1731461604)

/assets/images/19687773/original/19cf9b94-11cf-4ec9-b6a0-edc38ceb829e?1731461604)

/assets/images/19687773/original/19cf9b94-11cf-4ec9-b6a0-edc38ceb829e?1731461604)