三越伊勢丹におけるDXとモダナイズと内製化の現在 - ITモダナイゼーションSummit Web Live 2025

2025年4月9日・10日に【ITモダナイゼーションSummit Web Live2025】(株式会社日経BP社主催)が開催され、弊社取締役の鈴木が「三越伊勢丹において「DXとモダナイズと内製化」を同時に推進する取り組みについて」というタイトルで登壇しました。

三越伊勢丹では2020年から「ビジネスプラットフォーム(BPF)」と呼ばれる基盤を整備してきました。この整備を進めていく中で、DXとレガシーモダナイズと内製化を同時に推進しており、2030年に向けた変革を進めています。講演では、三越伊勢丹が整備しているビジネスプラットフォームの構造や、構築するための組織体制を解説し、具体的にどういった成果を上げることができたのか事例を交えて紹介しました。

弊社登壇部分の資料は以下の通りです。

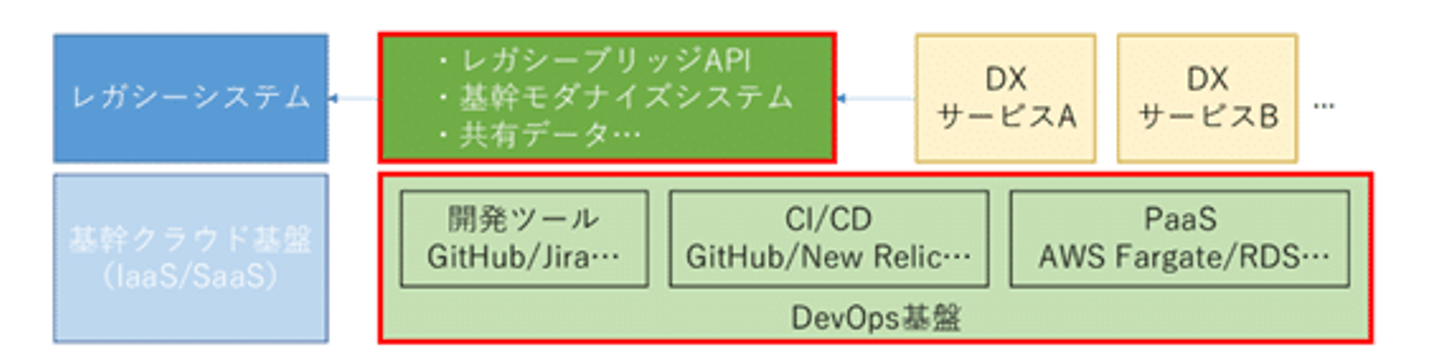

ビジネスプラットフォーム(BPF)とは?

三越伊勢丹のビジネスプラットフォーム(以下、BPF)は、開発ツール、DevOpsツール、AWSのマネージとサービスが組み込まれたDevOps基盤の上に、サービスやAPI、共有データなどが配置されています。

インフラの自動化(IaC)を前提に、AWSの仮想マシン(IaaS)は使わず、全てマネージドサービス上のコンテナで構成されています。これにより、保守体制の最小化と開発リードタイムの短縮を実現されました。すでに200以上のコンテナが稼働しています。

レガシーシステムもクラウド上にありますが、別のクラウド環境になっています。レガシーシステム用のクラウド環境はクラウドリフトを前提に、IaaSベースとなっています。こうすることでBPFのポリシーを明確にしています。

いつから、なぜ整備したのか?

2019年、三越伊勢丹では社内外の有識者とともに、いわゆる「2025年の崖」問題に対応するための技術戦略を検討しました。100を超えるレガシーシステムを全面的に刷新するのは現実的でないという判断のもと、DevOps、マネージドサービス、自動化を柱とした段階的モダナイズの方針を採用しました。

翌年の2020年からは組織化して「ビジネスプラットフォーム(BPF)」の構築を本格化し、現在まで継続的に構築を行っています。

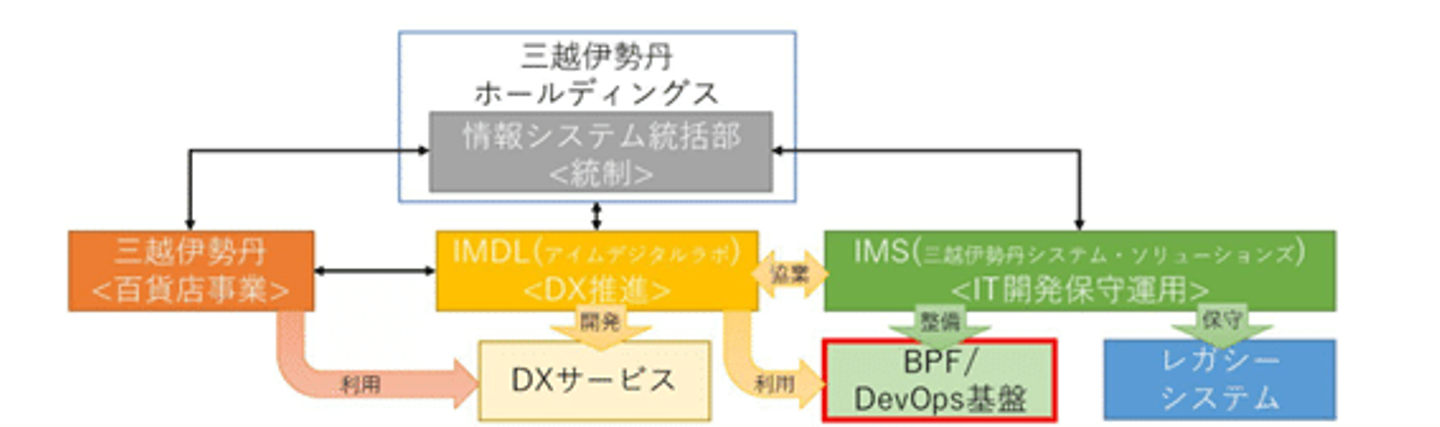

3部門の協業体制

三越伊勢丹グループでは、以下の3部門が連携し、DXを推進しています:

- 三越伊勢丹ホールディングス 情報システム統括部:全体統制、技術戦略策定

- 三越伊勢丹システム・ソリューションズ(IMS):レガシー保守運用、BPF整備

- アイムデジタルラボ(IMDL):DXサービス開発、内製化推進、技術支援

アイムデジタルラボは、この中でも2019年にDX推進機能子会社として設立されました。あえてシステム子会社と分離し、外部の専門人材の採用や内部人材の異動などで内部からDXを推進を行うことをミッションとしています。

この体制により、ガバナンス、安定運用、機動的な開発のバランスが取れた推進が可能になっています。

3つの効果

2020年から、すでに丸4年の整備を続けている中での成果について整理したいと思います。

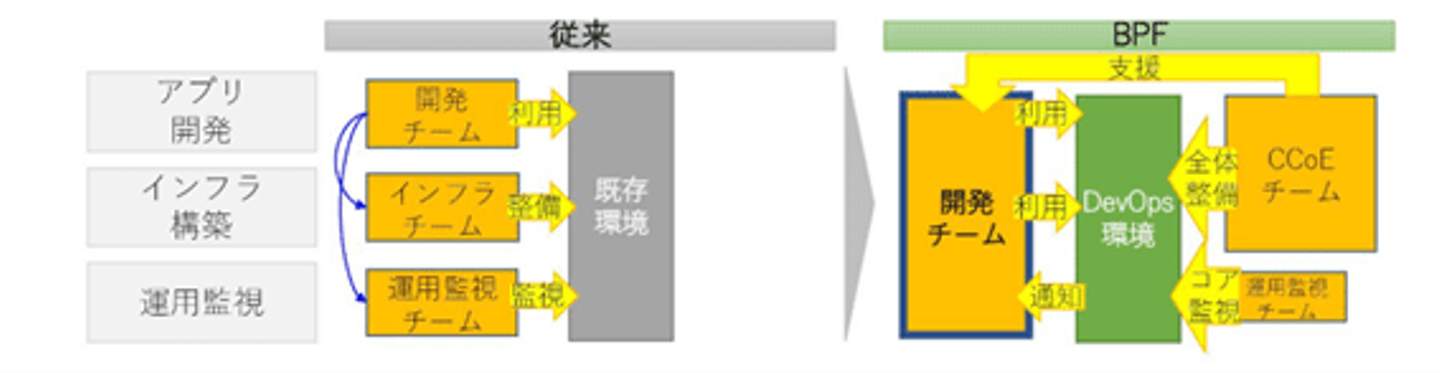

① DXが推進される

DevOpsを推進することでシステムの構築スピードが上がりました。一番大きな要素は、開発チームがインフラ構築も運用も担うことです。従来は開発チームから、それぞれ他部門に作業依頼していました。そのため時間がかかったり、事前に合意する必要があるなら、柔軟性に欠けていました。BPFを前提にする場合、開発チームはさまざまな自動化ツールを使用しながら、自分たちでインフラを構築し、運用も行います。

これにより、インフラチームはCCoEやSREとして再編され、ツール整備や標準化に注力しています。

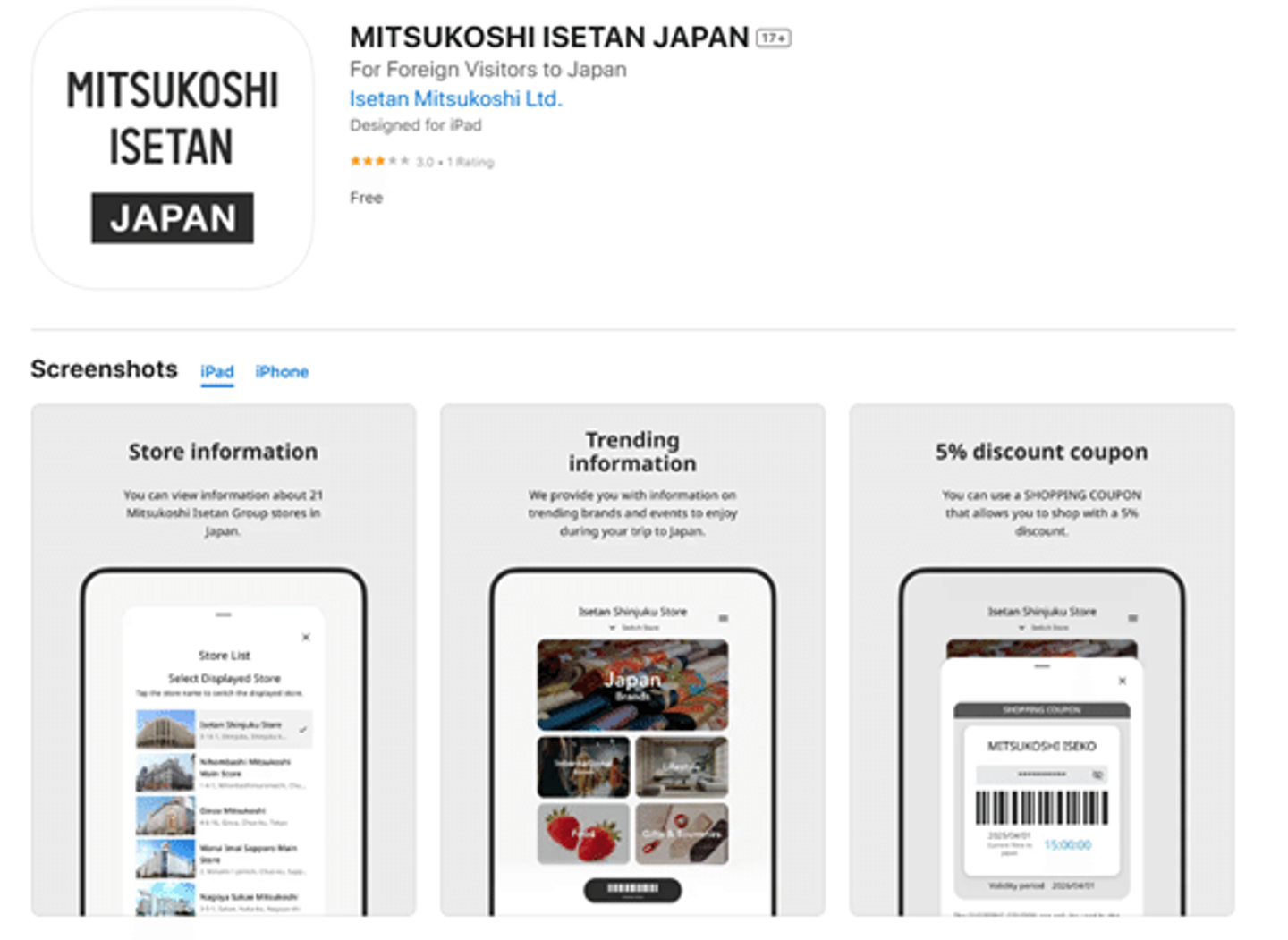

<事例> 海外向け顧客アプリ「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN」

2025年3月末にリリースした海外顧客向けアプリ「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN」では、インフラ構築を最終フェーズ1カ月で整備しました。海外向けアプリでは各国のレギュレーションへの対応に十分な時間をかける必要があります。そこで、「ここまでできる」ということを確定させてから、それらの機能に適したインフラを整備するという方式を選択しました。社内のテンプレートなどを活用することで、インフラ構築を短い時間で完了することが可能になっています。

➁ 段階的なレガシーモダナイズが推進される

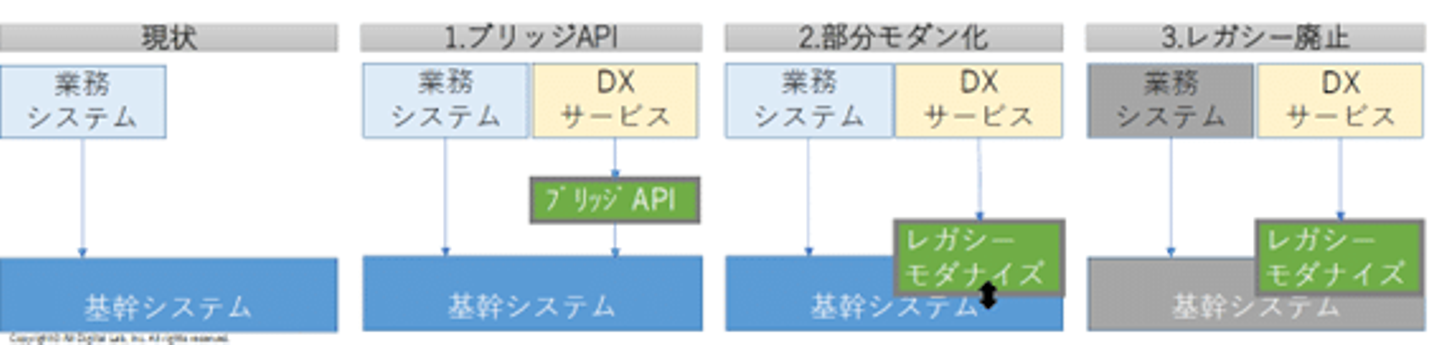

レガシーのモダナイズにおいて重要なのは段階的に進めることです。ストラングラーパターンを利用することで、既存のレガシーシステムへの投資コストを低減させながら、必要な部分だけのモダナイズを推進しています。

実際には、以下のような進め方をします。

- 現状は、既存の業務システムが基幹システムを利用している

- 新規に構築したDXサービスが基幹システムを利用したい場合は、必ずBPF上にブリッジAPIを構築し、利用する

- 基幹システム側でモダナイズの範囲が明確になったら、その部分をBPF上にレガシーモダナイズサービスとして構築。DXサービスが利用する。ただし、既存の業務システムは、これまで通り基幹システムを利用する

- 最終的に基幹システムと、それに依存した業務システムを廃止(もしくは塩漬け)することで、全てがBPF上に構築された状態になる

レガシーシステムを再構築すると、結局は現行の仕様を引き継いだ複雑で巨大なシステムを作ることになってしまいます。そのため、現在のビジネスモデルとして優先的に必要な部分だけを再構築し、最終的には不要な部分を捨てる、あるいは塩漬けにすることで投資効率を最大化しようとしています。

<事例> 会員基盤再構築

三越伊勢丹では、元々ECサイト用に作られたWEB会員を、OMOの観点から店頭でも利用するデジタル会員と位置づけるようになりました。これに伴って、様々な改修が必要になりました。ここでもストラングラーパターンの考え方を取り入れ、既存システムへの影響を避けながら、段階的に開発を推進しています。

まずはレガシーブリッジとしてSSO(シングルサインオン)機能を分離し、次に権限管理・セキュリティ機能の分離まで進めてきました。今年度には会員管理基盤を再構築し、会員基盤としての整備を完了する予定です。

③ 内製化が推進される

DXを推進する上で内製化が重要です。レガシーシステムを作り上げた世代が引退し始める中で、新たなビジネスを理解し、そのノウハウを社内に残さなければなりません。そこでDXやレガシーモダナイズは積極的に若手メンバーに担ってもらっています。これはBPFによってシステムが小さなサービスとして作れるようになったことで、ビジネス的な重要度が高い部分だけを若手メンバーに任せることができるようになりました。

若手の活躍を推進するための支援体制にも力を入れており、アイムデジタルラボのエキスパート人材も積極的に支援をしています。経験が一番の学びになるため、小さなチャレンジや失敗を重ねて経験値を上げてもらいながら、専門家にレビューしてもらい進めるというかたちを取っています。

<事例> リモート決済の金額計算

「WEB決済サービス」はコロナ禍をきっかけに整備された「来店せずともリモート決済をする」ための仕組みです。ここで利用している金額計算エンジンはグループ内の若手が作り上げました。

百貨店の金額計算は、値引き・優待・ポイント・税金等によって大変に複雑で、ブラックボックス化していましたが、これをルールエンジンを使って再整理することに成功しました。テストも自動化されており、インボイス対応も非常に低コストで実現しています。

今後に向けて

・2030年までに28テーマ

三越伊勢丹グループでは、中期経営計画の中で2030年までに「館業から個客業への転換」を掲げています。これに対応するITロードマップも定め、28のテーマについて対応を進めています。

人事・会計領域などのようにウォーターフォール型で取り組むべきテーマもありますが、BPFもあることで継続開発を前提にしたアジャイル型、あるいは四半期ごとに見直しをかけるサイクル型も選択できるようになっています。

重要なことは、こうした選択の幅があることです。それぞれの案件特に合わせて、最適な手法を選択していきたいと考えています。

さいごに プラットフォームへの取り組みが重要な理由

① 個別システム管理 ⇒ 全社サービス群管理への変化

昔のように「サイロ化されたシステムを連携させる」という世界から「サービスやデータがメッシュに配置されて連携している」という世界に変化しています。そのためプラットフォームが全体を横断するように整備しておく必要があります。

➁ 学びながら組織や人材を変えていく

三越伊勢丹も何年も取り組みを継続することで、次第に理解者が増えていきました。外部のエキスパートをうまく活用しながら、重要な部分は自分たちで学んでいくことが重要です。

③ 経営方針の変化に対応する

300年の歴史がある百貨店も、コロナ禍によって劇的な変化を経験しました。そうした変化に対応できるITを考えた時、プラットフォームを整備する事で、IT基盤を柔軟にする必要があります。

三越伊勢丹では今後も、現場とともにビジネスとITを接続し、持続的な変革を推進していきます。

アイムデジタルラボでは、現在、DX推進を一緒に進めるエキスパート人材を募集しています!

/assets/images/4563078/original/2d97c277-558f-4968-9db1-edbfc6ace23c?1580699653)

)/assets/images/4563078/original/2d97c277-558f-4968-9db1-edbfc6ace23c?1580699653)

/assets/images/4563078/original/2d97c277-558f-4968-9db1-edbfc6ace23c?1580699653)