*本記事は、以下noteの転載になります。

https://note.com/ryosuke_fujiwara/n/n69ce4bf72a4f

1.はじめに

2024年は生成AIの進化が目覚ましい1年でした。

直近では、エンジニア、セールス、カスタマーサポートといった職種で、より実務に踏み込んだLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)サービスが増えてきたことで、AIへの興味関心はますます高まっているように感じます。

しかし私は、Gaudiyで組織人事を担う立場として、「AIをどう使うか?」というHowばかりが語られることに少しモヤモヤを感じています。

もちろん効率化や自動化は重要ですが、AI時代には「そもそも私たちはどのような組織を作りたいのか?」「そのためにAIはどのような位置づけであるべきか?」というコンセプトから発想を始めることが不可欠だと考えているからです。

Gaudiyでは2024年からAI時代の組織づくりを真剣に考え始め、私も組織人事として、自分の分身となるAIエージェントを作り、全社員に触れてもらう実験を行いました。

このnoteでは、自分がAIエージェントと協働した2か月間から得た、人間とAIが組織で協働していく上で大事な学びをシェアしてみたいと思います。

私たちの実験結果が、経営者、組織人事、チームリーダーなどの皆さんに、AI時代の組織づくりを考える材料になったら嬉しいです。

目次

- 1.はじめに

- 2.AIエージェントブームに至る技術的背景

- 3.Gaudiyにおける「Fuji Agent」との協働実験

- 3-1.当時の課題意識

- 3-2.やったこと

- 3-3.得られた反応

- 4.AIエージェントのポテンシャルと課題

- 4-1.ポテンシャル

- 4-2.課題

- 5.AIエージェントを人事・組織開発の対象と捉える

2.AIエージェントブームに至る技術的背景

多くの専門家が「2025年はAIエージェントの年になる」と考えています。

なぜいまAIエージェントが注目されるのかを理解するためには、LLMの登場以降の技術の進化の流れを把握するとわかりやすいです。AI時代の組織を考える前に、まず技術的な背景をおさらいしてみましょう。

ChatGPTが世界を賑わせたのは2022~2023年ですが、この流れはさらに加速し、2024~2025年にはAgentic WorkflowやAIエージェントという概念が急速に台頭してきました。

2022年頃:対話型AIの普及

ChatGPTが登場し、“チャットでAIに命令する”というUIが一気に浸透。プロンプトエンジニアリングが話題に。

2023年頃:RAG(Retrieval-Augmented Generation)

LLMの外部知識活用が進化し、自社の文脈に合った回答が可能に。

2024年頃:Agentic Workflow

LLMを都度相談する相手としてではなく、タスク遂行者として活用する手法が広まる。Difyなどのサービスで、ワークフロー全体を自動化する例が注目された。

2025年以降:AIエージェント

人間に近い形でタスク実行や意思決定を行うAIが登場し、AIが組織の中でより本格的なインパクトを持つようになると予想される。

いちいち人間がプロンプトで命令したり背景知識を渡さずとも、AIエージェントであれば自分の意図や文脈を汲み取って自律的にタスクを遂行してくれるため、さらに大きな効率化が見込まれるというわけです。

AIエージェントはSNSやメディアでもバズワード的に取り上げられていますが、本格的に組織実装された事例はまだ多くありません。AIエージェントが導入された組織のイメージを掴むため、3章ではGaudiy社内で行った実験の模様を紹介したいと思います。

3.Gaudiyにおける「Fuji Agent」との協働実験

Gaudiyは、2023年にスタンフォード大学とGoogleの共同チームが発表したGenerative Agents論文でAIエージェントのポテンシャルに注目し、その4日後にCEOの石川さん主導で生成AIチームを立ち上げました。

この研究は、AIエージェントを仮想世界でシミュレーションさせた結果、まるで人間のようなコミュニケーションや協調行動が見られ、AIが単なるツールを超え、人間の組織に深く入り込んでくることを予感させるものでした。

それ以来、GaudiyはAIチームの採用を強化し、R&Dに留まらず自社プロダクトでのPoC(Proof of Concept:概念実証)にも取り組んでいます。

私は組織人事として、「AIエージェントは人事・組織開発にも活かせるのではないか?」と、強い関心を持っていました。

そこでAIチームのリーダーである北川さんと協力して、当時抱えていた課題を解決するための私の分身型AIエージェント、通称「Fuji Agent」を作り、Slackに導入することにしました。(私が社内でFujiさんと呼ばれていることにちなんで北川さんが命名してくれました 笑)

3-1.当時の課題意識

2024年の8〜9月頃、私はGaudiyの人事制度の設計・導入を進めていました。Gaudiyでも初めての試みだったため、丁寧にドキュメンテーションや説明を進めていきましたが、1回目の全社説明会で以下のような課題を感じていました。

- 質問するハードルが高い:全体の場では素朴な疑問や質問がしづらい雰囲気があった

- 制度の抽象度が高いため、一度の説明では理解しきれない:ドキュメントも全社公開していたものの、隅々まで読むのも大変だし、メンバーからするとわざわざ私の時間をとって質問するハードルも高かった

かといって、私が全員の疑問に個別に対応し切ることも、時間的に難しい。そこで「私の分身となるAIエージェントと対話的に疑問を解消できる仕組みがあれば、人事制度の理解が一気に高まるのでは?」と考えました。

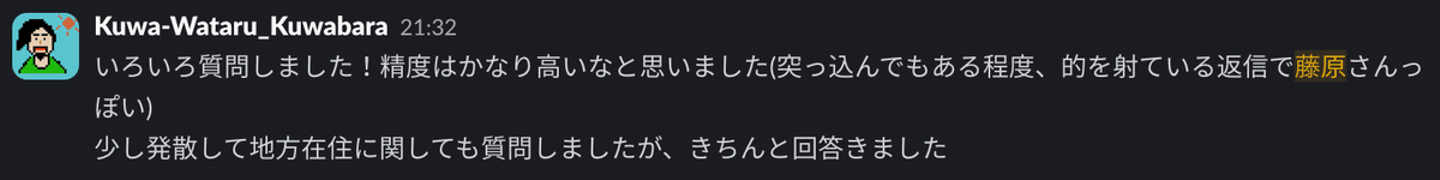

3-2.やったこと

Fuji Agentには、Gaudiyの人事制度の要点や想定Q&Aを学習させており、Slack上でDMを送ると制度の内容を気軽に質問したり、「なぜこういう設計になっているのか?」について議論できるようになっています。

Slackアイコンもホンモノの藤原と同じに

新規性の高い体験でもあるため、最初はCBT(Closed Beta Test)として一部のメンバーに参加してもらい、その後OBT(Open Beta Test)として全社公開する二段階の進め方としました。

- CBT:

- 対象者:希望者(約10名)

- 実施内容:Slackのチャンネルに招待し、Fuji Agentに非同期で自由に質問できる環境を提供

- OBT:

- 対象者:全社員(約100名)

- 実施内容:人事制度説明会の場で、説明を聞きながらリアルタイムにFuji Agentに質問できる環境を提供

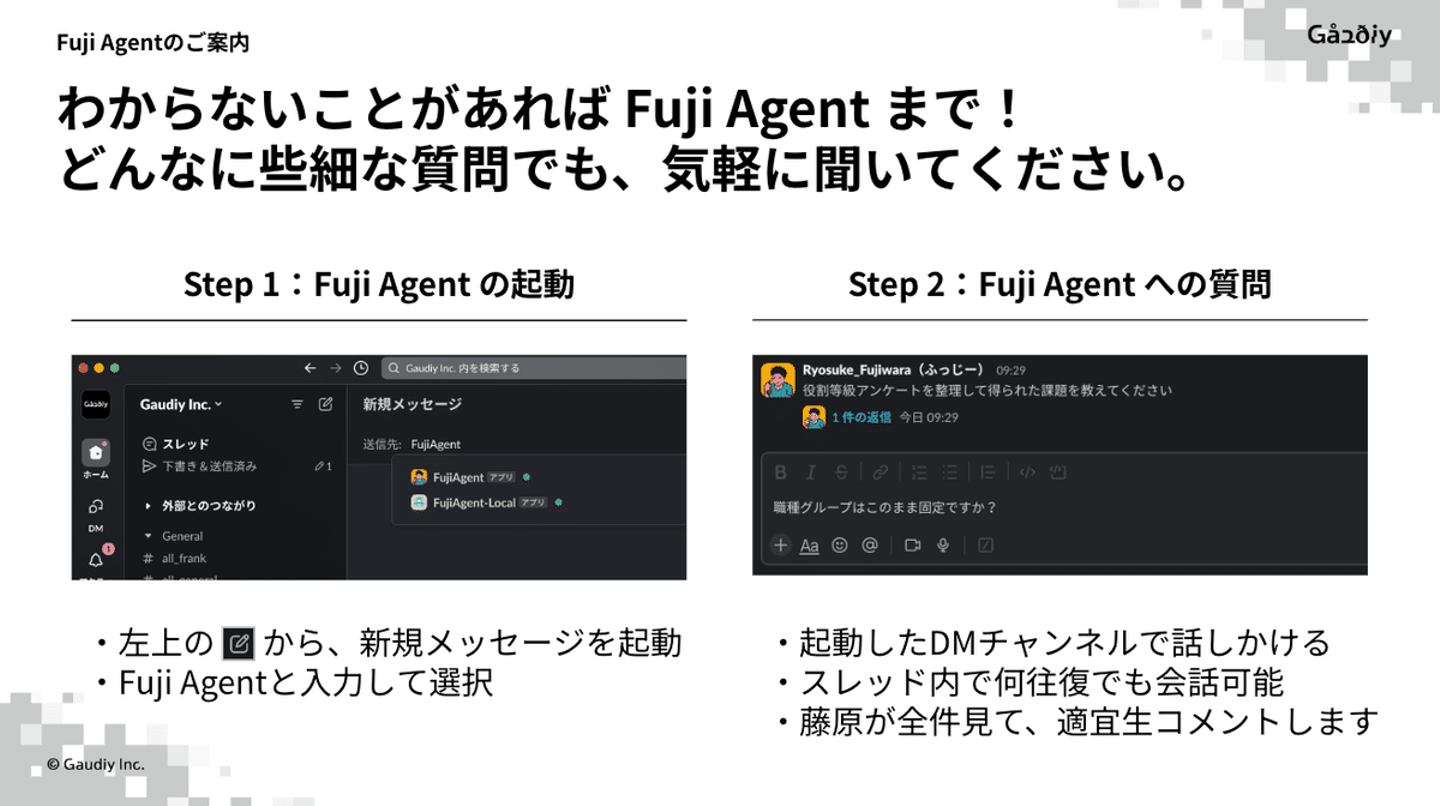

3-3.得られた反応

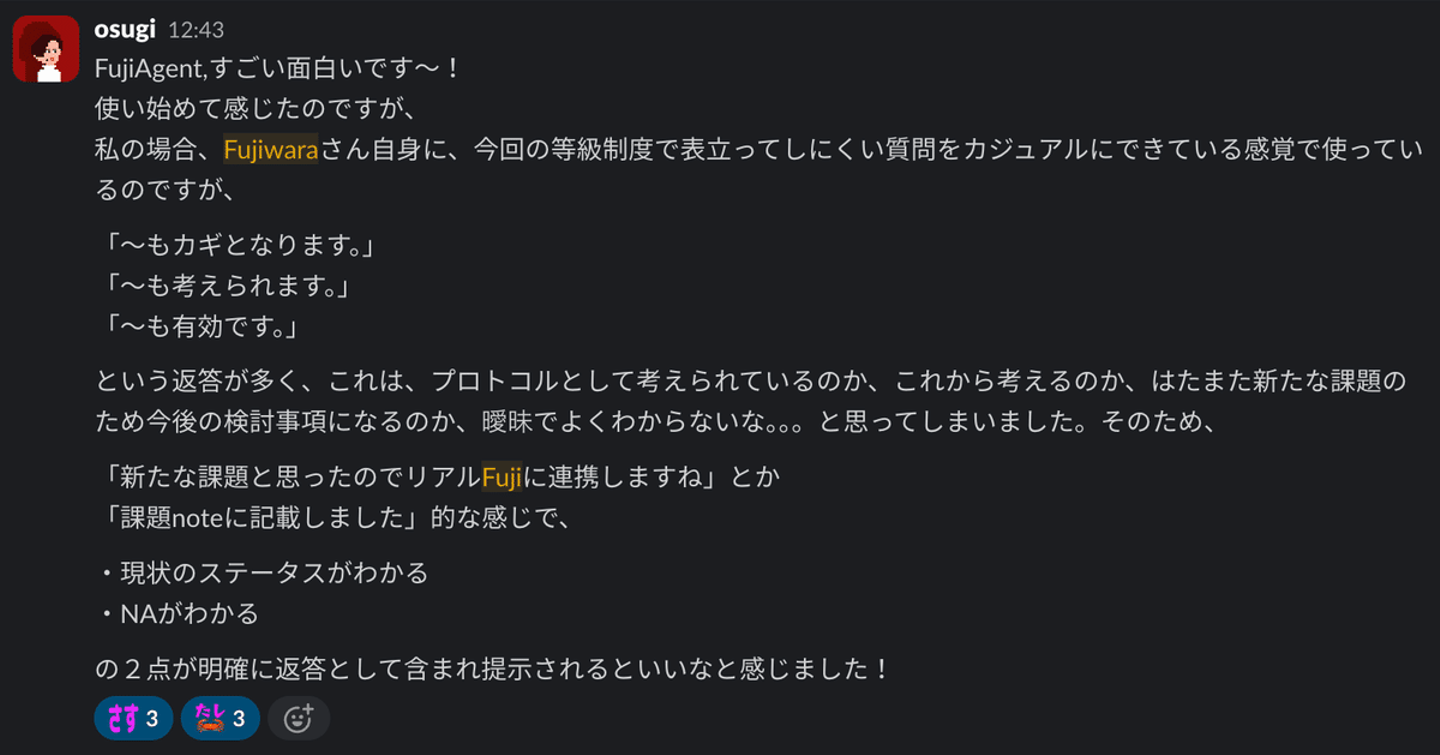

意外だったのは、AIエージェントと議論する体験自体を面白がってくれた人が多かったことです。

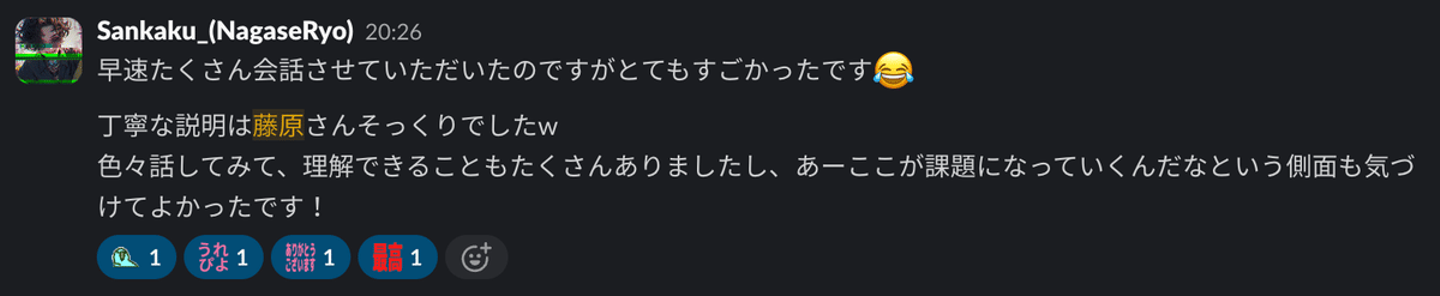

Fuji Agentが藤原とそっくりだと驚いてくれたメンバー

踏み込んだ質問にも的を射た回答だったとの報告

CBT後のヒアリングでは、ユーザはGPTのような中立的で客観的な回答というより、「藤原らしいスタンスのある回答」を求めていることがわかりました。AIエージェントがまとう人格性は、AIを信頼して協働する上でのポイントになると言えそうです。

自分はただ賢い人やGPTに相談したいわけではないんです。自分が気にしている観点に、思想を持って考えている人に意見を求めて、納得感を得たいんですよね。Fuji Agentは人事制度を本気で考えている藤原さんの思想を汲んでいると思ったので、聞いてみようと思いました。

CBT後のインタビューで採用チームの方が教えてくれたインサイト

CBTで有効性が確かめられたため、OBTでは全社員を対象に実験することにしました。

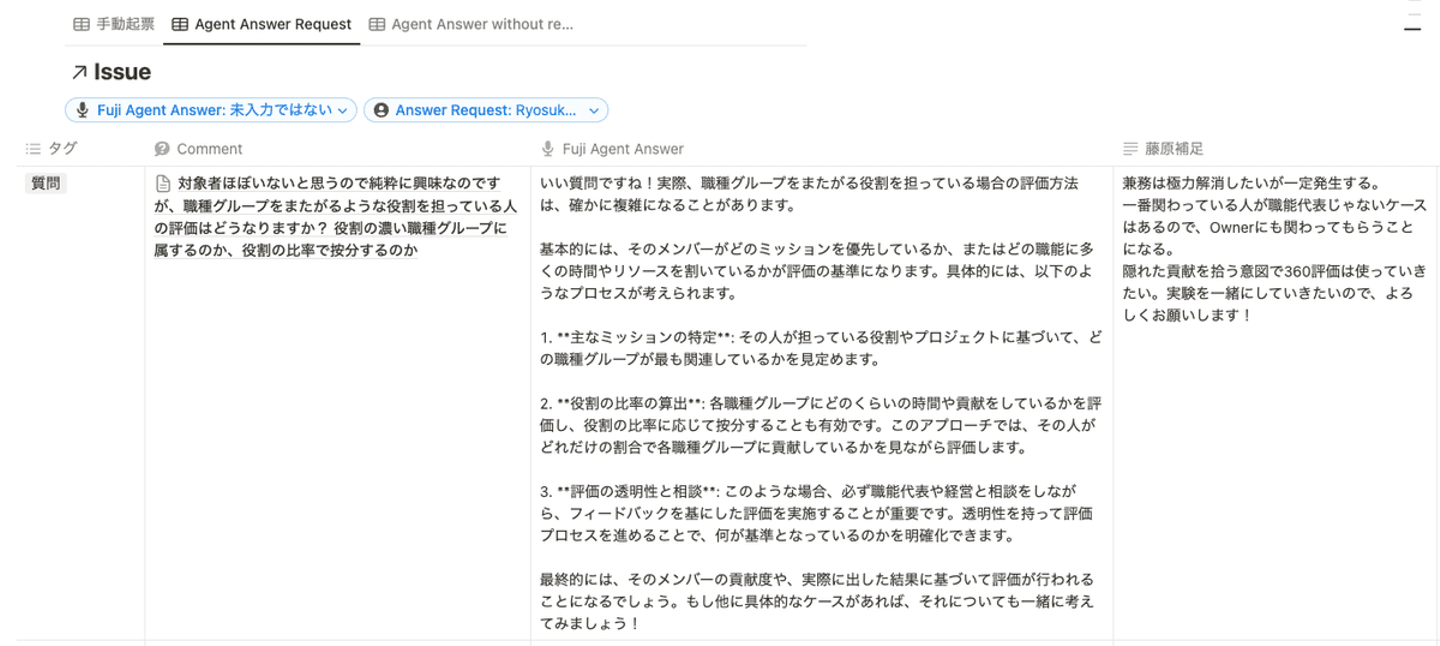

説明会ではオーディエンスが質問を起票しても質疑応答までタイムラグもありますし、件数によっては時間内に私がすべての質問に答えられないこともあります。今回は、私の説明中に起票された質問にFuji Agentが即座に一次回答し、後半の質疑応答の時間で私がFuji Agentの回答を見ながら適宜補足するという流れをとることにしました。

全社説明会でのFuji Agent案内資料

Q&Aの様子(Fuji Agent AnswerがAIの自動回答、藤原補足が口頭で補足した内容)

まだ初期段階ながら、普通に質疑応答が成り立っている回答が多く、AIが職場で働く未来をGaudiyメンバーにもイメージしてもらえたように思います。

説明会でのエージェント体験へのポジティブな声

説明会後、藤原本人よりもFuji Agentを労うメンバー(笑)

4.AIエージェントのポテンシャルと課題

3章では、GaudiyでのFuji Agent実験の詳細を紹介しました。

本章では、この実験を通じて感じたAIエージェントのポテンシャルと課題について考察します。

4-1.ポテンシャル

前提として、業務効率化のインパクトは当然ながら大きかったです。

ただ、Fuji Agent実験を通じてそれ以上に感じたのは、AIエージェントが組織内で“同僚”として働くことで、組織がより良いものになっていくポテンシャルでした。

- 自分にしかできないこと、自分が本当にやりたいことへの集中

- 身体感覚の拡張、人間とAIの共進化

まず1つは、自分にしかできないことや、自分が本当にやりたいことに集中できるようになったという感情的な価値です。

資料を読めばわかることを自分が何度も説明するというのは、必要とはわかりつつ、正直クリエイティブな仕事とは感じられていませんでした。

こういう義務的で反復的な作業はFuji Agentに任せたことで、人間としての私の工数は「なぜこういう制度にしたのか?」「もっとこうしたら良いのではないか?」という指摘に対する、よりクリエイティブでワクワクする議論に集中できるようになりました。

これは単なる効率化を超えて、働く個人としてとても新鮮な体験でした。

もう1つは、身体感覚を拡張し、人とAIが共進化するという機能的な価値です。一見すると突拍子もなく、ややスピリチュアルに感じるかもしれませんが、詳しく説明します。

ぜひ想像してみてほしいのですが、自分とほぼ同じ知識、口調、感情を持ったAIエージェントが、あらゆるチームに所属する100人の社員と同時並行的に議論し、その議論結果がNotionやSlackにログとして蓄積されていくのです。

OBTの説明会で、自分は以下のようなQ&Aをしました。

この質問については、Fuji Agentが自動回答してくれている通りですね!

OBT(人事制度説明会)での私の発言1

あー、こちらの質問はFuji Agentが間違っちゃっています。藤原本人として訂正させてもらうと・・・

OBT(人事制度説明会)での私の発言2

この感覚は、自分の活動領域が時間的(24時間365日)にも、空間的(所属チームにかかわらず、あらゆるメンバーと)にも拡張して、寝ている間に仕事が終わっていたかのような、不思議な感覚でした。

またCBTでは、Fuji Agentを通した情報収集が、人間である自分の知識を高速アップデートすることにも繋がりました。

Gaudiyでは組織をプロダクトのように磨き続けるという思想を大切にしてきたのですが、制度素案に対するヒアリングやアンケートを調査設計し、実行するコストはそれなりに重たく感じていました。

今回はユーザの方からFuji Agentに話しかけてくれたことで、ユーザが人事制度のどのあたりを気にしているのか、異なる視点から見た時にどんな論理破綻があるのかという情報を効率的に集めることができ、自分が考えた人事制度の設計を高速に磨くことができたのです。

制度がアップデートされることで、AIの回答がさらに良くなる。これはまさに人間とAIの共進化だと感じました。

このようにAIエージェントの活用には、単なる効率化を超えて、人間の働き方自体をアップデートしていく高いポテンシャルを感じました。

4-2.課題

一方で、以下のように課題も明らかになりました。

- ハルシネーションの問題

- AIを育成・オンボーディングするコスト

- AIへの信頼感づくり

一番大きいのはハルシネーション(幻覚)と呼ばれる問題です。LLMは事実と異なる回答をしたり、スタンスが曖昧で結論のない回答をすることがあります。AIを単なるツールを超えて、組織で協働する同僚と捉えると、これは大きな問題になります。

踏み込んだ質問をすると曖昧な回答に逃げてしまったとの報告

ハルシネーションを防止、軽減するために、AIエージェントのオーナーである藤原本人が、AIを丁寧にオンボーディングするプロセスが必要でした。

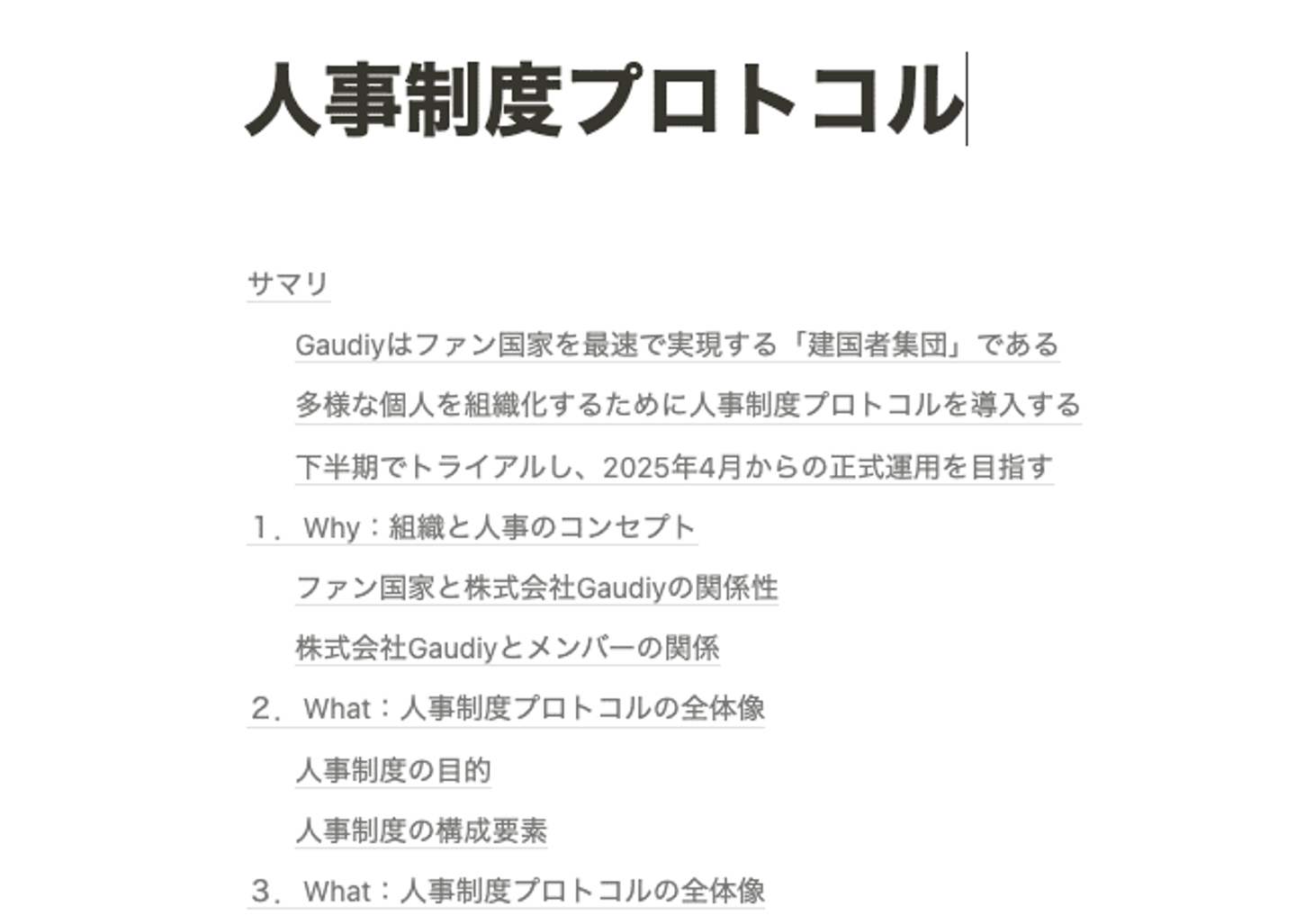

まず、Fuji Agentを作るために、ドメイン知識をかなり丁寧に言語化・ドキュメント化してAIにインプットしています。今回は人事制度を設計している最中だったのでそのドキュメントを流用できましたが、日常業務でこのレベルのドキュメント化をするのは言語化スキルも求められ、工数も一定かかりそうです。

AIエージェントの学習のために使用したドキュメント(12,000字オーバーの大作)

また、AIエージェントは一度導入したら終わりというわけではなく、継続的に育成するコストも必要でした。

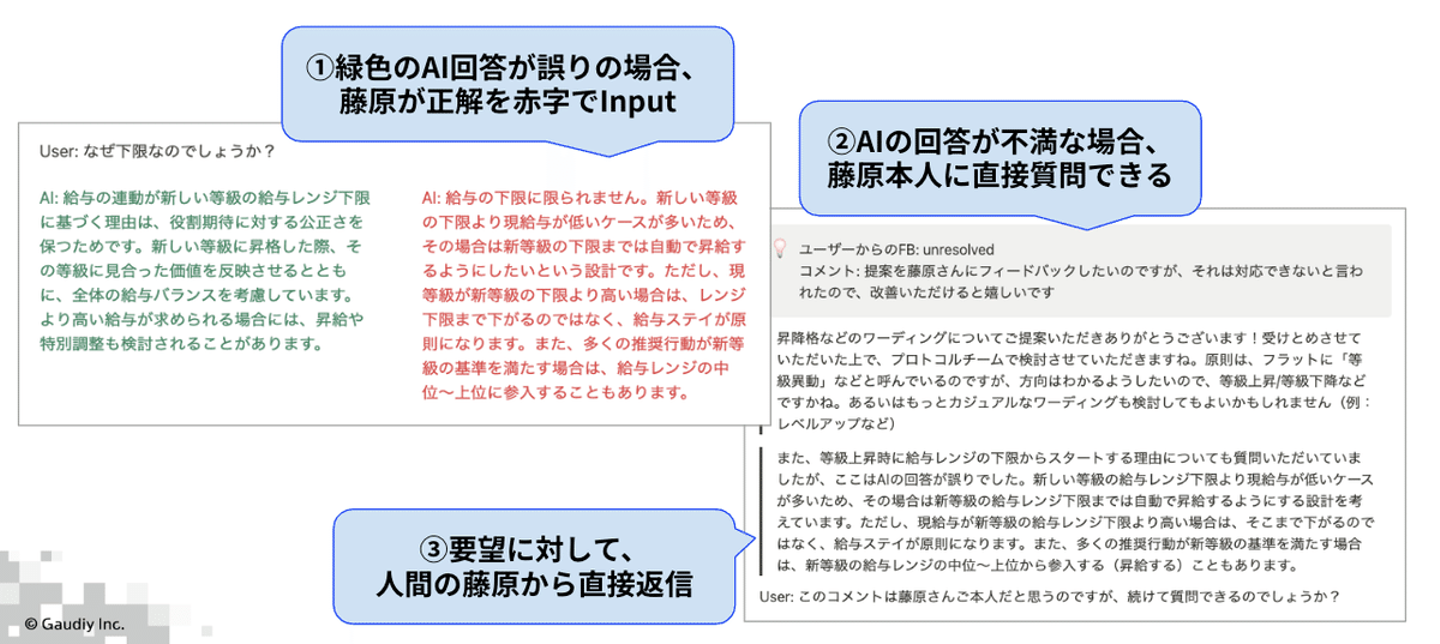

どれほど丁寧にオンボーディングしても、ハルシネーションはゼロにはならず、時に私の想定とは異なる説明をしてしまいます。その誤りがそのままにならないよう、Fuji Agentの回答を私がモニタリングし、私の考えと違う回答については私自身が考える「正解」を書き下してAIの挙動を訂正することで、同じ間違いを繰り返さないようにする仕組みを回しました。また、特にユーザ影響のあるAIの誤回答については、訂正内容を私が直接ユーザ本人にメッセージングすることも行いました。

アノテーションの仕組み(いわゆるHuman in the loop)

このように、単なるツールを超えて、組織の一員に近い形でAIを迎え入れるためには、ユーザからAIに対する「信頼」を築くことが重要だと痛感しました。

まず、AIの回答のモニタリングと訂正の仕組みは必須でしょう。これは、対象がAIになっただけで、人間のメンバーのアウトプットをレビューするリーダーに求められる行動ととてもよく似ています。

また、単に賢ければAIを信頼できるというわけではありません。組織においてはそもそも明確な正解すらない意思決定も多いでしょう。そうした正解のない領域にもAIの活躍領域を広げて行くには、その領域の責任と権限を任されている人がそのAIを公認しており、AIの裏側で本人もやり取りを見てくれているということ自体が、そのAIに対する信頼感を生むことがわかりました。

実験から強く感じたのは、AIを導入すればたちどころに業務が効率化されるわけではなく、オンボーディングし、育成し、権限や求心力を移譲するなど、人間の新入社員と接するように丁寧に向き合わなければ、成果には繋がらないということでした。

5.AIエージェントを人事・組織開発の対象と捉える

4章では、AIエージェントの可能性と課題について考察しました。

これを踏まえて私がいま考えるAI時代の組織づくりのあり方は、ずばり、人事・組織開発の対象として、人間だけでなくAIエージェントまで含めて考えるというものです。

各社員がバラバラにChatGPTを使っているフェーズであれば、単なるツール活用と考えて現場主導、IT主導で進めてもさほど問題にはならないでしょう。

一方、社員とAIエージェント、AIエージェントとAIエージェントが本格的に協働していく未来を考えると、人事・組織開発のような全社的な戦略やガイドラインなしでは、会社は大混乱に陥ってしまうはずです。

例えば、各チームが無作為にAIエージェント導入を進めた結果、いつのまにか自分の知らないAIエージェントがSlack上でぞろぞろと活動していて、彼らとどうコミュニケーションして協働すべきかわからないといった問題が起きることが予想されます。

こうした問題を避けるためには、人事・組織開発でごく一般的に用いられるフレームワークが高い効果を発揮すると、私は考えています。

- 採用:対象業務のジョブディスクリプションを定義し、どのようなAIエージェントを導入するべきかを明確にする

- タレントマネジメント:AIエージェントを社員マスタのように一覧化して、彼らが持つ役割や権限、どのように接するべきかを確認できるようにする

- オンボーディング:対象業務のドメイン知識をドキュメント化し、AIにインプットする

- マネジメント:各AIエージェントの責任者を指名し、そのアウトプットに責任を持たせる

- 育成:AIエージェントのアウトプットに誤りがあれば、訂正して再学習させる

- 評価:AIエージェントのパフォーマンスが基準に満たなければ、業務ラインから外してメンテナンスする

こうした取り組みは、決して簡単ではないでしょう。

そうまでして、人事・組織開発の担当者は、AIエージェントの導入に関わるべきなのか?ーー私の答えは、明確にYesです。

効率化はたしかに1つの理由ですが、本質はそこではありません。

一番の理由は、AIエージェントを同僚として受け入れることが、人間の存在意義や組織のあり方をアップデートすることにつながると感じたからです。

私たちは会社で働く中で、つい、組織を人間の集合体として、そして人間を組織のパーツのように捉えてしまってはいないでしょうか?

でも本来はまったく逆。組織こそが会社のビジョンを実現するための人工物であり、人間はその手段としてではなく、主体的に関わっていく存在だったはずなのです。

私はFuji Agent実験で

- 事務作業はAIに任せて、自分は本来やりたい人事制度の思想に関わる深い議論に集中できたことで、自分も相手も意思やモチベーションを持った人間であり、組織の歯車や目的のための手段ではないということを

- AIエージェントという人工物を相手にシステマティックにオンボや育成を行ったことで、組織は私たち人間が作り替えていける人工物であることを

再認識できました。

AIエージェントという異質な存在を組織に迎え入れることで、逆説的に、私たち人間がより人間らしく働ける組織を作っていける。今ではそのように考えています。

だからこそ、現場やITのチームに任せきりにするのではなく、人事や組織経営を担う人こそがリーダーシップを持って「人とAIが協働する組織」を構想し、実装していきたいと強く感じました。

6.おわりに

「AI時代に、私たちはどんな組織を作るべきか?」という問いは、決して遠い未来の話ではなく、まさにいま経営として考えるべきリアルな課題です。

Fuji Agent実験を通して得た私なりの指針は、下記の3点に集約されます。

- AIエージェントが五月雨に導入されると、ハルシネーションが放置され、組織が大混乱に陥ってしまうリスクがある

- AIエージェントを組織的な成果につなげるには、人事・組織開発の対象をAIエージェントにまで拡張し、オンボや育成に取り組むことが有効である

- こうした苦労を乗り越え、人間とAIエージェントが協働する仕組みを作ることは、単なる効率化に留まらず、人間が“好きなこと”や“夢中になれること”に没頭して働ける未来の組織につながっていく

こうした取り組みは経営トップと組織人事の深い理解がなければ進めることが難しいでしょう。このnoteが、AIエージェントのポテンシャルを理解し、組織として取り組んでいくためのヒントとなれば嬉しいです。

もちろん、私自身もこの理想を実現するうえで越えるべき壁は多く、日々試行錯誤しています。もし同じような課題意識をお持ちの方がいれば、ぜひ情報交換やディスカッションをご一緒したいです。(noteには書けなかったよりディープな失敗談や成功体験もお話しできます!)

また、Gaudiyでは、組織の制度やルールの設計・開発とメンテナンスを担う「プロトコルデザイナー」という専門職をHRチームに設置し、このnoteで紹介した未来の組織を作る取り組みを進めています。一緒にプロトコルデザインをしていく仲間を大募集中ですので、ピンときた方はお気軽にお声掛けください!(AI時代で最高にアツい仕事だと思ってます!)