- Webエンジニア

- PM・ディレクター

- フロントエンドエンジニア

- Other occupations (2)

- Development

- Business

前回の導入編ではブランド・アーキタイプとは何か、という概論についてお伝えしました。この記事では、実際にこのフレームワークをどのように利用しているかについて事例を交えながらご紹介します。

導入編でお伝えしたように、12アーキタイプを軸に企業やブランドの人格を定義することで、社内・社外のプロジェクトメンバーそれぞれが立場を超えて感性的に企業やブランドを理解し、競合分析をしたり、ブランドコンテンツ策定などの場面で応用したりすることが可能になります。

ブランド・アーキタイプ分析は、その趣旨を伝えるため、一般的に想起しやすいグローバル企業を引き合いに出していることが多く、特にto C商材に有効な手法だと考えられがちかもしれません。しかし、後の事例に出てくる通り、to Bメーカーであるお客様のプロジェクトへの適用も、非常に有効であることがわかっています。

特に、大規模な制作プロジェクトにあたっては、社内ステイクホルダーが多く各関係部署との調整が必要なのはよくあることです。ブランド・アーキタイプを使って議論を開始し、バラバラになっていた各部署・各担当者の認識を、制作側も含めて一致させることで、コミュニケーションを円滑にする効果があります。理解や認識のズレが少なく共通したビジョンが描けるプロジェクトであれば、より効果的・効率的に制作に取り組めるのはもちろん、ビジネスゴールの実現にも大きく貢献します。

一般消費者に向けてマーケティング調査を実施し、ブランドを最初から構築することありきで製作されているto C商材やブランドではないからこそ、このような分析の機会を与えることがクリエイティブ制作のとっかかりになるのです。

具体的なプロセスとしては、まずブランドの歴史を掘り下げるところから始めます。これは、創業者の想いや当時のポジショニングなどから、ブランドのコアアーキタイプを見つけるために行うものです。

次に、コアアーキタイプに紐づくファクトを検証し、現在でも真実味があるかどうかを検討の上、同業他社とどんな違いがあるのかを比較します。SWOT分析など他のフレームワークを利用することも有効です。

時間軸と主観・客観を行き来することで、根幹となるアーキタイプを探り当てていきます。

歴史の長い企業であれば、創業期から現在までの間に、少しずつ変化している可能性がありますが、強いブランドであるほどコアアーキタイプがはっきりと浮き上がってくるはずです。

Case 1: 鷺宮製作所 Webサイトリニューアルの場合

概要と課題:Webリニューアル案件の目的を、「ステークホルダーによる自社理解を向上すること」と策定しました。確かな技術力と、社是や創業者の想いが社内に非常に強く根付いている一方、サプライメーカーでエンドユーザーに直接納品するビジネスモデルではないため、客観的に自社のブランドを認知・分析する機会が少なく、ブランド再定義における共通言語がありませんでした。そのため、ブランド・アーキタイプを拠り所とした議論を制作の出発点としました。

鷺宮製作所Webリニューアルで用いたブランド・アーキタイプ分析の説明資料

結果:一方的なコミュニケーションに陥ることなく、ブランド・アーキタイプの分類をもとに企業人格がどこになるか互いに議論を深める中で、差別化ポイントや自社のアドバンテージについて客観的な気付きを得た上で共通認識を醸成でき、制作側・クライアント側の共創的な関係構築に繋がりました。企業理念(創業者の想い)、社是を根拠にアーキタイプを掘り出したことで、人によって解釈や理解度に濃淡が出やすい抽象的なデザインのコンセプトを、具体的なアーキタイプの概念によって共有できました。それにより、議論が右往左往することなく、クライアント様の社内コンセンサスがスムーズに進んだとのお声もいただきました。

鷺宮製作所コーポレートサイトリニューアル 事例を読む

Case 2: 安藤七宝店のWebサイトリニューアルの場合

概要と課題:このプロジェクトでは、経営者である社長様との直接やりとりを通じてブランド・アーキタイプ分析を行いました。当然ながら経営者として社長様ご自身はブランドの核を把握されています。一方で、新入社員やパートナー候補となりそうな企業のブランド理解にギャップが生まれる可能性が想定されました。また、長きにわたる伝統を、現代のビジネスにおいて必要なコミュニケーションにどのように接続させアップデートするか、という課題がありました。現状はどのような見え方となっており、将来的にどのように見せていきたいか、という時系列を意識しなからアーキタイプ分析を実施しました。

安藤七宝店のWebリニューアルにおけるアーキタイプ分析資料

結果:長い歴史を誇る企業では、商品が持つ意味自体が変化することも珍しくありません。約150年の歴史を誇る安藤七宝店の七宝焼も、手元に置いて愛される商品という性質以外に、ものづくりにおける表現手法のひとつという性質も付加されていき、コラボレーターに共感してもらうようなコミュニケーションとすることが必要でした。このように、長期的・多角的な企業活動においても、ブランドアーキタイプは意味管理システムとして機能します。

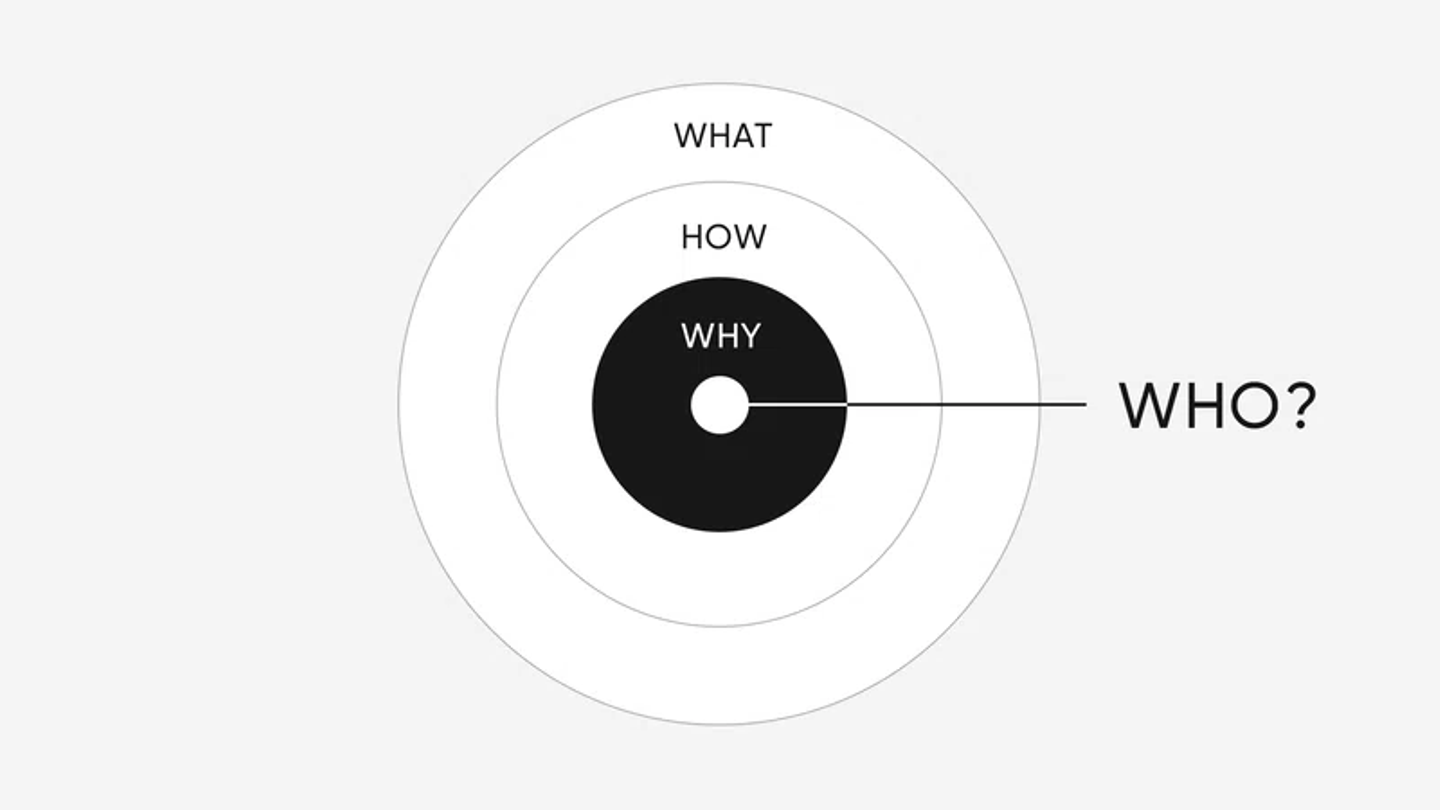

企業サイトでは、語らなくてはならないことが多く、どうしても「WHAT」の要素が並びがちです。しかし、共感されるコミュニケーションには、ブランドの根幹を形成している感性的・意味的価値である「WHY」と「WHO」が不可欠です。マーケティングにおいて有名なゴールデンサークル理論では、「WHY」「HOW」「WHAT」の3つの要素でブランドを構成しますが、ブランド・アーキタイプによってさらに「WHO」を加え、より深いブランド理解と共感を生み出すことが可能になります。

安藤七宝店の場合は、創造者というコアアーキタイプを分析の中から炙り出し、同じ創造者であろうクリエイターに、表現材料としての魅力をアピールすべく、そこを起点にステートメントやコンテンツ設計、クリエイティブにまで落とし込んでいきました。

安藤七宝店Webサイトリニューアル 事例を読む

ブランド・アーキタイプ分析の結果は、Webサイトだけではなく、クライアントが実施するあらゆるコミュニケーション施策においても中心軸として機能します。特にCase 1の鷺宮製作所のような非完成品メーカーの場合、社員同士であっても自社のイメージが曖昧であったり、社歴によって自社理解が全く違っていたりすることは珍しくありません。インナーブランディングがうまくいかないことでお困りの企業にとっても、ブランド・アーキタイプを使ったワークショップや議論がヒントになる可能性があります。

また、多くの大企業では、広報担当者がブランドを管理し、人事やWeb担当者、営業ツールを作成する営業担当者などが連携し合って都度確認を取っていく、というプロセスが一般的かもしれませんが、一度ブランド・アーキタイプを社内で整理すると、今後の広報活動や採用活動など、さまざまな場面で共通の立脚点となりズレを減らすことにも繋がるでしょう。

今回はWebサイトリニューアルにおける事例をご紹介しましたが、あらゆるツールの礎となるVI(ビジュアル・アイデンティティ)やCI(コーポレート・アイデンティティ)を構築する上で、ブランドの深い理解を得るためのコンサルティングも実施します。

最後に、一度見出したブランド・アーキタイプは永遠ではありません。例えば、「ブランド」と聞いて想起されやすいであろうラグジュアリーブランドが、そのイメージやデザイナーを頻繁に刷新するのはなぜでしょうか。仮に毎年同じイメージ、同じようなプロモーションを実施した場合、一説には10%以上売上が減少するといわれています。社会は常に変化していますので、コア・アーキタイプを主軸としつつも、その接続面におけるコミュニケーション、場合によっては、セカンダリー以下のアーキタイプをどのようにピボットさせるべきか考え、常に刷新していく必要があるのです。

/assets/images/5895584/original/f650e893-47af-41c5-9f02-f5d4009a0998?1607401198)

/assets/images/5895584/original/f650e893-47af-41c5-9f02-f5d4009a0998?1607401198)

/assets/images/5895584/original/f650e893-47af-41c5-9f02-f5d4009a0998?1607401198)