- WEBエンジニア

- Project Manager

- Customer Support

- Other occupations (17)

- Development

- Business

- Other

「ものづくりが好き」×「新しい技術を使って世の中にない新しい価値を提供する」。AIdeaLab取締役2人が語るサービス開発秘話と、今後の挑戦に対する本音とは。

「AI議事録取れる君」「AIひろゆき」ほか、話題のプロダクトを続々と開発して注目を集めるスタートアップ企業・株式会社AIdeaLab(以下、AIdeaLab)。

経済産業省と国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構によるGENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)事業「競争力のある生成AI基盤モデルの開発(助成)」に採択されたAIdeaLabは、現在、日本初の動画生成AIの基盤モデルを開発し、さらに注目度を高めています。

「AI×Ideaでいまだかつてないプロダクトを生み出す」というミッションを掲げるAIdeaLabは、なぜ自らのミッションを果たし、革新的なプロダクトを生み出し続けられているのか。

代表の冨平氏と共にAIdeaLabを起業した創業メンバーである、取締役の吉川千里さんと、潘秋実さんに、同社の特徴やメンバーの思い、サービス開発秘話やAIdeaLabのこれからなどについて、本音で語っていただきました。

学生時代に共にものづくりに没頭した仲間と、革新的なプロダクトで世界をあっと驚かせることを目指して起業。

Q)まずは、簡単にそれぞれの自己紹介をお願いいたします。

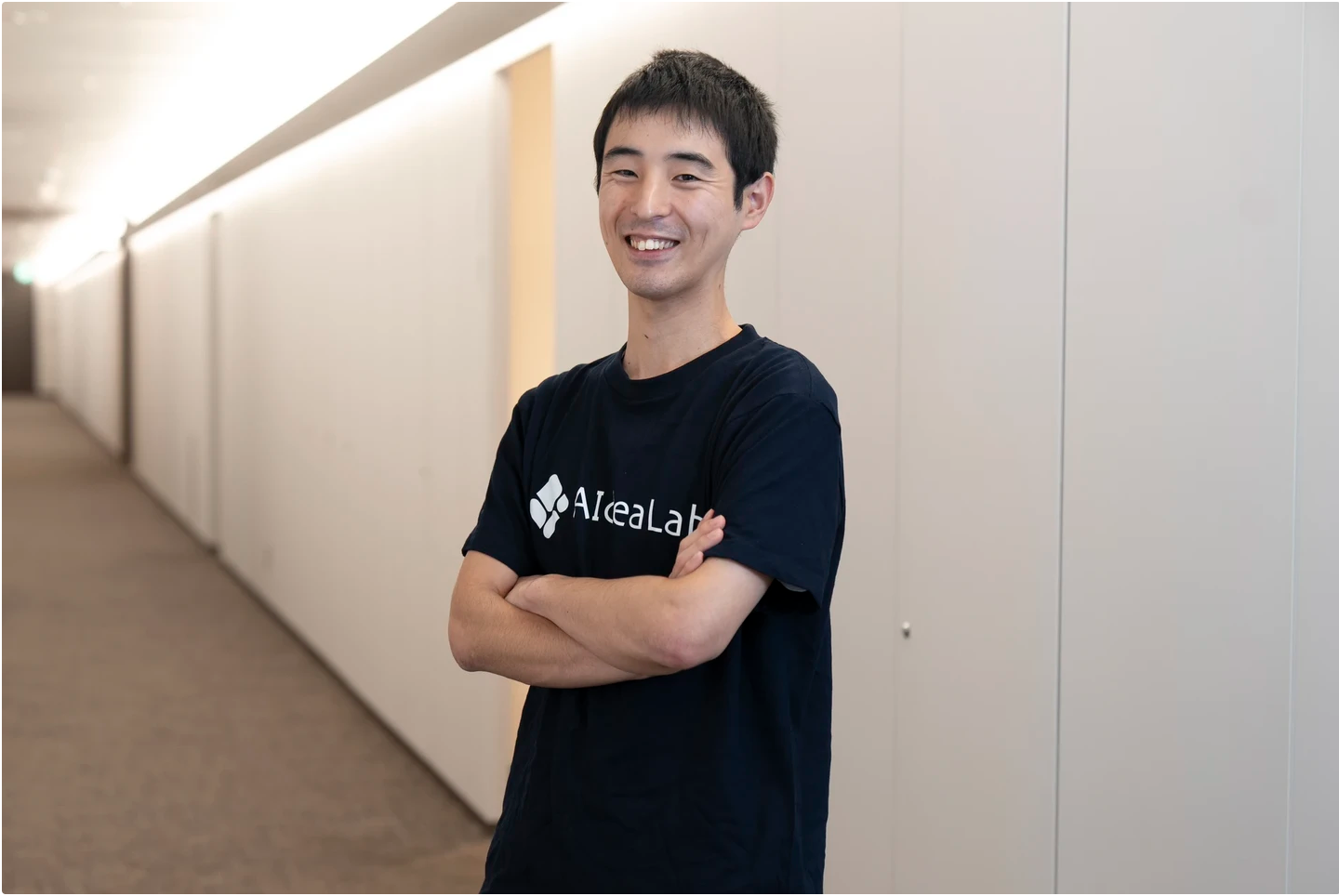

潘:潘秋実と申します。最高技術責任者(CTO)として、主に自社開発プロダクトの立ち上げとマネジメントを担当しています。弊社サービスのあるべき姿を考察し、重点的に力を入れるべき技術を選定して、経営目標達成に向けて技術面からマネジメントしていくのが私の役割です。(写真下)。

吉川:吉川千里です。最高財務責任者(CFO)という役職で、経理や財務まわり、バックオフィス関連の意思決定をはじめ、プロダクトのPMなど、さまざまな業務を担当しています(写真下)。

Q)続きまして、お二方のご経歴やAIdeaLabを起業した経緯についてお聞かせください。

潘:筑波大学大学院で、弊社代表の冨平と同じ研究室に所属し、教育分野における機械学習の応用研究や強化学習の研究を行なっていました。

学生時代に、特定のテーマについてアイデアを出し合うハッカソンで冨平や吉川をはじめ、ほかのメンバーも交えながら一緒にものづくりを行っていまして。ある時、一緒に作ったプロダクト「CommentScreen」が評価をいただき、冨平から事業化の誘いを受けました。

私自身、自分たちの手で作り上げたプロダクトをサービス化して人々に使っていただき、さらにそのプロセスを第一線で自らの手で行っていくことに共感し、冨平や吉川と一緒にAIdeaLabを起業しました。

吉川:私は冨平と同じ国立東京工業高専出身で、高専で冨平と出会い、お互いにものづくりが好きで、一緒に全国高等専門学校プログラミングコンテストに出場して優勝するといった経験をしました。

その後、冨平と研究室は異なりますが、筑波大学、同大学院へと進み、私自身は博士(工学)の学位を取得。並行して、冨平たちと変わらず一緒にものづくりを進めていく中でCommentScreenを作り、AIdeaLabの前身の会社であるCommentScreen株式会社を立ち上げました。

Q)事業を進めるにあたって、抱いているゴールイメージがあれば教えてください。

吉川:会社として現在は、ソフトウェアに取り組んでいますが、私個人はハードウェアも好きで取り組んでいまして、将来的にはガジェットやIoTデバイスのようなハードウェアも作れたらと思っています。

ソフトとハードを問わず、型にはまらない、今までになかったものづくりにチャレンジしていけるのがベンチャーの良いところだと思っていますので、そういった形で価値を示していくことを目指しています。

潘:日々の中で感じる不便さを解決するアイデアや新しく面白いテクノロジーを使って新しいものを作るアイデアが浮かんでくることが結構あり、そのアイデアを実現したいという気持ちが、私のものづくりの起点です。

弊社に限らず、企業として持続可能なかたちで継続していくためには、自分たちの中に浮かんだアイデアを世の中のためになるもの、人々に受け入れられ、使ってもらえるものにブラッシュアップしていくことが大切だと考えています。

AIdeaLabでは、そういった課題を最新の技術を使い、アイデアをたくさん出して解決していくものづくりを行なっていまして、それはチャンレンジングで面白いことですし、それを持続可能な形にして続けていくことが目標です

Q)現在の御社のフェーズにおいて、お二人はそれぞれどのようなミッションを持って、どのような仕事を担っているのでしょうか。

潘:私自身のミッションは、経営の目標を達成できるように開発を導くことだと考えています。

私が主に行なっていることは、新規サービスや自社サービスがどうあるべきなのか、どのようなかたちで提供されるべきなのかを考え、具体的に開発に落とし込んでいくこと。リソースの中で実現したいことをかたちにするために、どのような技術選定を行なって重点的に力を入れていったら良いのかを日々判断しながら、開発のマネジメントを行なっています。

吉川:私自身は、いろいろなプロジェクトが円滑に進む環境づくりを大切に考えて取り組んでいます。

具体的には、財務経理、契約に関すること、バックオフィスに関連することをはじめ、採用や社内コミュニケーションを円滑にするための取り組み、意思決定に関わる役員間の相互伝達など、プロジェクト運営に関するさまざまな業務を担当しています。

Q)代表の冨平さん、取締役の吉川さん、潘さんで、サービス開発やアイデアの具現化、意思決定などはどのように行なっているのでしょうか。

潘:意思決定は、3人で相談して結論を出すことが多いですね。

アイデアに関しては、Slackに「#ideaチャンネル」というものを作っていて、私たち3人にとどまらず、正社員や業務委託のメンバーもみんな投稿できるようにしています。

その中からみんなでいいものを選んでいったりもしますし、そのうえで最終的に3人で「どれを実際にやろうか」みたいなことを話して決めています。

根底にあるのは新しい技術を用いたものづくりへの思いであり、その実現のためにAIに舵をきった。

Q)自社サービスの中で『思い入れの深いサービス』や、その理由について教えていただけますか。

潘:提供しているサービス一つひとつに思い入れはあるのですが、その中であえてひとつあげるとすれば、やはり会社がスタートしたサービスである「CommentScreen」です。

AIとはあまり接点がないサービスですが、このサービスによって経験した、ユーザーのニーズを掴み、世の中に受け入れられるという成功体験は、会社を展開していくうえでのベースになっていると思います。

CommentScreenは、冨平の「もっと授業を面白く聴けるようにするにはどうしたら良いのだろう」という問題意識から始まったサービスで、見ている人がプレゼン画面にコメントやエモーションを入れ、プレゼン自体を面白く盛り上げることができます。

CommentScreenを作った頃、コロナ禍でリモート授業になり、大学の先生方の中で「生徒のリアクションがわからない」ということが課題として顕在化されました。その解決策として、東京大学の有名な教授がCommentScreenを紹介してくださったことで、世の中に知られることになりました。

この経験で、ニーズのあるプロダクトを作ることができれば広がって使われるということを体験できたという、結構思い入れが深いサービスです。

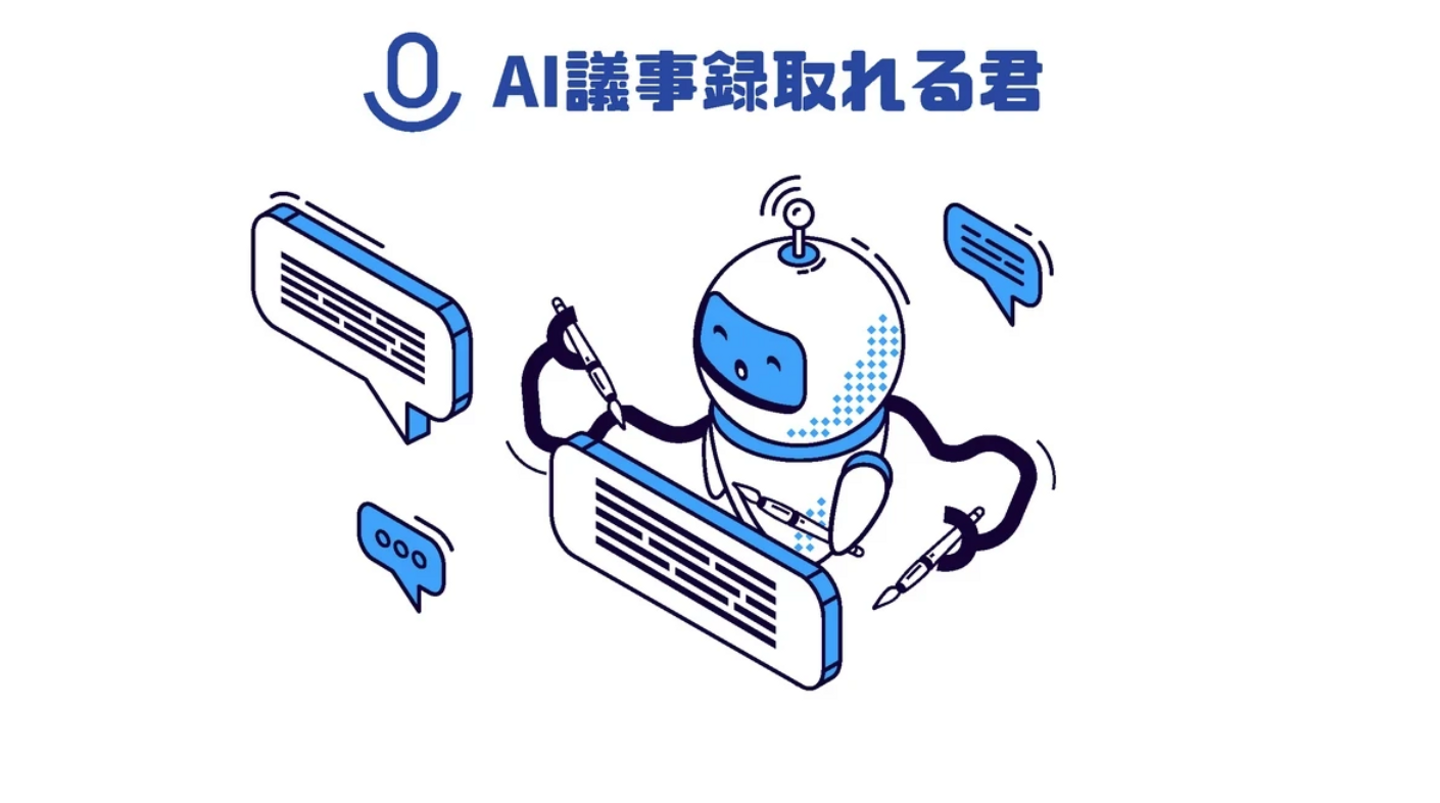

吉川:私も思い入れの深いサービスはいろいろあるのですが、CommentScreen以外では、「AI議事録取れる君」というサービスも思い入れが深いですね。

これは文字通りAIで議事録を作るサポートツールで、当時、音声認識が使いものになり始めた頃に「AIが議事録を作ってくれたら便利だよね」と考えたところからスタートしたサービスです。

しかし、はじめてみたものの、最初はまったく売れず、とっても悲しい思いをしたことを覚えています。ところが、音声認識の精度を上げるアップデートを行なったところ、ユーザーがつきはじめ、それ以前とは異なる反応をいただき驚きました。

その後、出始めたばかりの大規模言語モデルであるLLMを使い、自動で要約する機能を載せたところ、さらに大きな反響を得て、そこから急にサービスが拡大していきまして、世の中で求められるサービスを提供すれば成長できることを目の当たりにしたこの経験は、とても勉強になりましたね。

これまでにサービスのアップデートはいろいろ行なってきたのですが、反響があるものと無いものの差がとてもハッキリとしたのがAI議事録取れる君で、非常に思い入れが深いサービスです。

Q)開発からリリースにかけて苦労したサービスがあれば教えてください。

潘:苦労したというより、難しかったと思うのは、「社内ChatAI」というサービスです。基本的に法人に向けたもので、社内のデータやナレッジを安全に活用し、その会社に特化したChatAIを構築して社内のDXを推進できるサービスです。

LLMが出てきて以降、AIの活用が加速度的に浸透してきたのですが、社内ChatAIを企画した時から時間が経つほどに、他社の似たようなサービスが登場してきまして、その中でいかに差別化して売り出していくのかが難しかったですね。

吉川:個人的には、先ほども話題に出ましたCommentScreenでしょうか。

Webサービスであれば、サービスを更新するとそのままユーザーがアップデートした内容を利用できるのですが、CommentScreenはパソコンで動くデスクトップのアプリケーションなので、ユーザー自身がアプリケーションをアップデートしなければなりません。

ユーザーの手元にアップデートが適用されるまでに時間がかかり、問題が起きたときの修正に時間がかかりました。さらにユーザーの方から「動かない」という反応があっても、ユーザーのパソコンの状況がわからないために動かない状況を再現できず、問題の特定にも時間がかかりました。

特にリリース当初はたくさんのお問合せをいただき、一つずつ応えていたので大変でした。様々なレアケースに試行錯誤しながら対応していくのに時間を要したという意味で苦労したサービスだと思います。

Q)最初にサービス展開したCommentScreenは、AIに関連したものではなかったということですが、そこからAIに切り替えたのはなぜなのでしょうか。何かきっかけがあったのでしょうか。

潘:私たちはもともと新しいテクノロジーや、新しいアイデアが好きな人たちが集まってやっている会社でして、CommentScreenをリリースした後に、当時はまだそんなに浸透していなかったAIを使って、新しいサービスを作りたいと考えて始まったのがAIdeaLabです。

AIに舵をきったきっかけが何かあったというより、自分たちとしてはごく自然にAIに着目したというのが実際のところですね。

吉川:AIについては、画像生成AIがみなさんにとってわかりやすいサービスだと思うのですが、それよりもずいぶん前から私たちは「これはすごい技術改革だ!」と直感的に感じ、AIに着目していました。その後、ChatGPTやStable Diffusionなどが登場して、世界的にAIが大きなトレンドになったんです。

潘も言いましたが、AIに舵をきったのは、私たちの「新しい技術やものづくりが好き」ということがきっかけだったと感じていますね。

Q)それぞれのお役目で、現在注力していることや、短期・中期・長期と、挑戦していきたいと考えていることがあれば教えていただけますか。

潘:私は、プロダクトに閉じず、技術の強みを育てていきたいと考えています。

中長期的には、これまでもいろいろなプロダクトを多数作ってきて、その中で互いの知見を活かし合ってやってきていますが、知見の活かし合いをこれまで以上に効率化、体系化し、組織で横断的な強みとして活かしていきたいと考えています。

現状で注力しているのは、例えばGitHubのTemplate Repositoryみたいなものを作り、テンプレート化しようと試みています。また、例えば音声生成やリアルタイムの会話の技術を切り出して再利用可能な形にするなど、これまでに積み上げてきたことをいろいろな視点で活用していきたいと考えてもいます。

吉川:私は短期的にはこれまでと同じように、プロジェクトが円滑に進むよう、メンバーが働きやすいように環境を作っていくことに注力していきたいと考えています。

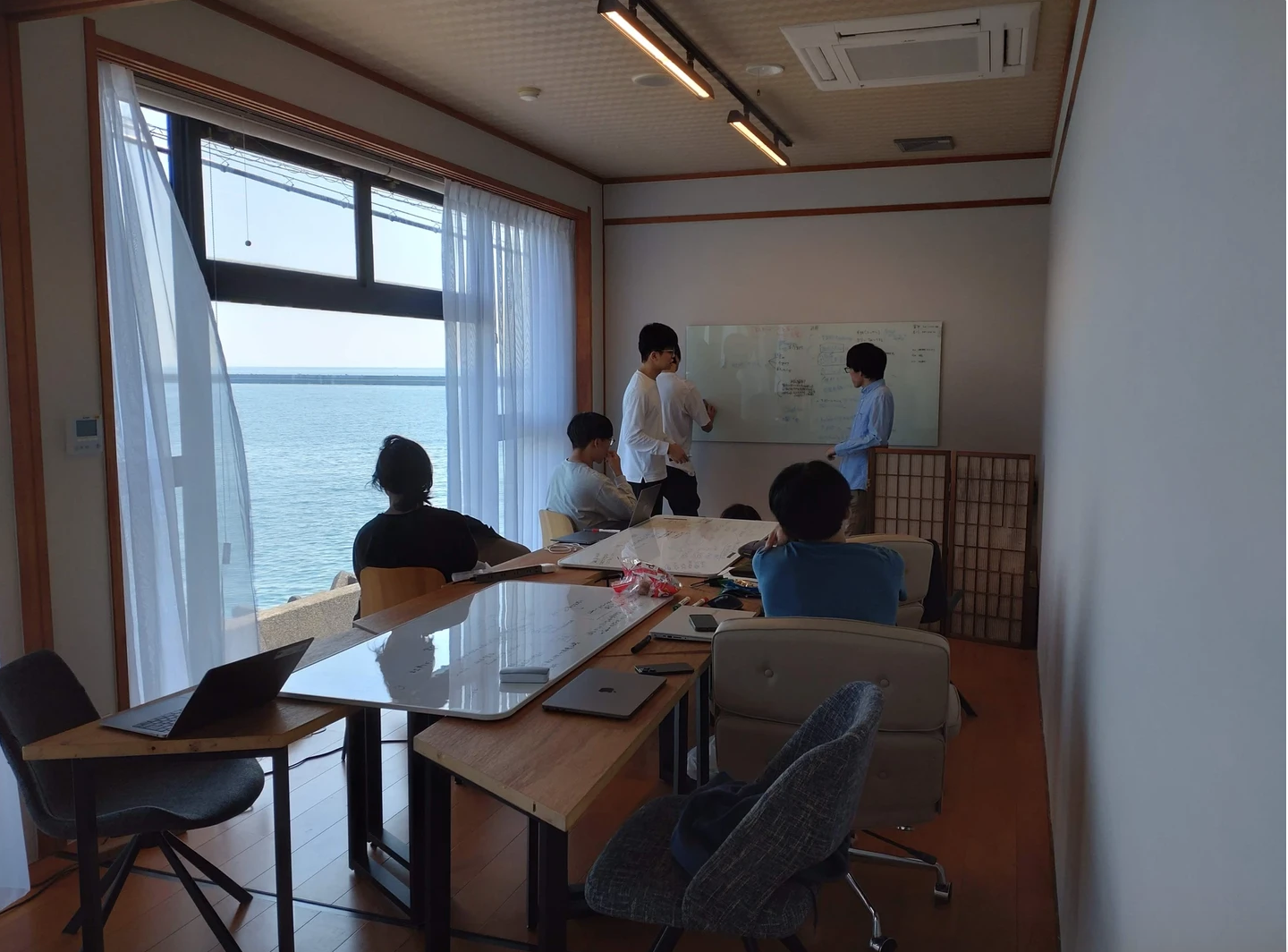

例えば、直近であれば人手が足りてないことの解決として採用活動に注力したり、弊社で年に1回程度開催しているハッカソン形式の開発合宿の手配を担当したりしています。

弊社ではリモートワークをしているメンバーが多く、リモートでもコミュニケーション自体に問題はないのですが、メンバー同士が顔を合わせて一緒に楽しむ機会を設けることで、さらにコミュニケーションに良い影響を及ぼすと考えていて、開発合宿には慰安旅行のような意味合いもあります。今後もそのような機会は作っていきたいと考えています。

中長期的にはソフトウェアに限らず、ハードウェアも含めた製品展開ができるようにつなげていきたと思っています。

ものづくりが好きで、共に新しい技術で新しい価値を粘り強く生み出していける仲間を求む。

Q)御社ならではの『強み』や『魅力』、『特徴的だと感じていること』などはありますか。

吉川:いろいろあるのでひとことで言うのは難しいのですが、会社全体としては社名にAIと入れているとおり、やはりAIが強みであり、直近では経済産業省のGENIACという国家プロジェクトに採択され、動画生成基盤モデルの開発を行っています。AIの基盤となる技術開発にも注力していることが特徴で、これは他社さんではなかなか手を出しづらいのではないでしょうか。

そのほかにも社会の課題を解決する独自サービス展開や他社様と共同で行っている開発もあります。

AI分野では、モデルのフルスクラッチ開発などの低レイヤーからAPIを使ったサービス展開という高レイヤーまで、全領域をカバーできていることが弊社の特徴であり、AIを使った開発をしてみたい方、AIのサービスに関わりたい方にとって、弊社は魅力的な選択肢になるのではないかと思っています。

【参考】

・経済産業省の採択について:https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101790.html

・GENIACとは:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000084222.html

潘:吉川が話したことに加えると、『最新研究からプロダクト化まで一貫して行えるところ』が弊社の特徴だと思っています。

時にはイチからモデルの学習・推論をPyTorchを使って行ったり、最新AIのAPIを利用したりして、実際のWebアプリケーションなどに落とし込み、高速にプロダクトを開発しています。そのような一連の流れの中で、機械学習からバックエンド、フロントエンドまで、いろいろなステージに携われることも弊社の特徴であり、魅力の一つだと思っています。

Q)AIdeaLabのメンバーは、どのようなキャラクターの方が多いのでしょうか。

吉川:弊社のメンバーに共通する特徴は『ものづくりが好き』だということ、そして『粘り強さがあるところ』だと思います。

弊社は今、AIに注力していますが、その根本にあるのは『ものづくりが好き』ということです。新しい技術を使った新しいものづくりを好んで行うという私たちの思いがあります。AIはもちろんですが、それに限らず新しい技術トレンドを取り込んでものづくり・サービス開発をしていくことが好きで、その過程には様々な困難がありますが、粘り強く難しい問題に取り込んでいけるメンバーが揃っています。

あとは、あくまでも結果論なのですが、冨平と私をはじめ高専出身者が多いことも、もしかすると他社とは異なることなのかもしれません。

潘:吉川と同じ意見ですが、技術に対して興味を持って取り組んでいるメンバーが多いと思っていて、それが粘り強さにつながっていますし、技術を使って価値を生み出そうとしていける人たちが集まり、今の会社が支えられているように思います。

Q)最後に、どのような方にエントリーして欲しいか、挑戦して欲しいのかについて伺えますか。

潘:やはり、ものづくりが好きで、技術を使って世の中に新しいものを生み出し、価値を作っていこうということに共感していただける方にぜひ来てほしいと思っています。

吉川:私も、ものづくりが好きな方に、ぜひ挑戦していただきたいと思っています。

加えると、弊社の仕事は、サービスの着想、発想から開発して提供し、企業様と共同で開発するプロジェクトでも、提案から実際の構築・運用に至るまで携わることが可能です。自社開発でも共同開発でも、『ものづくりに必要なフェーズ全て』に一貫して携わることができますので、自分が行った結果がどのようになっているのかまで見ることができます。

そのような部分も含めて興味がある方に挑戦していただけるとうれしいです。