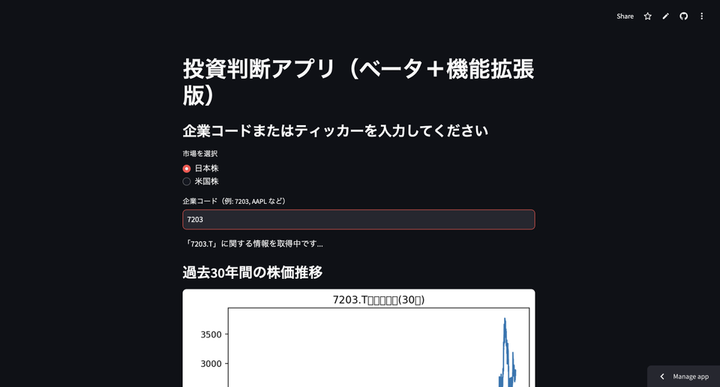

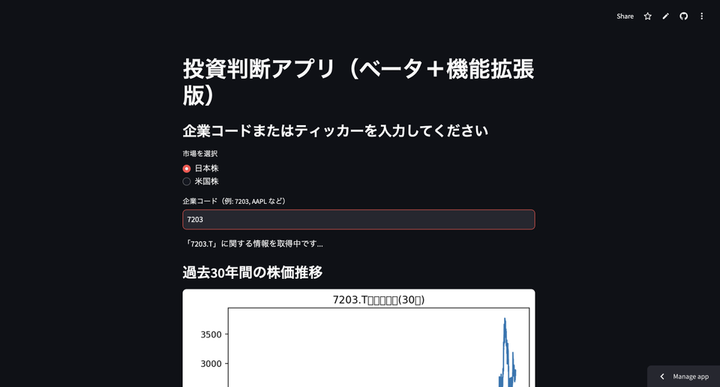

投資判断アプリ(初心者向け診断ツール)

「今この株を買ってもいいのか?」という初心者の疑問を解決するために、PythonとStreamlitを用いてアプリを独自開発。PER・ROE・売上成長率などの財務指標から自動診断を行い、「買う・様子を見る・売る」の3段階で判断アドバイスを表示。今後は機能を拡張し、中級者向けの診断精度も強化予定。

Discover companies you will love

東洋大学 / 経済学部・経済学科

小学生の頃に「うさぎ小屋の快適さ」を観察していた自分は、大学生になった今、“投資初心者にとっての快適さ”を考えるようになりました。

投資や経済の知識を、より多くの人にわかりやすく届けたい。 そのために、金融データやテクノロジーを活かしたサービス開発に携わりたいです。 将来的には、誰もが簡単に投資判断できるような「金融の入り口」を作れる存在になりたい。

マクロ・ミクロ経済、金融論、統計学などの基礎に加え、ゼミでは企業のファンダメンタル分析を通じた経営評価に取り組みました。 特に東証グロース企業を対象に、創薬ベンチャーの収益構造や費用要因を分析し、財務データから経営戦略を読み解く力を培いました。

大学のゼミにおいて、東証グロース上場企業の財務諸表をもとにファンダメンタル分析を実施しました。決算短信やIR資料を読み解きながら、収益構造・成長性・安全性などの指標(売上高、営業利益、ROE、自己資本比率など)を整理し、業界内での立ち位置や将来性を分析。 特に、企業のビジネスモデルを多角的に読み解き、「なぜこのコスト構造になるのか」「どの要因が収益性に影響しているか」を掘り下げて議論しました。 専門外の人にも伝わるよう、スライド構成や言葉選びにも工夫を凝らし、最終発表では高い評価を得ました。経営判断の根拠を“数値”から導き出すアプローチを体得できた経験です。

大学2年次、文化祭実行委員として伝統企画「お化け屋敷」の運営責任者を務めました。前年の来場者数が300人と低迷していたため、まず減少の原因を来場者の視点から分析。待ち時間のストレスが離脱要因と特定し、「整理券の導入」と「ルート短縮による回転率向上」の2つの施策を実行しました。反対意見に対しては、データを用いた説明と対話を重ねて合意形成を図りました。結果として、来場者数は600人以上に増加。ユーザー視点で課題を特定し、チームと連携して改善を実行する力を身につけました。

投資初心者の家族が「自分の保有株が損してるのか分からない」「売るべきかが直感でわからない」という悩みを抱えていたことから、「初心者が怖がらずに判断できるUI」を意識したアプリを一人で開発しました。 主な機能: ・株ティッカー入力 → 株価自動取得(yfinance) ・株数・取得価格入力 → 評価損益(ドル/円)を自動計算 ・売り時かどうかを「✖︎ or ◯」で直感表示 ・ポートフォリオ全体の損益も自動算出 ・ダークモード切り替え、データのローカル保存にも対応 技術スタック: React(フロントエンド)、FastAPI(バックエンド)、Tailwind CSS(スタイリング)

「今この株を買ってもいいのか?」という初心者の疑問を解決するために、PythonとStreamlitを用いてアプリを独自開発。PER・ROE・売上成長率などの財務指標から自動診断を行い、「買う・様子を見る・売る」の3段階で判断アドバイスを表示。今後は機能を拡張し、中級者向けの診断精度も強化予定。